-

半穿甲导弹是在穿甲弹基础上发展起来的用于攻击舰船目标的武器,兼具穿甲和爆破毁伤能力,是舰船防护领域的重点设防对象[1]。前舱物作为半穿甲导弹的重要组成部分,在导弹的制导和控制方面起着至关重要的作用。半穿甲导弹侵彻靶板的过程中,前舱物先于战斗部接触靶板,对靶板产生影响。因此,研究前舱物对战斗部侵彻靶板的影响具有实际意义。迄今为止,对于半穿甲导弹侵彻舰船结构等问题,研究人员通常忽略前舱物的影响,即只考虑战斗部的动能穿甲作用,将其抽象为低速大质量弹体的穿甲问题。陈斌等[2]利用忽略前舱物的半穿甲模拟弹,开展了侵彻陶瓷/钢复合装甲试验,明确了弹着角对半穿甲弹侵彻效能有明显影响;朱锡等[3]采用与实际半穿甲导弹战斗部几何形状相似的弹丸,开展了侵彻多种装甲结构试验,得到了不同装甲结构形式抗半穿甲导弹动能穿甲的特性。目前,针对前舱物对半穿甲导弹侵彻靶板影响的研究相对较少,这是由于前舱物的组成部件复杂,无法完全模拟所有器件,因此,通常对前舱物进行力学等效。

对前舱物的等效主要有两种方法。第一种方法为采用质量块对前舱物进行等效。楼建锋等[4]通过有限元方法,分别使用金属材料和脆性材料质量块等效模拟前舱物,得到了高速(675 m/s)和低速(250 m/s)两种速度条件下前舱物对战斗部侵彻过程的影响。陈刚[5]利用质量块模拟前舱物,对比分析了前舱物对战斗部高速撞击靶板的影响,得到了前舱物改进战斗部弹体在斜穿甲过程中的荷载环境条件。Chen等[6]考虑前舱物作用导致的靶板结构预响应,将前舱物剩余部分等效为附着在战斗部前部的质量块,并对剪切冲塞模型进行修正,得到了与实验结果相吻合的终点弹道公式。该等效方法的关键是质量块材料的选取,只有选择与前舱物名义力学特性相近的材料,才能正确表征前舱物对导弹弹体动能穿甲的影响。第二种方法为采用薄壁圆筒结构对前舱物进行等效。徐钰巍等[7]采用硬铝圆筒结构对前舱物进行等效,建立了变截面刚度/含缺陷的自由梁模型,并结合模型试验得到了前舱物在弹体侵彻靶板初期对弹体姿态变化的影响规律。该等效方法忽略了前舱物内部仪器设备强度的影响,仅考虑前舱段外壳在侵彻过程中所起的作用,在研究半穿甲导弹正侵彻时,与实际情况的差异较大。对于正侵彻而言,将前舱物等效为质量块的方法是可行的,但现有的等效方法为了体现前舱物稀松多孔、中空易碎的结构特点,所选取的等效材料模型和前舱物在撞击过程中所表现出的力学特性存在不相符的情况。

本研究采用轻质泡沫铝材料模拟半穿甲导弹前舱物,建立变截面刚度弹体侵彻金属薄板的有限元模型,分析带前舱物平头弹侵彻金属薄板的动态力学过程,研究不同靶板厚度、弹速条件下前舱物对平头战斗部侵彻金属薄板的影响。

全文HTML

-

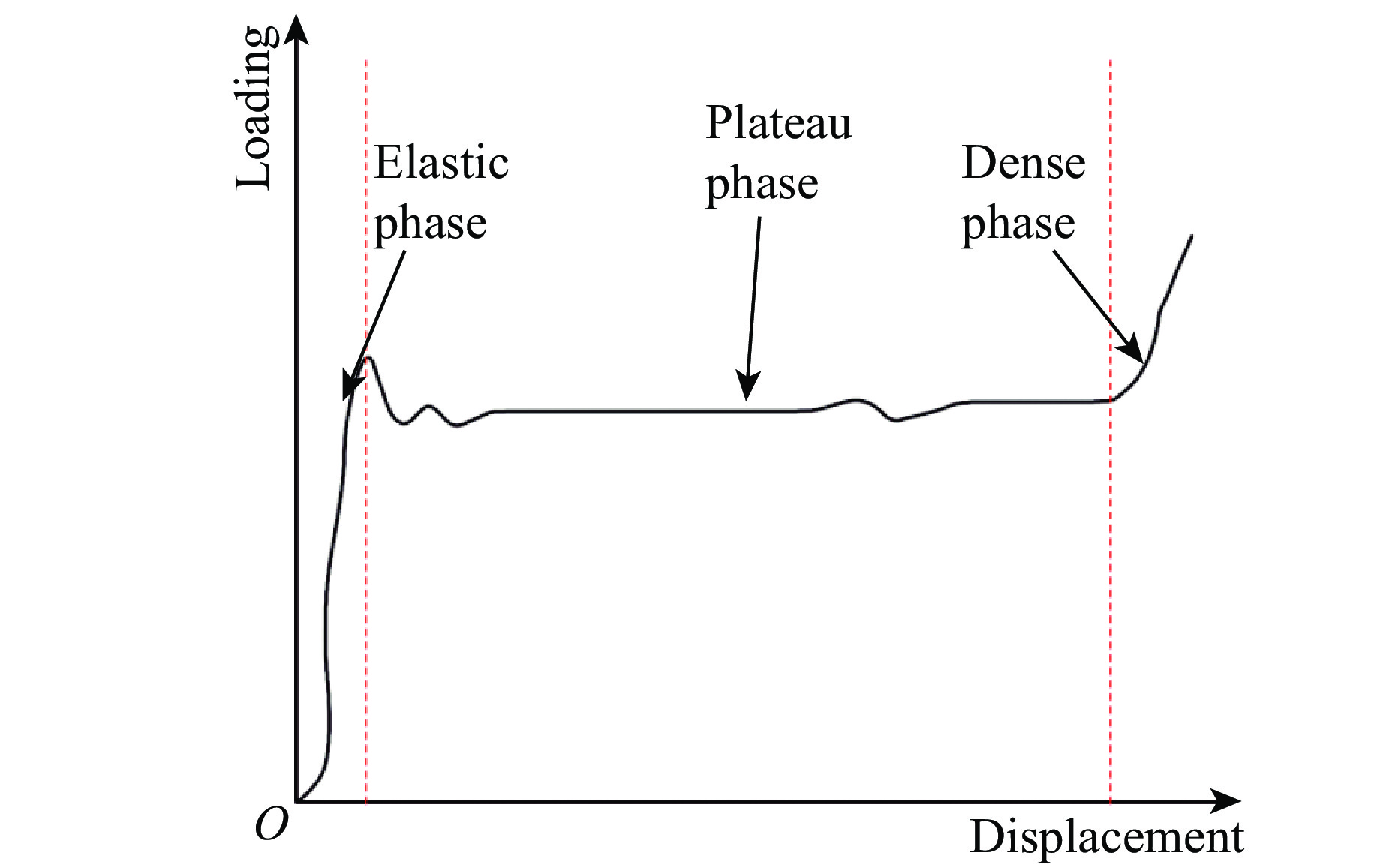

前舱物主要由雷达导引头、导航系统、电源系统、高度表等仪器设备组成,其特点是质量较大(约为战斗部总质量的1/4~1/3)且分布均匀,整体结构中空、易碎、延展性差,结构强度远低于战斗部。前舱物由高分子聚合物、铝合金、单晶硅等多种材料构成,平均密度低(小于1 g/cm3)。前舱物在撞击靶板时,会经历“接触—屈服—压实—破碎飞散”的破坏过程,其中屈服阶段持续时间长,名义应力基本保持不变,即存在较长的平台应力,随后前舱物被压实,名义应力大幅增加,前舱段整体长度大幅减小,这与泡沫铝材料在冲击荷载作用下的位移变化曲线类似[8-10],如图1所示。因此,本研究中前舱物材料模型采用低强度、低密度、有长应力平台的泡沫铝材料进行等效。

-

半穿甲反舰导弹通常由前舱物、战斗部和推进系统3部分组成。战斗部是弹体中强度最高、刚度最大的部分,有较大的药室,装填炸药量较多,大多为钝头[1]。本研究建立的前舱物战斗部等效计算模型如图2所示。战斗部壳体模型外径为428.40 mm,内径为384.79 mm,内置装药模型直径为384.79 mm,前舱物等效为与战斗部截面尺寸相等的圆柱体。

采用有限元软件LS-DYNA模拟不同工况下带前舱物战斗部侵彻靶板的过程。计算中,结构采用拉格朗日实体单元进行网格划分,时间积分采用显式中心差分法。靶板平面尺寸为3 000 mm × 3 000 mm,边界条件设置为固支约束。计算模型设置为沿中轴面对称,建立1/2模型,战斗部与前舱物采用六面体网格划分。靶板自中心采用过渡网格,中心区域网格尺寸为2.5 mm × 2.5 mm,距离撞击区域越远,网格尺寸越大。

-

数值仿真中主要涉及两种材料模型。战斗部壳体和金属靶板采用金属材料常用的Johnson-Cook材料模型,战斗部内置装药和前舱物等效材料采用弹塑性材料常用的弹塑性硬化模型。

Johnson-Cook材料模型考虑了塑性强化、应变率强化、温升软化效应,能够反映材料在高温、高应变率下力学特性的变化,其具体形式为

式中:s为应力;A为静态屈服强度;B、n通过拟合等效应力-应变曲线数据获得;

${\bar {e}_{\rm{p}}}$ 为有效塑性应变;C为应变率系数;$\dot \varepsilon$ 为有效塑性应变率;${\dot \varepsilon _0}$ 为参考塑性应变率,一般取${\dot \varepsilon _0}$ = 1 s–1;T0为参考温度(取室温);Tm为材料熔点;m为热软化指数。战斗部壳体和金属靶板的材料参数根据文献[11-12]并结合工程实践调整得到,如表1所示,其中cp为定压比热容,ρ为密度,μ为泊松比。

弹塑性硬化模型考虑了材料应变的等向或随动塑性强化。其应变率效应由Cowper-Symonds模型描述

式中:σy为屈服强度,

$\dot \varepsilon $ 为等效塑性应变率;c、p、β为材料常数;σ0为静态屈服强度,E为杨氏模量,Et为硬化模量,εeff为有效塑性应变。内置装药和前舱物等效泡沫材料的模型参数如表2所示,其中fs为失效应变。考虑到不同导弹的前舱物内包含仪器设备的数量和种类不同,前舱物等效材料的屈服强度无法准确给出,本研究只给出取值范围。

1.1. 前舱物特性

1.2. 带前舱物战斗部等效计算模型

1.3. 本构方程与材料参数

-

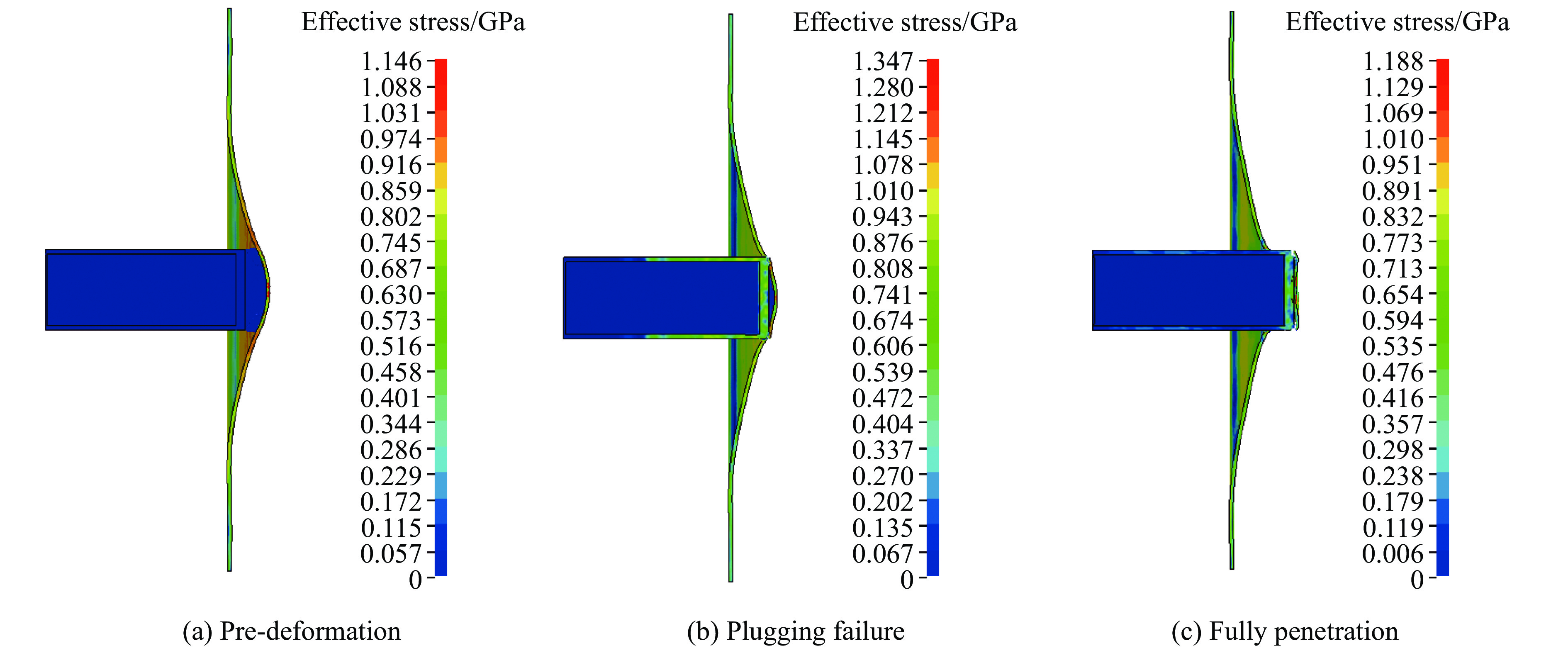

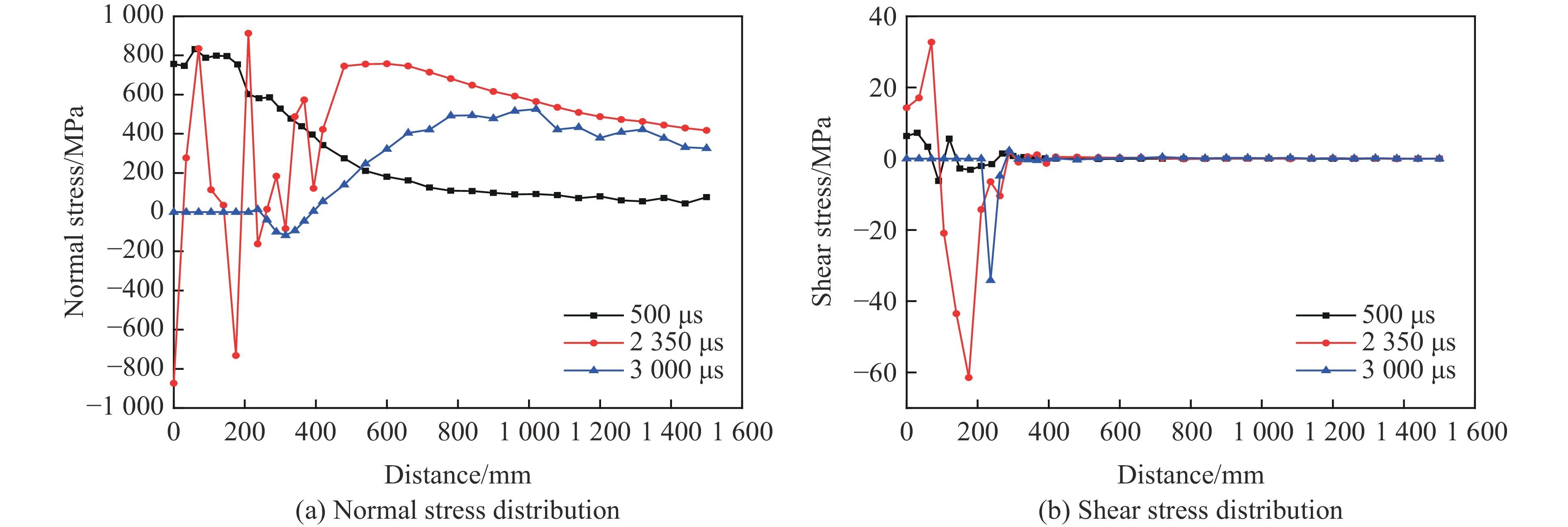

图3为带前舱物战斗部侵彻金属薄板的过程。图4为侵彻过程中典型时刻的靶板内应力分布。典型工况下,带前舱物战斗部与不计前舱物战斗部侵彻金属薄板的速度时程曲线如图5所示。根据金属薄板受力和变形的特点,可以将带前舱物战斗部侵彻金属薄板的过程分为3个阶段。

(1)金属薄板结构预变形阶段。从前舱物接触靶板开始,接触区域内最大压强远大于前舱物等效材料的极限强度和金属薄板的屈服强度。因此,前舱物发生变形破坏,金属薄板产生大范围碟形塑性变形,并获得一定的横向速度,战斗部与靶板之间的速度差减小,弹靶接触区边缘的应力集中程度减轻。由图4可知,在金属薄板结构预变形阶段,前舱物与靶板接触区域内正应力较大,且随着与中心距离的增大而降低;剪应力很小,且只存在于接触区域及其附近区域。在此阶段,战斗部的速度变化可以分为两个时期,如图5所示。AB时期,由于前舱物与金属薄板撞击产生的压缩应力波尚未传递到战斗部,战斗部以初速度向前运动;BC时期,随着前舱物与金属薄板撞击产生的压缩应力作用于战斗部,战斗部的速度开始下降,但由于作用于战斗部的压缩应力强度较小,战斗部速度下降较慢。

(2)冲塞破坏阶段。从战斗部接触金属薄板开始,接触区域由于速度差产生剪切变形,在拉应力与剪应力的联合作用下,接触区域周围产生裂纹,裂纹直径略大于战斗部直径。如图4所示,此阶段战斗部与靶板接触区域内正应力最大,且由于裂纹拓展释放压缩波,接触区域内出现拉伸应力与压缩应力混合的情况;接触区域内剪应力强度远大于结构预变形阶段,剪应力在接触边缘附近达到峰值,并随着与中心距离的增大迅速衰减。如图5所示,在此阶段,战斗部直接侵彻金属薄板,弹体受到的应力强度大,速度下降明显,可近似视为匀减速运动。

(3)弹体贯穿阶段。随着弹体的进一步运动,裂纹贯穿整个金属薄板厚度方向,形成与战斗部直径相似的帽形失效块,同时,金属薄板由于惯性作用继续发生碟形变形。如图4所示,该阶段由于战斗部与靶板接触的区域形成失效块与靶板脱离,接触区域内正应力与剪应力均为零。靶板动能转化为变形能,挠度增加,靶板仍有较大正应力,由于接触区域附近靶体材料存在速度差,因此靶板接触区域附近存在一定的剪应力。如图5所示,在该阶段,战斗部的速度变化呈现两个时期:DE阶段,由于冲塞块附着在战斗部头部,战斗部推动冲塞块前进,战斗部的一部分动能转化为冲塞块的动能,导致战斗部速度略有下降;EF阶段,冲塞块与战斗部速度达到一致,战斗部向前匀速运动。

由图5中带前舱物战斗部与不计前舱物战斗部的速度时程曲线对比可知,不计前舱物战斗部侵彻靶板的贯穿时间为90 μs,带前舱物战斗部的侵彻贯穿时间为2 180 μs,侵彻作用时间大幅增加,但增加的侵彻时间主要是前舱物被压溃破坏的时间。在金属薄板预变形阶段,金属薄板与前舱物接触区域获得的速度较小,与战斗部之间的速度差较大,因此,战斗部侵彻贯穿金属薄板所需要的时间并未明显增加。此外,相比于不计前舱物战斗部速度变化情况,前舱物的存在使得战斗部在侵彻过程中的受力更加复杂,战斗部速度变化的阶段性和多样性更加明显。

从塑性变形范围来看,通过有限元仿真软件的计算结果可知,不计前舱物战斗部侵彻靶板过程[13] 中金属薄板塑性变形的直径为883.8 mm,带前舱物战斗部侵彻靶板过程中,由于存在金属薄板预变形阶段,金属薄板迎弹面塑性变形范围大幅增加,直径达到2 629.7 mm。其原因在于:带前舱物战斗部侵彻金属薄板的过靶时间长,弹靶接触区域产生的塑性波传播范围远大于不计前舱物战斗部。因此,前舱物的“缓冲垫”作用明显,在大幅延长战斗部过靶时间的同时大幅扩大了金属薄板塑性变形范围。

-

由于不同导弹的前舱物内包含仪器设备的种类和数量不同,因此,无法定量给出前舱物等效材料的屈服强度。本研究给定前舱物等效材料的屈服强度范围为0.5~10.0 MPa,在此屈服强度范围内研究前舱物对平头战斗部侵彻金属薄板的影响。

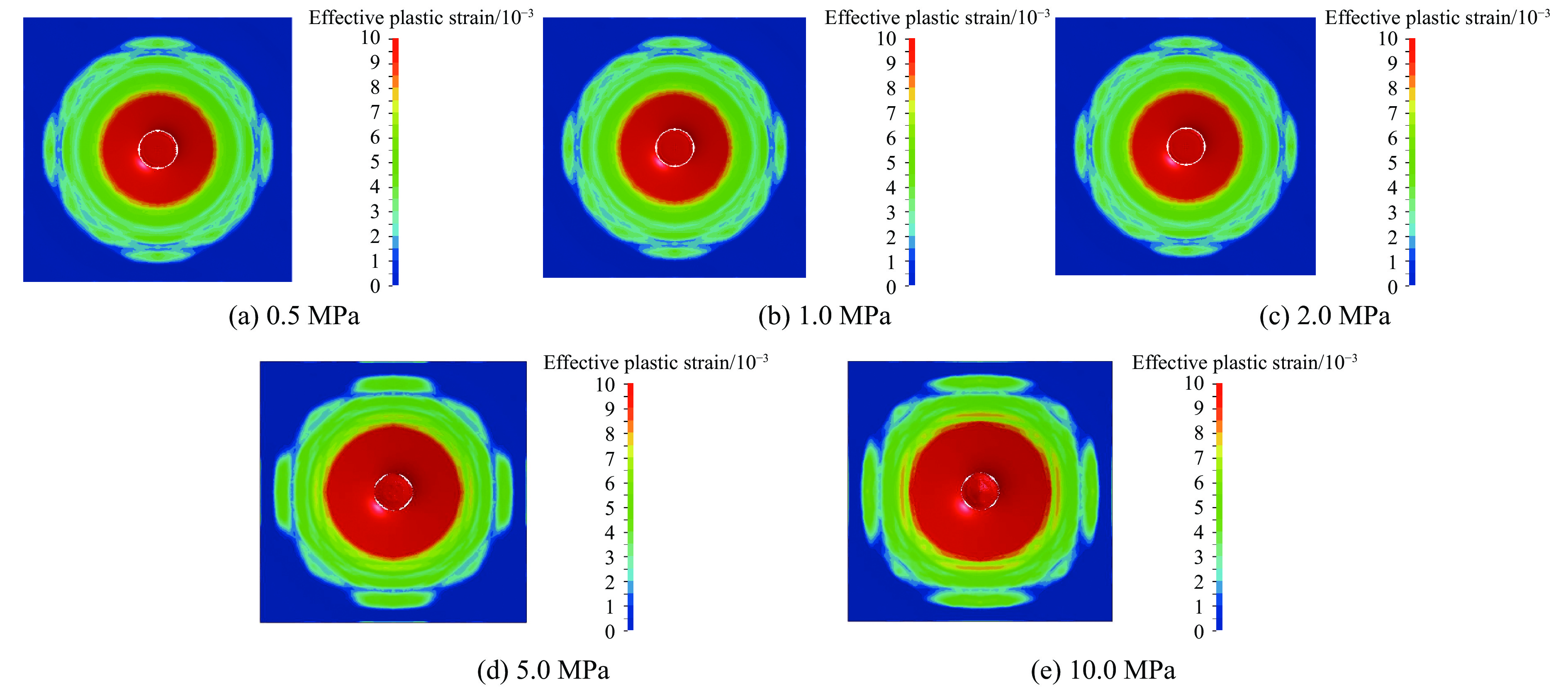

图6给出了初速度为340 m/s的不同前舱物等效屈服强度战斗部侵彻20 mm厚金属薄板的应变云图。由图6可知,前舱物等效屈服强度在0.5~10.0 MPa范围内时,金属薄板的塑性应变分布相似,战斗部贯穿金属薄板形成的帽形失效块直径相等。表3列出了不同前舱物等效屈服强度战斗部侵彻靶板时金属薄板的塑性变形范围和战斗部剩余速度。由表3可知,前舱段等效屈服强度增加时,金属薄板塑性变形范围并未出现明显变化,而是在一定范围内波动,最大波动幅度为0.994%。其原因在于,模型计算结果的输出时间间隔为20 μs,侵彻作用时间选取最接近战斗部贯穿靶板的时间,时间选取存在不准确的情况。随着前舱物等效屈服强度的增加,战斗部剩余速度增大,但增大幅度很小,仅为0.147%。因此,可以认为前舱物等效屈服强度对带前舱物平头弹侵彻金属薄板的影响很小,可以忽略。这是由于前舱物存在破坏强度低、延展性差的特点,变形破坏所耗散的变形能远小于带前舱物战斗部所具有的动能,因此当前舱物等效模型的屈服强度远小于靶板时,前舱物的惯性力起主要作用,结构强度的影响可以忽略不计。

-

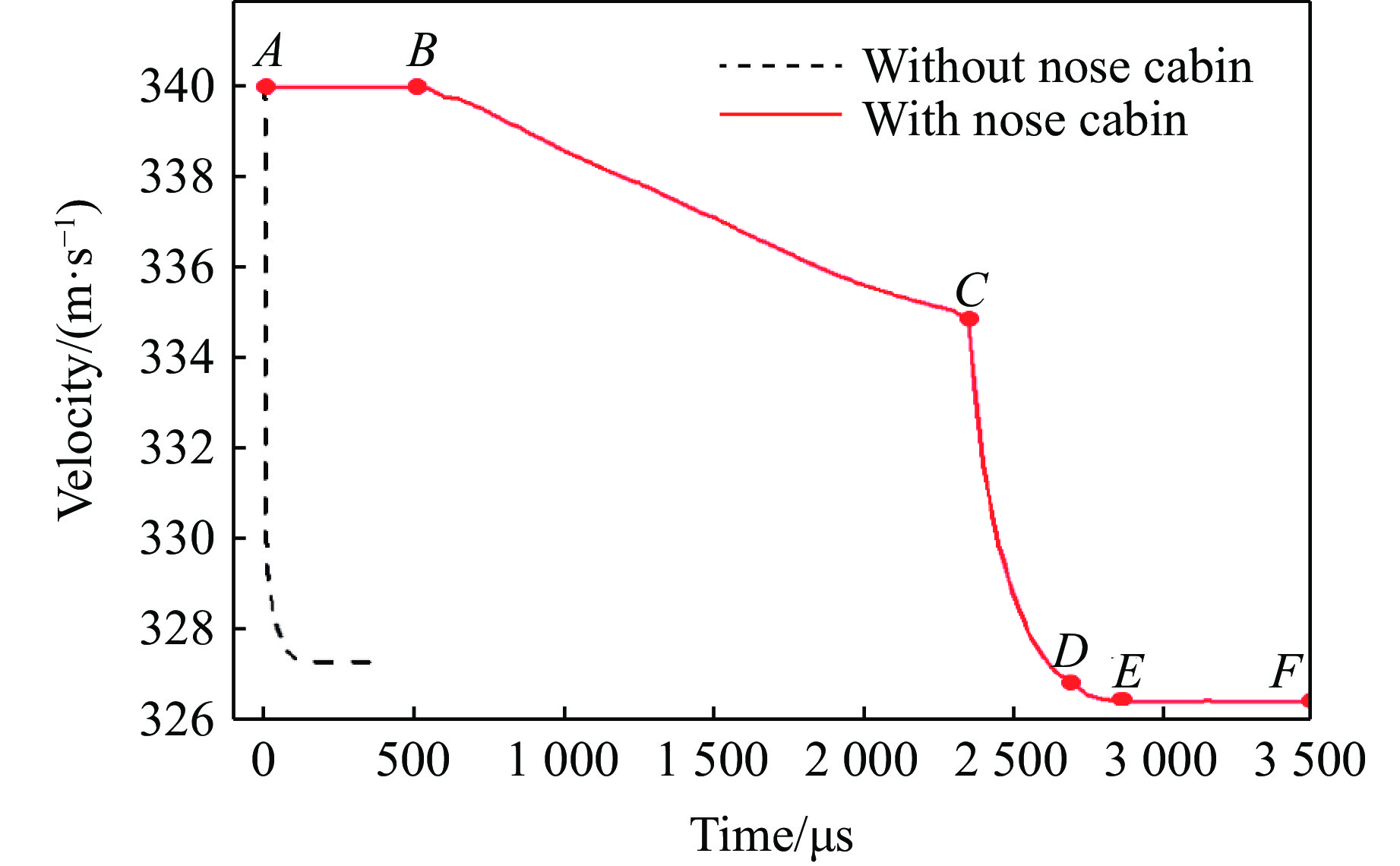

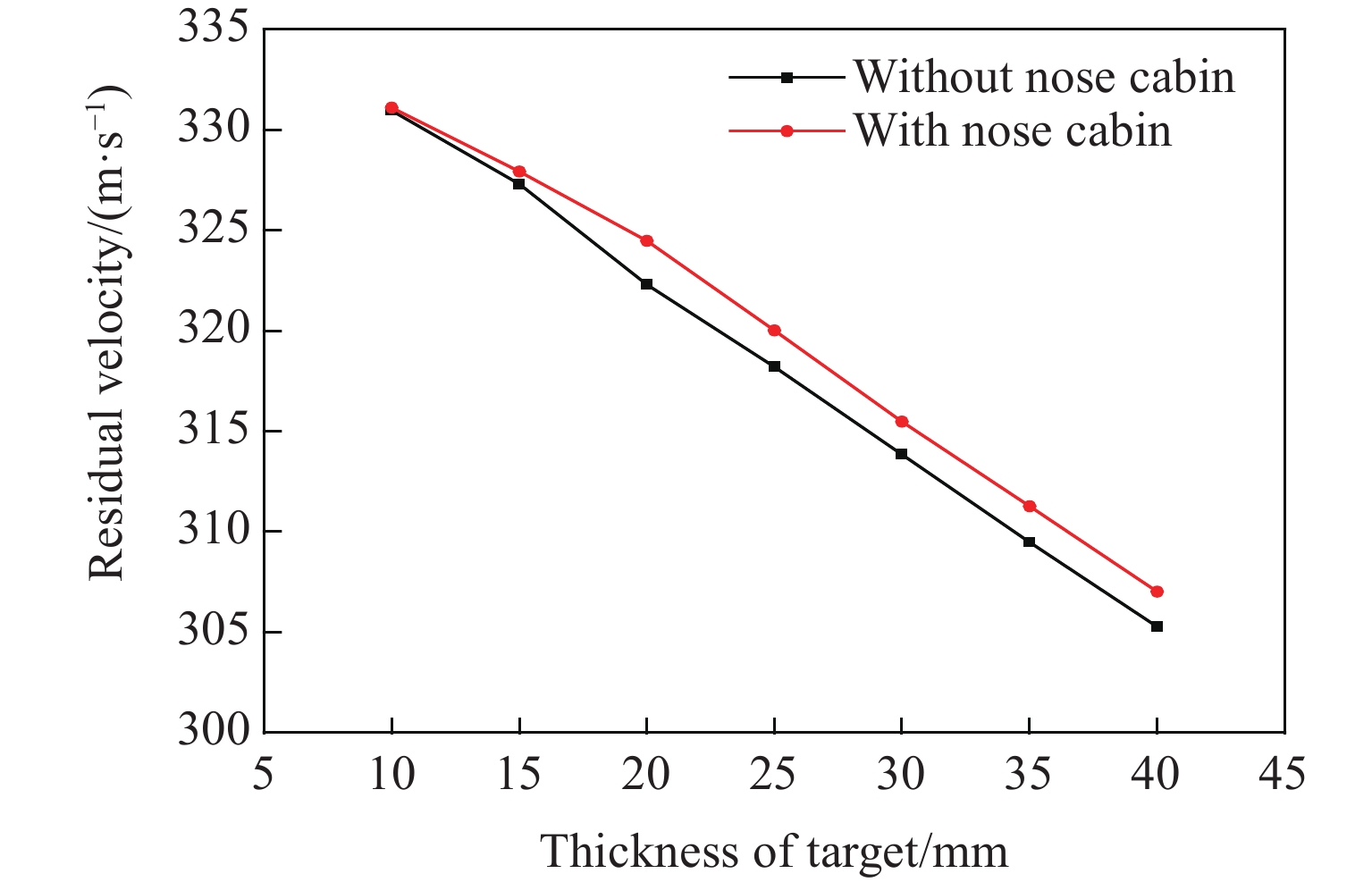

为了分析不同靶板厚度时前舱物对战斗部侵彻的影响,分别模拟了靶板厚度在10~40 mm范围内的7种工况。不同靶板厚度条件下,战斗部剩余速度如图7所示。由图7可知:带前舱物战斗部剩余速度与不计前舱物战斗部的剩余速度均随靶板厚度的增大而减小,且变化规律一致,均近似呈线性变化;靶板厚度相同时,两者的剩余速度相差很小,最大偏差为0.67%。因此,靶板厚度在10~40 mm范围内时,前舱物对战斗部侵彻的影响很小。

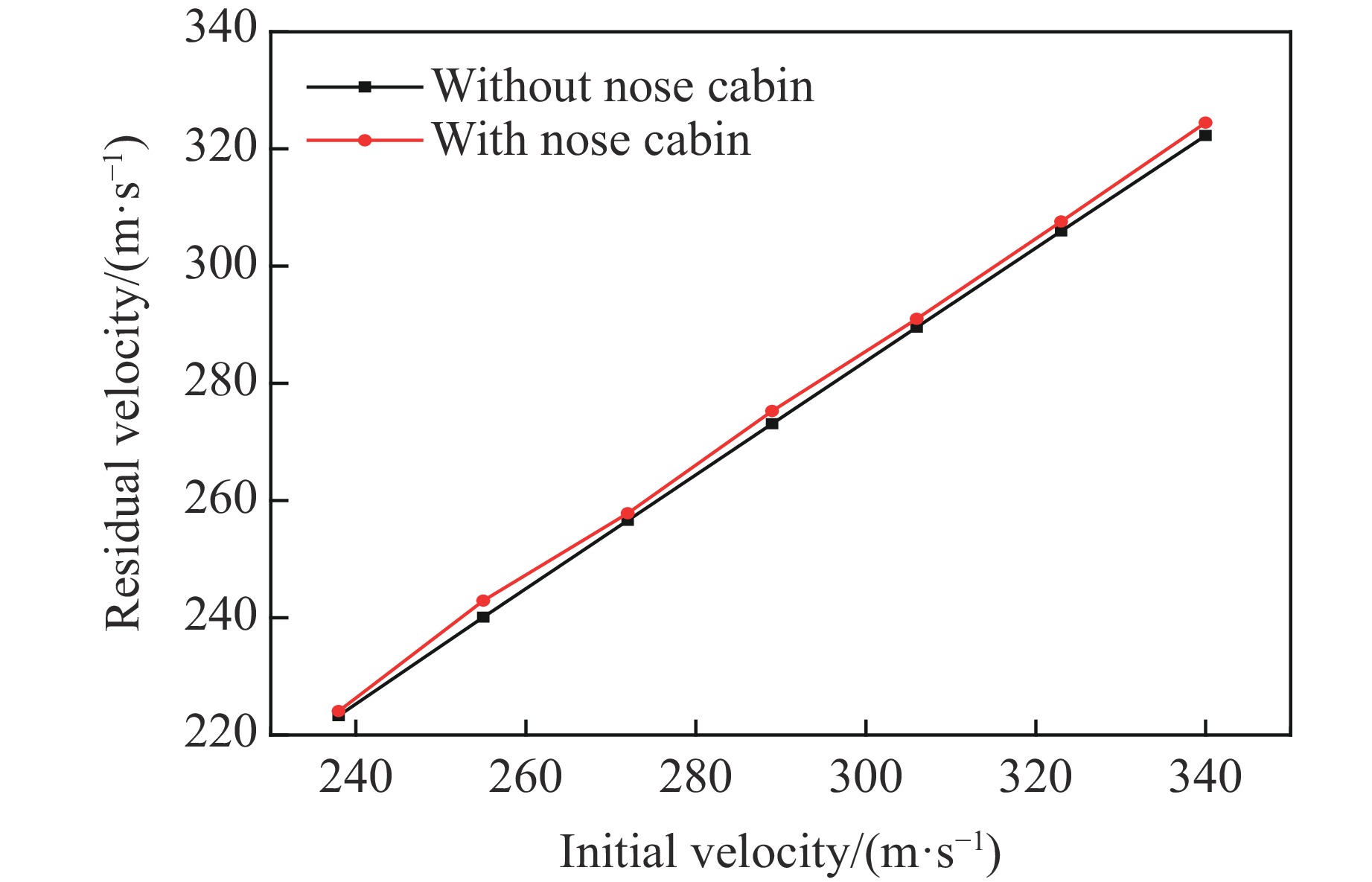

常见反舰半穿甲导弹的飞行马赫数Ma 在 0.8~1.0之间[14],为了分析不同侵彻速度下前舱物对平头战斗部侵彻金属薄板的影响,分别模拟了侵彻速度在238~340 m/s范围内的7种情况。不同侵彻速度条件下,战斗部的剩余速度如图8所示。由图8可知,随着侵彻速度的增大,不计前舱物平头战斗部和带前舱物平头战斗部的剩余速度均近似呈线性增长,且带前舱物平头战斗部的剩余速度略大于不计前舱物平头战斗部(最大偏差为1.15%)。Chen等[6]提出的带前舱物钝头弹侵彻金属靶的计算公式可得到与本模型相似的结论:侵彻速度相同时,带前舱物平头战斗部的剩余速度略大于不计前舱物平头战斗部。

通过对不同靶板厚度和侵彻速度条件下战斗部的剩余速度进行分析可知,带前舱物战斗部的剩余速度均大于不计前舱物战斗部,原因在于:与不计前舱物战斗部相比,带前舱物战斗部的质量更大,侵彻速度相同时动能更大。前舱物变形破坏和金属靶板结构预变形消耗部分前舱物具有的动能,使带前舱物战斗部以更大动能侵彻靶板。带前舱物战斗部对靶板的侵彻破坏模式为冲塞破坏,与不带前舱物战斗部侵彻靶板的破坏模式相同,在侵彻过程中消耗的能量相差不大。因此,带前舱物战斗部的剩余速度略大于不计前舱物战斗部。

2.1. 带前舱物战斗部侵彻过程分析

2.2. 前舱物等效模型屈服强度的影响

2.3. 靶板厚度和侵彻速度的影响

-

本研究建立了变截面刚度弹体模型,对带前舱物战斗部侵彻金属薄板进行仿真分析。通过对比不同前舱物等效屈服强度战斗部的侵彻性能,以及不同靶板厚度与初速度条件下带前舱物战斗部与不计前舱物战斗部的剩余速度,得出如下主要结论。

(1)根据靶板的受力变形特征,带前舱物平头战斗部侵彻金属薄板可以分为3个阶段,即靶板预变形阶段、冲塞破坏阶段和弹体贯穿阶段。虽然带前舱物平头战斗部与不计前舱物平头战斗部侵彻靶板的过程存在明显差异,但靶板破坏模式均为剪切冲塞破坏。

(2)当前舱物等效材料的强度远小于靶板的屈服强度时,前舱物等效泡沫铝材料的屈服强度对战斗部侵彻性能的影响可以忽略不计。

(3)在导弹侵彻目标的过程中,一方面,前舱物的存在增大了弹体的总动能,且先于战斗部撞击目标,造成目标结构变形甚至破坏,对战斗部侵彻靶板起到了积极作用;另一方面,由于前舱物的强度远小于战斗部,前舱物的存在延长了弹体的过靶时间,降低了靶板过载,起到了“缓冲垫”的作用,不利于平头战斗部对目标的侵彻。在这两方面综合影响下,当飞行马赫数Ma 在 0.8~1.0之间,侵彻厚度为10~40 mm的靶板时,带前舱物平头战斗部的剩余速度比不计前舱物平头战斗部均有所增加,但增加幅度小于2%。

首页

首页 登录

登录 注册

注册

下载:

下载: