-

Konstantin Tsiolkovsky在20世纪初首次提出利用电场加速离子来实现推进的概念[1]。1959年NASA的Lewis研究中心成功测试了第一台电推进器[2]。1964年NASA发射的卫星首次验证了电推进技术在近地空间中的可行性[3]。由于电推进技术具有低功耗、高比冲、无机械运动部件等优点,近年来,电推进技术广泛应用于卫星姿态控制和轨道调整、深空探测任务(如NASA的曙光号)和国际空间站的姿态控制和轨道维持[4-8]。全荣辉等[9]在对电推进系统进行低气压实验和仿真分析后得出研究结论:在低气压环境下,电推进系统的推力和推功都有所减少,但增加电极间距可以适当提高推功比。陈圳[10]设计实验对空气、氨气和氦气三种气体条件下电推进系统的推力随放电电流的变化曲线,研究发现电推进系统推力会随电流的增大呈现饱和的趋势,其中空气中饱和推力最大。陈瑜航等[11]通过模拟线−面、针−面电推进系统模型研究了电推进系统内部情况,结果表明:增大输入电压可有效提高风速,存在最优电极间距使推力达最大。王军锋等[12]设计了电推进系统作用下液滴蒸发试验装置,结构表明:离子流的形成会强化液滴蒸发,电压和气体离子迁移率的增加均会提高电推进系统的离子流速度,加剧液滴震荡,从而提高液滴蒸发速率,同时随着电压增大,离子流速度会从不稳定状态转变为稳定状态。张斌等[13]通过实验和仿真研究在不同电压极性和电极率下电推进系统反推力的大小,研究发现,针电极曲率半径较小时的反推力大于曲率半径较大时的反推力,负极性针尖的反推力大于正极性针尖的反推力。任潇埜[14]对多针电极电推进系统的电流体动力学和热质输运特性研究,结果表明:适当增加集电极宽度,可以为放电过程提供更好的条件;针电极曲率半径过小,发生器的输运性能会出现衰减。刘沐林等[15]对不同构型的电推进系统进行了传热模拟研究,研究表明增大电压可以提升电推进系统的传热效果,但消耗的功率也会增加,电极间距越小,电推进系统强化传热效果就越好。邵欢[16]利用多物理场软件研究了电压、电极间距以及不同的电推进系统(环形和网状)对离子流速度大小的影响。涂婧怡[17]采用有限元法研究飞机电推进系统不同参数的影响。周凯[6]对临近空间飞行器的电流体推进技术进行了仿真与实验研究,相较于传统的电动力贴片,电推进装置展现出了更高的推功比,可达80 mN/kW。王春岩等[18]通过仿真模拟研究了不同参数对多级性电流体推进器性能的影响。

目前对于特定电推进器系统实验与仿真相结合的研究很少,大多只对电推进系统进行“针−环”、“针−面”等电极结构单方面的实验或仿真研究,缺乏切合实际的电推进系统结构优化研究。

本文利用数值模拟方法建立了“针−环”电推进系统数学模型,通过理论计算得到了不同工况下的模拟结果。分析不同电压、电极间距和下电极偏转角对电推进系统产生离子流风速的影响,最后通过和实验结果对比分析得出结论。这为未来电推进系统的设计与优化提供了基础。

-

建立了电推进系统二维几何模型,以针−环电极结构为仿真对象。利用软件本身自带的“静电”、“层流”和“电荷传输”模块分别求解泊松方程、电荷连续性方程和N-S方程。

(1)泊松方程

式中,q表示的是空间电荷密度,V表示的是电势,ε表示的是气体相对介电常数。

(2)电流连续性方程

电极之间的电流是由电场的作用下电荷定向运动形成的,主要由电荷的传导、对流和扩散组成,其具体表达式如下:

方程可简化为:

电流密度满足电流连续性方程:

式中J表示的是电流密度,U表示的是离子流速度,D表示的是离子扩散系数,μ表示的是离子迁移率,μE表示的是离子迁移速度。

(3)N-S方程

式中ρ表示的是气体密度,p表示的是静压,η是气体动力学粘度,上式右侧第三项是外力方程在不考虑相变简化后的结果。

-

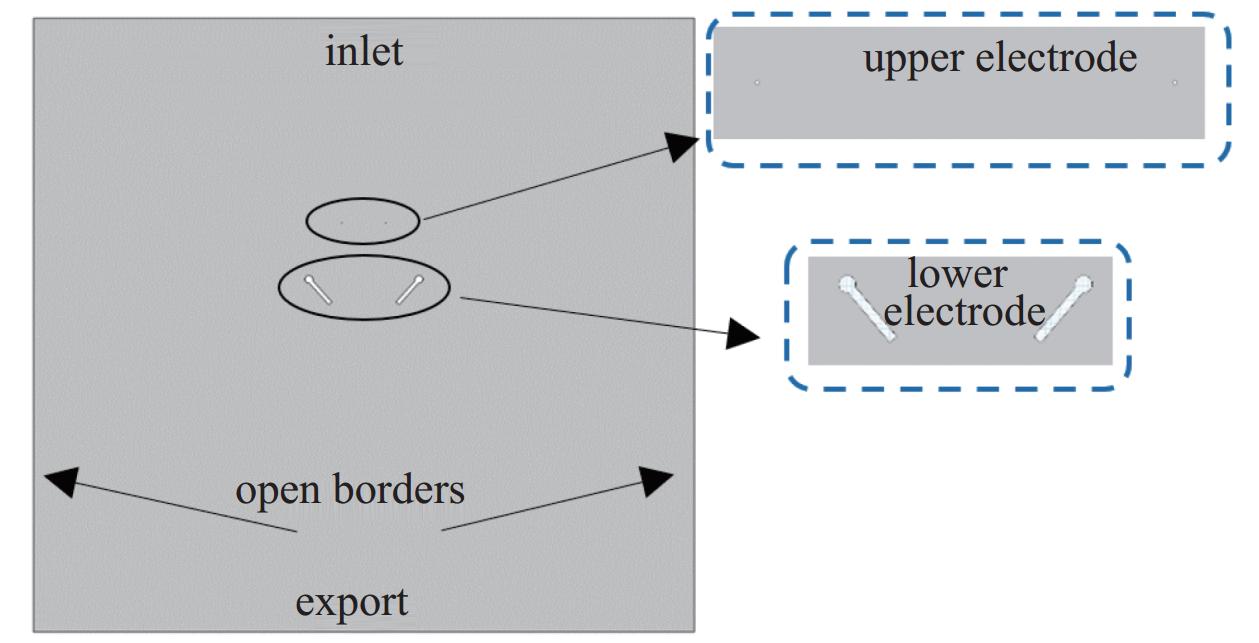

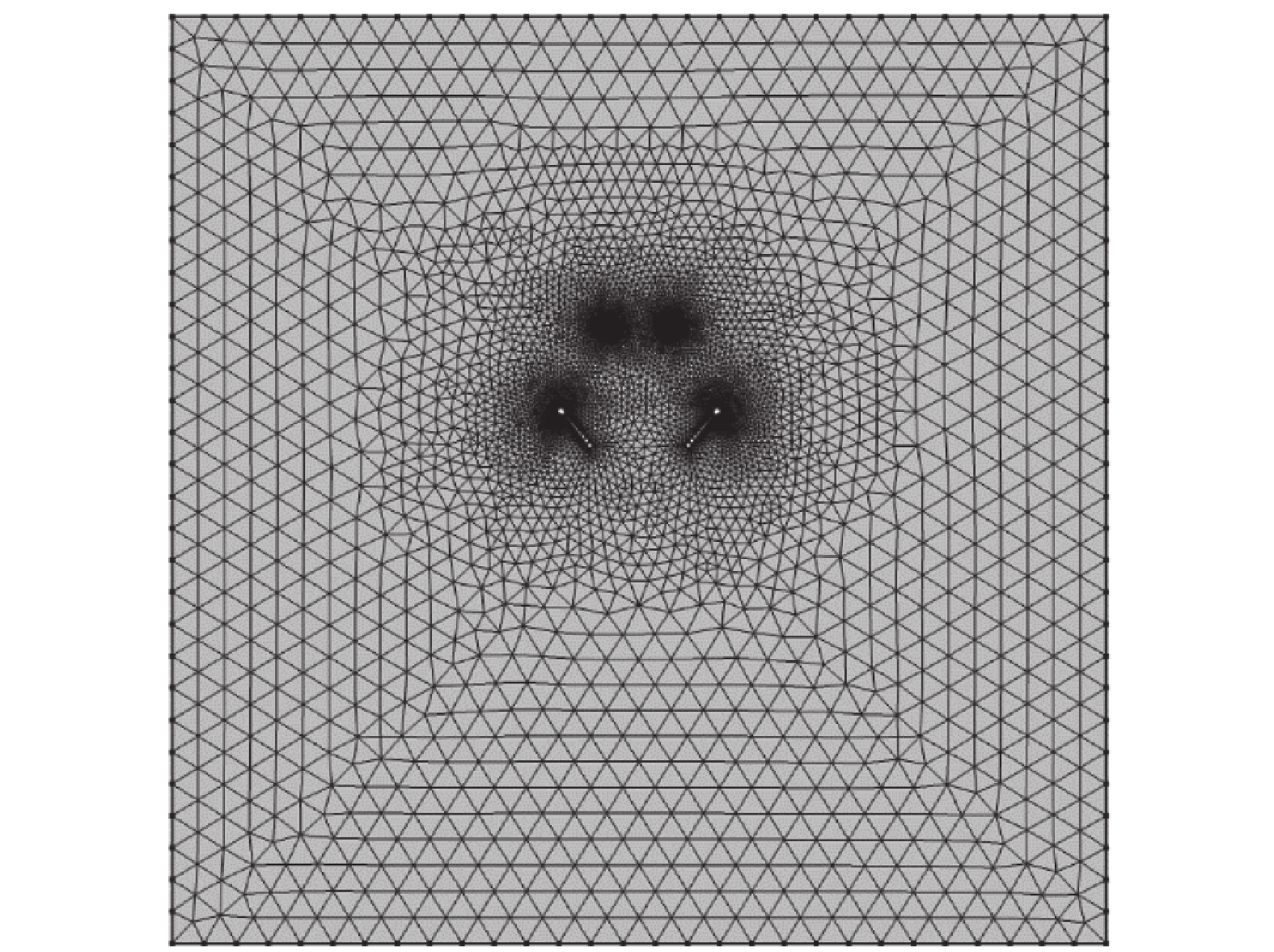

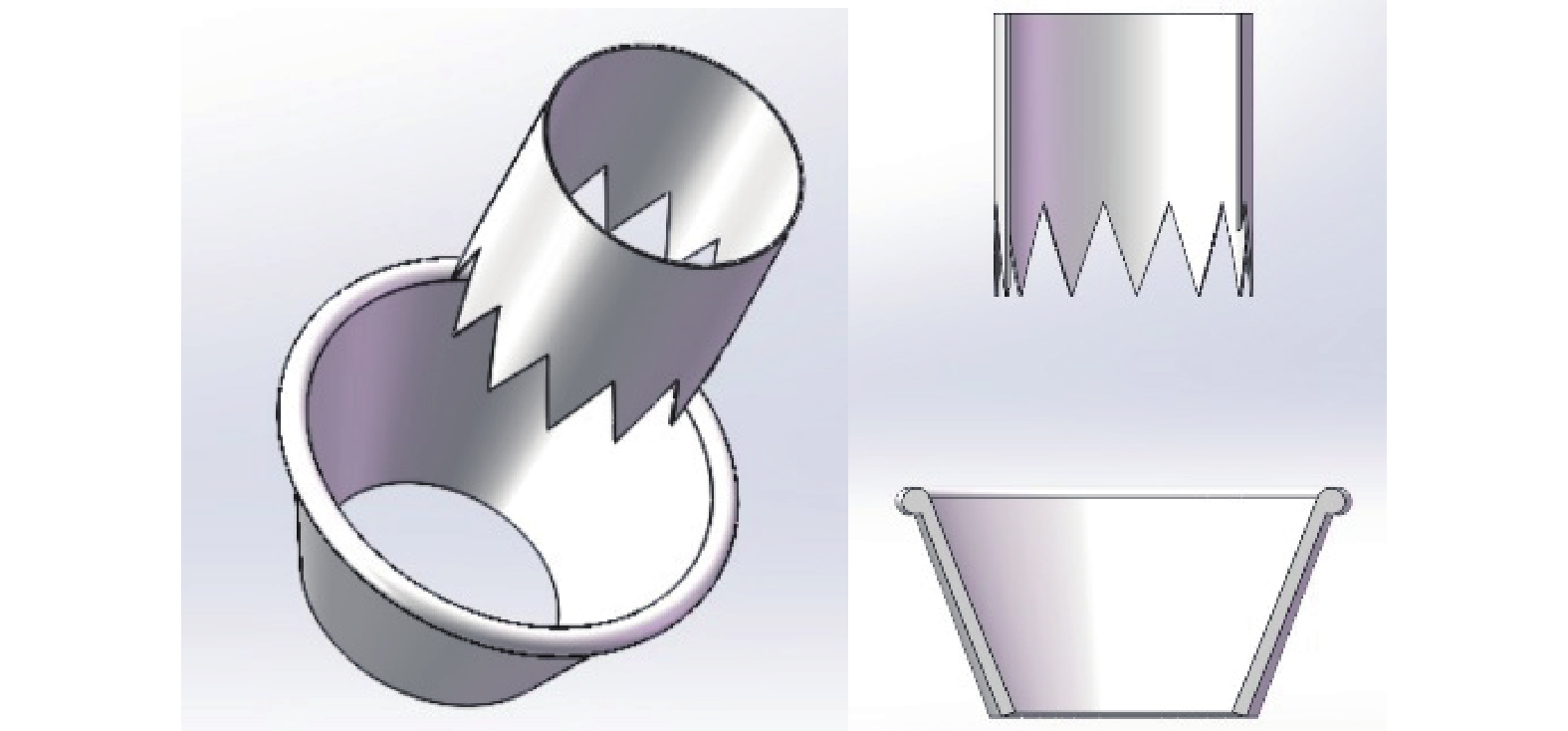

由于图1所示物理模型具有轴对称性,故可采用其纵剖面构建出二维几何模型得出的仿真结果与实验对比分析。计算模型如图2所示,采用空气作为气体介质,域大小为150 mm×150 mm,上电极为半径0.05 mm的圆,下电极为两个角度偏移40°、8 mm×1 mm的矩形,矩形上方并上一个半径为0.9 mm的圆,电极间距为上电极圆心到下电极顶端水平线间的距离。

具体边界条件设置如表1所示,施加在上电极处的电压为V0,初始空间电荷密度为q0,下电极接地,空气以U0的速度从上方的入口处进入,左右两端设置为开放边界,空气可在入口处和出口处之间的空隙始终处于连通状态,出口处设置为压力出口边界。

根据电晕极电流公式[14],q0可由下式计算得到:

其中S是长度矢量,S0是电晕极的有效电晕长度。根据Peek方程[19]可确定起晕电场强度E0大小。

-

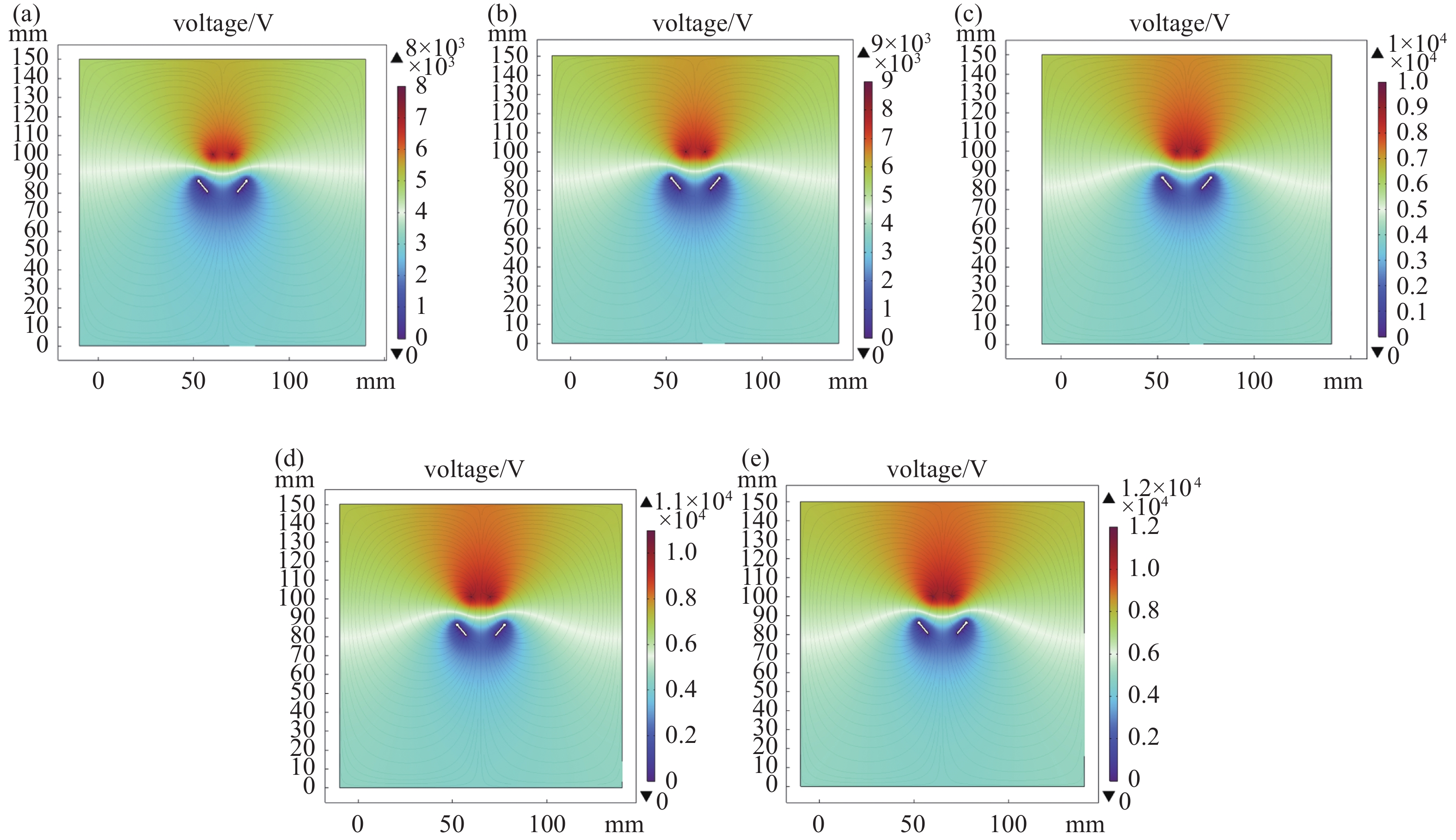

图4、图5和图6分别是在电极间距为20 mm,下电极偏转角40度时施加不同电压时的电势分布、空间电荷密度分布和速度分布图。由图4可看出,放电电压越高,上电极周围空气被电离的就越多,形成的电势梯度就越大,逐渐向下电极逐渐稀疏至均匀分布,这与White[20]所阐述的理论结果是相符合的。

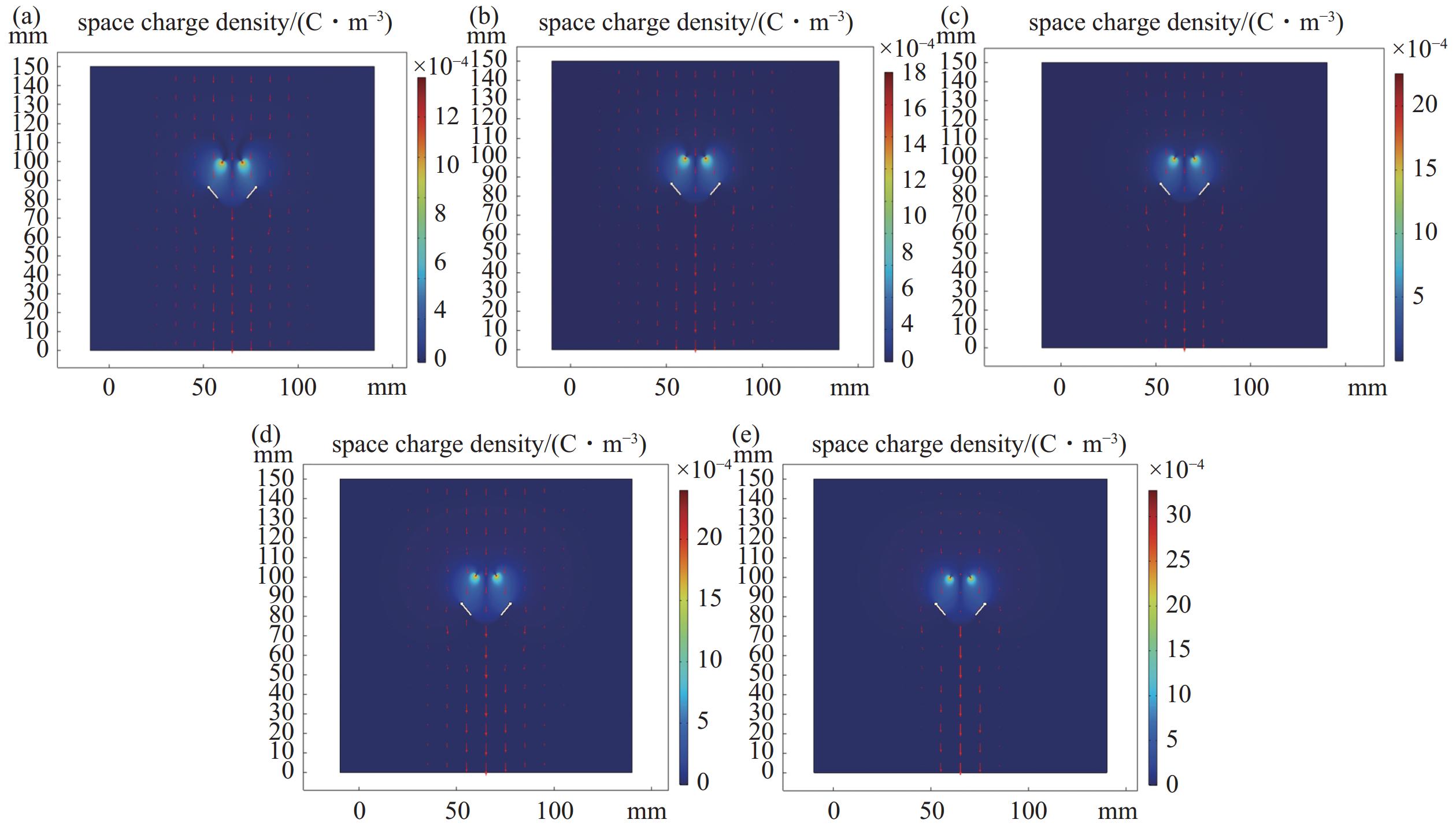

如图5所示,随着电压的增大,空间电荷密度峰值也逐渐增大,且电晕区附近的峰值最大,越往四周峰值越小,下电极附近的空间电荷密度远小于电晕区的,这是由于气体在上电极的高压作用下发生了电离,产生的大量带电粒子形成电离区,在电场力的作用下,电离区内的带电粒子朝着下电极方向运动,从而导致空间电荷出现两极分化分布现象。

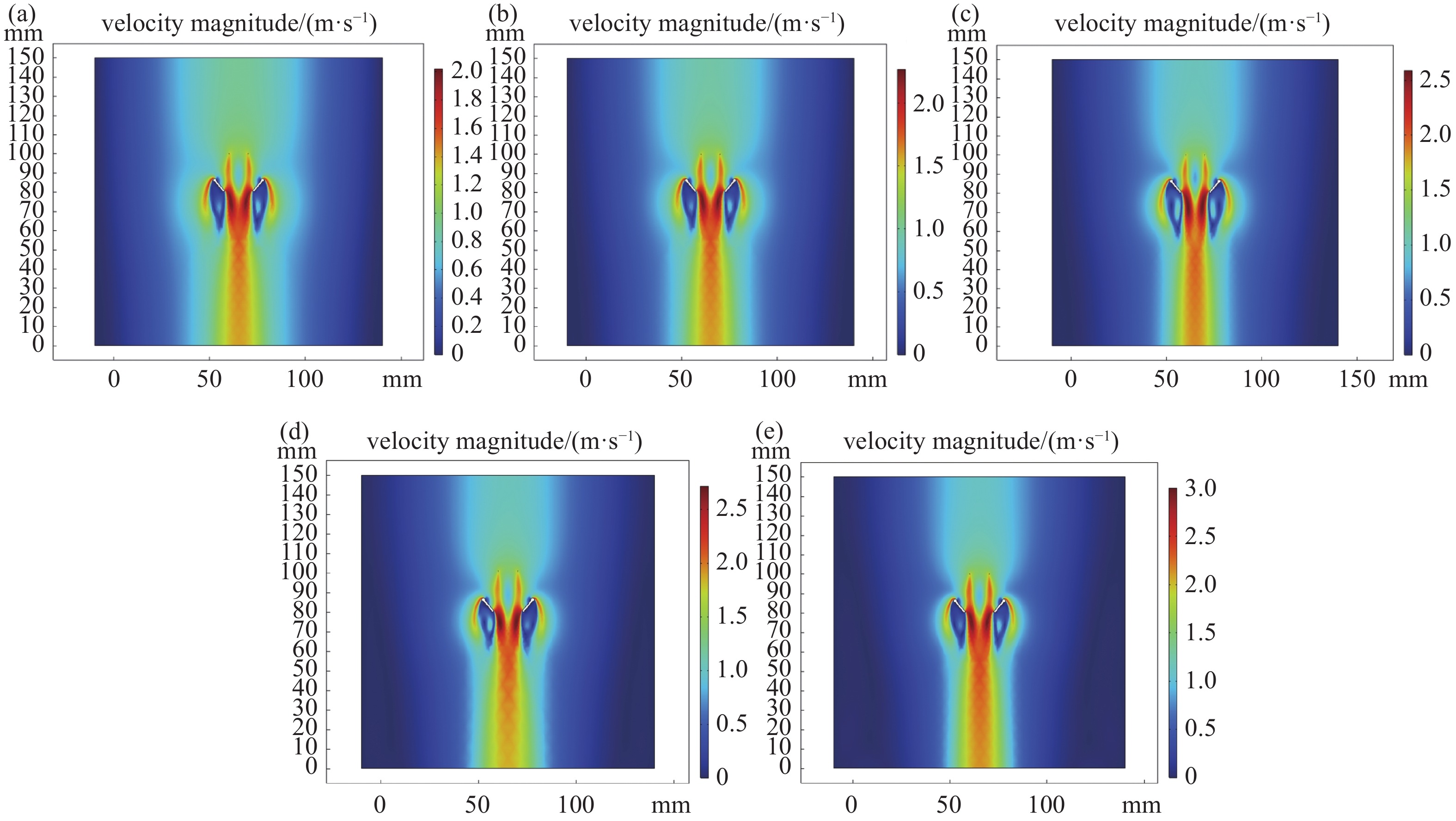

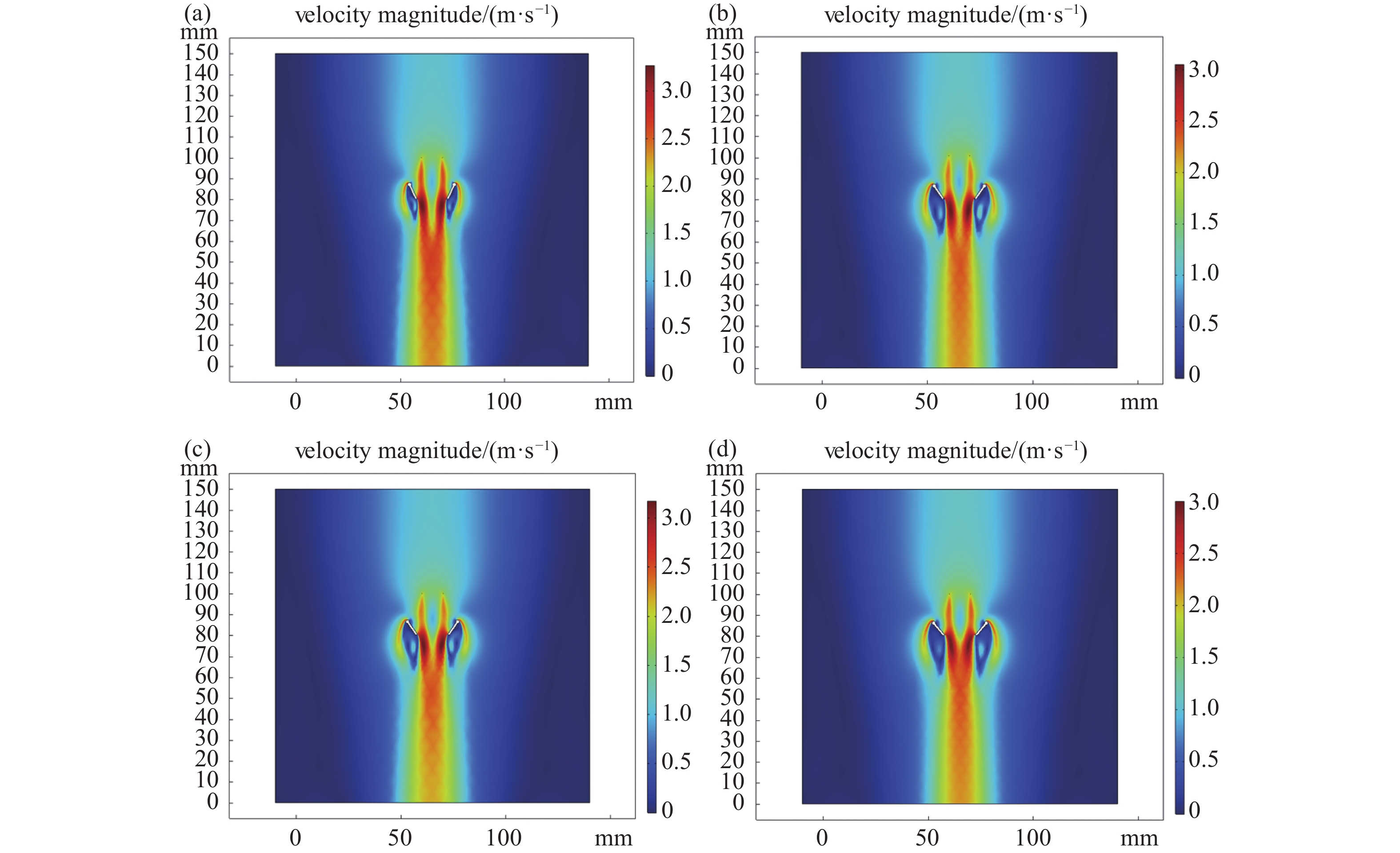

如图6所示,增大电压,产生的离子流速度峰值越大。这是因为在相同间隙下,电压越大,电压使得周围空气电离增强的同时,静电力也在增大,带电粒子在静电力的作用下产生了速度更大的离子流,此外,可以看到,不同电压下流场分布基本相同,这是因为在不改变电极结构下,电场强度在宏观上只会改变离子流速度的大小,不改变其方向。

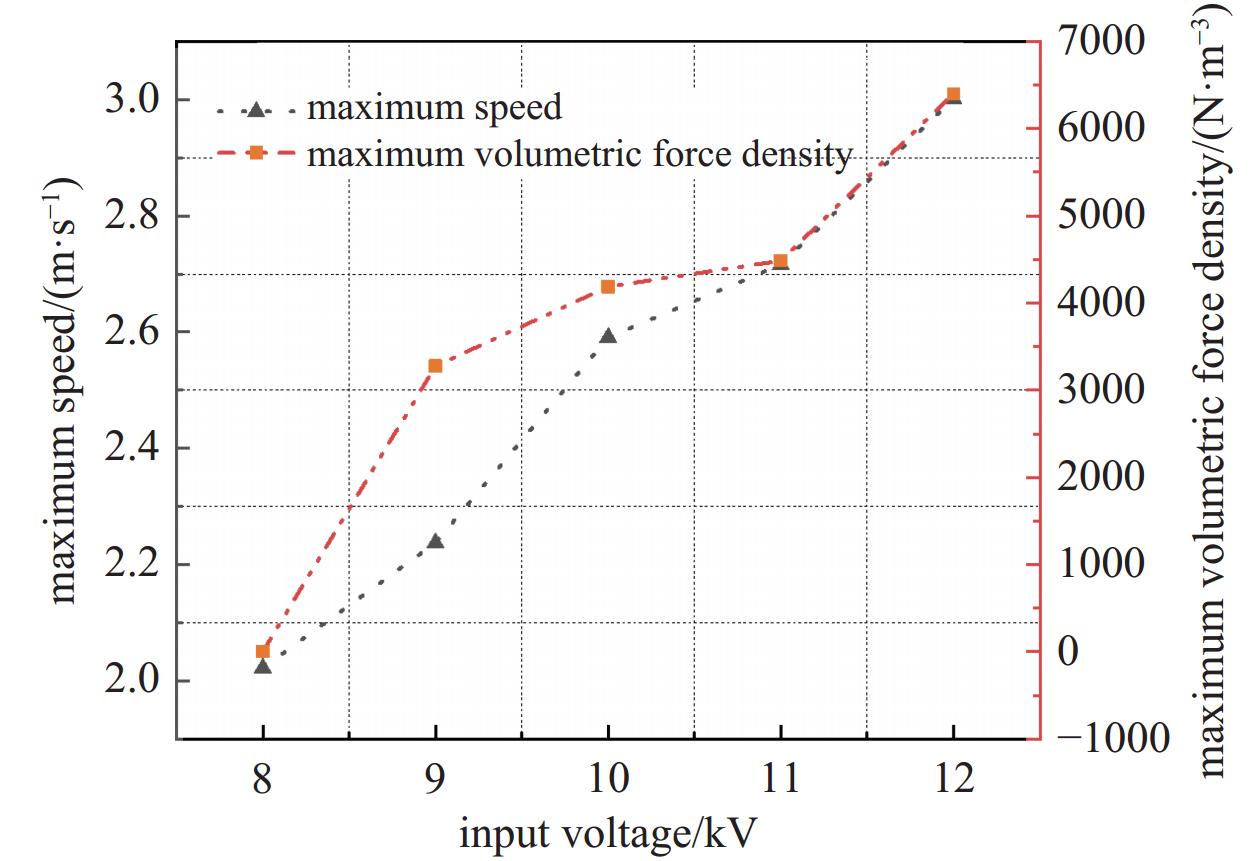

图7和图8是在电极间距为20 mm,下电极偏转角40°时施加不同电压时的最大速度和最大体积力密度、轴线上和径向上的速度分布图。从图7可以看出,电压增大,最大速度和最大体积力密度都增大。体积力密度的变化是由于电场强度造成的,根据高斯定律,电场通过一个闭合曲面的通量,正比于该曲面内的总电荷量。

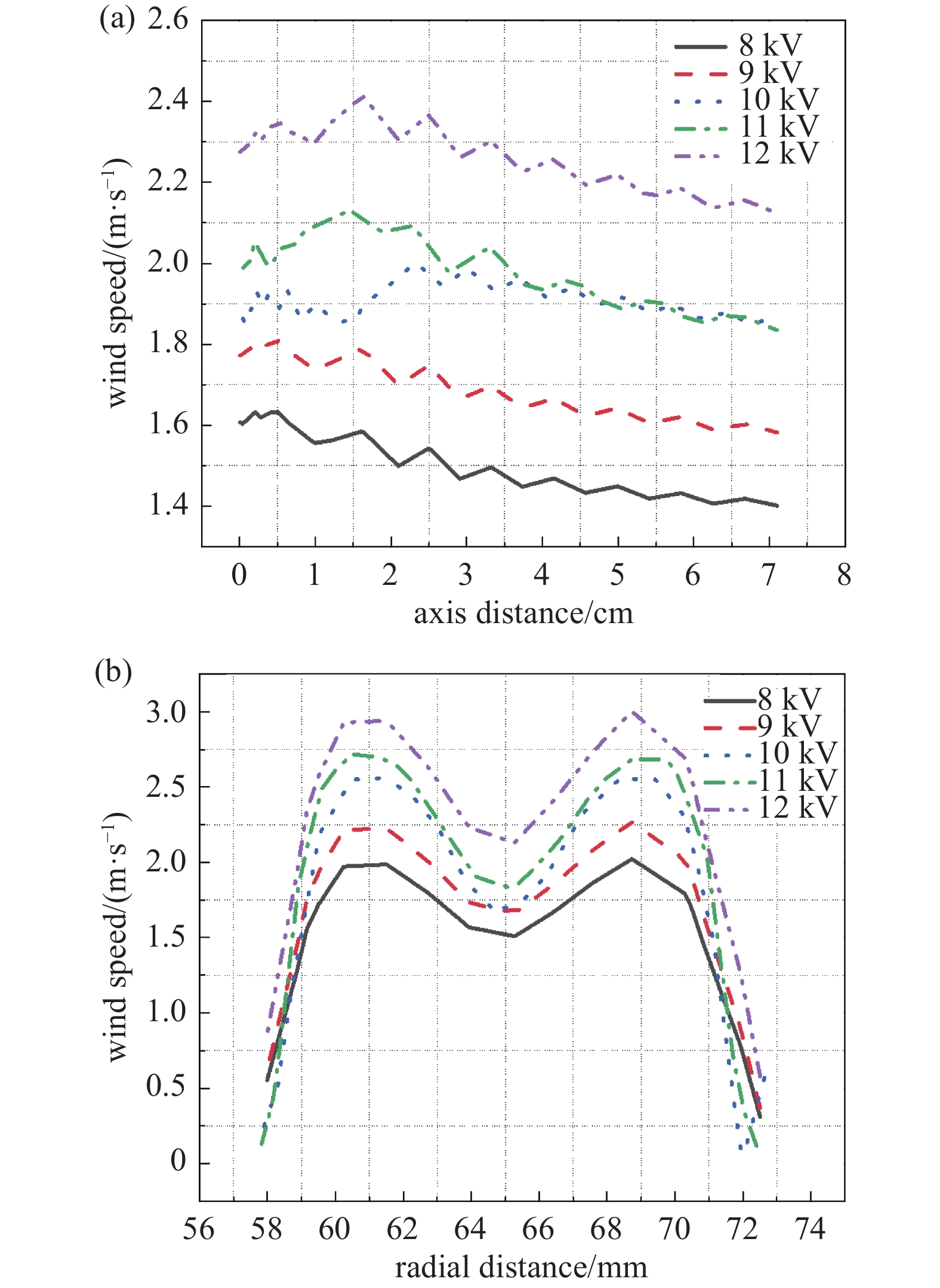

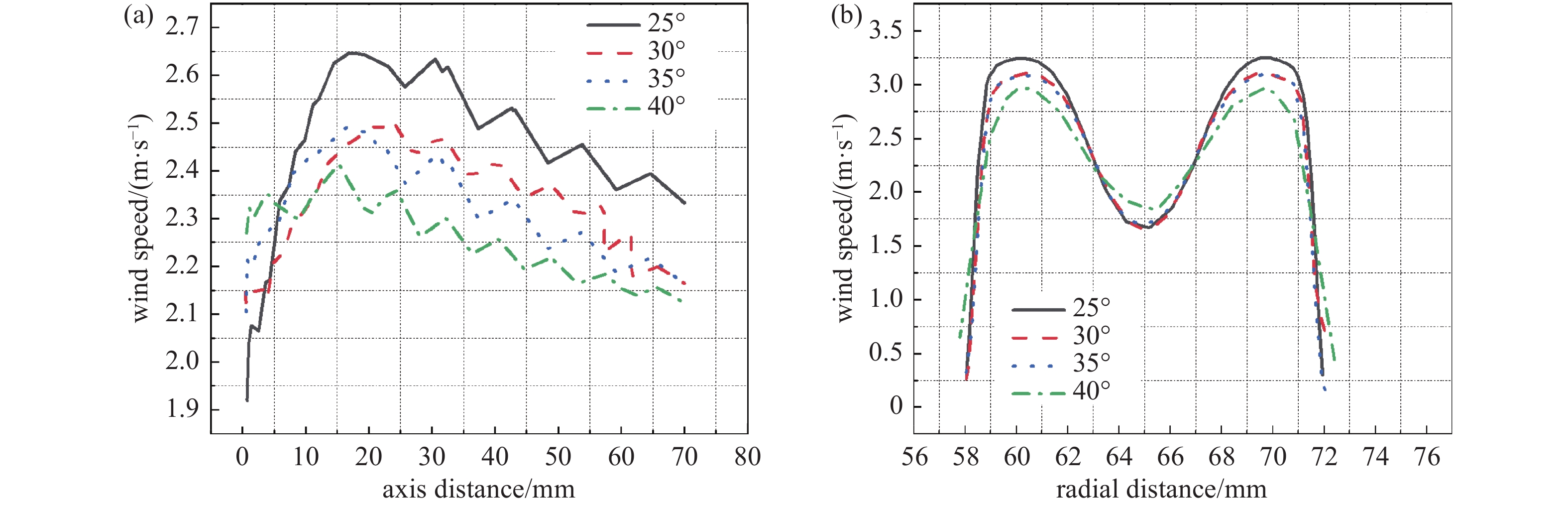

图8(a)和图8(b)可以看出,上电极和下电极轴线处之间速度逐渐下降,离子流主要下中下电极中间区域,在上电极处产生离子流,带动周围流场速度增大,由于下电极阻挡,邻近出口处的中轴线速度低于其两侧,整体速度趋势先增大后减小至平缓。

-

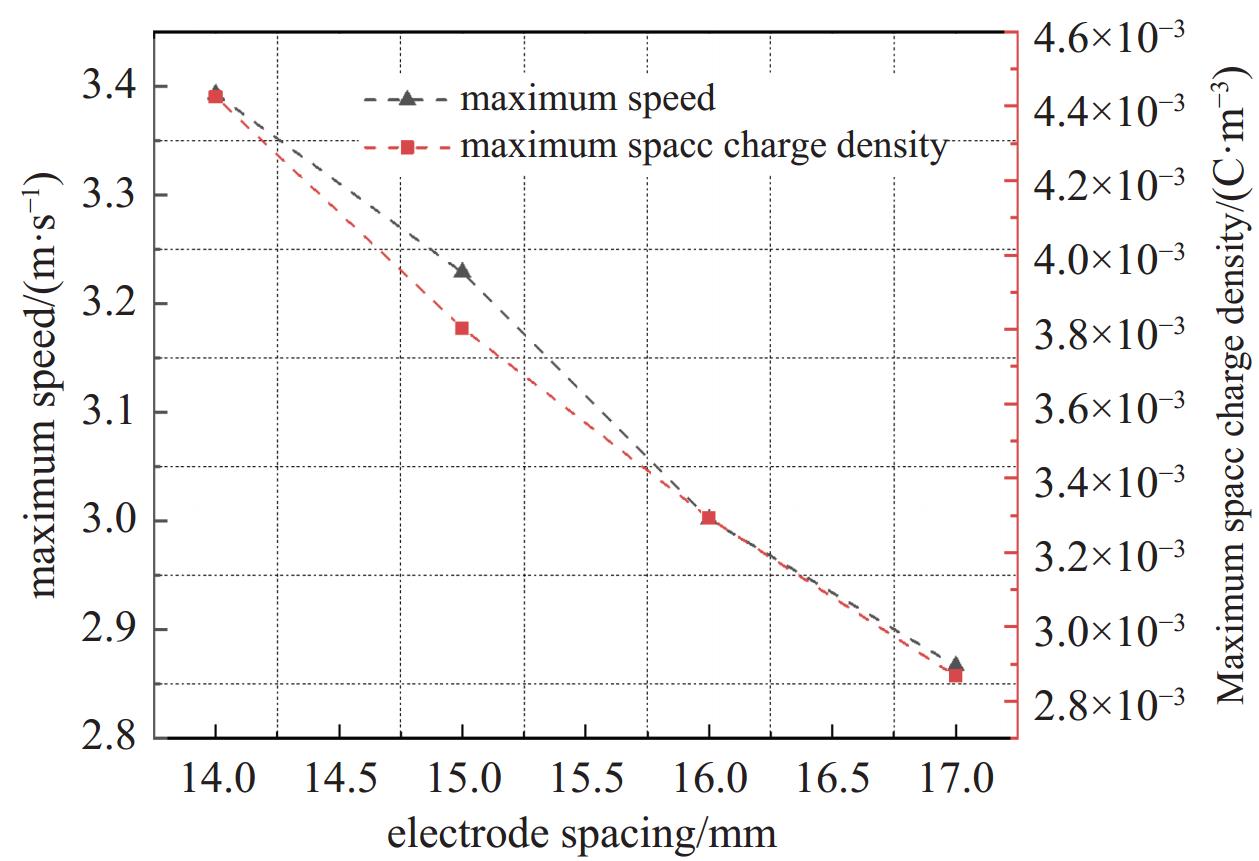

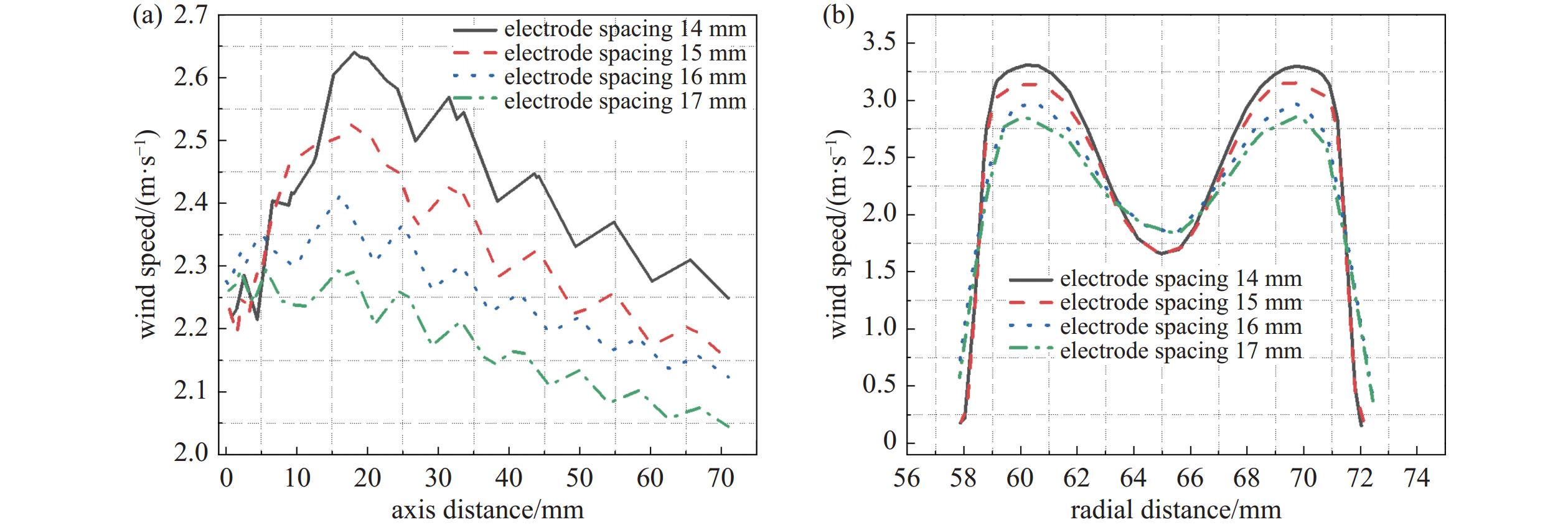

如图9所示,在外加电压为12 kV、下电极偏转角40度下不同电极间距下的最大速度分布和空间电荷密度图。可以看到,随着间距的增大,速度最大值逐渐降低,这是因为不同电极间距下带电粒子所受到的电场力不同,从而导致离子流速度大小也不同。从某种程度上说,增大电极间距,是降低了输入电压,这点从图10关于轴线上和径向上速度分布随电极间距变化中可以体现出来。对比图8和图10,可以看到,减少电极间距,速度增长明显比增大电压要明显的多。但从整体上看,无论是增大电压还是减小电极间距,流场分布大致相同。

-

速度分布随下电极偏转角度的变化如图11所示。可以看出,不同偏转角其速度的峰值有所不同,这说明了下电极的偏转角对速度大小有影响。此外,偏转角越小,两股由离子流形成的速度交汇角就越小。这是由于下电极偏转角不同,上电极处产生的离子流撞击在下电极后,离子流反射的角度也会有所改变。

轴线上和径向上的速度分布随下电极偏转角度的变化如图12所示。对比图8(a)、图10(a)和图12(a),轴线末端的速度大小关系为:改变下电极偏转角度>改变电压>改变电极间距。

-

实验在室内温度为(16±1)℃进行,实验过程具体如下:在上电极处施加不同电压,待稳定放电后,使用鑫思特热敏式风速仪测量不同电压下距出口轴心线1 cm往外的风速大小。

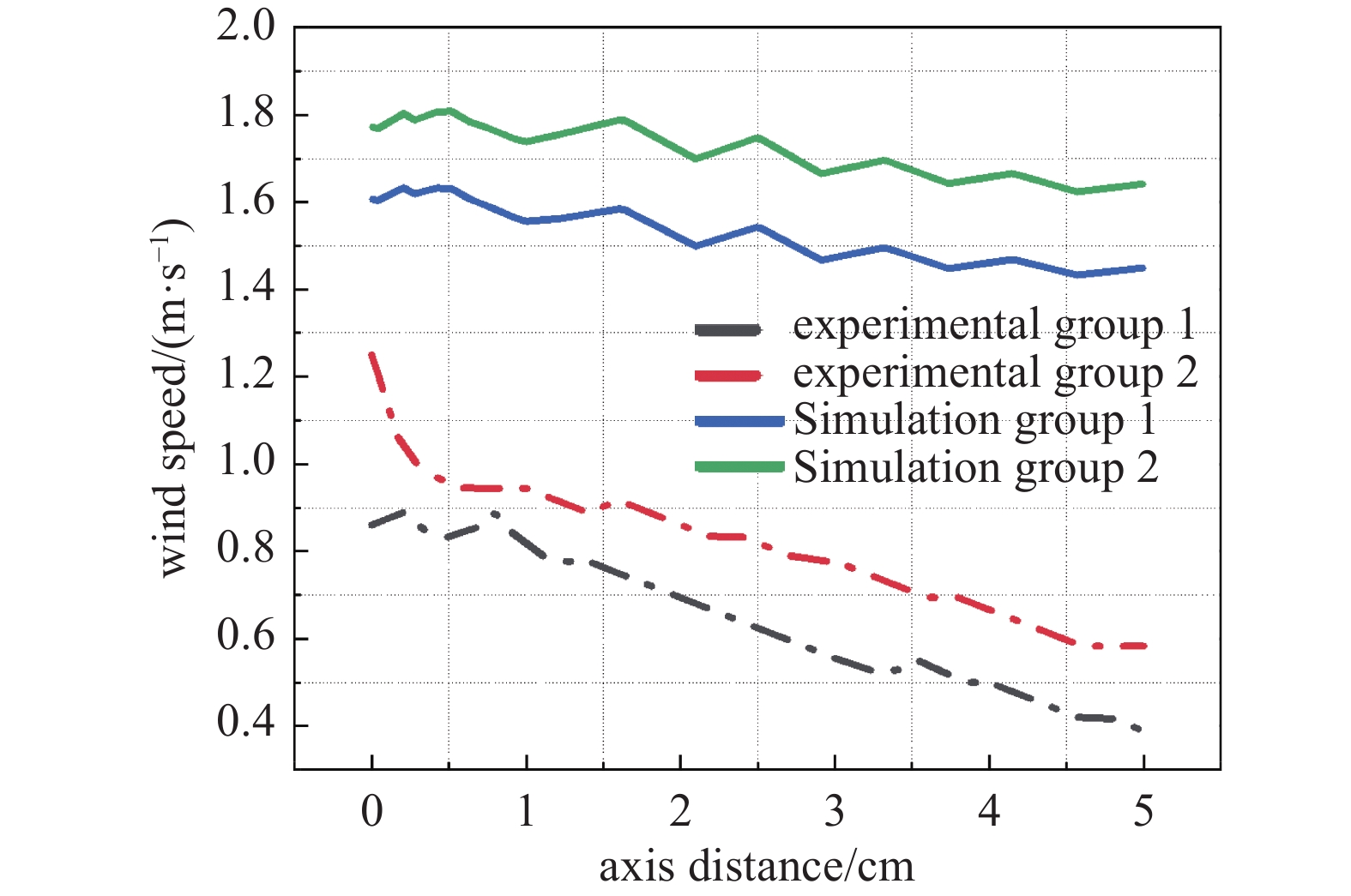

由实验和仿真所得到的电推进系统轴线处的速度随不同电压的变化情况如图13所示。经计算得实验与仿真数据的标准差在10%~15%,推测这可能是由于实验测量误差以及环境因素所导致的。此外,还与构造的几何模型结构有关,施加外电压的电极数越多,离子流速度大小也会越大[21]。从图中可看到,实验组2曲线风速大小在出口处有骤增现象,这可能是因为施加在上电极处的电压过大,放电不均匀所导致的。此外,实验组曲线和仿真组曲线一致呈下降趋势,但显然实验组的变化幅度比仿真组的大得多,这可能是由于空气流动不定向性产生的阻力过大所导致的。综上所述,本文建立的几何模型是具有可预测性的。

-

本文通过改变不同参数对针−环结构产生的电推进系统进行了仿真研究,分析不同电压、电极间距、下电极偏转角对离子流风速的影响,得出以下结论:

(1)施加在上电极处的电压越大,电晕区越大,产生的离子流速度越大。

(2)相同电压下,改变电极间距对该系统的流场分布影响不大,只改变数值大小。

(3)下电极偏转角越小,离子流引起的交汇角就越小。

(4)改变下电极偏转角是降低轴线速度变化率的最佳选择。

(5)改变电极间距是控制径向速度的最佳选择。

近地空间电推进系统仿真与实验的协同优化研究

Collaborative Optimization Research on Simulation and Experiment of Electric Propulsion System under Atmospheric Pressure

-

摘要: 电推进是一种将电能直接转化为推力的新型技术。由于其低功耗、低噪声、无机械运动部件等优点,在近地空间航空领域中备受关注。为了提供优化策略,通过数值模拟计算构建了“针−环”电推进系统,研究了不同放电电压、电极间距和下电极偏转角度下对电推进系统产生的风速大小的影响。结果表明:施加在上电极处的电压越大,电晕区越大,产生的离子流速度也越大;减小下电极偏转角会使离子流引起的交汇角减小。改变下电极偏转角是降低轴线离子流速度变化率的最佳选择;减小电极间距可以增大离子流径向速度的大小。Abstract: Ion flow propulsion technology is a novel electric propulsion technique that directly converts electrical energy into thrust. Owing to its advantages, including low power consumption, minimal noise, and the absence of mechanical moving parts, it has garnered significant attention in the aerospace industry. To develop optimization strategies, a "needle-ring" electric propulsion system was modeled using the finite element software COMSOL Multiphysics. The study investigated the impact of varying discharge voltages, electrode spacings, and lower electrode deflection angles on the ion flow velocity produced by the electric propulsion system under atmospheric conditions. The findings indicate that the higher the voltage applied to the upper electrode, the larger the corona region and the greater the ion flow velocity; reducing the lower electrode's deflection angle diminishes the angle of intersection created by the ion flow. Adjusting the lower electrode's deflection angle is optimal for minimizing the rate of change in axial ion flow velocity; narrowing the electrode spacing enhances the magnitude of the ion flow's radial velocity.

-

Key words:

- Ionic flow /

- Corona discharge /

- Finite element analysis /

- Electric propulsion system .

-

-

表 1 边界条件设置

Table 1. Boundary condition settings

位置 电场 电荷场 流场 上电极 $ V={V}_{0} $ $ q={q}_{0} $ 无滑移 下电极 $ V=0 $ 无通量 无滑移 入口 零电荷 无通量 $ U={U}_{0} $ 出口 零电荷 无通量 $ p=0 $ 其余 零电荷 无通量 开放边界 -

[1] Tsiolkovsky K E. Exploration of outer space by means of rocket devices[B]. Typographic Lithograph, 1906, 33 [2] Sovey J S. Ion propulsion development projects in U. S.: space electric rocket test I and II[J]. Journal of Propulsion and Power, 1995, 11(3): 352−365 [3] Brophy J R. Ion propulsion for space flight[C]//American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2000 [4] Jahn R G. Physics of electric propulsion[M]. New York: Dover Publications, 2006 [5] Rayman M D, Williams, S N. The dawn mission to the asteroid belt[C]//IEEE Aerospace Conference. 2022 [6] 周凯. 临近空间电流体推进技术仿真与实验研究[D]. 南京: 南京航空航天大学, 2019 (in Chinese) Zhou K. Simulation and experimental study of near-space electro-hydrodynamic propulsion technology[D]. Nanjing: Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, 2019 [7] 王维, 杨兰均, 刘帅, 等. 线-铝箔电极电晕放电激励器的推力理论与实验研究[J]. 物理学报, 2015, 64(10): 105204 (in Chinese) doi: 10.7498/aps.64.105204 Wang W, Yang L J, Liu S, et al. Theoretical and experimental study of thrust produced by corona discharge exciter in wire-aluminum foil electrode configration[J]. Acta Physica Sinica, 2015, 64(10): 105204 doi: 10.7498/aps.64.105204 [8] 欧阳芳相, 陈赦, 许冬冬, 等. 离子风飞机推进电极阵列的推力影响因素[J]. 中国电机工程学报, 2022, 42(8): 3098−3106 (in Chinese) Ouyang F X, Chen S, Xu D D, et al. Influencing factors of thrust of electrode array for ionic wind aircraft propulsion system[J]. Proceedings of the CSEE, 2022, 42(8): 3098−3106 [9] 全荣辉, 王博, 姚韵嘉. 低气压离子风推进器仿真与实验[J]. 气体物理, 2023, 8(1): 26−35 doi: 10.19527/j.cnki.2096-1642.1011 Quan R H, Wang B, Yao Y J. Simulation and experiment of ionic wind thruster at low air pressures[J]. Physics of Gases, 2023, 8(1): 26−35 doi: 10.19527/j.cnki.2096-1642.1011 [10] 陈圳. 不同介质条件下电晕放电离子风推进器特性研究[D]. 合肥: 中国科学技术大学, 2023 (in Chinese) Chen Z. Characteristics of lon wind thruster in corona discharge under different dielectric conditions[D]. Hefei: University of Science and Technology of China, 2023 [11] 陈瑜航, 李挺. 离子风推力效应的仿真研究[J/OL]. 航空动力学报, 2023: 1−11 (in Chinese) Chen Y H, Li T. Simulation study on thrust effects of ionic wind[J/OL]. Journal of Aerospace Power, 2023: 1−11. [12] 王军锋, 赵天岳, 田加猛, 等. 离子风作用下液滴的振荡蒸发特性[J]. 江苏大学学报(自然科学版), 2024, 45(2): 206−212, 228 (in Chinese) Wang J F, Zhao T Y, Tian J M, et al. Oscillating evaporation characteristics of droplets under action of ion wind[J]. Journal of Jiangsu University Natural Science Edition), 2024, 45(2): 206−212, 228 [13] 张斌, 陈洪波, 周渝江, 等. 针电极正负电晕离子风反推力的对比研究[J]. 重庆电力高等专科学校学报, 2023, 28(2): 10−13, 26 (in Chinese) doi: 10.3969/j.issn.1008-8032.2023.02.003 Zhang B, Chen H B, Zhou Y J, et al. A comparative study on the reaction thrust of the positive and negative corona discharge ionic wind of the needle electrode[J]. Journal of Chongqing Electric Power College, 2023, 28(2): 10−13, 26 doi: 10.3969/j.issn.1008-8032.2023.02.003 [14] 任潇埜. 多针电极离子风发生器电流体动力学和热质输运特性研究[D]. 天津: 天津商业大学, 2023 (in Chinese) Ren X Y. Research on electro-hydrodynamics and heat and mass transportation characteristics of multi-needle electrode ionic wind generator[D]. Tianjin: Tianjin University of Commerce, 2023 [15] 刘沐林, 卢忠富, 张早校. 不同构型电晕放电离子风强化传热的数值模拟研究[J]. 高校化学工程学报, 2023, 37(4): 544−551 (in Chinese) doi: 10.3969/j.issn.1003-9015.2023.04.004 Liu M L, Lu Z F, Zhang Z X. Numerical simulation of heat transfer enhancement by corona discharge ionic wind with different configurations[J]. Journal of Chemical Engineering of Chinese Universities, 2023, 37(4): 544−551 doi: 10.3969/j.issn.1003-9015.2023.04.004 [16] 邵欢. 基于EHD的离子风结构的仿真与实验研究[D]. 西安: 西安电子科技大学, 2017 (in Chinese) Shao H. Simulation and experimental research on structure of ionic wind based on EHD[D]. Xi'an: Xidian University, 2017 [17] 涂婧怡. 基于电晕放电的离子风飞机推进系统的优化及仿真[D]. 长沙: 湖南大学, 2020 (in Chinese) Tu J Y. Optimization and simulation of ionic wind aircraft propulsion system based on corona discharge[D]. Changsha: Hunan University, 2020 [18] 王春岩, 黄护林, 李灏, 等. 吸气式多级电流体推进器性能研究[J]. 推进技术, 2024, 45(3): 65−77 (in Chinese) doi: 10.13675/j.cnki.tjjs.2304005 Wang C Y, Huang H L, Li H, et al. Performance investigation of air-breathing multi-stage electrohydrodynamic thruster[J]. Journal of Propulsion Technology, 2024, 45(3): 65−77 doi: 10.13675/j.cnki.tjjs.2304005 [19] Weinberg F, Carleton F, Kara D, et al. Inducing gas flow and swirl in tubes using ionic wind from corona discharges[J]. Experiments in Fluids, 2006, 40(2): 231−237 doi: 10.1007/s00348-005-0062-0 [20] White H J. Industrial electrostatic precipitation[M]. London: Addison-Wesley, 1963 [21] 姚妙. 基于EHD的多针离子风散热结构的研究[D]. 西安: 西安电子科技大学, 2019 (in Chinese) Yao M. Research on heat dissipation structure of multi-pin ion wind based on EHD[D]. Xi'an: Xidian University, 2019 -

首页

首页 登录

登录 注册

注册

下载:

下载: