-

阳极层离子源[1]能够产生气体离子束流, 广泛用于离子束辅助沉积、基片清洗和离子注入[2–4]等领域. 为了提高清洗或沉积效率, 大束流成为离子源研发的重点和热点方向, 然而, 大束流一方面会造成离子源内部局域“打火”, 导致放电不稳定; 另一方面会造成严重的阴极刻蚀现象, 溅射出来的原子随离子束流到达工件导致样品污染. 随着阳极层离子源输出束流的进一步增加, 这些问题被进一步放大.

阳极层离子源的内外阴极刻蚀问题是其自身结构造成的, 即放电产生的部分离子在电场作用下向阴极运动, 并在阴极表面发生溅射, 溅射出来的阴极材料混入离子输出束流进而沉积到被清洗工件上造成污染. 研究者常通过调整离子源放电结构来改变放电区域的电磁场, 进而控制等离子体分布来减少阴极溅射. Dudnikov[5]通过增大阴阳极之间距离, 使等离子体放电远离内外阴极, 从而减少离子对内外阴极的溅射, 但电场的削弱导致放电强度的减弱[6], 不利于实现大束流的输出. 郭杏元等[7]通过设计阴极结构提高内外阴极间磁镜的磁镜比, 可将等离子体束缚在磁镜中央, 等离子体放电区域更加集中, 从而远离阴极减少了离子溅射, 但较强的磁场也限制了离子束流的输出[8]. 在不改变离子源放电结构的前提下, 研究者提出在阴极表面添加具有低溅射产额的阻挡层来减少离子对阴极的溅射, 即便产生溅射, 也可以阻挡溅射所生成的原子向外输出污染样品. 常用的材料为石墨[9]或者低溅射产额的金属[10], 通过压入法或锤击法使其与离子源阴极表面贴合, 进而减少阴极溅射防止污染. 然而, 新材料的引入改变了阴极几何, 导致放电区域电磁场发生变化, 从而影响离子体放电状态, 尤其是在大电流放电条件下, 石墨亦会参与放电过程, 引起“打火”[11].

鉴于此, 本文提出阳极环绕磁屏蔽罩和内外阴极溅射屏蔽板的设计方案, 通过等离子体仿真与实验相结合的方法研究了新设计结构对阳极层离子源放电和输出束流的作用. 发现新设计离子源基本消除了内部打火问题, 输出高效且清洁, 相同电流下Ar+离子的输出效率是原离子源的1.36倍, 同时其清洗的玻璃基片维持透明, 表面上沉积的阴极Fe元素含量仅为0.03%, 与原离子源相比降低了两个量级.

-

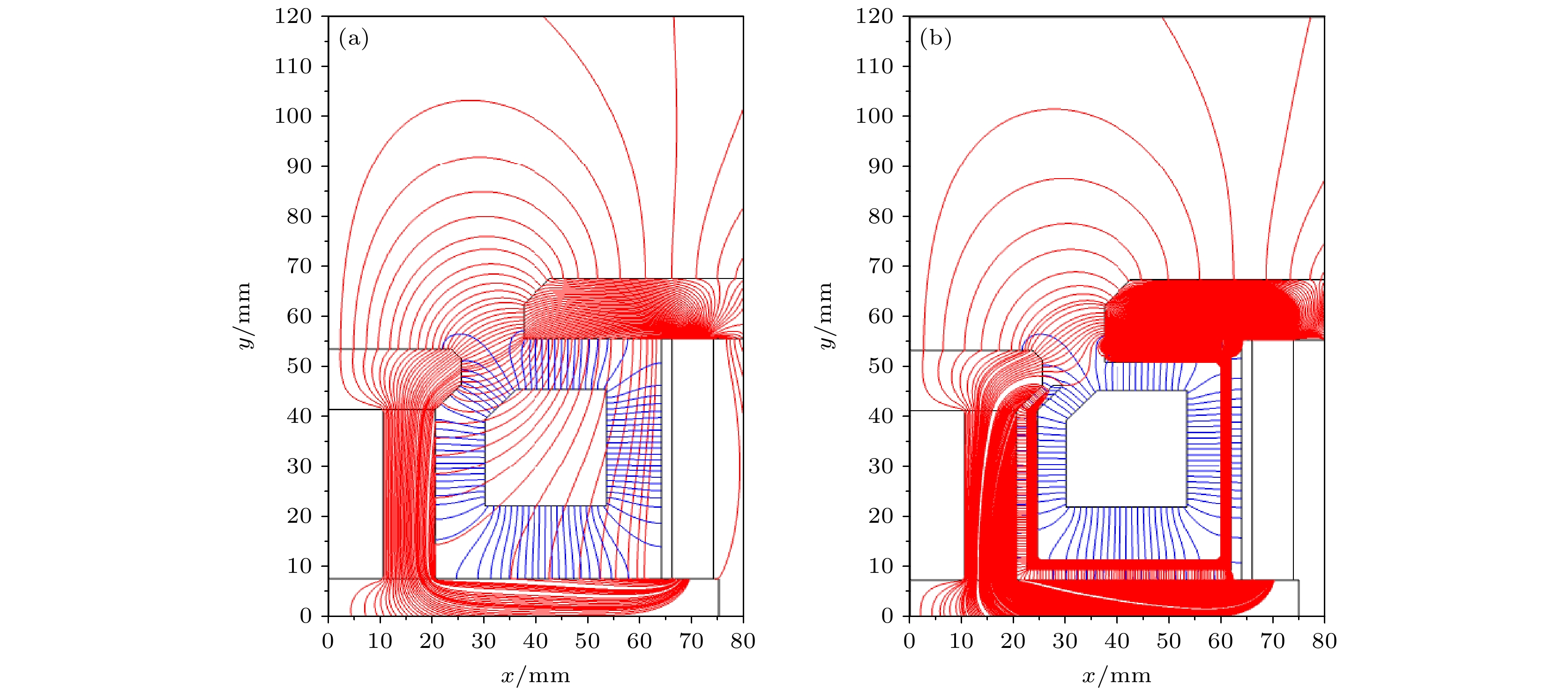

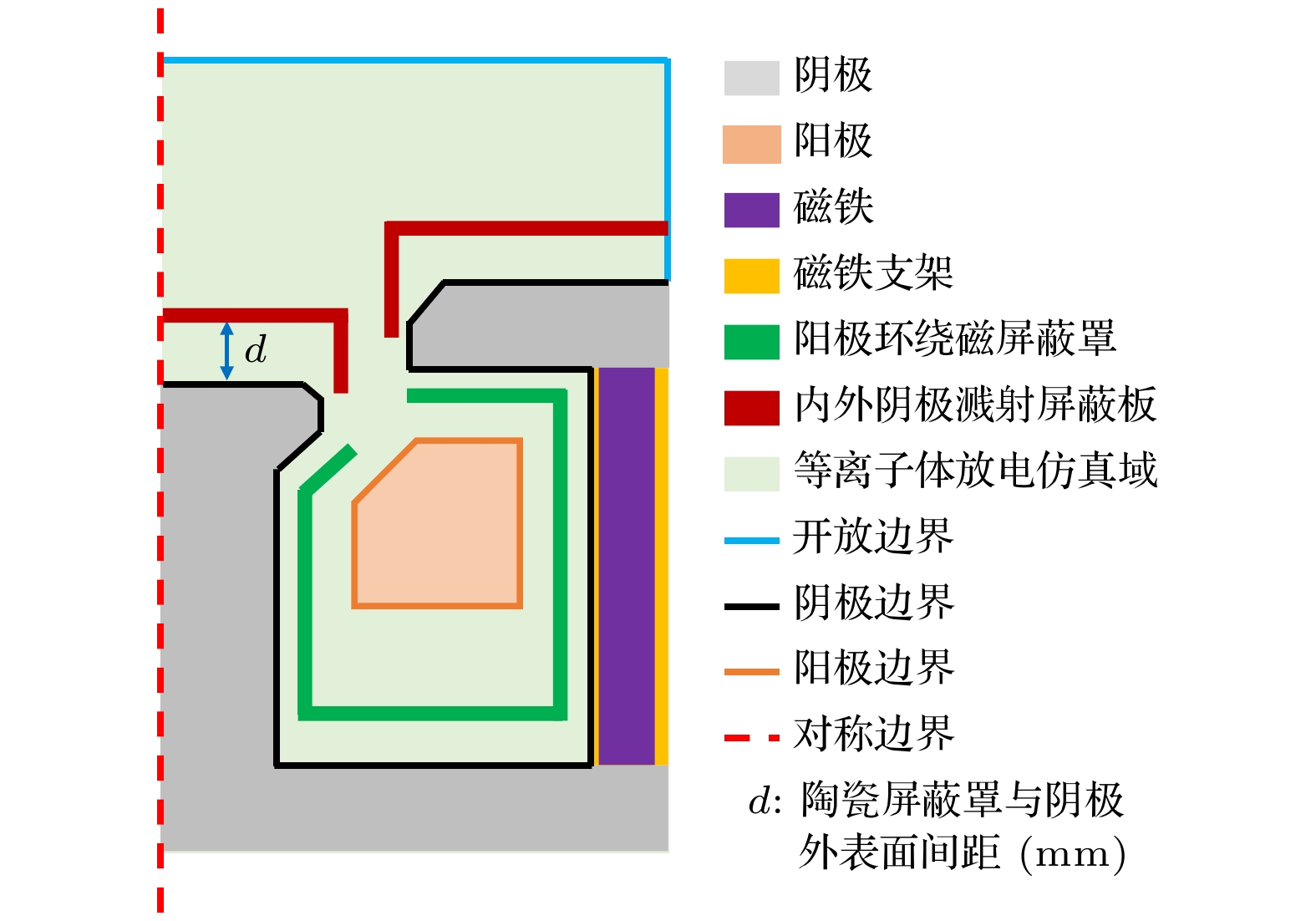

阳极环绕磁屏蔽罩和内外阴极溅射屏蔽板的设置方式如图1所示. 其中, 红色区域表示内外阴极溅射屏蔽板, 材料为氧化铝, 即具有极低的溅射产额, 又具有良好的绝缘性能, 可阻止电场外扩. 溅射屏蔽板分别设置于离子源内外阴极的外表面上方, 并保持一定的距离d (mm), 这可避免绝缘板与阴极直接接触导致的电荷积累, 进而避免其与阴极间形成“打火”. 溅射屏蔽板呈现“L”形, 两条边分别平行于阴极的外表面和竖直边, 从而对阴极外表面形成物理遮挡, 一方面可阻碍了Ar+离子对阴极外表面的溅射, 另一方面可防止溅射生成Fe原子向外输出. 图中绿色区域为磁屏蔽罩, 环绕阳极设置, 形状与阳极边缘共轭, 材料为导磁性良好的纯铁, 能够对其所包围的区域形成磁屏蔽. 磁屏蔽罩呈半封闭结构, 缺口面对内外阴极的间隙, 这能够保证内外阴极之间依然能够形成稳定的磁镜结构, 确保等离子体的放电不受影响[12,13].

-

针对改进的阳极层离子源建立的粒子网格/蒙特卡罗(PIC/MCC)模型, 考虑到对称性, 取离子源的一半作为仿真对象. 图1中浅绿色区域为模型仿真域, 是复杂的凹多边形, 仿真过程中将其划分成尺寸为0.5 mm×0.5 mm的正方形网格. PIC/MCC模型的具体仿真条件为: 离子源内外阴极接地, 电势恒定为0 V, 阳极电势为1000 V, 溅射屏蔽板与磁屏蔽罩悬浮, 背景气体为Ar气, 温度为300 K, 气压为0.5 Pa. 其中, Ar气放电涉及到的反应过程及相应的反应参数如表1所列.

初始时刻, 在仿真域中均匀生成电子和离子, 每个宏粒子代表2×105个实际粒子, 等离子体密度为1×1013 m–3, 速度服从麦克斯韦分布[17]. 由于电子荷质比远小于Ar+荷质比, 电场力和磁场力对电子的作用远强于离子, 为此本文设定电子步长Δte= 1×10–12 s, 而离子步长Δti = 10Δte = 1×10–11 s[18]. 每经过一个离子步长, 利用泊松方程求解一次等离子体的电势[19], 如(1)式所示:

其中, ρ (C/m3)为净电荷密度, Φ (V)为空间电势, ε0 = 8.81×10–12 F/m为真空介电常数.

模型的仿真域共包含3类边界: 分别为对称边界、开放边界以及溅射边界. 其中, 对称边界来源于对称性简化, 如图1中红色虚线所示, 在对称边界上, 所有物理量的法向梯度均为零, 因此当仿真粒子运动至对称边界时可认为直接反弹回到仿真域. 开放边界包括开放边界(蓝色实线)和阳极边界(橙色实线), 当仿真粒子运动至开放边界时直接消失. 溅射边界包括阴极边界(黑色实线), 以及溅射屏蔽板和磁屏蔽罩边界, 与开放边界不同的是, 当仿真粒子运动至溅射边界时, 电子直接消失, 而离子则要发生溅射, 并释放出二次电子, 如(2)式所示:

其中, γ为二次电子发射系数, Eiz = 15.76 eV为Ar原子的电离能, φ (eV)为材料的逸出功.

-

检验粒子蒙特卡罗(MC)模型的跟踪对象为Ar+离子和Fe原子. 其中, 前者是基于PIC/MCC模型的结果进行仿真, 首先根据PIC/MCC模型计算得到的稳态等离子体密度分布随机生成检验Ar+离子, 速度分布满足麦克斯韦分布, 平均速度为玻姆速度uBohm (m/s)[22], 如(3)式所示:

其中e为Ar+离子的电荷量,

$e =1.6 \times 10^{-19} \;{\rm C}$ ; Te (eV)为等离子体体系内的电子温度;$ {m_{{{\mathrm{A}}}{{{\mathrm{r}}}^{ + }}}}$ 为Ar+离子的质量,${m_{{{\mathrm{A}}}{{{\mathrm{r}}}^{ + }}}} =6.63 \times10^{-26}\;{\rm kg} $ . 取离子源自身磁场分布和稳态电势分布作为背景场, 仿真检验Ar+离子的输运过程, 模型的仿真总时长为100 µs, 时间步长∆t = 1×10–10 s. 检验Ar+离子在运动过程中, 会有一定概率与背景Ar原子发生弹性碰撞和电荷交换, 如表1中的反应6和7所示. 检验Ar+离子MC模型仿真域的边界条件与PIC/MCC模型的基本相同, 由于只跟踪检验Ar+离子, 故而忽略二次电子发射过程. 若检验Ar+离子运动至求解域的开放边界时, 则视为形成了离子输出束流; 当检验Ar+离子运动至阴极边界时, 则视为发生溅射; 而当检验Ar+离子运动至溅射屏蔽板边界时, 则视为被溅射屏蔽板阻挡.检验Fe原子MC仿真是基于检验Ar+离子MC模型的结果展开的, 根据在阴极表面溅射Ar+离子的分布和能量, 计算从阴极表面释放出Fe原子的数量、位置、以及速度, 以此作为初始值仿真Fe原子的输运过程, 并考虑Fe原子与背景Ar原子之间的弹性碰撞. 检验Fe原子MC模型的各边界均为开放边界, 因此当Fe原子运动至任意边界时, 均直接判定为消失. 其中, 当检验Fe原子运动至求解域的开放边界时, 则视为在基片上形成沉积并造成污染, 本文将其定义为输出Fe原子; 而当检验Fe原子运动至溅射屏蔽板边界时, 则视为被溅射屏蔽板阻挡.

-

在自主设计的真空腔(直径100 cm, 高度80 cm)内, 利用中频电源(SP-20S, China Nuclear Tongchuang (Chengdu) Technology Co, Ltd, CHN)对改进前后的阳极层离子源在恒压和恒流两种模式下进行放电测试, 采用99.99%的高纯氩气作为工作气体, 流量为48 sccm(1 sccm = 1 mL/min), 本底真空为8×10–4 Pa, 工作气压为 0.8 Pa. 在距离阴极外表面20 cm处设置Cu基片(规格为4 cm×4 cm), 通过HVP-10型偏压电源(输出电压0—10000 V, 输出频率为100 Hz, 输出脉宽100 μs)对其施加–2500 V偏压, 测量离子电流. 最后, 在功率为1.3 kW的条件, 分别利用改进前后的阳离子源对玻璃基底(75 mm×25 mm)清洗60 min, 并通过紫外可见分光光度计(UV-245, Shimadzu, 日本)测量玻璃片透过率, 通过能谱仪(EDS, X-Max 20, Oxford, UN)测量基片表面铁元素含量.

-

设置阳极环绕磁屏蔽罩前后, 阳极层离子源的电磁场分布分别如图2(a), (b)所示, 其中红线和蓝线分别表示磁感线和电场线. 可见, 在无屏蔽罩离子源的内部(20 mm < x < 65 mm, 10 mm < y < 55 mm), 阳极周围同时存在着密集的磁感线和电场线. 其中, 磁感线主要由外阴极的下表面发射出来, 经过阳极和背景气体(相对磁导率均为1), 最终进入底板或内阴极形成回路. 而部分磁感线与电场线形成垂直, 便可产生对电子的约束作用, 当磁感强度较大时, 一旦阴极发射电子数量达到一定程度, 则会发生电子聚集而击穿气体, 形成“打火”. 相比而言, 设置磁屏蔽罩后, 从外阴极下表面发射的磁感线几乎全部改由磁屏蔽罩内部通过, 再由磁屏蔽罩的外表面垂直发射进入底板或内阴极形成回路. 这使得磁屏蔽罩所包围的区域内, 磁感线消失, 从而避免了磁场与电场的共同作用, 消除了“打火”的可能性. 同时, 磁屏蔽罩的缺口正对内外阴极的间隙, 保证了内外阴极能够在主要放电区域内直接形成磁感线回路, 故内外阴极之间的磁镜结构基本不发生变化, 其形状维持稳定, 从而能够确保等离子体放电的顺利进行[12,13].

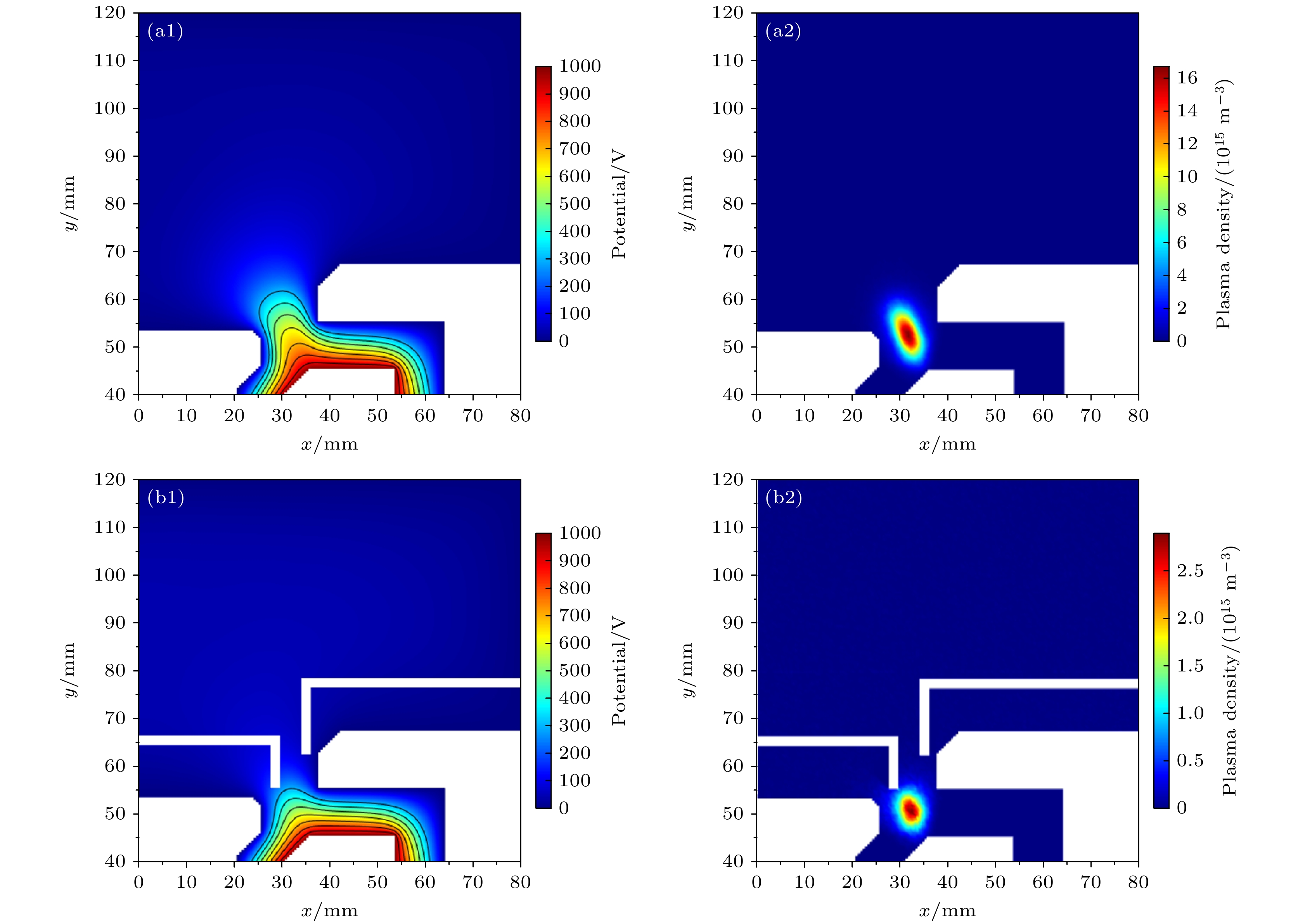

图3(a), (b)所示为设置内外阴极溅射屏蔽板前后, 利用PIC/MCC模型计算得出离子源在1000 V, 0.5 Pa条件下的等离子体放电仿真结果. 为保证计算速度, 同时不失准确性, 将PIC/MCC模型的仿真时间定为0.6 μs, 此时等离子体聚集区域已经收敛, 表明整个放电过程已经逐渐趋于稳定[23,24]. 可见, 在设置内外阴极溅射屏蔽板之后, 由于屏蔽板的电绝缘作用, 阴阳极之间的电势线(见图3黑色曲线)向阳极压缩, 原本处于内外阴极之间平行于阴极外侧的电势线数量大幅度减少, 同时与阳极轮廓共轭的电势线数量增多, 电势线分布远离阴极, 并向阴阳极之间的中心位置聚焦, 如图3(a1), (b1)所示. 在该电场的作用下, 等离子体相应的向阴阳极之间的中心位置聚集, 放电区域面积由170.25 mm2收缩至66.00 mm2, 等离子体密度峰值位置从(31.5 mm, 52.5 mm)移动至(32.0 mm, 51.0 mm), 如图3(a2), (b2)所示. 虽然此时等离子体密度峰值有所降低, 但其分布远离阴极, 且聚焦于阴阳极之间的高密度平行等势线区域, 该区域内电场强度较高且方向基本平行, 因此离子受到的电场力作用会更强, 且大多指向输出区域, 具有更高的收敛性.

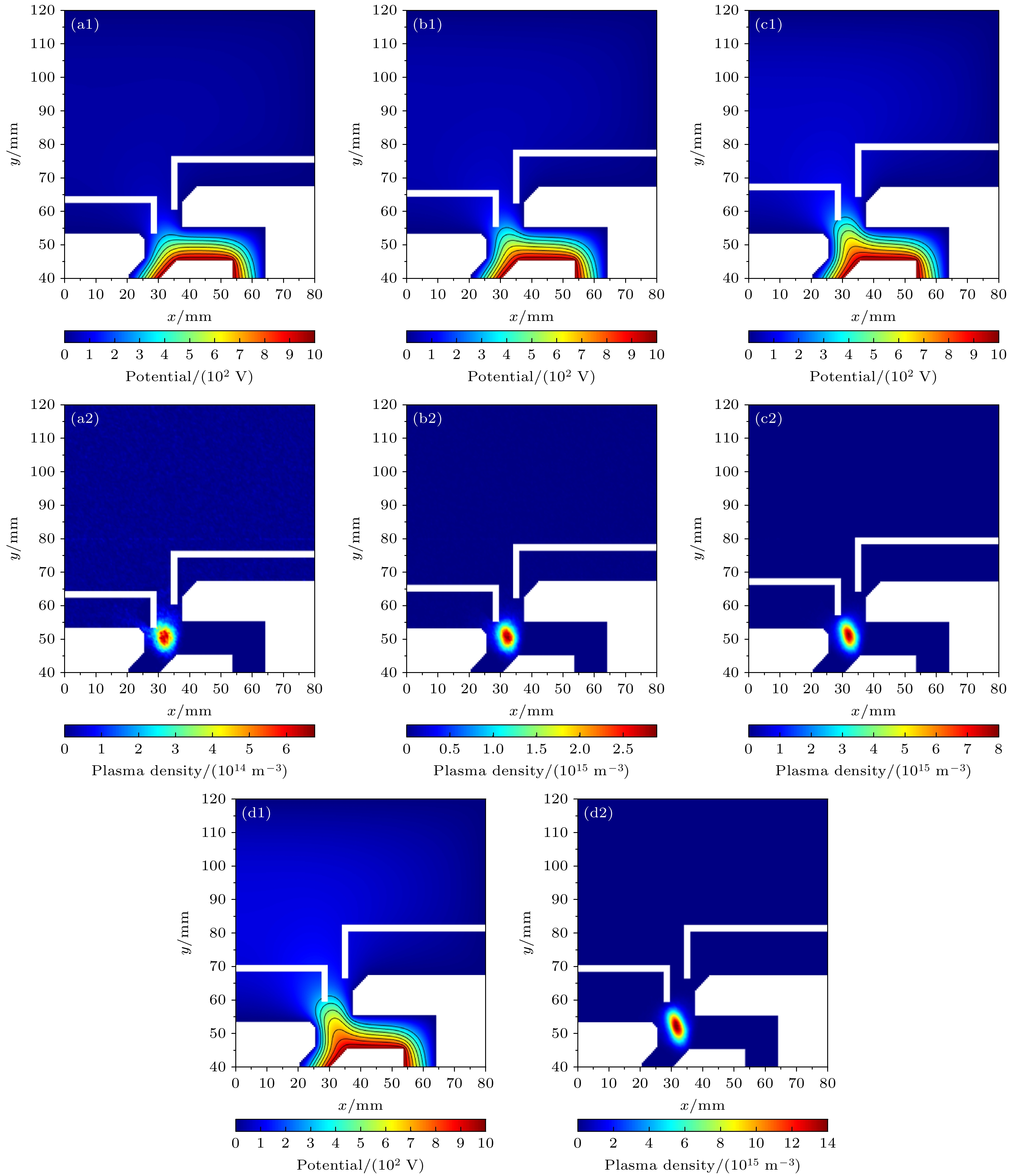

为获得最佳的放电效果, 进一步对内外阴极溅射屏蔽板与阴极间距d进行了优化, 得到d = 7, 9, 11和13 mm时的等离子体放电仿真结果如图4所示, 对应的等离子体放电特征数据如表2所列. 可见, 当d = 7 mm时, 背景电场和等离子体放电区域的压缩程度最高, 此时电势线几乎被完全压缩到阴极外表面以下, 与阳极共轭形成了密集的平行分布; 同时放电区域的面积仅有10.25 mm2且远离阴极, 峰值密度仅为6.79×1014 m–3, 此时等离子体放电刚好达到触发条件[25], 若继续压缩溅射屏蔽板与阴极间距d, 可能导致等离子体放电无法进行, 如图4(a1), (a2)所示. 随着d的增大, 溅射屏蔽板对阴极外表面电场的屏蔽作用减弱, 伴随着其对电场和等离子体放电区域的压缩效果同步减弱. 其中, 内外阴极之间电势线向外突起, 逐渐靠近阴极轮廓并突出至阴极的外表面以上, 此时等离子体密度逐渐上升, 放电区域扩大且中心上移, 逐渐靠近阴极. 当d增大到13 mm时, 背景电场的电势分布已经接近无溅射屏蔽板的阳极层离子源, 如图4(d1), (d2)所示. 综合比较可知, 将d控制在9 mm, 可得到的最佳的放电效果, 此时大部分电势线被压缩至阴极外表面以下, 在等离子体聚集区构造出近乎平行的强电场, 其方向指向离子束流输出方向, 不仅能大幅提高了等离子体的收敛性, 同时还能够保证等离子体放电的稳定进行.

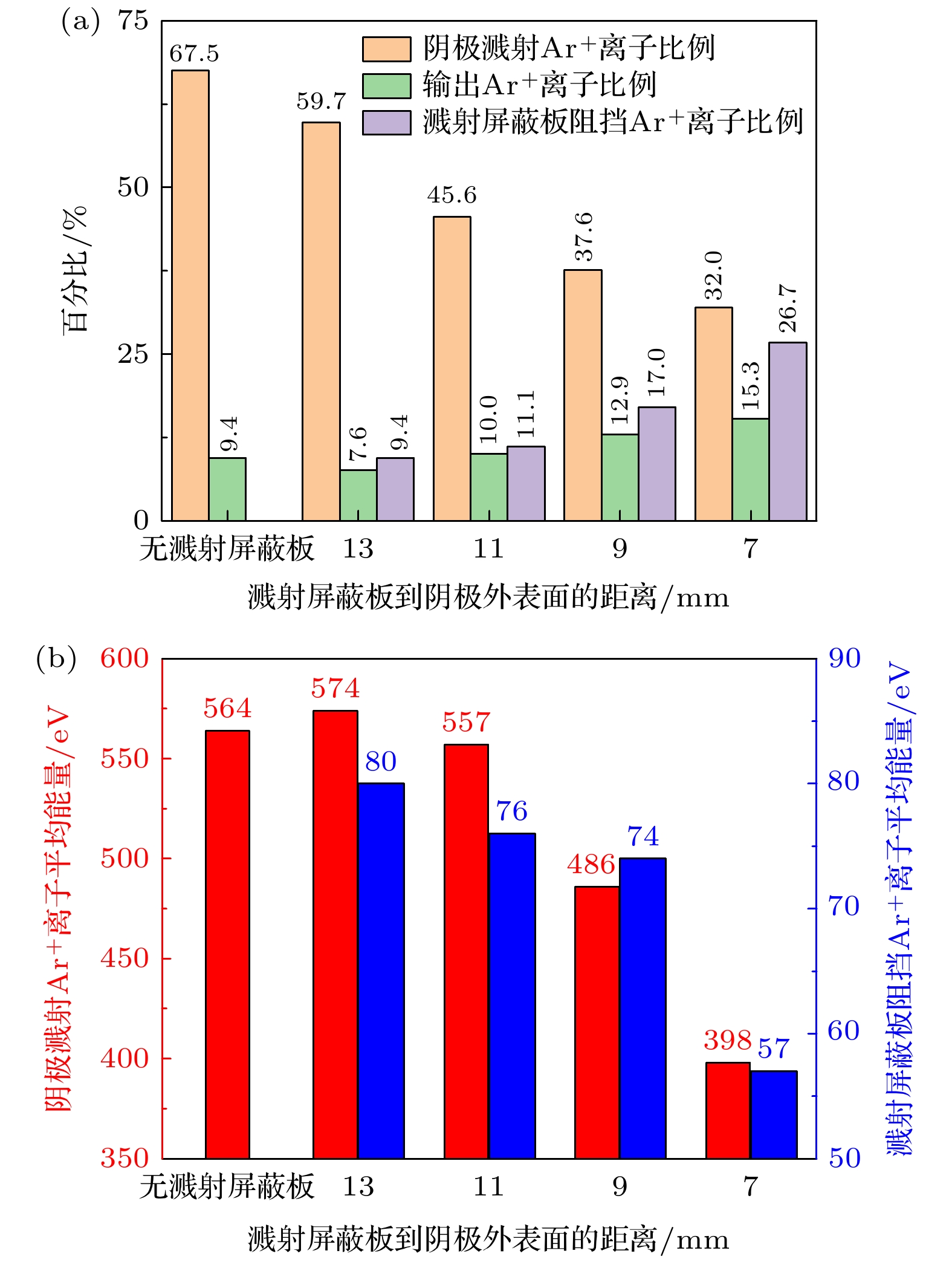

以图3和图4中的等离子体密度分布作为初始值, 电势分布作为背景场, 通过检验粒子MC方法跟踪Ar+离子的运动过程, 得到Ar+离子的运动路径与能量, 如图5所示. 可见, 无溅射屏蔽板时, 阳极层离子源产生的绝大多数Ar+离子在阴极上发生溅射, 比例为67.5%, 而输出Ar+离子比例仅为9.4%, 表明此时阴极对Ar+离子产生了较强的回吸作用, 导致溅射Ar+离子数量远高于输出Ar+离子数量. 相比而言, 溅射屏蔽板的引入使得输出Ar+离子比例明显提升, 同时参与阴极溅射Ar+离子比例降低, 如图5(a)所示. 这主要归结为溅射屏蔽板对等离子体放电的压缩作用, 使得Ar+离子受到的电场力更强, 且方向聚焦指向输出方向, 故Ar+离子的输出增强同时溅射减弱. 此外, 溅射屏蔽板还能起到物理阻挡作用, 切断了Ar+离子向阴极外表面的运动路径, 进而阻止了阴极刻蚀. 通过比较可知, 溅射屏蔽板对Ar+离子输运行为的作用效果在d = 7 mm时最明显, 并随着d的增大而逐渐减弱. 当d = 13 mm时, 阴极溅射Ar+离子和输出Ar+离子均低于未改进的离子源, 比例分别减小了7.8%和1.8%, 共计约9.6%, 这基本等于此时溅射屏蔽板阻挡Ar+离子的比例9.4%, 说明溅射屏蔽板对等离子体放电的压缩效果基本消失, 只剩下物理阻挡作用. 图5(b)展示了参与阴极溅射和溅射屏蔽板阻挡的Ar+离子的平均能量, 可见溅射屏蔽板的引入使得参与阴极溅射Ar+离子能量降低, 降幅随d的增大而减小. 这一方面是溅射屏蔽板对电场的压缩削弱了阴极对Ar+离子的吸引作用; 另一方面是等离子体聚集区远离阴极, 延长了Ar+离子到达阴极表面的路径, 其运动过程中与背景气体碰撞, 导致Ar+离子的能量损失. 当d = 7 mm和9 mm时, 溅射屏蔽板对Ar+离子运动状态的影响效果最明显, 参与溅射的Ar+离子能量明显减小. 相比而言, 溅射屏蔽板阻挡的Ar+离子的能量远低于参与溅射的Ar+离子能量, 平均值仅有50—80 eV, 这是因为溅射屏蔽板所在位置的电势远高于阴极, 且阻隔了电场分布, Ar+离子在电场中的加速不完全.

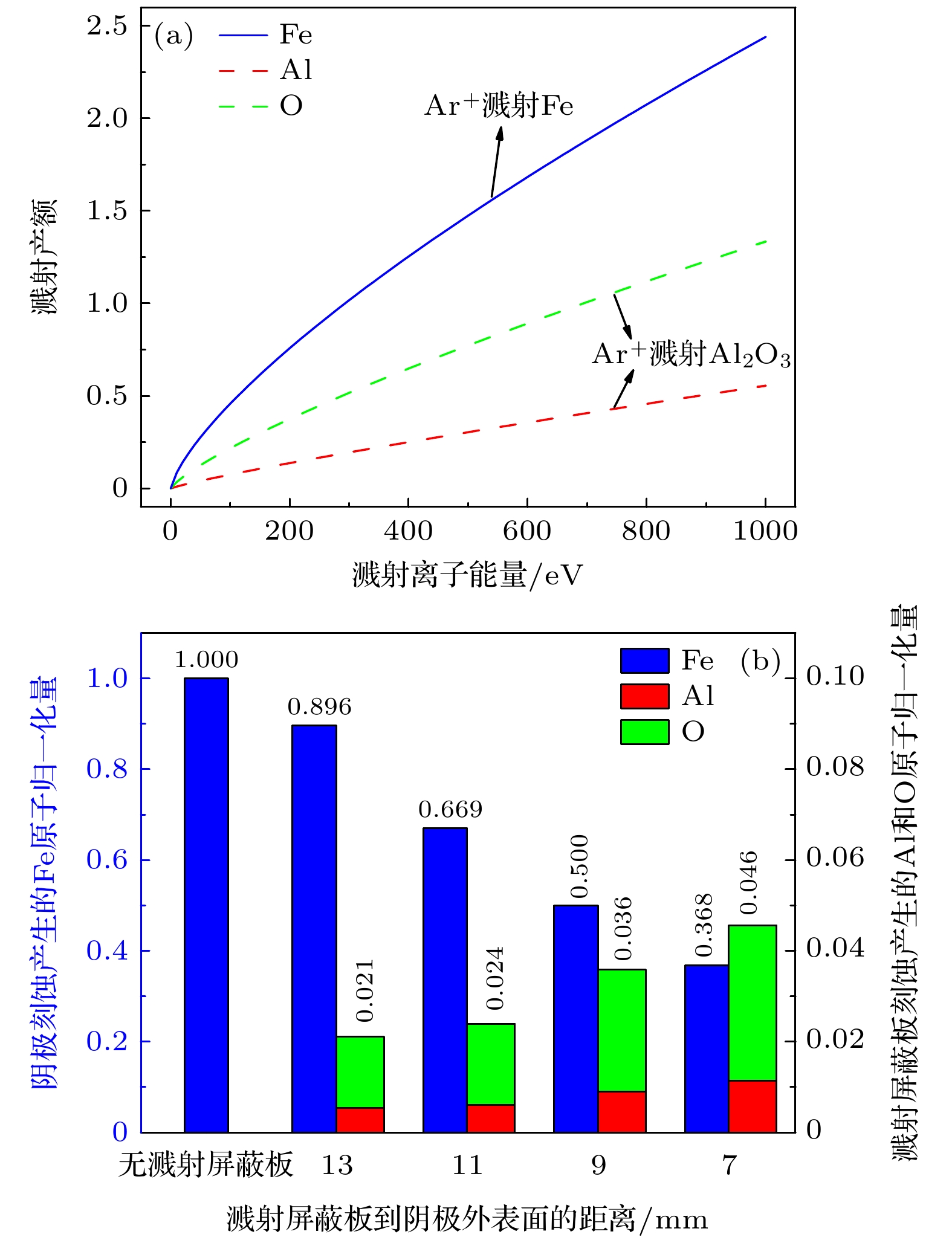

为了进一步分析离子源的刻蚀行为, 利用Trim软件[26]仿真了0—1000 eV的Ar+离子对阴极(Fe)和溅射屏蔽板材料(Al2O3)的溅射过程, 得到Fe, Al和O原子的溅射产额与Ar+离子溅射能量的对应关系, 如图6(a)所示. 可见, 在0—1000 eV范围内, 所有原子的溅射产额随Ar+离子能量的上升而逐渐增大, 但由于氧化铝陶瓷的化学键更强, 当Ar+离子溅射能量相同时, 氧化铝溅射生成Al和O原子的数量要远低于溅射阴极生成Fe原子的数量. 根据图5所示的参与阴极溅射和屏蔽板溅射(即屏蔽板阻挡的)的Ar+离子的比例和平均能量, 可得出阴极和屏蔽板因刻蚀而产生的原子总量, 经归一化处理后如图6(b)所示. 可见, 无溅射屏蔽板的 阳极层离子源因刻蚀而生成的Fe原子总量最多, 溅射屏蔽板的引入大大削弱了Fe原子的释放, 效果随d的减小而增强. 其原因可归结为两个方面: 其一是参与阴极溅射的Ar+离子数量减少, 其二是参与阴极溅射的Ar+离子能量减小导致溅射产额降低. 当d ≤ 9 mm时, Fe原子的总量降低至无溅射屏蔽板离子源的50.0%以下, 表明此时阴极刻蚀行为已得到了明显的缓解. 溅射屏蔽板的刻蚀呈现出相反的趋势, 这是因为随d的减小, 屏蔽板阻挡的Ar+离子比例增大, 导致Ar+离子溅射屏蔽板释放出的Al和O原子量增加. 即便如此, Al和O原子的总量依旧比Fe原子总量低一个量级以上. 由此可见, 与阴极刻蚀行为相比, 溅射屏蔽板的刻蚀行为非常微弱, 该过程引入体系的少量Al和O元素几乎可以忽略不计.

利用检验粒子MC方法跟踪Fe原子的运动过程, 得到Fe原子的输运行为, 用于表征基片的污染情况, 结果如表3所列. 可见对于无溅射屏蔽板的离子源, Fe原子主要包含两个去向: 其中有19.4%的Fe原子随离子束流输出并沉积到基片上, 造成基片污染; 剩余的80.6%则经过与背景气体的多次碰撞后返回阴极. 相比而言, 溅射屏蔽板对Fe原子向外的输出形成了有效的阻挡, 从而能够将Fe原子的输出比例降低两个数量级, 控制在1%以下, 大幅削弱了基片污染. 注意到随着d的增大, 溅射屏蔽板阻挡Fe原子输出的比例上升, 返回阴极的Fe原子比例降低, 这是因为随d的增大, 阴极外表面的溅射强度增强, 导致阴极外表面生成的Fe原子增多, 而这部分Fe原子几乎全部被溅射屏蔽板阻挡.

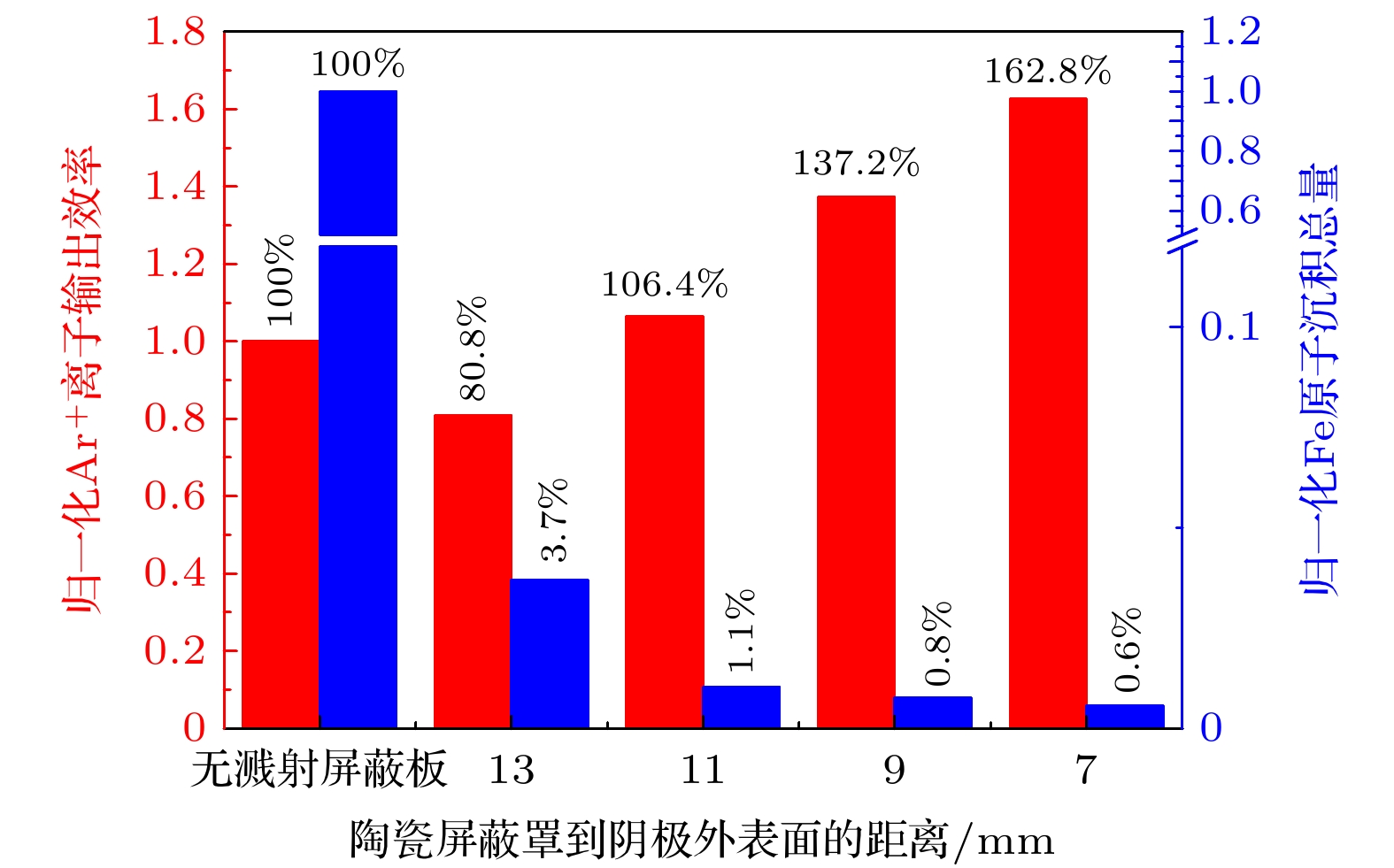

由于离子源的主要作用是提高样品清洗效果和薄膜沉积效率, 其核心指标即离子束流的强度和纯度, 前者具体表现为等离子体束流大小和等离子体离化率(来源于工作气体, 代表性粒子为Ar+离子), 其数值越高越好, 后者具体体现为等离子体杂质(来源于阴阳极溅射, 代表性粒子为Fe原子)比例, 其数值越低越好. 同时, 强度和纯度又是此消彼长的关系, 这为大束流离子源研发带来了很大的难度. 根据本文的仿真结果, 可求出归一化的Ar+离子输出效率和Fe原子沉积总量随溅射屏蔽板与阴极间距d的变化趋势, 如图7所示. 可见, 随d减小, 同时实现了Ar+离子输出增加和Fe原子沉积降低, 考虑到d = 7 mm时等离子体放电难度急剧增加, 因此选择d = 9 mm作为最终的优化结果, 此时Ar+离子输出效率相对原离子源提升37.2%, 同时Fe元素的沉积总量为原离子源的0.8%.

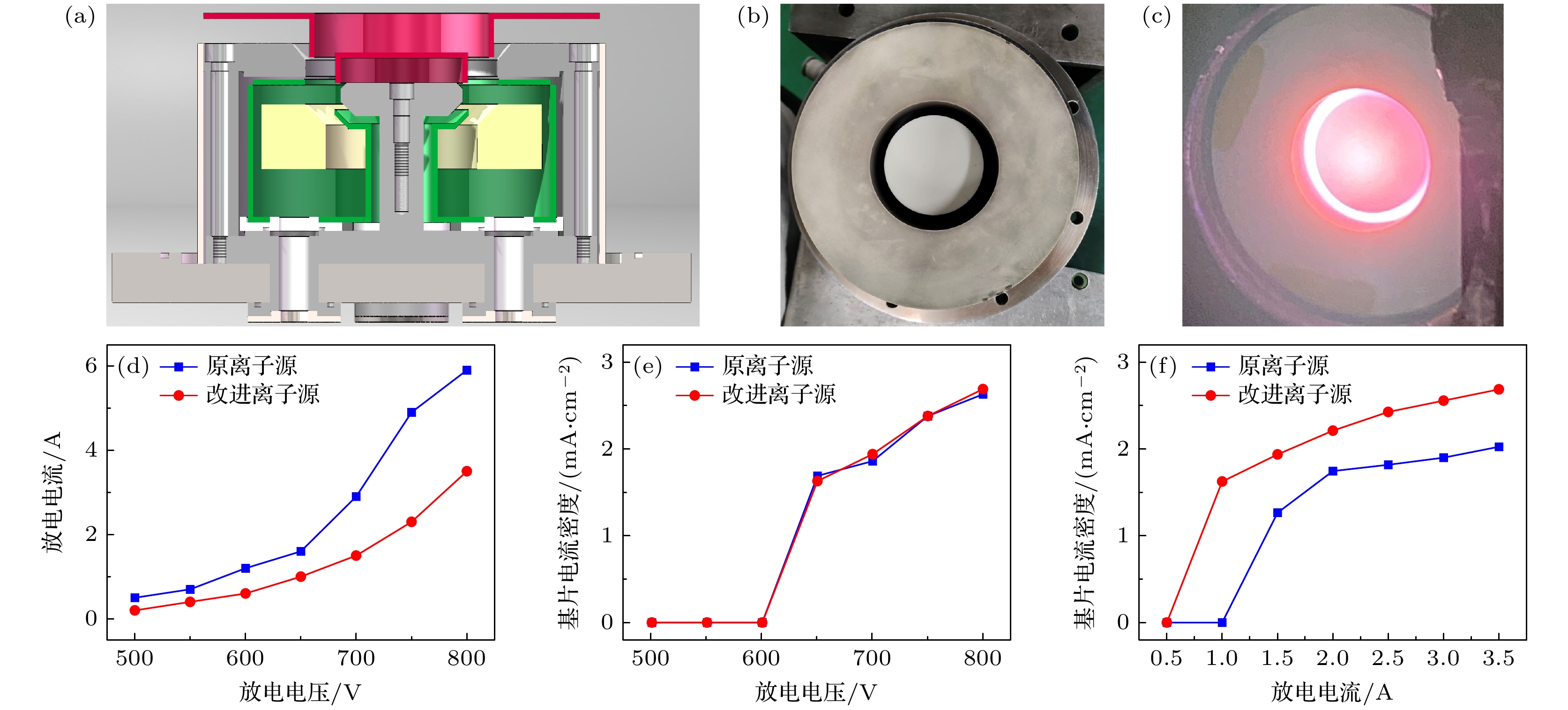

在此基础上, 制造阳极环绕磁屏蔽罩和内外阴极溅射屏蔽板, 并安装在阳极层离子源上, 形成全新的阳极层离子源结构, 如图8(a)所示, 图中红色区域表示溅射屏蔽板, 绿色区域表示磁屏蔽罩. 在此基础上, 根据结构图加工出了改进离子源实物如图8(b)所示, 其放电时呈现出稳定且强烈的辉光状态(如图8(c)所示), 表明磁屏蔽罩和溅射屏蔽板的引入并未影响等离子体放电的进行. 对改进前后的离子源进行恒压放电测试, 得到二者的放电电流和基片收集到的离子电流, 分别如图8(d), (e)所示. 可见, 恒压条件下, 改进离子源的放电电流比原离子源的电流低, 这与仿真结果显示的等离子体密度低是一致的. 然而, 二者具有几乎相同的基片离子电流密度, 表明改进离子源能够产生更高效的离子输出, 可以弥补等离子体放电强度的下降, 即在更低的运行功率下, 具有相似的输出效果. 同样在恒流放电模式下, 改进离子源对应的基片离子电流更大, 基片离子电流相对原离子源实际提高36%(放电电流≥1.5 A), 与理论分析结果基本一致, 如图8(f)所示, 表明其输出离子束流更强, 具有更高的工作效率. 此外, 改进离子源能够稳定输出离子束流所需的放电电流阈值为1.0 A, 比原离子源的阈值(1.5 A)更低, 表明改进离子源的工作窗口得到了进一步拓宽.

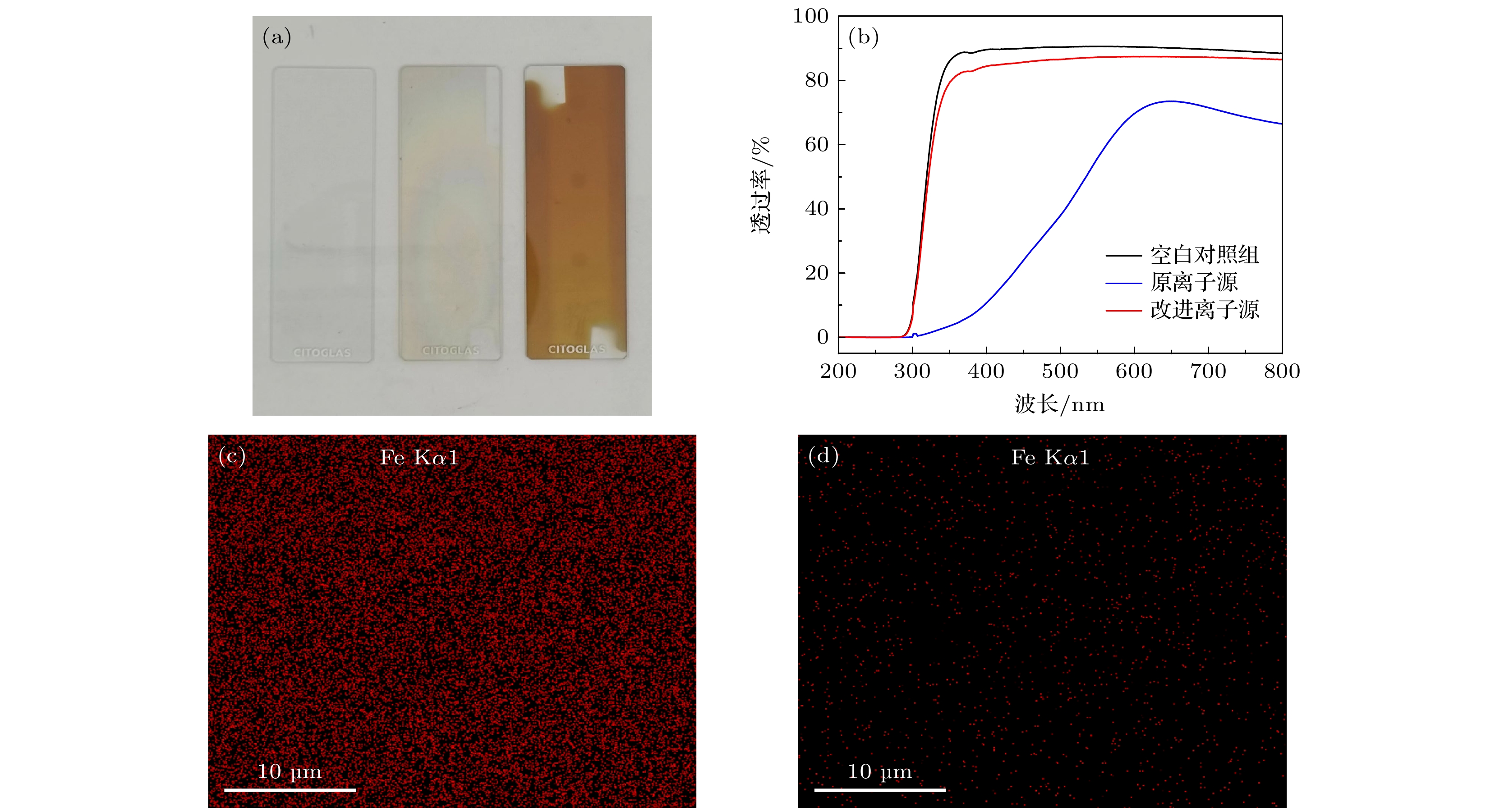

图9(a)所示为3组玻璃基片的实物图, 从左至右分别为空白对照组, 改进离子源清洗的基片以及原离子源清洗的基片. 可见, 原离子源清洗的玻璃基片为深褐色, 基本不透明, 而经过改进离子源清洗的玻璃基片维持透明, 相比空白玻璃基片呈现出极微弱的浅褐色. 3组玻璃基片在对波长为200—800 nm的可见光的透过率如图9(b)所示. 其中, 空白对照组的透过率最高, 在波长增大到300 nm后激增, 并在波长超过340 nm后稳定在90%左右. 相比而言, 改进离子源清洗的玻璃基片的透过率与空白对照组的变化趋势几乎完全相同, 在波长超过340 nm后稳定在87%, 仅比空白对照组低3%, 表明改进离子源清洗的玻璃受到的污染程度较小. 而原离子源清洗的玻璃基片透过率最低, 在波长为300—650 nm的区间内呈现缓慢的上升趋势, 并于λ = 650 nm处达到峰值73.5%, 当波长超过650 nm后, 其透过率又逐渐下降. 由此可见, 原离子源对玻璃基片造成了较为严重的污染. 进一步通过EDS检测了3块玻璃基片上各元素含量, 结果如表4所列. 可见, 改进离子源清洗的玻璃基片的表面组分与空白对照组几乎一致, 表明离子束流没有改变玻璃基片的原始成分; 相比而言, 原离子源清洗的玻璃基片的表面组分中, Na, Mg, Si和Ca的元素含量均呈现出明显的下降, 表明Ar+离子束流在对基片进行清洗的过程中, 伴随大量的Fe元素沉积, 破坏了玻璃基片的原始成分比. 改进前后离子源清洗的基片表面Fe元素的分布分别如图9(c), (d)所示. 可见, 原离子源清洗的基片表面均匀遍布着来自于阴极的Fe元素, 含量为5.08%, 表明此时阴极刻蚀较明显, Fe原子随Ar+离子束流输出, 最终对基片造成污染. 相比而言, 使用改进后的离子源对基片进行清洗后, Fe元素呈零星的点状分布, 含量大幅度降低为0.03%, 与原离子源相比降幅为2个数量级, 含量约为原离子源的0.6%, 这与仿真的预测结果基本吻合. 由此可见, 新型离子源有效抑制了Fe原子的输出, 提高了Ar+离子输出束流的纯度, 基片污染被大幅削弱. 此外, 经过改进后离子源清洗的基片表面也几乎没有检测到Al元素的存在, 这表明溅射屏蔽板并没有产生明显溅射, 不会对基片造成额外污染.

-

针对大束流阳极层离子源的放电不稳定和阴极刻蚀严重的问题, 本文提出阳极环绕磁屏蔽罩和内外阴极溅射屏蔽板的设计方案, 研究了设计结构对离子源电磁场、等离子体的产生与输运的影响规律. 并大幅度降低了阴极刻蚀污染. 主要结论如下: 1)通过阳极环绕磁屏蔽罩, 隔断阴阳极之间的磁感线回路, 消除了大电流放电容易产生的“打火”问题; 2)通过内外阴极溅射屏蔽板设计, 消除了电势在内外阴极外表面的分布, 并将等离子体放电区域压缩至远离阴极、且电场方向平行指向输出方向的中心区域, 不仅大幅度削弱了阴极刻蚀, 减少了基片污染, 而且提高了离子源输出效率, 降低了稳定输出离子束流所需的放电阈值, 拓展了工作窗口; 3)仿真和实验数据表明, 改进后阳极层离子源的离子输出效率相对原离子源实际提高36%, 同时基片上Fe元素含量约为原离子源的0.6%.

大束流阳极层离子源的阴极刻蚀现象及消除措施

Cathode etching phenomenon of high beam-anode ion source and its elimination measures

-

摘要: 阳极层离子源可输出高密度离子束流, 广泛用于等离子体清洗和辅助沉积, 但大束流下内部易发生放电击穿, 且大量离子轰击内外阴极导致明显刻蚀, 易造成样品污染. 本文提出阳极环绕磁屏蔽罩和内外阴极溅射屏蔽板的设计方案, 并仿真研究了其对离子源电磁场和等离子体放电输运的影响. 发现阳极环绕磁屏蔽罩可切断离子源内部阴阳极间的磁场回路, 消除打火条件. 内外阴极溅射屏蔽板选择溅射产额低且绝缘性能好的氧化铝, 既可阻挡离子溅射, 又能屏蔽阴极外表面电场, 使等离子体放电向阳极压缩, 在抑制阴极刻蚀行为的同时提升离子输出效率. 当距离阴极外表面9 mm时, 溅射屏蔽板的作用效果最优, 不仅能获得稳定放电和高效输出, 还可大幅削弱阴极刻蚀行为并减少污染. 实验结果显示: 改进离子源无内部打火, 输出高效且清洁, 相同电流下离子输出效率较原离子源实际提高36%; 玻璃基片在经过1 h清洗后, 表面成分几乎不变, 来自阴极溅射的Fe元素含量仅为0.03%, 比原离子源低2个数量级, 含量约为原离子源的0.6%, 实验结果验证了理论分析.Abstract: High beam-anode layer ion source can produce high-density ions, and has been widely used in plasma cleaning and assisted deposition. However, when increasing the ion-beams, arcing always occurs inside the ion source and serious etching will take place on the cathode, which results in sample pollution especially in long-time cleaning. In this work, two structures are designed, which are magnetic shielding around the anode and sputtering shielding on the top of the inner cathode and outer cathode, respectively. Based on the particle-in-cell/Monte Carlo collision method and test particle Monte Carlo method, the influence of designed structure on the electromagnetic field and the plasma properties of the ion source are studied through self-established simulation technique. The results show that the magnetic shielding around the anode cuts off the magnetic induction line between the cathode and anode, eliminating the arcing condition in the ion source. The sputtering shielding for the cathode uses alumina ceramic because of its extremely low sputtering yield and high insulation performance. Therefore, the sputtering shields can not only resist the ion sputtering, but also shield the electric field on the outer surface of the cathode. As a result, the plasma discharge region is compressed towards the anode and away from the cathode simultaneously, which provides a stronger electric field force directing to the output region for Ar+ ions, and also results in a suppressed cathode etching behavior but an improved Ar+ ion output efficiency. The optimized calculation shows that the best distance from the sputtering shield to the cathode surface is 9 mm. The discharge experiments reveal that the modified ion source can eliminate the inside arcing and provide a clean and strong ion beam with a high efficiency. At the same discharge current, the output efficiency of the modified ion source is 36% higher than that of the original ion source. When used in the plasma cleaning, the glass substrate remains transparent and keeps the original element composition ratio unchanged. The detected Fe content, coming from the cathode sputtering, is only 0.03% after the one-hour plasma cleaning, which is 2 orders of magnitude smaller than that cleaned by the original ion source. The Fe content of the modified ion source is about 0.6% of the original ion source, which is in good agreement with the result of simulation optimization.

-

-

图 4 不同溅射屏蔽板与内外阴极间距的阳极层离子源的电势与等离子体密度分布 (a) d = 7 mm; (b) d = 9 mm; (c) d = 11 mm; (d) d = 13 mm

Figure 4. Distribution of potential and plasma density of anode-layer ion source with different distance between the sputtering shield and the cathode: (a) d = 7 mm; (b) d = 9 mm; (c) d = 11 mm; (d) d = 13 mm.

图 6 (a) Ar+离子对阴极材料(Fe)和屏蔽板材料(Al2O3)的溅射产额; (b) 相同条件下阴极和溅射屏蔽板刻蚀产生的Fe, Al和O原子含量(归一化)

Figure 6. (a) Sputtering yield of Ar+ ion to the cathode material (Fe) and shield material (Al2O3); (b) the normalized atomic content of Fe, Al, and O generated by the cathode and sputtering shields under the same conditions

图 8 改进阳极层离子源的(a)结构图、(b)实物图和(c)辉光图; 改进前后离子源在恒压放电条件的(d)放电电流和(e)基片电流密度; 改进前后离子源在恒流放电条件下的(f)基片电流密度

Figure 8. (a) Structural diagram, (b) the physical picture and (c) the glow picture of the modified anode-layer ion source; (d) the discharge current and (e) the substrate current density of the original and the modified ion source under the constant discharge voltage; (f) the substrate current density of the original and the modified ion source under the constant discharge current.

图 9 空白玻璃基片和经改进前后离子源清洗1 h的玻璃基片的(a)实物图和(b)透过率; (c)原离子源与(d) 改进离子源清洗的玻璃基片表面Fe元素分布的EDS检测结果

Figure 9. (a) physical pictures and (b) transmission of blank glass substrates and glass substrates after cleaning by the original and modified ion sources for 1 h; EDS detection results of Fe element distribution on glass substrate surface after cleaning by (c) the original ion source and the (d) modified ion source.

序

号反应方程式 反应速率系数 kr/(m3⋅s–1) 反应能量

阈值/eV反应类型 1 e + Ar → Ar + e $ 2.336 \times {10^{ - 14}}{T_{\text{e}}}^{1.609} \exp [ {0.0618{{( {\ln {T_{\text{e}}}} )}^2} - 0.1171{{ ( {\ln {T_{\text{e}}}} )}^3}} ] $

— 弹性碰撞 2 e + Ar → Ar+ + 2e $ 2.34 \times {10^{ - 14}}{T_{\text{e}}}^{0.59} \exp \left( { - 17.44/{T_{\text{e}}}} \right) $

15.76 电离碰撞 3 e + Ar → Arm + e $ 2.5 \times {10^{ - 15}}{T_{\text{e}}}^{0.74} \exp \left( { - 11.56/{T_{\text{e}}}} \right) $

11.56 激发碰撞 4 e + Arm → Ar+ + 2e $ 6.8 \times {10^{ - 15}}{T_{\text{e}}}^{0.67} \exp \left( { - 4.2/{T_{\text{e}}}} \right) $

4.2 激发态电离 5 e + Arm → Ar + e $ 4.3 \times {10^{ - 16}}{T_{\text{e}}}^{0.74} $

–11.56 退激发碰撞 6 Ar+ + Ar → Ar+ + Ar 硬球碰撞 — 弹性碰撞 7 Ar+ + Ar → Ar + Ar+ 硬球碰撞 — 电荷交换 表 2 等离子体放电特征分析

Table 2. Analysis of plasma discharge properties.

d/mm 峰值密度/m–3 峰值位置

坐标/mm放电面

积/mm2无溅射屏蔽板 1.68×1016 (31.5, 52.5) 170.25 7 6.79×1014 (31.0, 50.5) 10.25 9 2.89×1015 (32.0, 51.0) 66.00 11 8.27×1015 (32.0, 52.0) 115.00 13 1.42×1016 (31.5, 52.5) 153.75 表 3 检验Fe原子MC模型仿真结果

Table 3. Simulation results of the Test Fe atom MC model.

d/mm 输出的Fe

原子比例/%溅射屏蔽板阻挡

Fe原子比例/%返回阴极的Fe

原子比例/%无溅射

屏蔽板19.4 — 80.6 7 0.3 21.1 78.6 9 0.3 24.5 75.2 11 0.3 25.8 73.9 13 0.8 27.3 71.9 表 4 EDS检测结果

Table 4. EDS detection results.

原子百

分比/%空白玻璃

基片原离子源清洗的

玻璃基片改进离子源清洗的

玻璃基片C 12.61 12.83 10.93 O 55.27 57.33 56.73 Na 7.23 4.57 7.23 Mg 1.91 1.41 1.97 Si 20.51 16.69 20.90 Ca 2.46 2.10 2.22 Fe 0 5.08 0.03 -

[1] Harper J M E, Cuomo J J, Kaufman H R 1982 J. Vac. Sci. Technol. A 21 737 doi: 10.1116/1.571820 [2] 赵杰, 唐德礼, 程昌明, 耿少飞 2009 核聚变与等离子体物理 29 5 doi: 10.3969/j.issn.0254-6086.2009.01.019 Zhao J, Tang D L, Cheng C M, Geng S F 2009 Nucl. Fusion. Plasma. Phys. 29 5 doi: 10.3969/j.issn.0254-6086.2009.01.019 [3] Lackner J M, Waldhauser W, Schwarz M, Mahoney L, Major B, 2008 Vacuum. 83 302 doi: 10.1016/j.vacuum.2008.06.006 [4] Lee S, Kim D G 2015 Appl. Sci. Converg. Tec. 24 162 doi: 10.5757/ASCT.2015.24.5.162 [5] Dudnikov V 2012 Rev. Sci. Instrum. 83 02A713 doi: 10.1063/1.3672115 [6] Chen L, Cui S H, Tang W, Zhou L, Li T J, Liu L L, An X K, Wu Z C, Ma Z Y, Lin H, Tian X B, Ricky K Y Fu, Paul K Chu, Wu Z Z 2020 Plasma Sources Sci. Technol. 29 025016 doi: 10.1088/1361-6595/ab681c [7] 郭杏元, 曹永盛, 马金鹏 2021 中国专利 CN112575306A Guo X Y, Cao Y S, Ma J P 2021 China Patent CN112575306A [8] 汪礼胜, 唐德礼, 程昌明 2006 核聚变与等离子体物理 26 54 doi: 10.3969/j.issn.0254-6086.2006.01.011 Wang L S, Tang D L, Cheng C M 2006 Nucl. Fusion. Plasma. Phys. 26 54 doi: 10.3969/j.issn.0254-6086.2006.01.011 [9] 郑军, 周晖, 赵栋才 2019 中国专利 CN108914091B Zheng J, Zhou H, Zhao D C 2019 China Patent CN108914091B [10] 王鸣, 陈刚 2020 中国专利 CN109536906A Wang M, Chen G 2020 China Patent CN109536906A [11] Brenning N, Gudmundsson J T, Raadu M A, Petty T J, Minea T, Lundin D 2017 Plasma Sources Sci. Technol. 26 125003 doi: 10.1088/1361-6595/aa959b [12] Jiang Y W, Tang H B, Ren J X, Li M, Cao J B 2018 J. Phys. D: Appl. Phys. 51 035201 doi: 10.1088/1361-6463/aa9e3e [13] Yu D R, Zhang F K, Liu H, Li H, Yan G J, Liu J Y 2008 Phys. Plasmas 15 104501 doi: 10.1063/1.2988766 [14] Birdsall C K 1991 IEEE Trans. Plasma Sci. 19 65 doi: 10.1109/27.106800 [15] 李体军, 崔岁寒, 刘亮亮, 李晓渊, 吴忠灿, 马正永, 傅劲裕, 田修波, 朱剑豪, 吴忠振 2021 物理学报 70 045202 doi: 10.7498/aps.70.20201540 Li T J, Cui S H, Liu L L, Li X Y, Wu Z C, Ma Z Y, Fu R K Y, Tian X B, Chu P K, Wu Z Z 2021 Acta Phys. Sin. 70 045202 doi: 10.7498/aps.70.20201540 [16] Lennon M A, Bell K L, Gilbody H B, Hughes J G, Kingston A E, Murray M J, Smith F J 1988 J. Phys. Chem. Ref. Data 17 1285 doi: 10.1063/1.555809 [17] Cui S H, Chen Q H, Guo Y X, Chen L, Jin Z, Li X T, Yang C, Wu Z C, Su X Y, Ma Z Y, Fu R K Y, Tian X B, Chu P K Chu, Wu Z Z 2022 J. Phys. D. Appl. Phys. 55 325203 doi: 10.1088/1361-6463/ac717b [18] Bultinck E, Kolev I, Bogaerts A, Depla D 2008 J. Appl. Phys. 103 013309 doi: 10.1063/1.2828155 [19] Cui S H, Wu Z Z, Lin H, Xiao S, Zheng B C, Liu L L, An X K, Fu R K Y, Tian X B, Tan W C, Chu P K 2019 J. Appl. Phys. 125 063302 doi: 10.1063/1.5048554 [20] Bogaerts A, Bultinck E, Kolev I, Schwaederle L, Van A K, Buyle G, Depla D 2009 J. Phys. D: Appl. Phys. 42 194018 doi: 10.1088/0022-3727/42/19/194018 [21] 崔岁寒, 郭宇翔, 陈秋皓, 金正, 杨超, 吴忠灿, 苏雄宇, 马正永, 田修波, 吴忠振 2022 物理学报 71 055203 doi: 10.7498/aps.71.20211781 Cui S H, Guo Y X, Chen Q H, Jin Z, Yang C, Wu Z C, Su X Y, Ma Z Y, Tian X B, Wu Z Z 2022 Acta Phys. Sin. 71 055203 doi: 10.7498/aps.71.20211781 [22] Samuelsson M, Lundin D, Jensen J, Raadu M A, Gudmundsson J T, Helmersson U 2010 Surf. Coat. Tech. 205 591 doi: 10.1016/j.surfcoat.2010.07.041 [23] 崔岁寒, 吴忠振, 肖舒, 陈磊, 李体军, 刘亮亮, 傅劲裕, 田修波, 朱剑豪, 谭文长 2019 物理学报 68 195204 doi: 10.7498/aps.68.20190583 Cui S H, Wu Z Z, Xiao S, Chen S, Li T J, Liu L L, Fu R K Y, Tian X B, Chu P K, Tan W C 2019 Acta Phys. Sin. 68 195204 doi: 10.7498/aps.68.20190583 [24] Park D H, Kim J H, Ermakov Y 2008 Rev. Sci. Instrum. 79 02B312 doi: 10.1063/1.2821507 [25] Gui B H, Yang L, Zhou H, Luo S L, Xu J, Ma Z J, Zhang Y S 2022 Vacuum 200 111065 doi: 10.1016/j.vacuum.2022.111065 [26] Ziegler J F, Ziegler M D, Biersack J P 2010 Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. B 268 1818 doi: 10.1016/j.nimb.2010.02.091 -

首页

首页 登录

登录 注册

注册

下载:

下载: