-

根据航运业中相关数据统计: 在能源与动力一定的情况下, 若摩擦阻力减小10%, 航行器的航程和巡航速度将同时增大约3.57%[1], 因此减小固-液界面摩擦阻力具有广泛的应用前景和重要意义. 主动气膜减阻技术凭借卓越的技术可行性、显著的经济性和优异的环境友好性, 正成为水下航行器减阻降耗的创新方向. 根据能量输入需求和控制方式, 固-液界面减阻技术可分为主动与被动两类[2]. 主动减阻依赖外部能量输入, 如气膜减阻[3]、壁面运动/形变[4]及加热/冷却[5]; 被动减阻则无需额外能量, 包括柔顺壁面[6]和超疏水涂层[7,8]等方法. 由于涉水航行器工作环境恶劣, 海洋生物寄生和腐蚀等问题使被动减阻技术难以有效应用. 在主动减阻技术领域, 相较于其他减阻方法因高成本及潜在环境负面影响而难以大规模应用, 主动气膜减阻技术采用结构简单的附加装置, 仅需利用廉价且对环境无污染的压缩空气或燃烧废气, 即可有效降低流体阻力. 因此, 研究主动气膜减阻技术在水下航行器、航空航天、高速列车等领域具有重要意义和科学价值.

主动气膜减阻是指将气体注入固-液边界层而使壁面摩擦阻力降低的主动边界层控制技术. 根据气液相界面的差异, 可以将主动减阻分为气泡减阻、空泡减阻和气层减阻等类型[9]. 通过电解在船体表面产生氢气, 首次证明了气体的产生可以减小近壁面流体密度从而减小黏性阻力[10]. 然而电解产生气泡需要耗费大量电能, 促使人们寻求主动注入气体的方法来减小阻力. 例如利用船只前进时在船体侧上方产生的低压区将空气驱入水中同时可以产生小气泡, 这极大地减小了船舶行驶过程中的阻力并实现了节能5%—15%[11]. 其中, 气泡流通过增大湍流边界层厚度并降低其速度, 从而改变其结构. 该变化促使典型湍流边界层转变为新的气泡流边界层, 其厚度基本保持稳定, 并有效抑制湍流, 提高减阻效果[12]; 另外, 不同的气泡分布形式会影响减阻效果, 其中微气泡减阻主要依赖于降低流体有效黏度和法向速度梯度, 而气层减阻则通过减少润湿表面积来实现更高的减阻率[13]. 不仅如此, 重复气泡注入相较于传统的连续气泡注入能显著提升减阻效果, 并增强减阻效应的下游持久性[14]. 近年来, 实验与数值模拟研究不断深化, 揭示了气泡尺寸、气体注入速率和流速等关键因素对减阻性能的影响[15]. 然而, 宏观尺度的实验研究难以解析微观尺度下气泡与壁面相互作用的本质机理, 限制了对减阻机制的深入理解. MD模拟能够在原子或分子尺度上揭示气泡在液相中的动力学行为, 解析气液界面的微观结构演变[16]. 此外, MD模拟还可用于研究不同表面润湿性、气泡形态及剪切流条件下的界面动力学特性[17], 为优化气泡减阻技术提供精细化的理论支撑.

此前, 团队通过分子动力学(MD)模拟研究了气-液两相 Couette 流在平行壁板纳米通道内的流动特性和气泡边界减阻特性, 其核心原理是通过表面粗糙度实现被动减阻[18]. 相比之下, 本文创新性地采用主动通入气体的方法, 以取代原有的被动捕获水中气体的方式, 这不仅可以显著提升减阻稳定性, 同时大幅降低对应用环境的限制要求. 具体是通过构建纳米通道边界通入气体的Couette流剪切模型, 探究表面润湿性、剪切速度和气体通入量对近壁面处气体形态的影响规律及气膜形成的条件. 阐明不同条件下纳米通道内气泡/气膜的分子动力学行为及其对边界滑移减阻的作用机理, 揭示主动气膜减阻的物理本质, 为水下航行器主动气膜减阻技术的优化设计提供理论依据和科学指导.

-

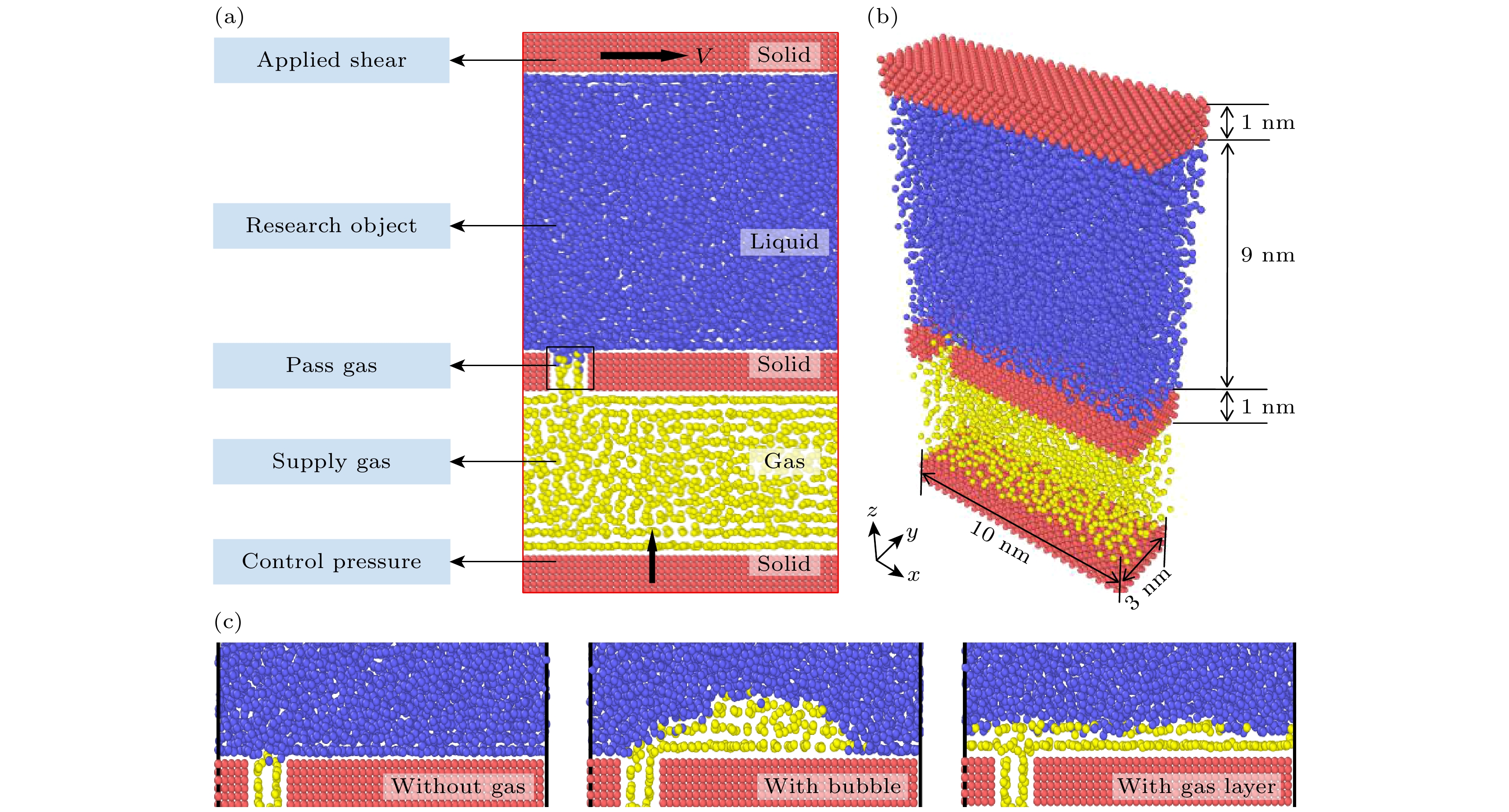

船舶行驶中底部与水的相对运动形成类似 Couette 流的流动状态[18]. 为研究固-液界面滑移速度及摩擦阻力的变化规律, 并进一步分析边界处通入气体后的减阻效果, 构建如图1所示的 Couette 流剪切分子动力学模型. 该模型由固体原子(红色)、液体原子(蓝色)和气体原子(黄色)组成, 其中固体原子构成3个平行板, 自上而下分别为驱动板、固定板和压力板(下同).

固体壁面采用面心立方(FCC)晶格结构, 晶格常数a = 0.4 nm. 纳米通道的尺寸为11 nm×5 nm×9 nm, 其中固定板与驱动板的厚度均为1 nm. 将驱动板、固定板及压力板均设为刚体. 模型在 x 和 y 方向设置为周期性边界条件. 驱动板设置为完全亲水表面, 使驱动板表面与流体边界可被视为无滑移边界条件[19], 并以恒定速度沿 x 轴正方向运动, 而固定板保持静止. 液体在两块平行板之间的纳米通道中形成 Couette 流. 此外, 在压力板上施加1 bar (1 bar = 105 Pa)的力, 方向沿 z 轴正方向, 以确保系统内总压力保持恒定.

系统温度设置为 300 K, 通过势函数相互作用参数设置使得系统内两种流体原子分别呈液态和气态. 体系中的固、液、气三相均由原子构成, 原子间相互作用采用Lennard-Jones (L-J)势函数描述[20], 截断半径设为1.7 nm. 各相间相互作用势能参数参考已有气泡成核分子动力学研究[21], 具体参数值见表1.

本文采用刘汉伦等[19]分区拟合方法计算纳米孔隙内混合气体流动的边界滑移速度. 液相剪切应力通过公式

$ {\tau }_{xz}={F}_{x}/A $ 计算, 其中 Fx 表示固-液界面相互作用的切向力(摩擦阻力), A 为单侧固体壁面的面积. 根据牛顿黏性定律$ {\tau }_{xz}=\mu \times \text{d}u/\text{d}y $ , 其中μ为液体的动力黏度; du/dy 为液体垂直于流动方向的速度梯度, 该值在 Couette 流中该参数为定值. 因此, 牛顿黏性定律可表示为$ {\tau _{xz}} = f{v_{\text{s}}} $ , 其中 f 为壁面摩擦阻力系数, f 越大则说明液体在边界处受到的阻力越大;${v_{\text{s}}}$ 为边界滑移速度, 可通过拟合液体原子速度分布曲线获得.模拟采用 LAMMPS 软件进行, 时间步长为2 fs, 使用 Velocity-Verlet 积分算法更新原子路径. 由于 x 方向存在速度影响, 仅在 y 和 z 方向采用 Langevin 热浴法控制温度[22]. 模拟过程中每0.2 ns 进行一次数据统计平均, 模拟总时长为11 ns, 具体步骤如下: 首先在NVT系综下弛豫1 ns使系统趋于稳定; 随后对驱动板施加10—50 m/s 的恒定速度, 4 ns后液体形成稳定的Couette流; 通过在固定板上开孔降低通道内液体压力, 使气体原子进入通道(0.1 ns); 最后进行6 ns 的模拟并输出数据. 计算结果均通过OVITO软件进行可视化处理[23].

-

表面润湿性受多种因素影响, 包括液体表面张力、环境条件、液体性质以及固体表面形貌等[24,25]. 调控这些因素可以实现对表面润湿性的精确控制以满足不同应用需求. 现有关于表面润湿性对界面摩擦阻力影响机制的研究主要为两个方面: 一是在气液两相流中, 气体对近壁面流体的扰动及流场的影响[26]; 二是单相流条件下, 固体表面微观结构及其润湿特性对固-液界面滑移减阻特性的调控[27]. 然而, 在主动减阻过程中, 表面润湿性对边界通入的气体形态、气膜形成条件以及气膜形成后滑移减阻特性的影响仍缺乏系统性的研究. 针对这一问题, 本文通过调节势函数中固-气相互作用的势阱深度Ԑsg来体现表面润湿特性的差异. 在L-J势函数的基础上, 引入调节系数k, 其中k值的增大表示固体表面疏水性的增强. 为说明k与润湿性的定量关系, 本文使用相同的势函数建立了固体表面润湿模型. 结论如下: 当k≤0.3时, 液体在固体表面的润湿角θ为0°, 液体完全铺展; 当0.4≤k≤0.5时, 润湿角θ < 90°, 液体易润湿固体; 当k = 0.6时, 润湿角θ为90°, 固体介于疏水和亲水之间. 当0.6 < k < 1.1时, 润湿角θ > 90°, 液体不易润湿固体; 当k≥1.2时, 润湿角θ为180°, 液体完全不铺展, 该情况为理想情况下的超疏水表面.

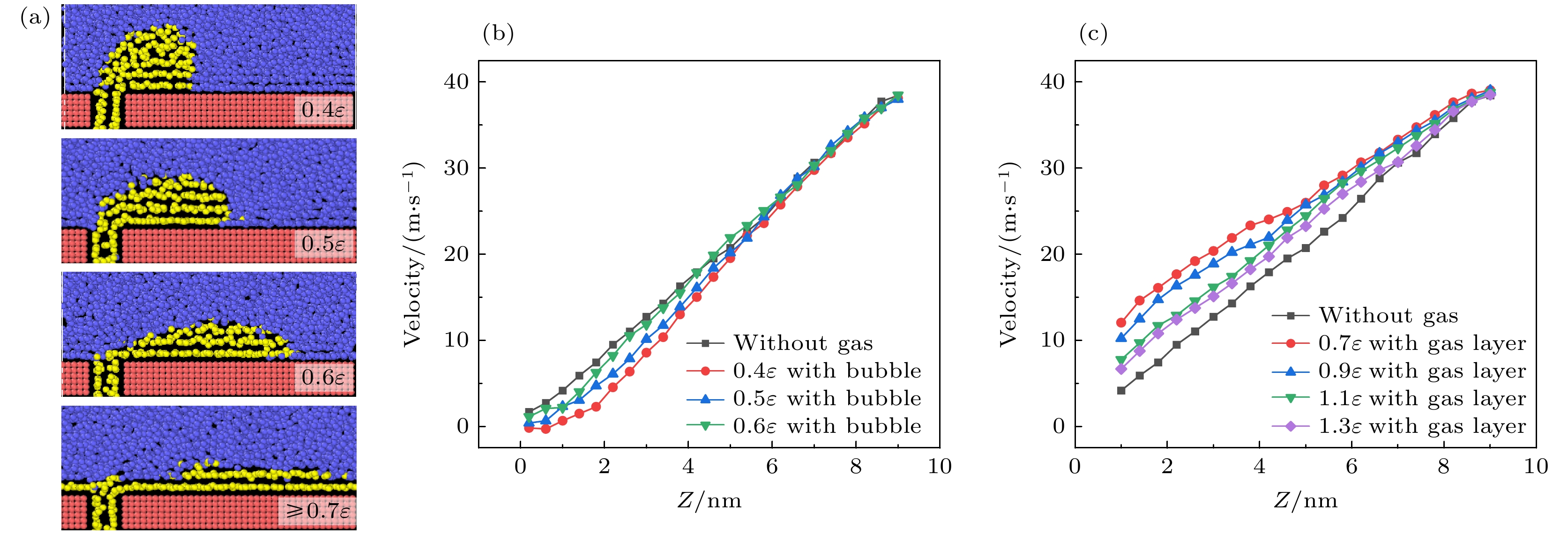

在恒定气体通入量和40 m/s剪切速度条件下, 不同固-气相互作用强度下的气体状态如图2(a)所示. 当固-气相互作用强度较弱(k = 0.4—0.6)时, 气体以离散气泡的形式吸附在固-液界面处. 随着固-气相互作用强度增强, 可观察到气泡横向尺寸增大, 同时气体接触角相应减小. 通过分析气泡存在时液体原子速度分布发现, 相较于无气体状态, 气泡对液体原子速度的影响主要集中在于近壁面区域(Z < 6 nm) (图2(b)). 对速度分布曲线线性拟合可得到剪切应变率, 实验结果表明, 随着固-气相互作用强度的增强, 液体剪切应变率呈现递减趋势, 但其值始终高于没有气体通入时的剪切应变率. 这一现象表明固-液界面处吸附的气泡会阻碍近壁面液体流动, 且阻碍作用随壁面疏水性的增强而减弱.

当调节系数k ≥ 0.7时, 气泡完全铺展并形成连续气膜(图2(a)). 液体原子沿通道宽度方向的速度轮廓如图2(c)所示, 随着固-气作用强度的增大, 液体剪切应变率减小. 气膜存在时的剪切应变率始终低于无气体状态下的对应值, 这一结果表明气膜对近壁面液体原子流动具有显著的促进作用.

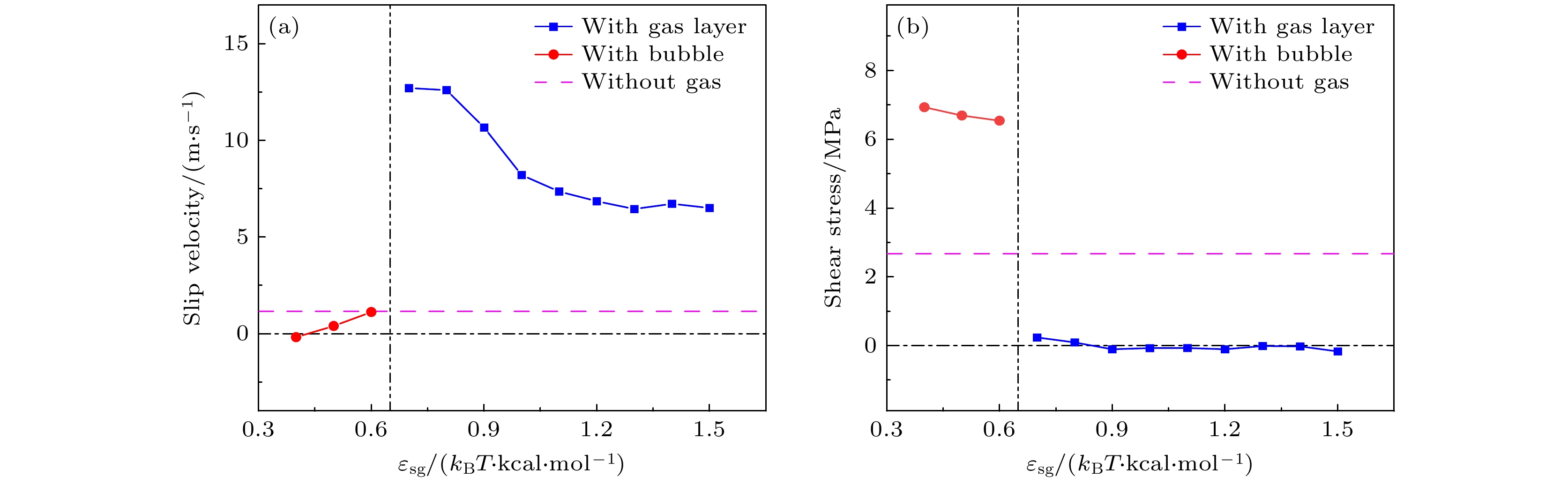

为进一步探究表面润湿度对通气后边界减阻特性的影响机制, 拟合不同固-气相互作用强度下的边界滑移速度. 如图3(a)所示. 当系数 k ≤ 0.6时, 边界滑移速度显著低于无气体通入时的基准值, 且随着固-气耦合强度的增加呈现缓慢上升趋势, 这一现象可归因于气泡相对位置保持不变及其接触角的减小. 当k ≥ 0.7时, 气体在界面处形成连续气膜, 导致滑移速度发生显著跃迁. 边界滑移速度随着固-气耦合强度的增大而下降, 并在达到一定阈值(6 m/s)后趋于稳定. 这一变化规律与气膜形成后剪切应力的大幅降低相对应(图3(b)), 此时剪切应力接近于零且显著低于无气体通入时的基准值, 同时固-气作用强度的变化对剪切应力的影响趋于弱化.

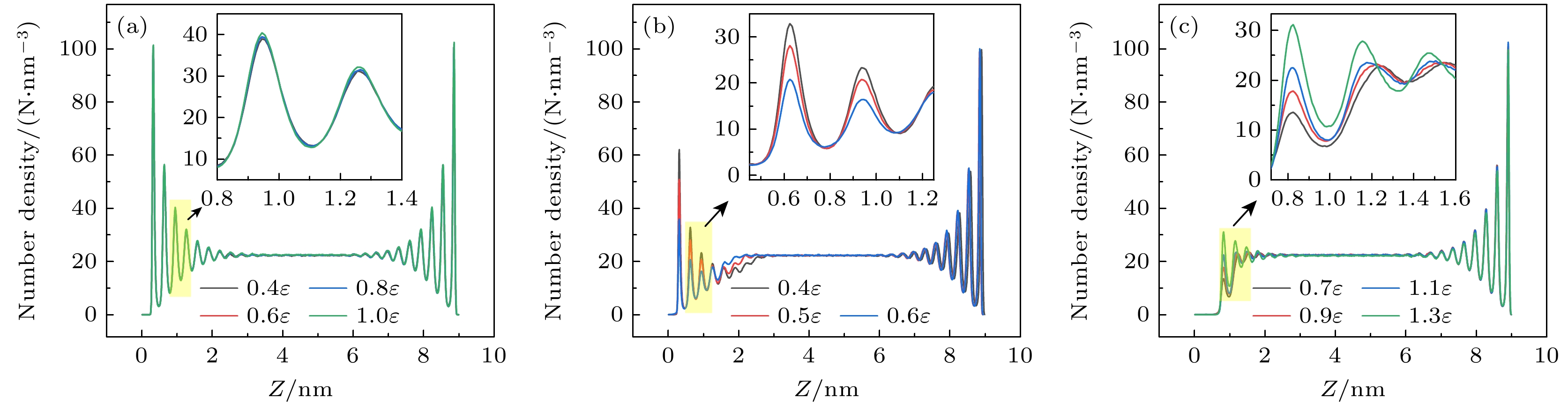

不同固-气相互作用强度下的密度分布图如图4所示. 液体原子密度分布在近壁面处出现较大振荡, 这是由于平行板壁面与液体原子有相互作用. 在未通入气体条件下, 不同固-气相互作用强度对应的密度分布曲线基本重合(图4(a)), 表明固体表面润湿性的改变未对液体原子密度分布产生影响. 当气体以气泡形式存在时, 随着固-气作用强度增大, 固-液直接接触的面积比例减小, 近壁面处液体原子密度振荡幅值减小(图4(b)). 当气体以气膜形式存在时, 近壁面处液体原子密度振荡整体减小(图4(c)). 这是由于气膜的存在改变了液体的平均密度和黏度特性使近壁面处液体的流动性增强, 同时减少了固体表面与液体分子之间的直接接触, 进而影响了固-液界面间的动量传递过程[28].

-

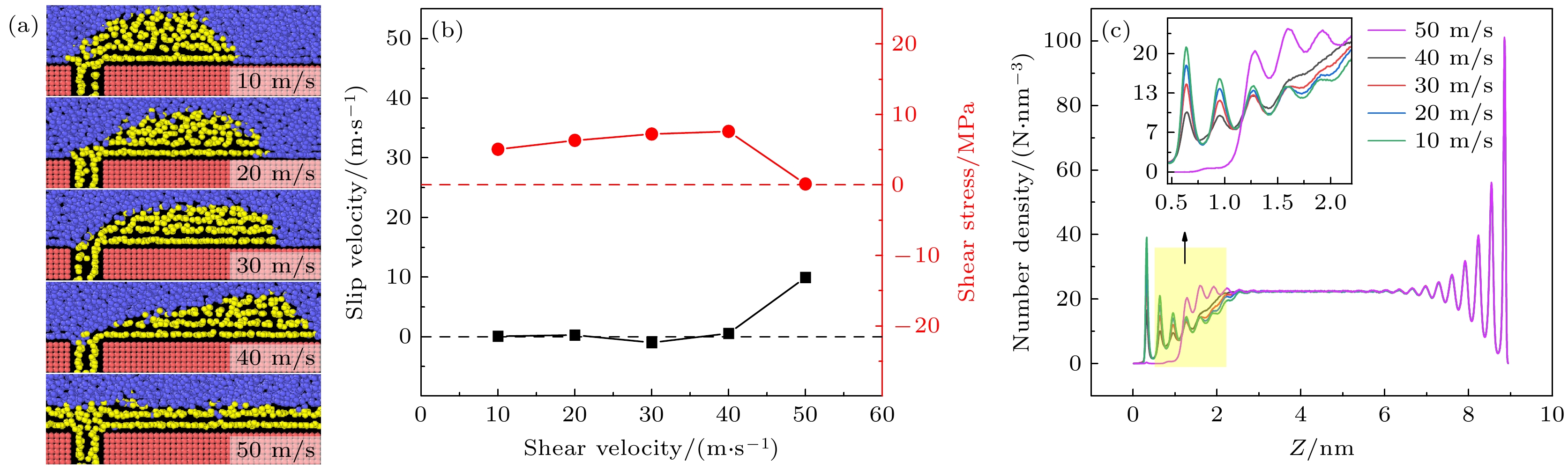

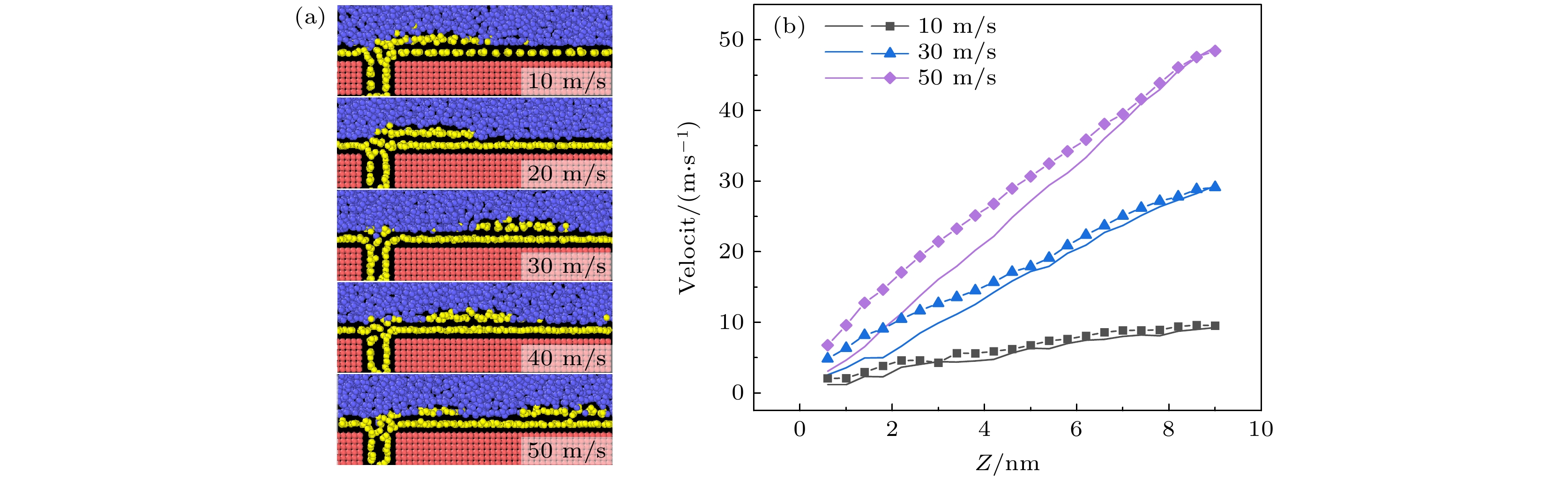

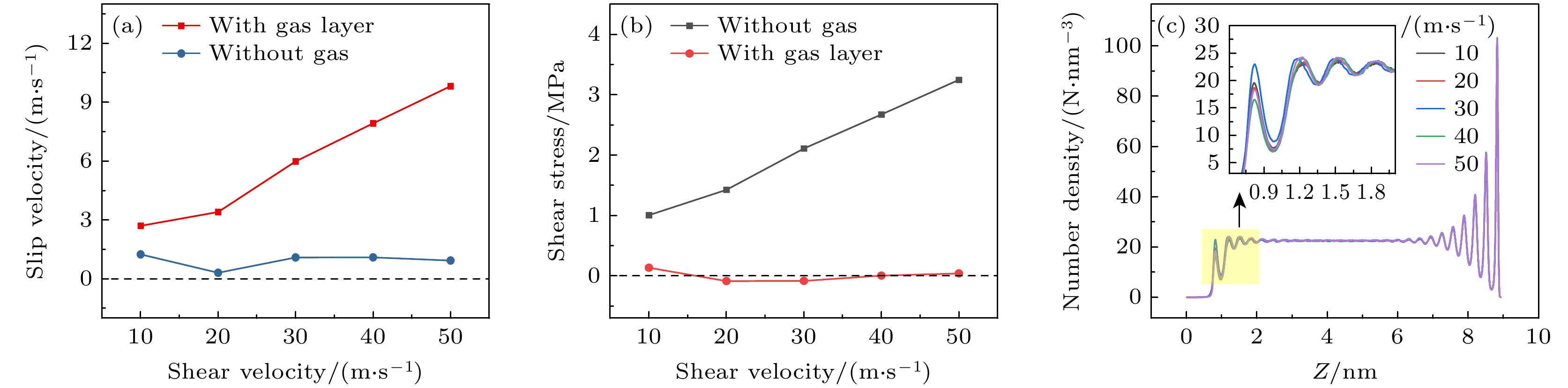

随着驱动板剪切速度的增大, 近壁面区域液体的剪切应力增强[29], 进而影响边界通入气体的形态特征. 研究表明, 当气体在沿剪切方向发生形变时, 将直接改变流体边界层的滑移特性从而影响减阻效果[30]. 因此, 本文探究了不同剪切速率对通入的气体形态及固-液界面滑移特性的影响机制. 剪切速度通过改变驱动板施加的速度来改变, 在保持气体注入量(175 个气体原子)和表面润湿性(k = 1.0)恒定的条件下, 通过控制剪切速率在10—50 m/s范围内变化, 观察到了显著的气体形态转变过程(图5(a)). 结果表明, 当剪切速率不高于40 m/s时, 固-液界面处注入的气体以离散气泡形式存在, 气泡的铺展宽度随着剪切速率的增大而增大, 在40 m/s 时气泡在来流方向与出流方向的接触角存在明显差异. 当剪切速率提升至50 m/s 时, 气泡形态进一步转变为连续气膜. 气膜形成前剪切速率对边界滑移和剪切应力的影响可忽略不计, 当气膜形成后剪切应力τxz几乎为零, 同时伴随着滑移速度

${v_{\text{s}}}$ 的显著增大(图5(b)), 根据$ f={\tau }_{xz}/{v}_{\text{s}} $ 可得壁面摩擦阻力系数 f 也几乎为零. 因此, 气膜形成的形成使壁面摩擦力大幅降低. 为进一步阐明其内在机理, 研究了不同剪切速率下液体原子的密度分布特征(图5(c)). 结果表明, 随着剪切速率的增大, 近壁面区域液体原子密度波动逐渐减弱, 气膜形成后(50 m/s)近壁面处液体原子密度受壁面影响减小而趋于均匀. 因此, 剪切速度的增大可以促进气膜的形成, 从而增大滑移、减小近壁面处摩擦阻力.为深入探究气膜形成后剪切速率对滑移特性的影响机制, 本研究通过增强固-气相互作用强度, 确保在10—50 m/s 剪切速率范围内注入的气体均以气膜的形式存在. 图6(a)所示为气膜形成后不同剪切速率下的气体形态分布, 结果表明各剪切速率下的气膜形态无明显差异. 纳米通道内液体流速沿通道方向呈现近似线性分布趋势且存在边界滑移现象. 随着剪切速率的增大, 剪切应变率相应增大. 与未通入气体时相比, 形成气膜后的液体剪切应变率减小(图6(b)).

在未通入气体的情况下, 系统存在边界滑移现象, 但剪切速率对边界滑移速度的影响可以忽略不计(图7(a)). 在通入气体并形成气膜后, 边界滑移速度显著增大, 且其与剪切速率正相关. 这一现象是由于气体注入后边界剪切应力的显著降低, 且剪切应力基本不随剪切速率变化(图7(b)). 相反, 在无气体通入的条件下, 边界剪切应力随剪切速率的增大而显著增大. 经计算, 未通入气体时壁面摩擦阻力系数 f 保持不变, 形成气膜后摩擦阻力系数几乎减小为零且随剪切速率增大的变化可忽略. 因此, 剪切速度的增大并未减小近壁面处摩擦阻力. 气膜形成后液体原子密度分布如图7(c)所示. 气膜的存在降低了近壁面处液体原子的整体密度及其振荡幅值, 这一现象与剪切速率的变化无关, 再次表明气膜对近壁面液体结构的调节作用主要取决于其自身特性, 而剪切作用的增大有助于气膜的形成.

-

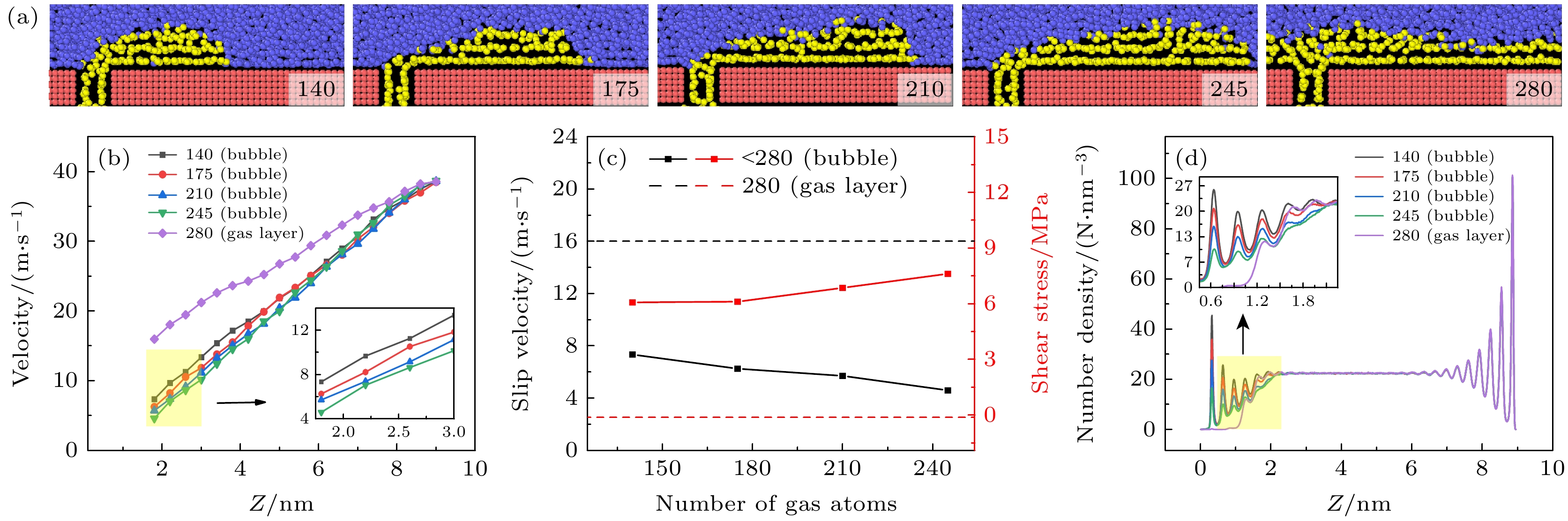

气体通入量是影响气泡/气膜形态及其滑移减阻效果的重要因素. 因此, 本文研究了气体通入量对通道内液体流动特征及边界减阻效应的影响机制. 气体通入量的改变是通过保持系统整体压力不变, 不同程度地减小通道内的压力使气体源中不同数量的气体原子进入通道内, 通道内压力降低越多, 气体原子进入通道内的越多. 在保持壁面润湿性、剪切速率和通道压力恒定的条件下, 气体形态随着气体注入量发生显著转变. 随着气体注入量的增大, 气泡的横向尺寸呈现明显增长趋势, 但其接触角几乎保持不变; 当气体注入量达到临界值时, 气体在固-液界面处形成连续气膜(图8(a)). 通过对液体原子速度轮廓的研究发现随着气泡尺寸的增大, 液体原子的剪切应变率出现小幅上升, 这表明气泡横向尺寸的增大会对液体流动产生一定的阻碍作用. 然而当气膜形成后, 剪切应变率显著降低(图8(b)). 为进一步阐明气体通入量对界面滑移特性的影响, 分析气体通入量对边界滑移速度和剪切应力变化规律(图8(c)). 结果表明, 气膜形成后, 边界滑移速度显著增加, 边界剪切应力明显下降. 其原因是气膜的形成改变了近壁面区域的液体原子分布(图8(d)), 从而影响了界面动量传递过程, 最终导致界面摩擦阻力的显著降低, 这一现象证实了气膜的形成能够有效降低固-液界面摩擦阻力.

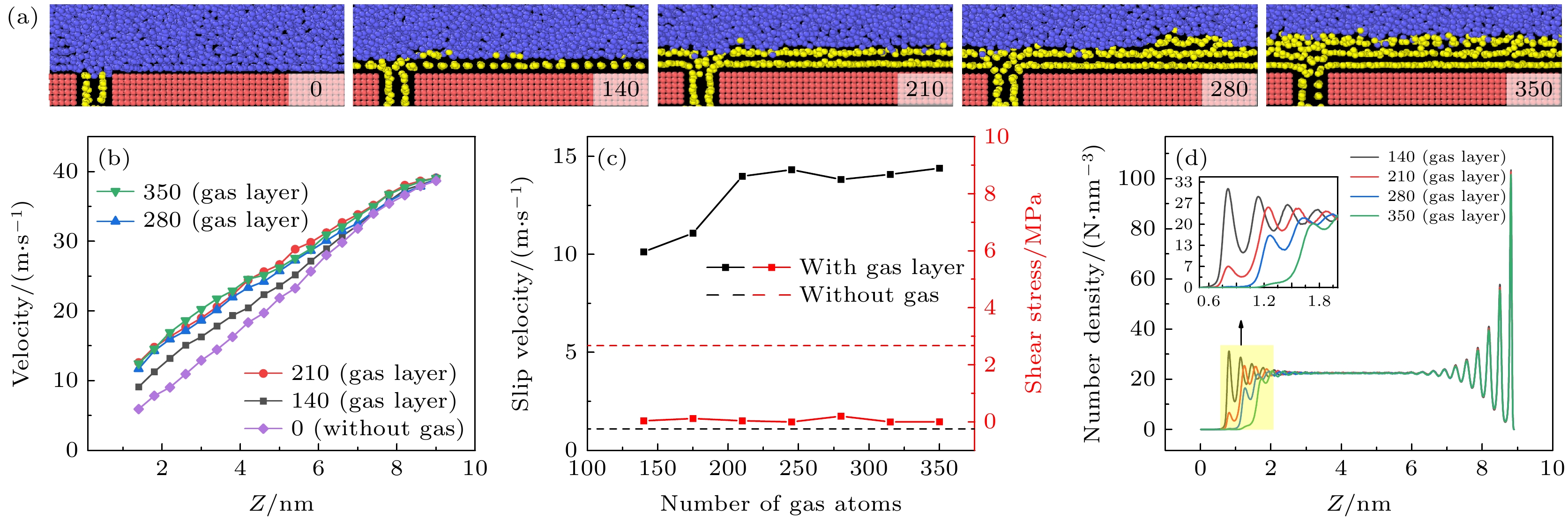

为深入探究气膜形成后气体注入量对滑移特性的影响机制, 本文通过增强固-气相互作用强度, 确保通入的气体以气膜的形式存在. 图9(a)所示为气膜形成后不同气体通入量后气体形态分布, 结果表明随着气体注入量的增大, 边界处气膜厚度增大. 液体原子在不同气膜厚度下沿通道宽度方向上的速度轮廓如图9(b)所示, 与未通入气体时相比, 通入少量气体(数量为140)后速度剪切率有显著的减小. 但随着气膜厚度(数量 > 140)的增大, 液体原子速度剪切率无明显变化. 这一现象是由于当界面处存在少量气体时, 气体分子在固-液界面处呈现规律性排列, 形成“类固体”效应, 这种结构在一定程度上限制了界面处液体流动性的提升. 但随着气膜厚度的增大, 气体原子在界面处的排列规整性降低, 固-液界面处的液体流动性显著增强并逐渐趋于稳定状态. 不同气膜厚度对应的边界滑移速度如图9(c)所示. 结果表明, 在较低气体注入量范围(数量为140—210)内, 边界滑移速度随气体注入量的增大而增大; 然而, 当气体注入量达到一定阈值(数量为210—350)后, 滑移速度的增长趋势趋于平缓. 气膜形成后, 剪切应力(图9(c))始终维持在较低水平, 且几乎不受气体注入量变化的影响. 气膜的形成降低了界面处液体原子密度及其振荡幅值(图9(d)), 同时较厚的气膜有效阻隔了固-液直接作用, 进一步降低摩擦. 因此, 气膜的形成能够显著降低界面剪切应力, 但其减阻效果在气膜达到一定厚度后趋于稳定.

-

本文运用分子动力学模拟的方法, 构建了纳米通道边界通入气体的 Couette流剪切模型, 研究了表面润湿性、剪切速度和气体通入量对近壁面处气体形态的影响规律及气膜形成的条件. 探究了不同条件下纳米通道内气泡/气膜的分子动力学行为及其对边界滑移减阻的作用机理, 主要研究结论如下:

1)当通入气体以离散气泡形式吸附于固体表面时, 气泡相对位置保持稳定, 其对近壁面液体流动及滑移减阻产生阻碍作用. 固体表面疏水性增强、剪切速度提升以及气体通入量增加均有利于气泡横向铺展, 从而有效减弱气泡对液体流动的阻碍作用, 提升滑移效果.

2)壁面疏水性增强、剪切速度提升以及气体通入量增加均有利于气膜的形成. 与未通入气体相比, 气膜的形成可使滑移速度显著提升(从约为 0 m/s提升至 6—15 m/s), 从而大幅降低摩擦阻力, 实现显著的减阻效果.

3)气膜形成后, 固-液边界处剪切应力几乎降至为零. 持续增强固气作用强会导致边界滑移速度从13 m/s降至6 m/s 后逐步趋于稳定; 提升剪切速可显著增大滑移速度; 同时, 持续增加气体通入量可使滑移速度从10 m/s 逐步提升14 m/s 后达到平衡状态.

研究结果将为水下航行器主动气膜减阻技术的优化设计提供理论指导.

微纳流固界面主动气膜减阻机理分子动力学研究

Molecular dynamics study on drag reduction mechanism of active gas layer at micro/nano fluid-solid interfaces

-

摘要: 航行器在水中行驶时产生的摩擦阻力是影响其耗能和速度最主要的原因, 主动减阻技术对降低水下航行器航行过程中摩擦阻力, 提升航行器综合性能具有重要意义. 本文采用分子动力学方法研究了通入气体后Couette流在纳米通道内液体的流动特性和边界减阻特性, 分析了表面润湿性、剪切速度和气体通入量对边界滑移速度和减阻效果的影响规律. 研究结果表明, 当气体以离散气泡形式吸附于固体表面时, 气泡会阻碍近壁面液体流动及滑移减阻, 增强表面疏水性、提高剪切速度及增大气体通入量可促进气泡横向铺展, 减弱对液体流动的阻碍作用, 提升滑移效果; 提高表面疏水性、剪切速度和气体通入量均有利于离散气泡形成气膜; 气膜形成后, 剪切应力显著降低, 滑移速度随润湿性、剪切速度和气体通入量的变化呈现不同的变化规律. 研究结果为船舶和水下航行器中主动气膜减阻技术和表面结构设计提供理论依据.Abstract: Friction resistance is the primary factor influencing the energy consumption and speed of underwater vehicles. Active air layer drag reduction is an active boundary layer control technique that reduces wall friction drag by injecting gas into the solid-liquid boundary layer. Compared with other drag reduction methods, which are often difficult to scale due to high costs and potential environmental concerns, this technology utilizes a simple auxiliary device. By employing inexpensive and environmentally friendly compressed air or combustion exhaust gases, it effectively lowers fluid resistance. Therefore, active drag reduction technology plays a crucial role in minimizing friction and enhancing overall performance. In this study, molecular dynamics simulations are used to construct a Couette flow shear model, with gas injected at the boundaries of a nanochannel. The flow characteristics and boundary drag reduction of Couette flow in a nanochannel is investigated in this work. The influence of gas injection on these characteristics is examined, along with the effects of surface wettability, shear velocity, and gas injection rate on boundary slip velocity and drag reduction. The results indicate that the gas adsorption on the solid surface in the form of discrete bubbles hinders liquid flowing and slipping near the wall, leading to the increase of drag. However, increasing surface hydrophobicity, shear rate, and gas injection rate facilitates the transverse spreading of bubbles, reduces flow obstruction, and enhances slip. Additionally, these factors promote the formation of a continuous gas layer from discrete bubbles, further improving drag reduction. Once the gas layer forms, shear stress decreases significantly, and slip velocity varies with surface wettability, shear velocity, and gas injection rate. These findings provide a theoretical foundation for developing the active gas layer drag reduction technology and optimizing the surface structures in ships and underwater vehicles.

-

Key words:

- active drag reduction /

- boundary slip /

- Couette flow /

- molecular dynamic .

-

-

图 6 形成气膜后不同剪切速度下, (a) 气体形态图和(b) 液体原子速度轮廓图(其中半透明的线条为对照的无气体通入时的液体原子速度)

Figure 6. (a) Gas morphology and (b) liquid atomic velocity profile under different shear velocities after the formation of gas layer. In panel (b), the translucent lines represent the liquid atomic velocity without gas injection for comparison.

表 1 三相相互作用势能参数

Table 1. Potential energy parameter of three-phase interaction.

两相类型 ε/(kBT )/(kcal·mol–1) σ/Å 固-固 1.2 3.4 液-液 1.2 3.4 气-气 0.4 5.0 固-液 0.7 3.4 固-气 1.0 4.2 液-气 0.4 4.488 -

[1] Sindagi S, Vijayakumar R 2021 Ships Offshore Struct. 16 968 doi: 10.1080/17445302.2020.1790296 [2] Fu Y F, Yuan C Q, Bai X Q 2017 Biosurf. Biotribol. 3 11 doi: 10.1016/j.bsbt.2017.02.001 [3] Ceccio S L 2010 Annu. Rev. Fluid Mech. 42 183 doi: 10.1146/annurev-fluid-121108-145504 [4] 康晓宣, 胡建新, 林昭武, 潘定一 2023 力学学报 55 1087 doi: 10.6052/0459-1879-22-590 Kang X X, Hu J X, Lin Z W, Pan D Y 2023 Chin. J. Theor. Appl. Mech. 55 1087 doi: 10.6052/0459-1879-22-590 [5] 李芳, 赵刚, 刘维新, 张殊, 毕红时 2015 物理学报 64 034703 doi: 10.7498/aps.64.034703 Li F, Zhao G, Liu W X, Zhang S, Bi H S 2015 Acta Phys. Sin. 64 034703 doi: 10.7498/aps.64.034703 [6] 张晨远, 张智嘉, 丛巍巍, 魏浩, 张松松 2023 化学通报 86 863 doi: 10.14159/j.cnki.0441-3776.2023.07.008 Zhang C Y, Zhang Z J, Cong W W, Wei H, Zhang S S 2023 Chemistry 86 863 doi: 10.14159/j.cnki.0441-3776.2023.07.008 [7] Pakzad H, Liravi M, Moosavi A, Nouri B A, Najafkhani H 2020 Appl. Sur. Sci. 513 145754 doi: 10.1016/j.apsusc.2020.145754 [8] Yue P P, Zhang M, Zhao T, Liu P, Peng F, Yang L Q 2024 Ind. Crop. Prod. 214 118523 doi: 10.1016/j.indcrop.2024.118523 [9] Makiharju S A, Perlin M, Ceccio S L 2012 Int. J. Nav. Arch. Ocean 4 412 doi: 10.2478/IJNAOE-2013-0107 [10] McCormick M E, Bhattacharyya R 1973 Naval Engineers Journal 85 11 doi: 10.1111/j.1559-3584.1973.tb04788.x [11] Kumagai I, Takahashi Y, Murai Y 2015 Ocean Eng. 95 183 doi: 10.1016/j.oceaneng.2014.11.019 [12] Gao Q D, Lu J S, Zhang G L, Zhang J W, Wu W F, Deng J J 2023 Ocean Eng. 272 113804 doi: 10.1016/j.oceaneng.2023.113804 [13] Zhao X J, Zong Z 2022 Ocean Eng. 251 111032 doi: 10.1016/j.oceaneng.2022.111032 [14] Tanaka T, Oishi Y, Park H J, Tasaka Y, Murai Y, Kawakita C 2023 Ocean Eng. 272 113807 doi: 10.1016/j.oceaneng.2023.113807 [15] Samuel A, Jia W D, Ou M X, Wang P, Gong C 2019 Appl. Eng. Agric. 35 795 doi: 10.13031/aea.13358 [16] Dabbour M, He R H, Mintah B, Ma H L 2019 J. Food Process Eng. 42 e13084 doi: 10.1111/jfpe.13084 [17] Jiang Y, Li H, Hua L, Zhang D M 2020 Biosyst. Eng. 193 216 doi: 10.1016/j.biosystemseng.2020.03.003 [18] 张鹏, 张彦如, 张福建, 刘珍, 张忠强 2024 物理学报 73 154701 doi: 10.7498/aps.73.20240474 Zhang P, Zhang Y R, Zhang F J, Liu Z, Zhang Z Q 2024 Acta Phys. Sin. 73 154701 doi: 10.7498/aps.73.20240474 [19] 刘汉伦, 张忠强, 郝茂磊, 程广贵, 丁建宁 2018 气体物理 3 32 doi: 10.19527/j.cnki.2096-1642.2018.04.004 Liu H L, Zhang Z Q, Hao M L, Cheng G G, Ding J N 2018 Phys. Gases 3 32 doi: 10.19527/j.cnki.2096-1642.2018.04.004 [20] Killian B, Alizée D, Thierry C, Paul L, Laurent V, Jean-François M 2025 Comput. Phys. Commun. 307 109427 doi: 10.1016/j.cpc.2024.109427 [21] Weijs J H, Snoeijer J H, Lohse D 2012 Phys. Rev. Lett. 108 104501 doi: 10.1103/PhysRevLett.108.104501 [22] Mustafa O, Sophia J, Ali B, Adam A W 2025 Int. Commun. Heat Mass 163 108658 doi: 10.1016/j.icheatmasstransfer.2025.108658 [23] Meng J Q, Wang J, Wang L J, Lyu C H, Lyu Y P, Nie B H 2024 Colloid. Surf. A 684 133126 doi: 10.1016/j.colsurfa.2023.133126 [24] Qiu H, Guo W L 2019 J. Phys. Chem. Lett. 10 6316. doi: 10.1021/acs.jpclett.9b02512 [25] Yang J H, Yuan Q Z, Zhao Y P 2019 Sci. China Phys. Mech. 62 124611 doi: 10.1007/s11433-019-9425-y [26] García-Magariño A, Lopez-Gavilan P, Sor S, Terroba F 2023 J. Mar. Sci. Eng. 11 1315 doi: 10.3390/jmse11071315 [27] Kitagawa A, Denissenko P, Murai Y 2019 Exp. Therm. Fluid Sci. 104 141 doi: 10.1016/j.expthermflusci.2019.02.017 [28] Tang S, Zhu Y, Yuan S 2023 J. Bionic Eng. 20 2797 doi: 10.1007/s42235-023-00404-3 [29] Hu H, Wang D, Ren F, Bao L, Priezjev N V, Wen J 2018 Int. J. Multiphase Flow 104 166 doi: 10.1016/j.ijmultiphaseflow.2018.03.001 [30] 吕鹏宇, 薛 亚辉, 段慧玲 2016 力学进展 46 179 doi: 10.6052/1000-0992-15-043 Lyu P Y, Xue Y H, Duan H L 2016 Adv. Mech. 46 179 doi: 10.6052/1000-0992-15-043 -

首页

首页 登录

登录 注册

注册

下载:

下载: