-

光电器件作为能源转换、信息处理和智能传感等领域的重要组成部分, 在信息通信、质检分析、生物医疗、环境监测等关键应用领域发挥着不可或缺的作用[1–5]. 材料的光电特性决定着光电子器件的性能极限与应用前景, 是实现光伏电池、光电探测器、发光二极管等领域技术突破的关键[6]. 近年来, 随着能源技术、信息通信、柔性电子器件等领域的迅速发展, 对光电材料在探测效率、灵敏度、光谱响应范围和稳定性等方面提出了更高要求, 亟需开发和优化新型光电功能材料. 实现材料光电特性的精准优化和调控, 不仅是突破现有光电子器件瓶颈的关键, 也是支撑未来信息通信、智能传感等新兴技术发展的战略需求.

材料的光电特性通常受多方面因素影响, 其中晶体结构和能带特性是关键性因素. 此外, 载流子输运性质、材料的内在缺陷以及界面效应等也会对性能产生显著作用. 近年来, 针对材料光电特性的提升, 国内外研究者们提出了多种有效的调控策略, 如元素掺杂、表面修饰、异质结的构建等[1,7–10]. 这些方法为调节能带结构、改善光吸收能力、提升载流子分离与传输效率提供了丰富的手段, 推动了高性能光电材料和器件的涌现. 然而, 这些手段在实际应用中仍面临一些困难和挑战. 例如, 通过掺杂或表面修饰提升性能的同时, 可能会引入额外的杂质或缺陷, 增加了材料内部结构的复杂性[5,11,12]; 异质结虽然能够明显地提高光电转换效率, 拓展吸收波段, 但其器件性能常受制于复杂的制备工艺和稳定性问题[9]. 因此, 探索“干净”、高效且可控的外场调控手段, 从而实现材料光电特性的优化, 是当前该领域中的一个重要研究方向.

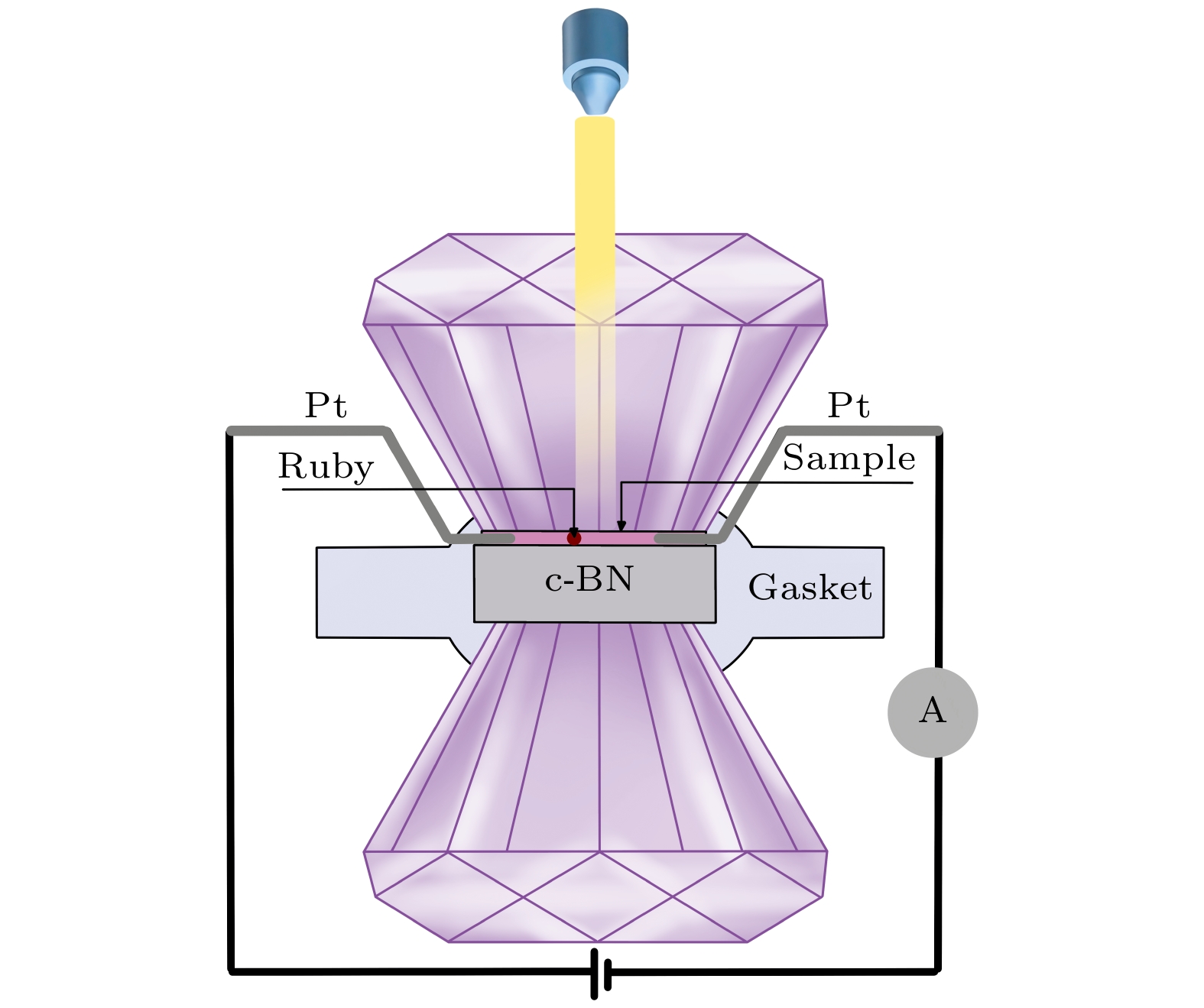

高压技术作为一种重要的材料物性调控手段, 近年来逐渐进入研究人员的视野并迅速展现出巨大潜力. 作为一种“干净”的外场调控手段, 高压不需要引入化学杂质和缺陷, 仅通过压缩晶格的方式, 能够有效地调节材料的原子间距、层间作用和轨道重叠, 从而诱导许多新奇现象和效应, 如诱发晶体结构相变、改变材料的电子结构特性甚至创造全新的超导体[13–22]. 随着探测技术的迅猛发展, 如今已经构建了丰富的测量体系, 能够实现对材料在高压条件下结构、光学、电学、磁学及光电性质的精确原位表征, 为理解高压环境中材料的结构与物性关系提供了丰富的科学信息[23,24].

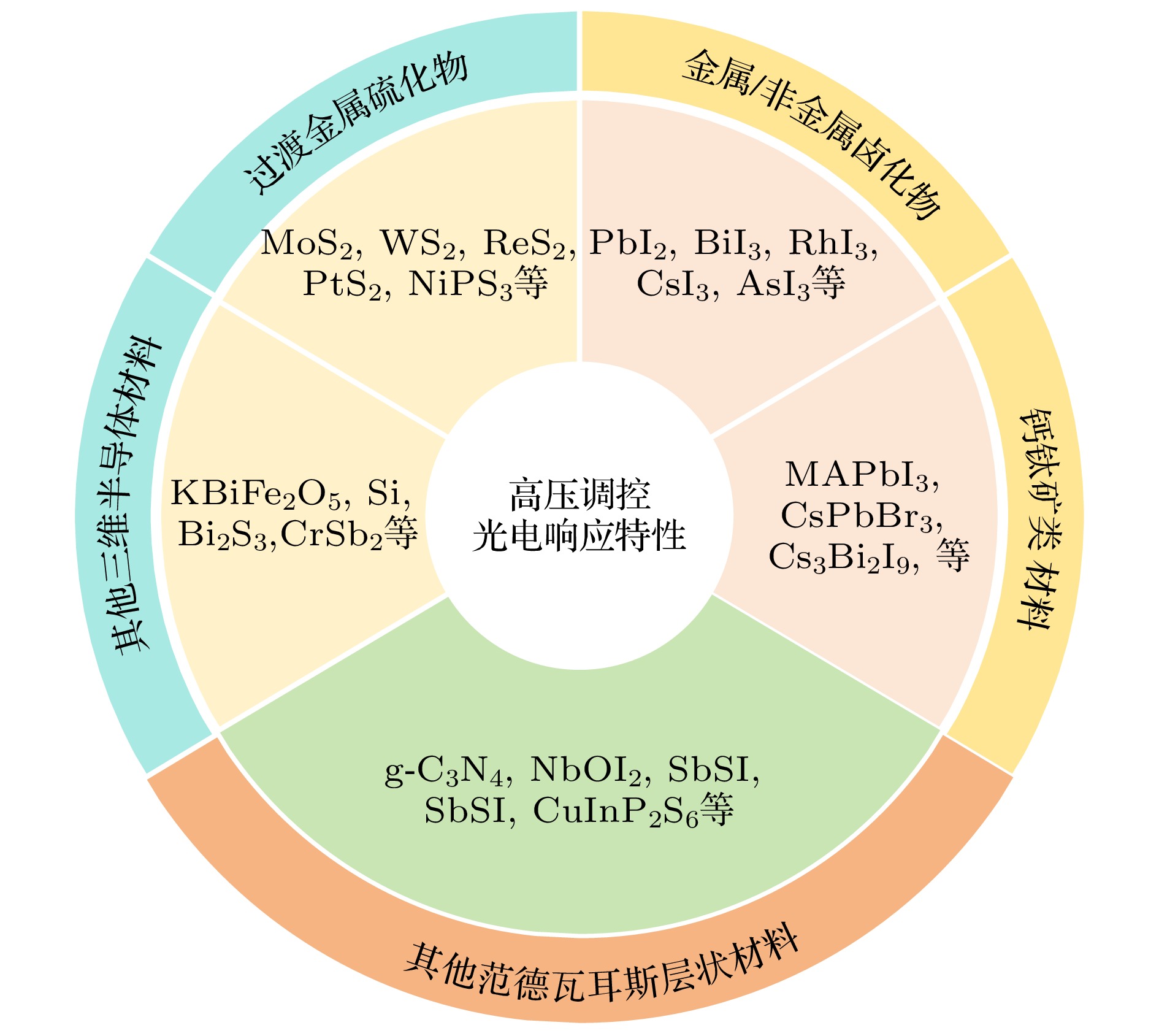

近期, 高压技术在调控材料光电特性领域取得了诸多进展[25–33]. 在高压条件下, 研究人员相继发现了许多半导体材料的光电流增强、光谱响应范围拓展、自驱动光电响应、负光电导效应等现象, 展现出其在提升光电子器件性能方面的独特潜力. 这些结果不仅加深了对材料结构与性能内在关联的理解, 也为开发新型高效的光电器件提供了理论和实验基础. 本文概述了近年来压力调控材料光电响应特性的相关研究工作, 第2节从不同材料类型, 包括过渡金属硫化物、金属与非金属卤化物、钙钛矿材料、其他范德瓦耳斯层状材料、其他三维半导体材料, 系统地梳理了其在高压下的结构演化及光电响应行为. 第3节则归纳了高压调控材料光电行为的响应特征和背后的物理机制. 最后, 总结了当前压力调控材料光电响应特性研究所面临的挑战与瓶颈, 并对未来的研究方向进行了展望, 以期为新型光电材料与器件的开发与应用提供参考. 需要指出的是, 虽然该领域已取得一系列重要成果, 但压力诱导下的结构变化与光电特性演化之间的内在关联仍处于初步探索阶段, 许多现象的物理本质有待进一步深入探究. 但随着高压实验手段、原位表征技术和理论计算方法的不断进步, 高压技术必将在新型光电功能材料开发及先进光电子器件设计中发挥更加重要的作用, 成为推动光电子技术发展的重要前沿方向.

-

高压条件下, 材料光电响应行为高度依赖材料固有的晶体结构类型、电子能带及化学组成. 近年来, 国内外相关研究工作主要聚焦于具有范德瓦耳斯层状结构的半导体材料体系, 这类材料由于特殊的层状结构, 表现出强烈的光-物质耦合, 是制备光电探测器等光学、光电子学设备的优异候选材料[34–36]. 除此之外, 部分三维及铁电、铁磁功能性半导体材料在高压下也表现出优异的光电特性. 这类材料的晶体和电子结构的压力响应特征赋予了其良好的调控前景, 同样值得关注. 综合目前已有的研究, 根据材料的结构类型和特征, 可以划分为以下5类进行讨论, 分别为: 过渡金属硫化物、金属/非金属卤化物、钙钛矿类材料、其他范德瓦耳斯层状材料, 以及其他三维半导体材料, 如图1所示.

-

过渡金属硫化物(TMDs)具有典型的范德瓦耳斯层状结构, 层间相互作用弱, 层间的共价键强, 这使得其电子结构与光电特性对外部压力极其敏感, 是高压调控研究中最早获得广泛关注的光电材料体系之一[34,37–39]. 2014年, Nayak等[40]利用金刚石对顶砧研究了多层MoS2在高压下的结构、电学、振动及光电性质的演变, 首次验证了其由半导体向金属的电子相变过程. 进一步利用532 nm激发光源测试光电流响应随压力的变化后发现, 随着压力升高, 光电流增益迅速下降, 在约10 GPa后几乎消失, 该研究首次揭示了高压技术可以用于动态调控材料的光电响应, 为设计新型光电功能器件提供了新思路. 基于这一发现, 后续研究进一步将高压调控策略拓展至PtS2, WS2, ReS2和ZrSe2等典型TMDs材料, 发现它们在高压下同样展现出丰富的光电响应调控行为.

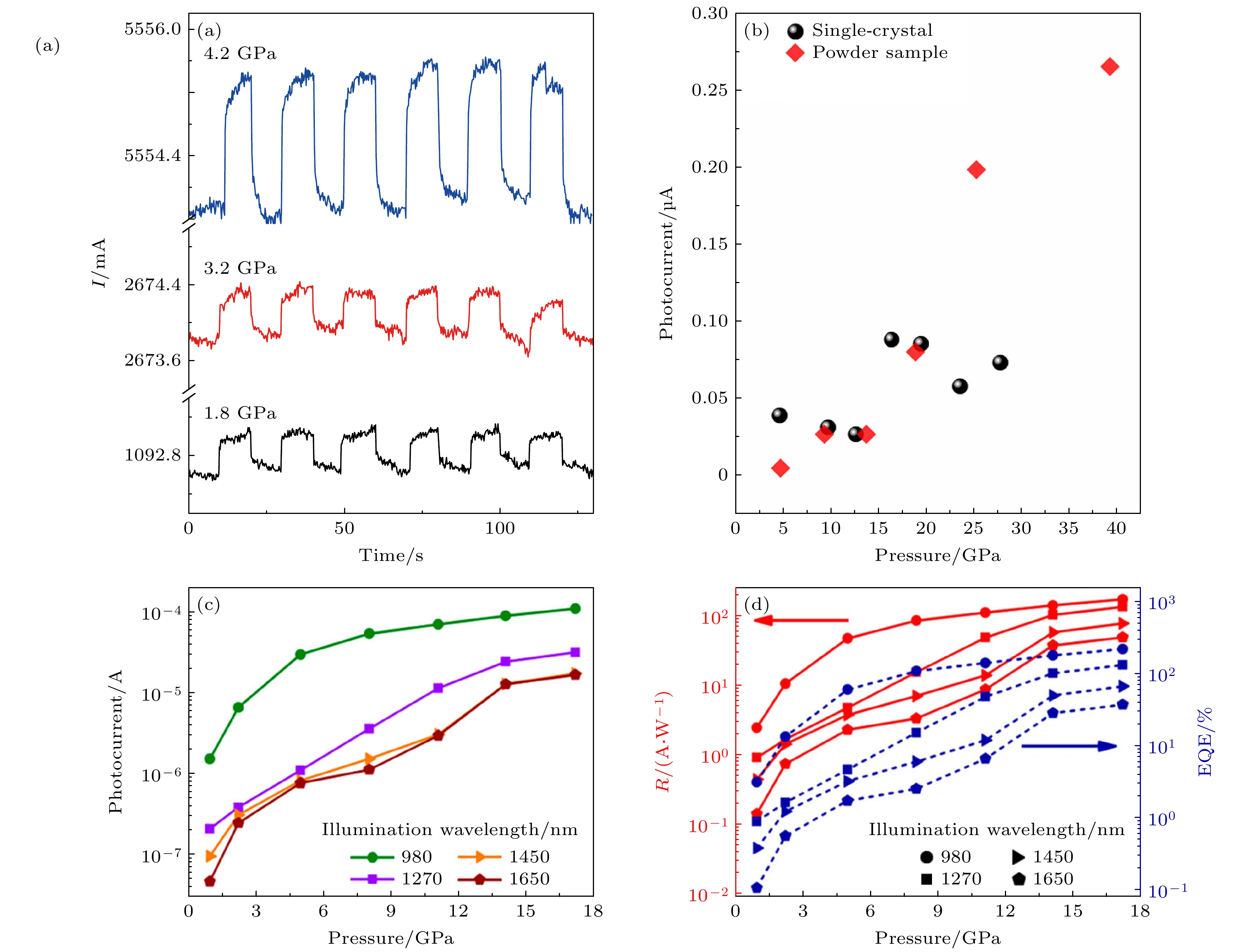

例如, PtS2同样是具有范德瓦耳斯层状结构的TMD材料, 在3—4 GPa内即表现出显著的光电流增强, 增幅约为常压下的6倍(如图2(a)所示)[41]. X射线衍射与原位拉曼测试表明, 在这一压力范围内PtS2晶体结构保持稳定, 带隙由间接跃迁转变为准直接跃迁, 实现了在无宏观相变条件下的光电特性提升. 其光响应提升核心原因被认为是高压引起的带隙压缩与层间相互作用增强导致的. 这种稳定可调控的光响应特性为短波红外探测提供了新的材料候选.

ReS2则表现出独特的结构和性能演变路径. 研究发现, 随着压力的增加, ReS2在约7.7 GPa时经历了从1T相向畸变1T' 相的结构转变, 并在38 GPa附近实现半导体到金属化的转变(如图2(b)所示)[42]. 在这一过程中, 层间S-S作用的增强, ReS2的可见光电流响应不断提升, 展现出良好的压力响应特性. 该工作不仅揭示了ReS2高压下的结构相变细节, 也阐明了其光电响应特性随结构调整的变化规律, 为基于压力调控下的ReS2光电器件开发提供了参考.

WS2在高压下展现出显著的近红外响应增强行为, 响应波长从可见光区域拓展至近红外区域(1650 nm), 且响应度与外量子效率提升约2个数量级(如图2(c)和图2(d)所示)[43]. 其性能增强机制主要源于层间S-S作用增强带来的带隙压缩以及光吸收的红移. WS2在无明显相变条件下实现红外响应能力提升, 体现出高压在拓宽TMDs材料光谱响应范围的有效性, 为设计宽谱响应和高灵敏度红外探测器提供了新的路径.

ZrSe2则展现了有趣的高压诱导光电极性反转现象[44]. 在压力的作用下, ZrSe2的电子能带结构和晶体结构均发生了显著的变化, 其带隙由1.13 eV不断窄化至0.83 eV, 晶体结构由三方晶系转变为单斜晶系. 加压后ZrSe2光电流在13.5 GPa达到最大, 增幅约3个数量级. 进一步加压后ZrSe2发生了金属化转变, 伴随着正光电导向负光电导的反转现象, 这一新奇现象主要源于金属化后的热效应引发的载流子散射增强.

以上研究表明, TMDs在高压下展现出突出的带隙调控能力和优异的载流子输运特性, 多数材料的光电响应显著增强, 伴随着光谱响应范围的拓宽. 压力的应用不仅促进了TMDs结构的多样性, 更显著地优化了其光电响应特性. 这些发现为TMDs材料在高灵敏度近红外光探测领域的应用提供了实验依据.

-

金属与非金属卤化物材料因其丰富的价层轨道组成、多样的晶体结构与独特的离子键特征, 在高压下展现出显著的带隙窄化、光谱响应范围拓展与光电导增强等特性, 是近年来高压下光电响应 特性调控研究的重要材料体系[45]. 其中, 以PbI2, BiI3, SnI4, RhI3, CsI3等为代表的金属卤化物, 在结构稳定性、电子能带演化与电荷输运特性方面展现出良好的压力调控行为. 在层状金属卤化物中, PbI2的光电特性在高压作用下显著提升. 在压力作用下, PbI2在0.58和2.6 GPa附近分别发生了两次结构相变, 在压力下带隙持续窄化, Pb-I轨道重叠增强, 电阻率显著降低[46,47]. 进一步加压至约25 GPa时, 其晶体结构再次由正交Pnma转变为四方I4/mmm对称. 同时, 光谱响应范围从可见光拓展到红外光区域, 高压吸收光谱和第一性原理计算表明此时发生了半金属化转变, 光电流突增超过2个数量级.

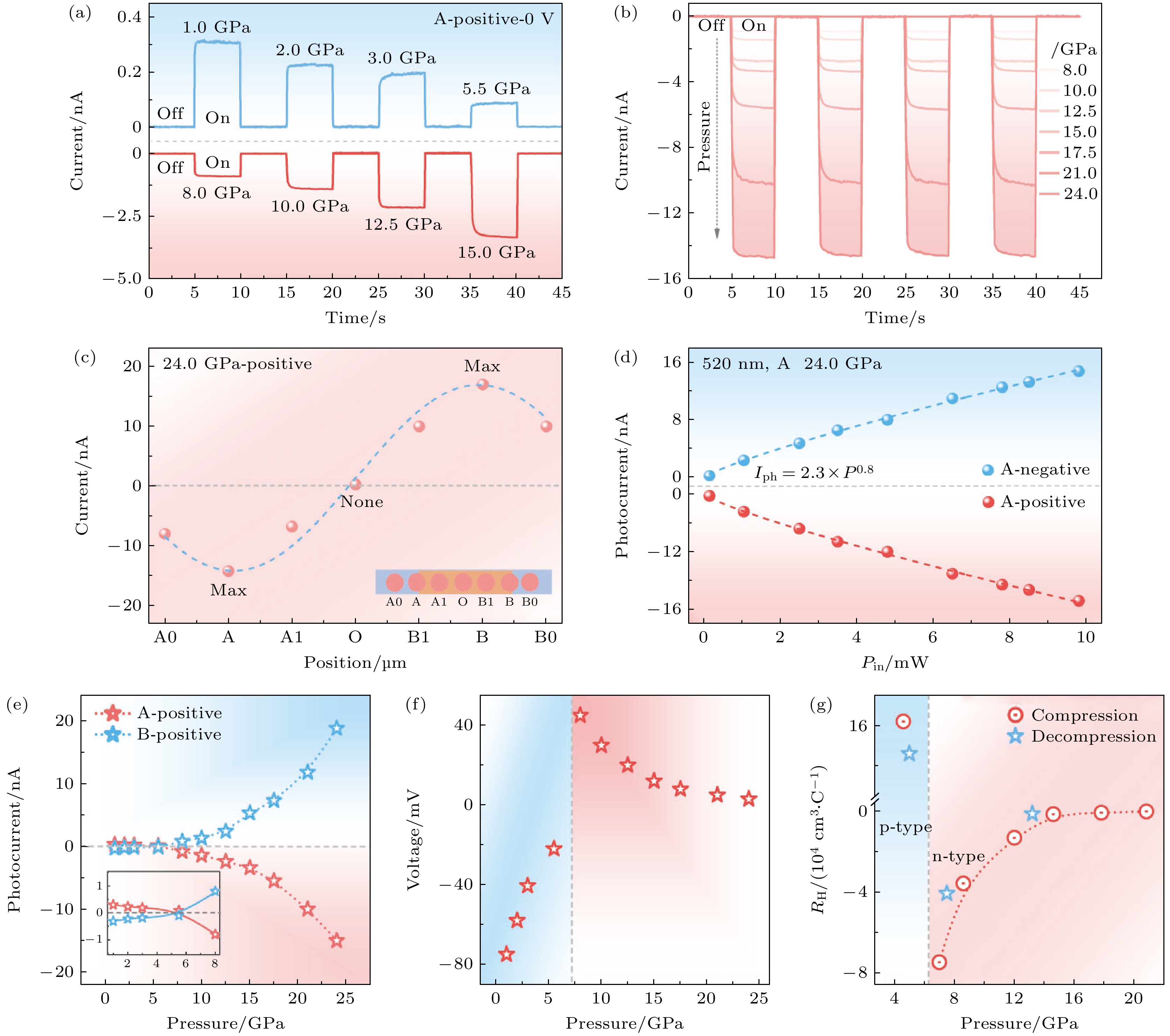

Yue等[48]近期研究发现, BiI3在约5—7 GPa的压力下, 经历了由R-3空间群向C2/m空间群的结构相变, 同时伴随导电类型由p型向n型的可逆变化(如图3所示). 值得注意的是, 该材料在无外加偏压条件下, 产生了明显的自驱动光电流, 并在结构转变区附近观测到光电流的极性反转现 象. 实验还发现, 该极性反转与光照位置有关, 在24 GPa下, 当激光照射位置在电极间移动时, 光电流方向随之切换, 表明高压对电子结构的调控能够直接影响载流子的类型与迁移行为.

此外, 在有外加偏压下, BiI3的光电流响应强度显著提升, 增幅超过3个数量级. 同时, 光谱响应拓展至1650 nm的近红外波段, 表现出优异的宽谱探测能力. 基于第一性原理计算与输运分析, 研究人员指出, 高压诱导的电子能带转变与载流子浓度提升是其光电特性增强的关键. Yue等进一步提出一种基于光热电效应主导的自驱动光电流来判断载流子极性的方法, 不仅为压力调控下的极性转换机制提供了直接证据, 也为后续相关极性材料的设计提供了新思路.

在对SbI3高压光电行为的研究中, Li等[49]系统地揭示了其由分子晶体向离子晶体结构的相 变过程. 实验表明, 采用对称Pt/Pt电极构型时, SbI3在约4.4 GPa时光电流密度达到100 mA/W的最大值, 相比常压下的数值提升了近10倍, 同时材料保持着超低的暗电流. 分析结果表明, 这一光电特性的提升主要归因于压力下SbI3配位数的增加以及电荷离域程度的增强. 该团队还构建了基于Au/Pt非对称电极的SbI3器件, 进一步探索了其在高压下的自驱动光响应行为[50]. 该器件在零偏压下即可持续输出稳定光电流, 且在–0.2 V偏压下, 响应信号增强了近2个数量级. 在压力约1.2 GPa时, 短路电流达到峰值, 而当压力进一步升高后, 性能逐渐衰减. 研究指出, 性能下降主要与SbI3高压诱导的能带结构和功函数变化有关, 导致金属电极间的肖特基势差异缩小, 从而影响器件的光电转换效率.

CsI3和SnI4在高压下同样展现出良好的光电调控特性. CsI3在间接带隙向直接带隙转变过程中, 光电流提升近5个数量级, 响应度最高可达245 A/W, 且在较低偏压下即可实现宽谱探测功能[51]. 光谱响应范围由可见光区扩展至1650 nm的红外波段, 主要归因于I—I键相互作用增强所引发的载流子迁移率提升. SnI4则在压力诱导下由立方相转变为三斜相, 并发生了从半导体向金属化的转变, 电导率跃升, 光电流最大提升达5个数量级, 光谱响应由可见拓展至近红外波段[52].

RhI3在5 GPa附近发生层堆叠方式的重构, 导致带隙迅速窄化并最终实现金属化(约21 GPa), 在7.8 GPa时光电流较环境压力下提升了约5个数量级[53]. 其层间耦合较弱, 晶格在高压下依然保持了良好完整性, 同时载流子浓度提升超过4个数量级. RhI3具备良好的物性可调性与环境稳定性, 为基于高压调控的二维光电器件设计提供了新的候选材料与实验依据.

相较于在高压下表现出显著光电响应增强的金属卤化物, 非金属卤化物AsI3在压力下则呈现出非常有限的调控增幅[54]. 在压力作用下, AsI3经历了从分子晶体向离子晶体的结构转变, 并伴随着带隙的连续窄化, 但其在532 nm光源照射下的光电流仅提升约2倍, 远低于PbI2, BiI3等金属卤化物的增强幅度. 其主要原因在于AsI3在价带与导带具有较低的能带色散, 且价带顶与导带底在k空间中的移动无序, 抑制了光生载流子的有效激发与输运, 从而阻碍了光电特性的进一步提升.

以上研究表明, 金属卤化物材料在高压下大多表现出优异的光电响应特性, 包括光电流增强、自驱动响应、极性反转、光谱响应范围拓展等. 相比之下, 非金属卤化物AsI3在压力下的响应增幅有限, 说明带隙的收缩虽能拓宽光吸收范围, 但并不必然导致光电特性的相应增强, 高压下影响材料光电特性的因素仍有待进一步探索. 不同卤化物体系在高压下的光电行为差异, 也为后续深入揭示其调控机理和规律提供了新的研究线索.

-

钙钛矿材料凭借其优异的光吸收能力、可调带隙和高载流子迁移率, 广泛应用于光电探测、太阳能电池与发光器件等领域. 近年来, 研究者将高压技术引入钙钛矿材料体系, 通过压力调节晶体结构和电子能带, 显著提升其光电特性, 展现出丰富的响应行为与调控路径.

以二维钙钛矿(C6H5CH2NH3)2CuBr4为例, 该材料在压力下表现出良好的结构稳定性与性能可调性[55]. 在10—40 GPa压力区间, 随着压力的增加, (C6H5CH2NH3)2CuBr4的带隙由1.8 eV缩小至1.47 eV, 吸收边明显红移, 光电导率持续提升, 峰值可达5×10–3 S/cm. 这一现象主要归因于CuBr6八面体畸变及层间滑移, 为二维杂化钙钛矿在高压环境下的光电器件应用提供了可能性. Cs2PbI2Cl2作为另一种典型的二维钙钛矿, 在压力下同样展现出显著的光电特性增强[24]. 研究表明, 在约2 GPa的压力下, 其激子结合能从常压下的133 meV降低至78 meV, 显著削弱了激子束缚, 从而促进了光生载流子的分离, 导致光电导率提升超过3个数量级. 结构分析显示, Cs2PbI2Cl2在高压下由四方相转变为单斜相. 该研究首次验证了通过调控激子行为增强二维钙钛矿光电响应的可行性, 为二维钙钛矿光电器件的性能优化提供了重要思路.

有机-无机三维钙钛矿在低压区间内也展现出明显的性能优化. 例如, CH3NH3PbBr3在约0.7 GPa时达到光电流最大值, 并由离子主导向电子主导转变, 显著提升了载流子迁移率和响应速度[56]. 但随着压力进一步升高, 其晶格趋于无序化, 导致光电响应特性逐渐下降. CH3NH3PbI3纳米片在0.36 GPa附近时, 表现出带隙减小、光致发光增强和载流子寿命延长等优异性能[57]. 值得一提的是, 在卸压至常压后, 材料的光电流仍然保留了初始值的4.5倍, 载流子寿命也延长了1.5倍. 这表明, 通过高压处理并释放至常压后, 材料仍可部分保留其在高压下获得的性能提升, 这为实现常压下材料性能的稳定优化提供了有效路径.

在全无机钙钛矿体系中, CsPbBr3和CsPbCl3在压力作用下表现出灵敏的光电响应特性. CsPbBr3在2.3 GPa内完成从离子-电子混合导体向电子导体的转变, 光电流增强并在1.4 GPa左右达到最大, 随后由于结构和带隙拓宽等因素, 性能迅速下降[58]. Eu3+掺杂的CsPbCl3则在22 GPa内保持较强发光能力和光电响应, 其光电流在1.1—20.5 GPa内提升近2倍, 同时响应度与探测率同步增强[59]. 这些性能的提升得益于高压下短程有序结构的保持, 以及掺杂离子对激发态的调控作用.

在无铅钙钛矿的高压研究中, CH3NH3SnI3在约3 GPa时发生了有序向非晶相的转变. 随着压力释放, 部分区域重新结晶, 最终形成非晶与有序共存结构[60]. 经过高压处理后, 材料整体表现出电导率提升、光电流增强、缺陷态减少等特性, 部分钙钛矿框架得以保留. 高压处理在提升锡基钙钛矿结构稳定性和光电响应性能方面的独特优势, 为这类环境友好型材料在光电器件中的应用开辟了新路径.

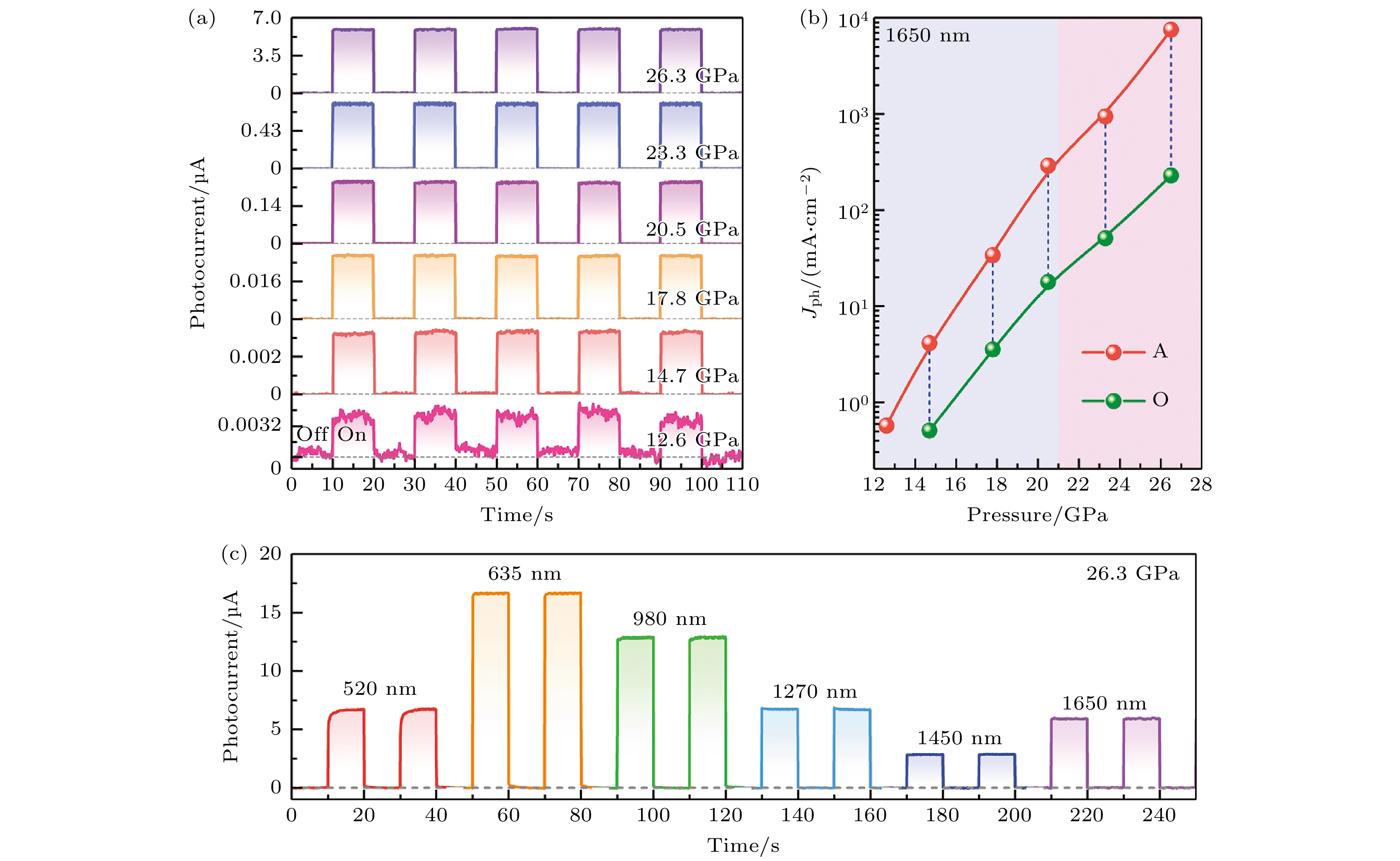

此外, 层状钙钛矿衍生物Cs3Bi2I9在高压下也展现出优异的光电特性[61]. 如图4所示, 随着压力增加, 材料的光电流迅速增强, 峰值较初始值提升了近5个数量级, 光谱响应范围覆盖了从520 nm的可见光到1650 nm红外波段. 在1650 nm的红外 光光照下, Cs3Bi2I9的响应度最高可达6.81 mA/W, 光响应时间为95/96 ms. 分析表明, 性能的提升主要源于[BiI6]3–结构中Bi-I轨道相互作用增强及光热电机制的协同作用. 为揭示光热电效应在高压下对Cs3Bi2I9光电流增强的作用, 研究团队分别比较了样品中心(O点)和边缘区域(A点)的光电响应行为. 结果显示, 边缘区域(A点)在不同波长光照下均表现出更高的光电响应. 这是由于其靠近电极界面, 更易形成由局部加热产生的温度梯度, 从而显著激发光热电效应. 相比之下, O点位于样品中心, 温度分布对称, 光热电效应贡献几乎可忽略. 压力诱导的非晶化进一步降低了材料的热导率, 从而增强了光热电效应和载流子传输效率, 对整体光电特性的提升起到了关键作用.

以上研究表明, 钙钛矿材料在高压下的光电行为特点虽各有不同, 但均展示出良好的可调性与潜在应用前景, 特别是在宽谱探测、自驱动响应和环境条件下的性能保留等方面具有明显优势.

-

除了前述几类典型二维或范德瓦耳斯材料体系外, 一些具备范德瓦耳斯层状或低维结构的功能材料, 同样展现出独特的高压响应特性. 这类材料由于层间仅依靠弱范德瓦耳斯力连接, 其结构稳定性和电子状态对外场尤为敏感. 施加压力后, 其层间耦合能够被有效地调节, 使得晶体结构和电子能带发生显著的变化. 这一行为不仅带来了光电特性的优化, 还在部分材料中诱发了全新的光电响应现象.

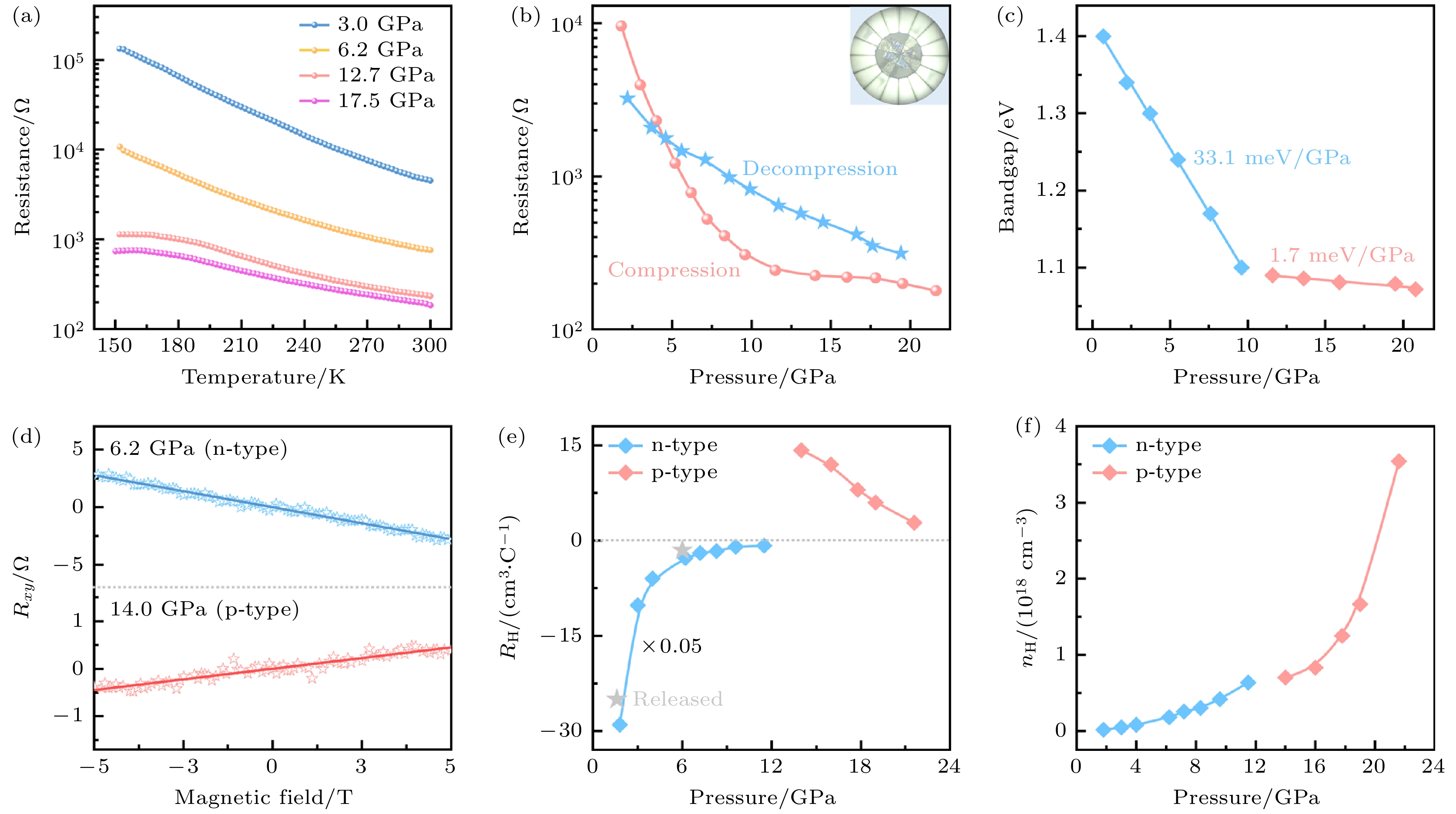

NbOI2是一种典型的二维范德瓦耳斯铁电半导体材料. 近期研究发现, NbOI2在高压下展现出一种n-p导电类型的可逆切换现象, 伴随着光电响应特性的显著增强[62]. 如图5所示, 当加压到11.5 GPa时, NbOI2经历了从C2相到C2/m相的半导体-半导体结构转变. 这一过程阻碍了Nb原子沿b轴的偏心位移, 从而诱导了载流子从n型到p型的转变. 同时, 压力削弱了NbOI2面内Nb-Nb二聚体间的相互作用, 导致电荷离域性增加, 进而提高了其光电流响应能力. 在21.0 GPa时, NbOI2的光电流较环境压力下提升了超过3个数量级, 光谱响应范围拓展至1450 nm的近红外波段. 这是首次在较大带隙的半导体中观测到压强诱导的n-p极性可逆切换, 拓宽了NbOI2在光电探测及相关领域中的应用潜力.

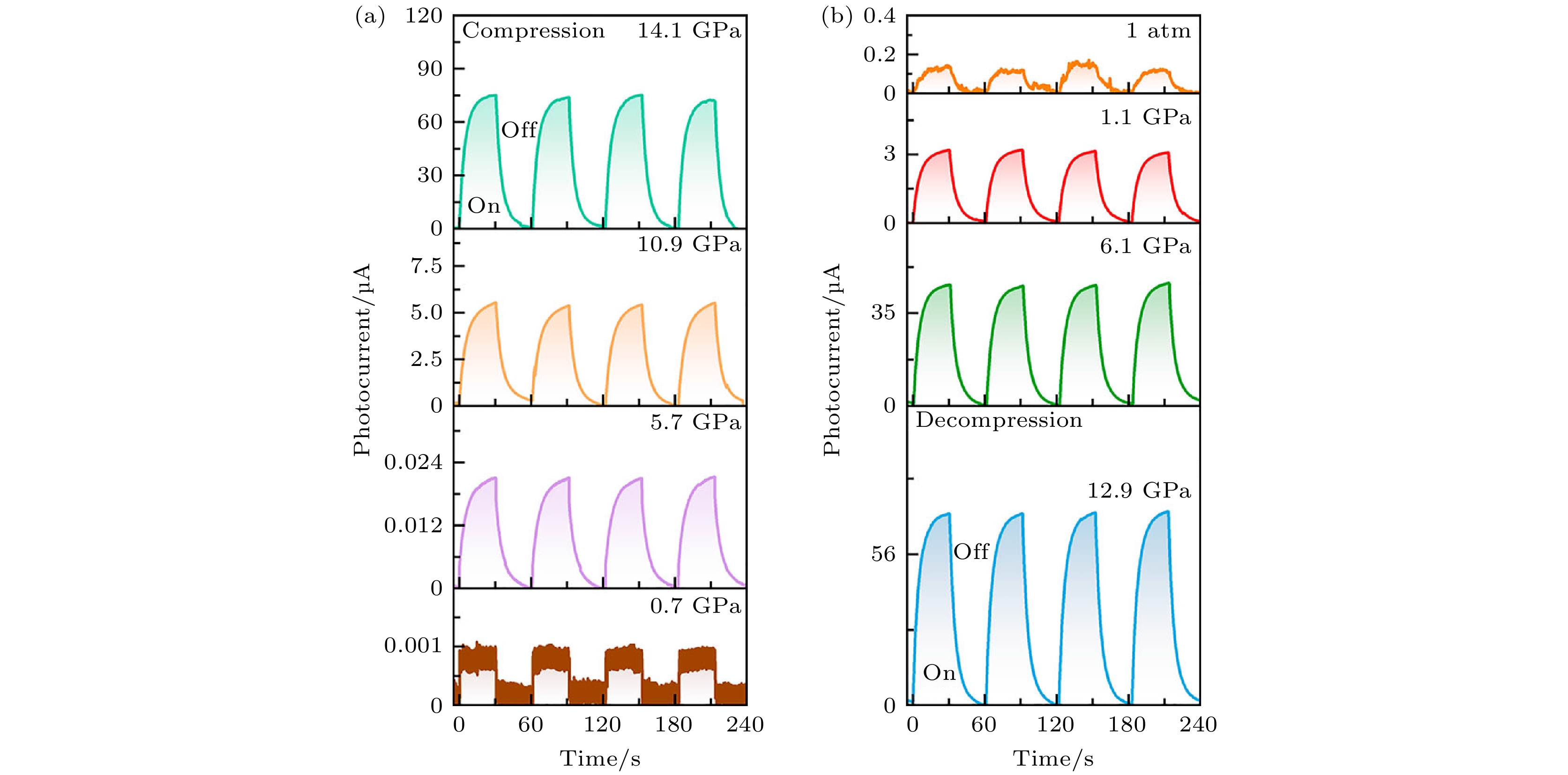

Liu等[63]通过实验与理论相结合的方法, 系统研究了孤电子对(LPEs)在高压下对SbSI晶体极化与光电特性的影响. 结果显示, 零维SbSI在约2.9 GPa时发生了由非极性向极性结构的相变, 材料的自发极化显著增强. 随着压力继续增加, LPEs立体化学效应进一步增强, 有效促进了光生载流子的分离与迁移. 材料在14 GPa附近光电流响应达到最大值, 且在无偏压下表现出明显的自驱动输出(如图6所示). 该工作明确了LPEs立体化学效应在压力调控铁电和光伏性能中的关键作用, 为高性能铁电光伏材料的设计提供了新路径.

石墨相氮化碳(g-C3N4)因其在光催化领域表现突出而受到广泛关注, 但其较宽的带隙限制了其更进一步的应用[64,65]. 近期, 研究者通过引入氮空位并施加高压, 实现了对g-C3N4带隙的大范围连续调控及光电响应特性的优化[66,67]. 氮空位的引入使得g-C3N4带隙由初始的2.70 eV降低至2.40 eV. 进一步加压至46 GPa时, 材料的带隙显著窄化至1.70 eV, 同时光电流较初始值提升了近50% (如图7所示). 值得注意的是, 压力释放后, 这种高压诱导的带隙窄化和光电特性的增强效应依然保留, 这与压力诱导的不可逆非晶化转变密切相关. 该研究结果也为g-C3N4在环境压力下的性能优化提供了参考.

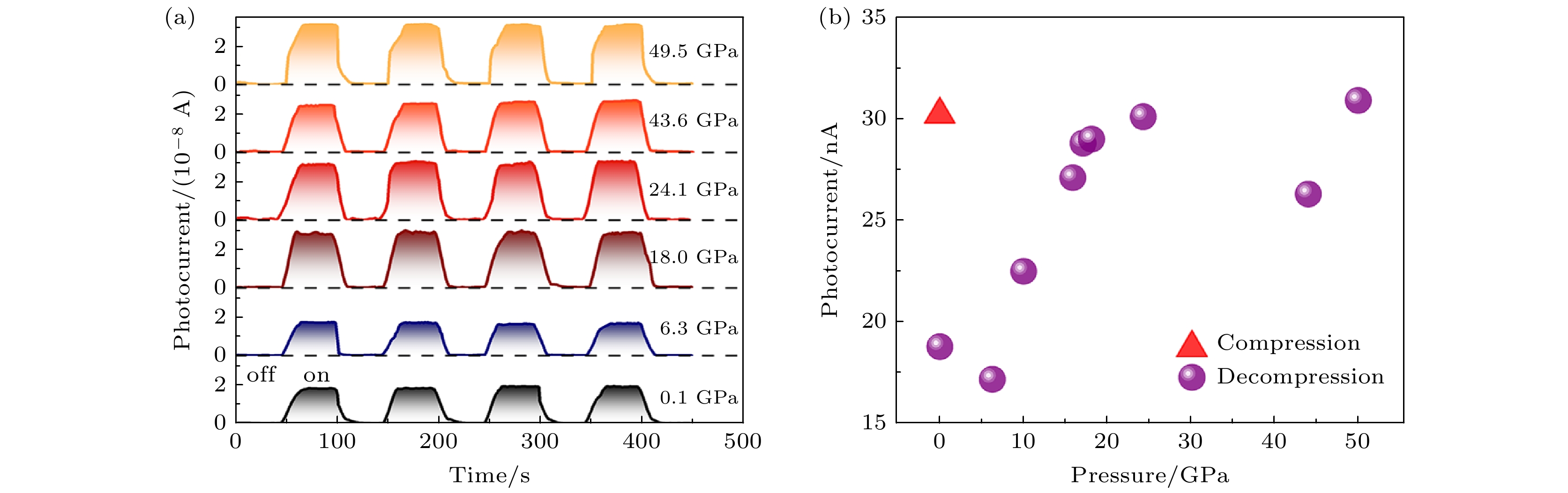

CuInP2S6(CIPS)是一类兼具铁电性和优异光电特性的范德瓦耳斯层状材料. 在高压下, CIPS的光电特性呈现出明显的阶段性变化[68]. 如图8所示, 在0.6—4.2 GPa的低压区间, 其光响应基本保持稳定. 进一步加压到7.6 GPa后, 光电流显著地上升, 这主要归因于晶体结构由单斜晶系向三方晶系的转变所引起的带隙窄化与载流子传输能力的提高. 然而, 当压力继续升高至15.1 GPa时, 光响应反而出现下降趋势. 但在更高的压力下, 由于逐渐趋于金属化, 载流子浓度和迁移率迅速提升, CIPS的光电流再次显著增强. 该结果表明, 高压诱导的结构相变及其对能带结构和载流子行为的调控, 是影响CIPS光电特性的关键因素.

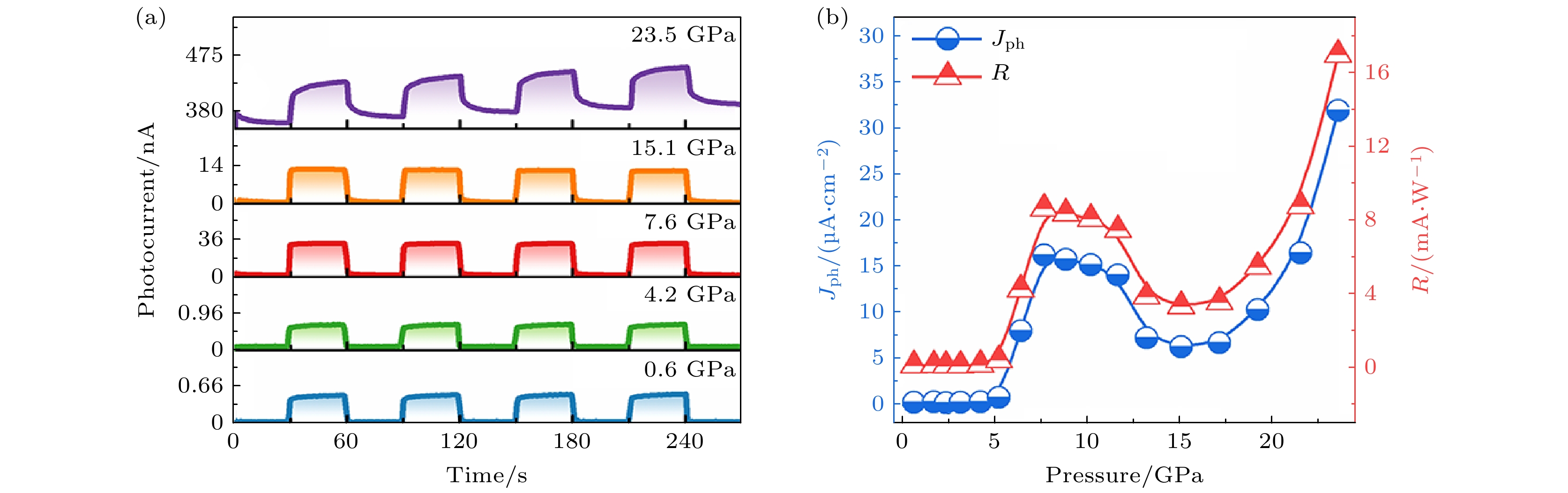

NiPS3则是一类兼具磁性与层状结构的TMD衍生材料[69]. 如图9所示, 在压力作用下, 其光电流增强约5个数量级, 还在卸压后保持2个数量级的增强, 光谱响应范围拓展至近红外区域(1650 nm), 并在常温条件下维持超过120 h的稳定性. 结构分析表明, NiPS3在14 GPa内表现出明显的多相演化过程, 结构变化伴随新键形成与振动模式突变, 显著地提升了载流子迁移率. 该结果揭示了良好的性能提升和卸压后的性能保留能力, 拓展了TMDs类材料在红外探测器件中的潜在应用, 也为在环境压力下实现高性能器件的设计提供参考.

在典型的二维Bi系氧族化合物中, Bi9O7.5S6和BiOBr在高压下均展现出明显的光电特性增强行为. Bi9O7.5S6在压力作用下经历了由层状堆叠结构向三维网络的结构转变[70]. 其中, Bi—S键的重构大大提高了轨道耦合程度, 导致带隙从1.34 eV逐渐压缩至0.45 eV, 伴随着电导率6个数量级的提升和光电流4个数量级的增强. 相比之下, BiOBr在3.8 GPa压力范围内, 其光电流密度与响应率提升超过1个数量级, 同时响应速度也提高了近10倍[71]. 第一性原理计算表明, 压力有效地降低了载流子有效质量, 促进了Bi-O原子间的电荷转移, 从而大大提高了光响应性和响应速度. 以上材料在高压下的结构维度演化与光电特性的增强现象, 验证了高压技术调控低维功能氧族材料光电特性的有效性, 为高性能和快速响应光电探测器的设计提供了重要参考.

-

除前述几类典型材料体系外, 一些三维半导体, 如铁电、铁磁以及部分块状材料, 同样在高压下展现出不俗的光电特性调控能力. 这些材料往往伴随结构相变、电子能带重构或载流子类型的转变, 有的还出现了光电导极性反转等非常规现象.

以多铁氧化物KBiFe2O5为例, 该材料在10 GPa时发生可逆结构相变, 极化明显增强, 同时带隙窄化, 表现为电导率提升了2个数量级, 光电流和外量子效率同步提升[72]. 实验结果表明, KBiFe2O5在高压下的结构演化对材料的极化特性与载流子输运能力具有协同调控作用, 使其具备成为高效极化光电材料的潜力.

此外, WO3/CuO, CrSb2和Cr2Se3等结构耦合型材料在高压下也展现出独特的光电响应特性, 如光电导极性反转及光谱响应范围拓展等. 在WO3/CuO异质结中, 随着压力增加, 光电导实现了从正到负的可逆转变, 这一现象可能与压力诱导的晶格畸变及电子-空穴复合过程有关[73]. 类似地, CrSb2和Cr2Se3在高压下也发生了由n型向p型的导电类型切换, 并伴随负光电导效应的出现[74,75].

块体半导体材料以其优良的结构稳定性和广泛的应用基础, 在传统光电领域占据重要地位. 虽然这些材料不像二维材料那样具有层状结构, 但近年来研究发现, 通过高压作用同样能够显著调控 其电子能带和晶体结构, 进而提升其光电响应特性. 例如, 块状Si在压力下经历了半导体-金属的转变[76]. 在此过程中, 不仅出现了明显的光电导强度提升, 还表现出光电流极性的可逆切换, Si在高压下的负光电导效应被认为是源于光的辐射热效应. 对于CuInS2纳米晶, 高压处理同样带来了显著的光电特性提升[77]. 随着压力增加, 其带隙逐渐拓宽, 在约5.9 GPa 时达到1.5 eV的最优值, 同时光电流密度达到最大值, 为常压下的近4倍. 第一性原理计算表明, 带隙拓宽主要源于In-S原子间电荷密度与离子极化增强. 该工作验证了高压手段优化CuInS2等块体半导体光电特性的有效性, 拓展其在光伏器件中的应用潜力.

以上三维半导体材料在高压下表现出的结构相变、载流子输运演化及负光电导效应等现象, 体现了高压对材料光电特性调控的有效性, 为开发新型多功能光电器件提供了有效参考.

-

高压作为一种特殊的外部调控手段, 对材料结构和电子结构具有直接的影响. 尽管材料体系丰富、结构各异, 但通过系统梳理近年来TMDs、金属与非金属卤化物、钙钛矿类材料、其他范德瓦耳斯层状材料以及其他三维半导体材料在高压条件下的研究成果, 可以发现不同类型材料的光电特性调控呈现出一些明显的共性规律与独特的物理效应, 主要体现在以下方面.

-

高压通过压缩原子间距与晶格常数, 能够有效调控材料的电子能带结构. 材料的能带结构, 尤其是带隙大小, 是决定其光电特性的关键参数之一. 带隙的改变直接影响了材料的光吸收能力与载流子行为. 施加压力后, 原子轨道间的重叠增强, 通常导致导带底和价带顶的能级间距减小, 表现为带隙的连续收缩, 部分材料甚至出现带隙闭合现象. 以TMDs为例, MoS2, WS2, PtS2, ReS2等在高压下层间距显著减小, 层间耦合增强, 导致带隙的逐渐减小, 进而改变其光电响应特性[40–43]. 在金属卤化物体系中, PbI2, BiI3, RhI3, CsI3等在压力的作用下会发生由半导体到半金属甚至是金属的转变, 在转变过程中通常伴随着光电特性的显著提升[46–48,51,53].

钙钛矿类材料的带隙演化机制则更为复杂, 如CH3NH3PbI3, CH3NH3PbBr3, CH3NH3SnI3等材料中, 带隙在低压区间通常随压力的增加而减小, 有效增强其载流子激发效率, 但超过一定压力后晶体可能会趋于无序甚至是非晶化, 从而导致带隙变化的不确定性甚至出现反向增大[56,57,60]. 这些带隙演化行为本质上源于高压下钙钛矿结构中键长、键角及八面体畸变等因素的协同调控[78–83]. 在初始加压阶段, 随着压力增加, Pb-X(I, Br, Cl等)键长缩短, Pb-X-Pb轨道重叠增强, 从而改变了价带和导带能级, 带隙通常呈现变小趋势. 当压力继续升高, Pb-X-Pb键角偏离180°, 八面体畸变程度增强, 此时材料的带隙出现非单调行为(例如先减小后增大).

BiOBr和CuInS2在高压下的带隙调控则表现出更为复杂的变化行为. BiOBr在低压区间(0—15.2 GPa)内带隙随压力增加而增大, 当压力继续增大(15.2—27.6 GPa)时, 带隙发生反向变化, 这主要与压力诱导的晶格畸变有关[71]. CuInS2则在压力作用下出现带隙的不断宽化, 这可能源于压力下原子间电荷密度分布与离子极化的增强效应[77]. 由此可见, 尽管大多数半导体在高压下因轨道重叠增强而带隙窄化, 对于不同材料, 由于结构与成键特性差异, 带隙的具体演化存在显著差别, 不能一概而论.

-

材料的晶体结构及其稳定性是其光电特性的重要基础. 压力的施加可以触发一系列晶体结构演化甚至相变过程, 在调控材料光电特性中发挥了关键作用. 很多材料, 如MoS2, BiI3, CsI3, CuInP2S6, NbOI2, ZrSe2等, 都经历了明确的结构相变, 这些相变大多伴随材料的电子结构、载流子浓度与迁移率的改变, 进而导致光电特性的突变[40,44,48,51,62,68]. 以金属卤化物为例, CsI3的晶格在压力下同样经历了相变过程, 带隙转变由间接变为直接跃迁, 晶格的重新排列有效提高了载流子迁移率, 光电特性显著增强. BiI3在5—7 GPa压力下经历了空间群的显著转变(从R-3转变为C2/m), 晶体结构的变化伴随着导电机制从p型向n型的转换, 并诱发了明显的光电响应提升. NbOI2也在结构转变过程中展现出类似的导电类型转换, 说明压力诱导的结构相变所引发的物性改变, 在不同材料体系中具有一定的共性规律.

值得注意的是, 部分材料在高压下会趋于非晶化状态. 如CH3NH3SnI3在约3 GPa时出现晶格无序化倾向, 伴随部分框架重构和导电行为增强[60]; g-C3N4在压力的作用下, 在约17 GPa发生不可逆的非晶化转变, 伴随着带隙的持续压缩与光电流提升[66].

部分材料在高压下虽未表现出明显的晶体对称性突变, 但通过新键形成与结构连接方式的拓展, 仍可实现显著的光电特性提升. 例如Bi9O7.5S6和BiOBr材料在高压下均表现出由层状向三维网络结构的渐变过程, 实现了光电特性的平稳提升[71,72]. 结果表明, 高压下结构相变与非相变结构演化均可以有效调控其光电特性, 但其调控效应存在显著差异.

-

高压条件下材料光电特性的调控表现多样, 除常见的光电流强度提升外, 还诱导了诸如光谱响应拓展、自驱动光响应, 以及负光电导效应等新奇物理效应. 这些现象的发现不仅拓展了材料在极端环境下的应用场景, 也深入揭示了压力对材料光电响应机制的根本性改变.

-

高压诱导的光谱响应范围拓展现象通常与材料带隙随压力的逐渐减小密切相关. 随着施加压力的提升, 材料晶格间距被压缩, 原子轨道间的相互作用增强, 导致材料导带与价带能级逐渐靠近, 从而将材料的吸收波段从初始的紫外或可见光区延伸至近红外甚至红外波段. 以WS2为例, 在压力作用下, WS2的带隙由于W 5d和Se 3p轨道间耦合增强, 价带顶与导带底发生展宽, 同时S-S层间相互作用增强, 导致带隙持续减小[43]. MoS2与ReS2等材料中也观察到类似的带隙演化行为[40,42]. 得益于带隙的有效调控, WS2的光谱响应范围拓展至1650 nm的近红外波段, 显著增强了其对宽波段光信号的探测能力. 此外, CsI3, PbI2, NiPS3, NbOI2等材料在高压下也表现出光谱响应范围向红外区域拓展的现象[46,47,51,62]. 例如, 在0.6—17 GPa范围内, 高压吸收光谱显示, PbI2的吸收边持续红移, 带隙从约2.25 eV不断缩小至1.36 eV. 在24 GPa时带隙进一步降至约0.8 eV. 第一性原理计算结果与实验现象相吻合. 在20 GPa时, Pb和I的态密度在费米能级附近杂化, 带隙为0.74 eV, 此时为间接带隙半导体. 当压力到30 GPa时, PbI2的能带结构显示带隙闭合, 沿Γ-X方向的价带和X方向的导带同时穿过费米能级, 整体态密度虽低但不为零. 有限费米态密度所对应的带重叠特征是拓扑半金属的典型表现形式, 飞秒时间分辨光谱实验进一步验证了压力诱导的半导体-半金属转变. 随着带隙的不断收缩, PbI2的光谱响应波段也随之拓展至红外区域. 这些现象展现了高压技术调控材料宽谱光电响应的有效性, 为新型宽谱探测器件的设计提供了有效的理论和实验依据.

-

在具有铁电或多铁特性的材料体系中(如CIPS和SbSI), 压力能够增强材料内部极化强度, 从而诱导出较强的内建电场, 使材料在无外加偏压下即可实现稳定的光电流输出. 以CIPS为例, 在高压条件下, 其晶体结构发生改变, 极化强度显著增强, 从而在无外部偏压的情况下, 展现出明显的自驱动光电响应特征[68]. 此外, PbI2, BiI3在高压下也呈现出较强的自驱动光电流现象, 这可能与压力诱导的晶体极化及光热电效应的协同作用有关[47,48]. 这些结果表明, 高压技术对于发展无外部偏压驱动的自主式光电探测器具有独特优势.

-

通常, 半导体材料在光照下会表现出典型的正光电导效应, 这是由于在入射光激发下, 电子从价带跃迁至导带, 产生更多的自由载流子, 从而提升了材料电导率, 表现为光照下材料电流的显著增加. 这种现象广泛存在于半导体材料体系中, 是制备光电探测器的基础. 然而, 在一些特定材料或者特定压力条件下, 还会出现异常的负光电导/光电流效应, 即光照导致材料电导降低甚至出现电流极性反转, 这与常规的光电响应行为截然相反. 这种压力诱导的负光电导或光电流极性反转现象目前有以下解释: 一种是源于压力诱导的金属化转变引起的热效应. 在金属化转变过程中, 材料吸收光能后主要以热量的形式耗散, 而非用于激发载流子. 由此产生的热效应引发载流子散射增强、载流子迁移率下降, 从而抑制了材料的电导率, 呈现出负光电导现象. 这种效应已在高压下的块状Si, Bi2S3, ZrSe2等材料中得到验证[44,76,84]. 另一种可能的解释则涉及载流子类型的切换. 在压力的作用下, 材料的主导载流子类型从电子(n)型转为空穴(p)型, 随着主导载流子类型的改变, 材料表现出光电导由正变负的特殊现象. 例如, 近期在WO3/CuO异质结材料、CrSb2, Cr2Se3等材料中均观察到了类似的载流子类型切换行为[73–75]. 然而, 关于该现象的解释仍存在一定争议. 从本质上看, 负光电导现象源于光照后引起自由载流子浓度的减少, 导致材料电阻增加, 而载流子类型的变化本身并不会直接决定光电流极性. 尽管在一些实验中观察到了载流子类型切换与负光电导现象同时发生, 但两者间的关联也可能是由于载流子浓度与迁移率的改变所引起的. 因此, 关于这一效应的具体解释还有待更深入的实验验证和理论分析进行阐明.

-

此外, 部分材料在高压下表现出明显的光电响应特性增强“记忆效应”, 即在卸压后仍能稳定保持高压诱导的性能优化特征. 例如在无铅钙钛矿CH3NH3SnI3中, 高压诱导其发生非晶化, 材料在卸压后仍保持优异的光电导性能, 表现出明显的性能保留能力[60]. 在g-C3N4, NiPS3等材料中也都观察到这种卸压后的“记忆效应”, 主要源于高压条件下生成的稳定缺陷态或非晶态[66,69]. 这一现象表明, 高压不仅可作为动态调控手段, 也具备实现长期稳定物性调控的潜力, 为实现高压调控效应的常压应用提供了新思路.

综上所述, 高压技术通过调控材料的晶体结构和电子能带, 在众多半导体材料中诱导了包括光电流增强、宽谱响应、极性反转、自驱动响应及性能保留等一系列新奇效应. 这些效应在不同材料中表现不尽相同, 且其形成机制往往并非单一作用所致, 其背后的物理机制尚未厘清, 这也为后续研究提供了方向.

-

表1中整理了本文提及的半导体材料在高压条件下光电响应的关键信息. 纵观前文中所述的相关研究, 压力在调控材料光电响应特性方面展现出广泛适用性和显著成效, 已成为半导体材料性能优化与机制探索的重要途径. 本文概述TMDs材料、金属及非金属卤化物、钙钛矿类材料、其他范德瓦耳斯层状材料, 以及其他三维半导体材料在高压下的结构相变、电子能带演化及光电响应行为, 归纳了其调控特征及性能提升背后的潜在物理机制. 不同类型的半导体材料在结构与成键性质上虽然存在差异, 但在高压下仍呈现一些共同规律. 例如, 大部分材料在压力诱导下均展现出不同程度的光电流强度的显著提升. 多数材料在压力作用下, 原子轨道重叠增强, 带隙窄化, 导致光吸收范围明显向红外区域拓展, 从而增强了材料对更宽波段的光响应能力. 同时, 高压诱导的响应速度提升、载流子迁移率提升、负光电导效应、自驱动光电流响应以及性能的“记忆效应”等现象. 这些现象拓展了对材料光电物性的调控理解与边界. 由此可见, 压力这种不依赖化学改性的技术手段, 能够广泛适用于不同结构与成键类型的材料, 展现出对晶体结构和电子能带调控、导电类型转换、光谱响应拓展的有效性, 进一步扩大了其在材料科学领域的应用范围.

尽管高压材料光电特性调控方面取得了重要进展, 但仍面临一些亟待解决的科学问题与技术瓶颈. 首先, 当前对于材料在高压条件下结构相变、电子结构演化与光电特性变化之间的内在关联, 尤其是压力诱导结构相变及带隙调控如何精确地影响光电特性, 这一问题在不同材料体系中表现出明显的差异性, 仍缺乏明确的机制阐释. 此外, 目前研究多侧重于光电流变化、光谱响应范围拓展等较为基础的光电特性参数, 而对如光生载流子寿命、载流子迁移率、扩散长度等与应用相关性更强的动力学参数, 研究相对匮乏, 导致现有结果在评估材料实际光电应用潜力时具有一定的片面性. 另一方面, 由于不同实验中采用的光照强度、波长范围、外场偏压等测试条件存在较大差异, 不同实验体系之间数据的可比性受到限制, 这使得不同研究间的交叉对比具有一定的不确定性. 另外, 目前大部分工作在阐明光电特性增强机制时, 主要集中在压力诱导的光电导效应, 尽管在个别材料中也观察到光热电效应的共同作用, 但各机制的贡献比例并未得到有效区分, 不同机制的协同关系还有待进一步探究. 最后, 虽然大量材料在高压下展现出优异的光电特性提升, 但大多数材料在卸压后, 光电特性会迅速衰减. 如何有效地保持或部分保留这些压力诱导的增强特性, 使材料在环境压力下仍具有稳定的光电特性表现, 是实现高压技术向实际光电器件应用转化的关键难题. 为克服极端条件下的应用瓶颈, 与其他调控手段协同结合, 从而实现压力诱导性能在常压下的稳定保留. 例如, 通过化学压力策略(离子置换、元素掺杂等)引入内应力, 模拟高压对晶格常数、键长及局部结构的调控作用; 利用应变工程(外延生长、柔性基底施加应变)在无外部压力条件下保持部分高压下形成的晶格畸变或相变结构; 此外, 还可借助多场协同(如光照、温度梯度、电场或磁场)稳定高压下形成的结构. 上述策略有助于在常压下保持高压调控的性能提升, 从而提高材料在光电探测等实际器件中的应用潜力.

综上所述, 高压技术为材料光电特性的深度开发提供了一种“干净”且高效的物理策略. 该方法不仅在结构与电子态精准调控方面展现出显著优势, 更有利于揭示常规手段下难以发现的新奇光电现象, 为突破材料的光电特性极限提供了新的思路. 随着高压原位表征手段和理论计算方法的不断进步, 以及高压诱导性能的常压保持等关键技术的突破, 人们对材料在极端条件下结构变化与光电特性之间的关联将得到更深入、系统的理解. 未来, 高压技术有望在优化光电器件性能、拓展材料应用场景等方面扮演更加重要的角色, 为开发高效稳定且应用广泛的新型光电材料及器件奠定坚实基础.

压力调控材料光电响应特性研究进展

Research progress of pressure-modulated photoelectric properties of materials

-

摘要: 光电子技术领域的快速发展对半导体材料在光电特性上提出了更高要求, 推动了对更加高效、可控的调控手段的深入探索. 高压技术作为一种“干净”的外场调控手段, 能够有效地调控材料晶体结构与电子态, 激发新奇物理现象, 实现性能的优化. 近年来, 高压技术在光电功能材料领域迅速崭露头角, 为光电特性的优化提供了全新视角, 展现出不俗的研究价值和应用潜力. 本文概述了近年来二维过渡金属硫化物、金属与非金属卤化物等材料体系在高压条件下光电响应特性演化的研究进展. 总结了高压对材料晶体结构、电子能带、光谱响应拓展、自驱动响应、极性反转等效应的影响规律, 分析了结构与性能的内在关联, 并探讨了高压调控所揭示的新机制和新效应. 最后, 针对当前压力调控光电特性领域存在的科学问题与技术瓶颈, 提出了未来可能的研究方向与前景, 以期为开发新型高性能光电器件提供理论基础和实验依据.Abstract:

The rapid development of optoelectronic technologies has raised increasingly requirements for the photoelectric properties of semiconductor materials, thereby promoting the exploration of more efficient and controllable modulation strategies. High-pressure technology, as a clean and effective external-field method, can accurately modulate the crystal structure and electronic states of materials. This modulation can induce novel phase transitions and physical effects, thereby significantly improving performance. In recent years, high-pressure technique has emerged as a powerful tool for optimizing photoelectric properties of semiconductor materials, providing new perspectives for enhancing performance and demonstrating significant research value and application potential. This review paper comprehensively summarizes recent research progress of pressure-induced evolution of photoelectric properties in various material systems, such as two-dimensional transition metal dichalcogenides, metal and non-metal halides, perovskites, and other representative semiconductors. These materials exhibit a wide variety of pressure-induced structural transformations, accompanied by photocurrent enhancement, broadband spectral response, self-powered photoresponse, and polarity reversal. Furthermore, the intrinsic links between these structural evolutions and the corresponding photoelectric behaviors are systematically examined. Scientific issues and development bottlenecks in this area are also discussed. Despite notable advances, there are still several challenges, including the insufficient understanding of intrinsic correlations between structure and photoelectric properties, the lack of comprehensive evaluation parameters. How to realize pressure-enhanced photoelectric properties for applications under ambient conditions is another key challenge. Addressing these issues will be essential for advancing both fundamental understanding and practical applications. Overall, pressure modulated photoelectric properties present both significant challenges and exciting opportunities, providing valuable guidance for designing advanced optoelectronic materials and devices. -

-

图 2 TMDs材料高压下的光电响应行为 (a) PtS2在高压下的光电流[41]; (b) 块状和单晶ReS2样品的光电流-压力依赖性关系[42]; (c) 980, 1270, 1450和1650 nm近红外波长下层状WS2的光电流-压力依赖性关系[43]; (d) 不同近红外波长照射下, WS2的响应度和外量子效率与压力的变化关系[43]. 图片已获得授权

Figure 2. The photoelectric response behavior of TMDs materials under high pressure: (a) Photocurrent of the PtS2 at elevated pressures[41]; (b) photocurrent-pressure dependence of bulk and single-crystal ReS2 samples[42]; (c) photocurrent-pressure dependence of layered WS2 with 980, 1270, 1450, and 1650 nm NIR wavelengths[43]; (d) R and EQE of WS2 as a function of pressure under illumination of selected near-infrared wavelengths[43]. Reproduced with permission.

图 3 BiI3在高压下的自驱动光电流极性反转行为 (a), (b) 在520 nm波长激光照射下, BiI3在零偏压下的高压光响应[48]; (c) 在24.0 GPa时, 激光在两电极间移动时BiI3的光电流分布[48]; (d) 不同光照强度下BiI3的光电流响应[48]; (e) 不同光照区域下光电流随压力的变化[48]; (f) 位置A (电极与样品接触区域)处光热电压随压力的变化[48]; (g) BiI3的霍尔系数随压力的变化关系[48]. 图片已获得授权

Figure 3. Pressure-induced polarity reversal of self-driven photocurrent in BiI3: (a), (b) Photoresponse of BiI3 under 520 nm laser illumination a with zero bias under pressure[48]; (c) photocurrent distribution of BiI3 at 24.0 GPa as the laser moves between the two electrodes[48]; (d) photocurrent of BiI3 at 24.0 GPa with varying illumination intensity[48]; (e) variation in photocurrent with pressure at different illumination positions[48]; (f) changes in photothermoelectric voltage with pressure at illumination position A[48]; (g) pressure-dependent Hall coefficient of BiI3[48]. Reproduced with permission.

图 4 不同波长激光照射下Cs3Bi2I9在高压下的光电响应特性[61] (a) 在1650 nm 激光与10 V偏压下, Cs3Bi2I9样品在位置A加压过程中的光电流变化; (b) 不同位置在1650 nm 激光照射下的高压光电流密度; (c) 在26.3 GPa和10 V偏压下, 在不同波长光照下位置A处的光电流响应. 图片已获得授权

Figure 4. Photoresponse properties of Cs3Bi2I9 under laser illumination of different wavelengths[61]: (a) Photocurrent evolution of Cs3Bi2I9 during compression with 1650 nm laser illumination and 10 V bias at position A; (b) pressure-dependent photocurrent density Jph of Cs3Bi2I9 under 1650 nm laser illumination at different positions; (c) photocurrent of Cs3Bi2I9 under laser illumination of different wavelengths at position A under a 10 V bias at 26.3 GPa. Reproduced with permission.

图 5 NbOI2半导体-半导体相变过程中压力诱导的n-p导电类型可逆切换[62] (a) NbOI2加压过程中温度-电阻关系; (b) 在300 K时NbOI2的电阻随压强的变化关系, 插图为样品和电极在金刚石对顶砧中的光学图像; (c) 光学带隙值随压强的变化; (d)在6.2 GPa和14.0 GPa时, NbOI2在300 K下的霍尔电阻随磁场的变化; (e) 霍尔系数随压强的变化; (f) NbOI2的载流子密度随压强的变化. 图片已获得授权

Figure 5. Pressure-induced n-p conduction type switching in semiconductor-to-semiconductor transition of NbOI2[62]: (a) Representative temperature-dependent resistance curves of NbOI2 during compression; (b) pressure-dependent resistance of NbOI2 measured at 300 K, inset: the optical photo of the sample and electrodes in diamond anvil cell; (c) optical bandgap as a function of pressure; (d) Hall resistance of NbOI2 as a function of the magnetic field at 300 K under pressures of 6.2 and 14.0 GPa; (e) derived Hall coefficient as a function of pressure; (f) carrier density of NbOI2 as a function of pressure]. Reproduced with permission.

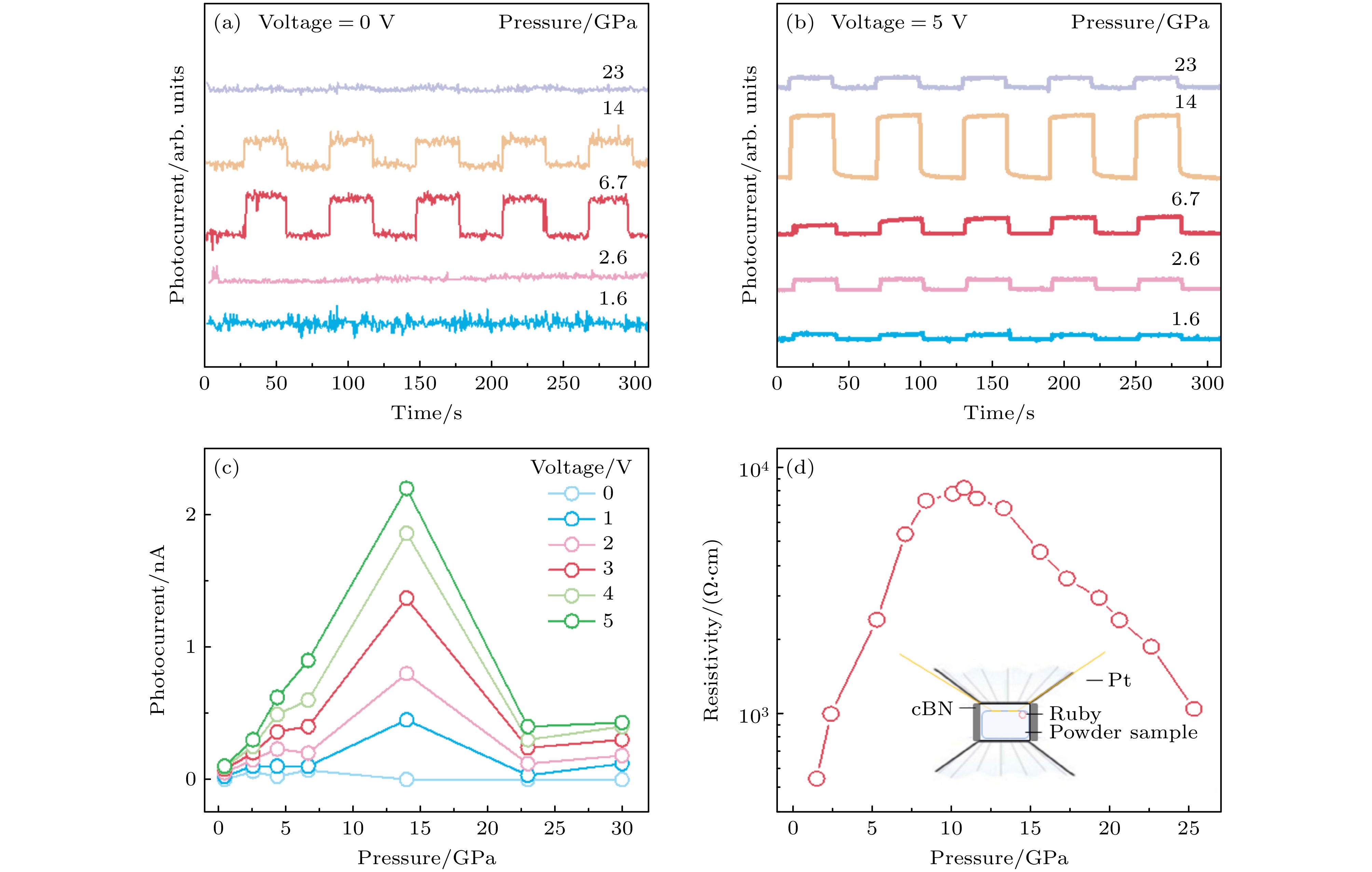

图 6 (a), (b) SbSI分别在0和5 V偏置电压下的高压光电流[63]; (c) 不同偏置电压下的光电流与压力的关系[63]; (d) SbSI在高压下的电阻率[63]. 图片已获得授权

Figure 6. (a), (b) Pressure-dependent photocurrent of SbSI at 0 and 5 V bias voltages[63]; (c) photocurrent as a function of pressure at different bias voltages[63]; (d) the resistivity of SbSI under high pressures[63]. Reproduced with permission.

表 1 相关材料在高压下的光电响应特性.

Table 1. Optoelectronic response characteristics of selected materials under high pressure.

材料名称 压力范围/GPa 光电流较常压数值 其他现象 参考文献 多层MoS2 0—35.0 — 光电流增益–7.5%/GPa、金属化 [40] PtS2 0—26.8 约6倍 — [41] 块状ReS2 0—50.0 2个数量级 金属化 [42] WS2 0—17.2 2个数量级 宽谱响应 [43] ZrSe2 0—26.5 3个数量级 金属化、负光电导 [44] PbI2 0—32.6 2个数量级 宽谱响应、自驱动光响应 [46,47] BiI3 0—30.0 3个数量级 宽谱响应、自驱动光响应 [48] SbI3 0—10.0 近10倍 自驱动光响应 [49,50] CsI3 0—16.7 近5个数量级 宽谱响应 [51] SnI4 0—11.5 约5个数量级 金属化 [52] RhI3 0—30.0 约5个数量级 金属化 [53] AsI3 0—12.0 约2倍 — [54] (C6H5CH2NH3)2CuBr4 0—40.0 28 GPa光电导率达到峰值* — [55] Cs2PbI2Cl2 0—26.9 3个数量级 — [24] CH3NH3PbBr3 0—5.6 0.7 GPa达到峰值* — [56] CH3NH3PbI3 0—8.3 4.5倍 “记忆效应” [57] CsPbBr3 0—9.2 1.4 GPa达到峰值* — [58] CsPbCl3 0—22.1 近2倍 — [59] CH3NH3SnI3 0—31.0 约1—2个数量级 非晶化 [60] Cs3Bi2I9 0—26.7 5个数量级 非晶化、宽谱响应 [61] NbOI2 0—23.8 3个数量级 宽谱响应、导电类型切换 [62] SbSI 0—28.5 14 GPa达到峰值* 自驱动光响应 [63] g-C3N4 0—46.0 约50% 带隙减小、非晶化、“记忆效应” [66,67] CuInP2S6 0—23.5 2个数量级 金属化、自驱动光响应 [68] NiPS3 0—50.1 5个数量级 宽谱响应、“记忆效应” [69] Bi9O7.5S6 0—58.1 4个数量级 — [70] BiOBr 0—25.0 1个数量级 — [71] KBiFe2O5 0—35.0 2个数量级 — [72] WO3/CuO异质结 0—33.0 — 负光电导 [73] CrSb2 0—41.0 — 负光电导 [74] Cr2Se3 0—31.8 3.7倍 负光电导 [75] 块状Si 0—20.8 1—2个数量级 金属化、负光电导 [76] CuInS2纳米晶 0—50.2 近4倍 带隙增大 [77] Bi2S3 0—34.3 5.6倍 宽谱响应、负光电导 [84] 注: *代表文献中未提及光电流具体变化数值. -

[1] Wang X M, Cheng Z Z, Xu K, Tsang H K, Xu J B 2013 Nat. Photonics 7 888 doi: 10.1038/nphoton.2013.241 [2] Youngblood N, Chen C, Koester S J, Li M 2015 Nat. Photonics 9 247 doi: 10.1038/nphoton.2015.23 [3] Koepfli S M, Baumann M, Koyaz Y, Gadola R, Güngör A, Keller K, Horst Y, Nashashibi S, Schwanninger R, Doderer M, Passerini E, Fedoryshyn Y, Leuthold J 2023 Science 380 1169 doi: 10.1126/science.adg8017 [4] Chetia A, Bera J, Betal A, Sahu S 2022 Mater. Today Commun. 30 103224 doi: 10.1016/j.mtcomm.2022.103224 [5] Wang H Y, Li Z X, Li D Y, Chen P, Pi L J, Zhou X, Zhai T Y 2021 Adv. Funct. Mater. 31 2103106 doi: 10.1002/adfm.202103106 [6] Liu C Y, Guo J S, Yu L W, Li J, Zhang M, Li H, Shi Y C, Dai D X 2021 Light Sci. Appl. 10 123 doi: 10.1038/s41377-021-00551-4 [7] Li C Y, Li W J, Cheng M M, Yang W Y, Tan Q H, Wang Q J, Liu Y K 2021 Adv. Opt. Mater. 9 2100927 doi: 10.1002/adom.202100927 [8] Liu J, Xia F N, Xiao D, Garcia de Abajo F J, Sun D 2020 Nat. Mater. 19 830 doi: 10.1038/s41563-020-0715-7 [9] Rao G F, Wang X P, Wang Y, Wangyang P H, Yan C Y, Chu J W, Xue L X, Gong C H, Huang J W, Xiong J, Li Y R 2019 InfoMat 1 272 doi: 10.1002/inf2.12018 [10] Tian W, Liu D, Cao F R, Li L 2017 Adv. Opt. Mater. 5 1600468 doi: 10.1002/adom.201600468 [11] Ezhilmaran B, Patra A, Benny S, M. R S, V. V A, Bhat S V, Rout C S 2021 J. Mater. Chem. C 9 6122 doi: 10.1039/D1TC00949D [12] Allain A, Kang J, Banerjee K, Kis A 2015 Nat. Mater. 14 1195 doi: 10.1038/nmat4452 [13] Cheng P, Wang Y F, Ye T T, Chu L Q, Yang J, Zeng H, Yao D Y, Pan X M, Zhang J, Jiang H C, Su F H, Ding J F 2022 Appl. Phys. Lett. 120 212104 doi: 10.1063/5.0095525 [14] Pan X M, Xin B J, Zeng H, Cheng P, Ye T T, Yao D Y, Xue E Q, Ding J F, Wang W H 2023 J. Phys. Chem. Lett. 14 3320 doi: 10.1021/acs.jpclett.3c00507 [15] Pan X M, Xue E Q, Li W G, Pan W J, Yao D Y, Zhang X, Yin Y W, Cheng P, Liu Q J, Ding J F 2025 Phys. Rev. B 111 115104 doi: 10.1103/PhysRevB.111.115104 [16] Mao H K, Chen X J, Ding Y, Li B, Wang L 2018 Rev. Mod. Phys. 90 015007 doi: 10.1103/RevModPhys.90.015007 [17] Jiang S Q, Holtgrewe N, Lobanov S S, Su F H, Mahmood M F, McWilliams R S, Goncharov A F 2018 Nat. Commun. 9 2624 doi: 10.1038/s41467-018-05011-z [18] Cheng P, Ye T T, Zeng H, Ding J F 2020 AIP Adv. 10 045110 doi: 10.1063/1.5128882 [19] 尤悦, 李尚升, 宿太超, 胡美华, 胡强, 王君卓, 高广进, 郭明明, 聂媛 2020 物理学报 69 238101 doi: 10.7498/aps.69.20200692 You Y, Li S S, Su T C, Hu M H, Hu Q, Wang J Z, Gao G J, Guo M M, Nie Y 2020 Acta Phys. Sin. 69 238101 doi: 10.7498/aps.69.20200692 [20] 秦晓玲, 朱栩量, 曹靖雯, 王浩诚, 张鹏 2021 物理学报 70 146301 doi: 10.7498/aps.70.20210013 Qin X L, Zhu X L, Cao J W, Wang H C, Zhang P 2021 Acta Phys. Sin. 70 146301 doi: 10.7498/aps.70.20210013 [21] Li Q, Zhang Y J, Xiang Z N, Zhang Y H, Zhu X Y, Wen H H 2024 Chin. Phys. Lett. 41 017401 doi: 10.1088/0256-307X/41/1/017401 [22] Hou J, Yang P T, Liu Z Y, Li J Y, Shan P F, Ma L, Wang G, Wang N N, Guo H Z, Sun J P, Uwatoko Y, Wang M, Zhang G M, Wang B S, Cheng J G 2023 Chin. Phys. Lett. 40 117302 doi: 10.1088/0256-307X/40/11/117302 [23] Zhang L J, Wang Y C, Lv J, Ma Y M 2017 Nat. Rev. Mater. 2 17005 doi: 10.1038/natrevmats.2017.5 [24] Guo S H, Bu K J, Li J W, Hu Q Y, Luo H, He Y H, Wu Y H, Zhang D Z, Zhao Y S, Yang W G, Kanatzidis M G, Lü X J 2021 J. Am. Chem. Soc. 143 2545 doi: 10.1021/jacs.0c11730 [25] Shi Y, Zhou Y, Ma Z W, Xiao G J, Wang K, Zou B 2020 J. Mater. Chem. C 8 12755 doi: 10.1039/D0TC02796K [26] Attique S, Ali N, Imran T, Rauf S, Khesro A, Ali S, Wang W J, Khatoon R, Abbas A, Ullah khan E, Yang S K, Wu H Z 2022 Sol. Energy 239 198 doi: 10.1016/j.solener.2022.05.009 [27] Wang L R, Yao P P, Wang F, Li S F, Chen Y P, Xia T Y, Guo E J, Wang K, Zou B, Guo H Z 2020 Adv. Sci. 7 1902900 doi: 10.1002/advs.201902900 [28] An C, Du X L, Chen X L, Zhou Y, Zhang M, Zhou Y H, Zhou J, Yang Z R 2023 Phys. Rev. B 107 134501 doi: 10.1103/PhysRevB.107.134501 [29] Qi M Y, Ye M Y, Ma S L, Feng J M, Du M Y, Huang H Y, Song H, Cui T 2024 J. Mater. Chem. C 12 12372 doi: 10.1039/D4TC01532K [30] Shen Z W, Wu Z Y, Wang S J, Wang H C, Li H K, Song J, Gao G Y, Wang L, Tian Y J 2024 Chin. Phys. Lett. 41 117101 doi: 10.1088/0256-307X/41/11/117101 [31] Shi Y Y, Wu M, Yue L, Wang K, Li Q J, Wu Y, Ye G L, Huang H J 2024 Appl. Phys. Lett. 124 094103 doi: 10.1063/5.0187864 [32] Wang N, Zhang G Z, Wang G Y, Feng Z B, Li Q, Zhang H W, Li Y W, Liu C L 2024 Small 20 e2400216 doi: 10.1002/smll.202400216 [33] Feng J M, Qi M Y, Song H, Ye M Y, Runowski M, Hu Z Y, Huang L K, Lian M, Zhao X B, Dan Y Q, Ma S L, Cui T 2025 Chem. Eng. J. 515 163611 doi: 10.1016/j.cej.2025.163611 [34] Mak K F, Lee C, Hone J, Shan J, Heinz T F 2010 Phys. Rev. Lett. 105 136805 doi: 10.1103/PhysRevLett.105.136805 [35] Wang Q H, Kalantar-Zadeh K, Kis A, Coleman J N, Strano M S 2012 Nat. Nanotechnol. 7 699 doi: 10.1038/nnano.2012.193 [36] Song X F, Guo Z X, Zhang Q C, Zhou P, Bao W Z, Zhang D W 2017 Small 13 1700098 doi: 10.1002/smll.201700098 [37] Khan K, Tareen A K, Aslam M, Wang R H, Zhang Y P, Mahmood A, Ouyang Z B, Zhang H, Guo Z Y 2020 J. Mater. Chem. C 8 387 doi: 10.1039/C9TC04187G [38] Liu Y, Duan X D, Huang Y, Duan X F 2018 Chem. Soc. Rev. 47 6388 doi: 10.1039/C8CS00318A [39] Choi W, Choudhary N, Han G H, Park J, Akinwande D, Lee Y H 2017 Mater. Today 20 116 doi: 10.1016/j.mattod.2016.10.002 [40] Nayak A P, Bhattacharyya S, Zhu J, Liu J, Wu X, Pandey T, Jin C Q, Singh A K, Akinwande D, Lin J F 2014 Nat. Commun. 5 3731 doi: 10.1038/ncomms4731 [41] Yuan Y F, Zhang Z T, Wang W K, Zhou Y H, Chen X L, An C, Zhang R R, Zhou Y, Gu C C, Li L, Li X J, Yang Z R 2018 Chin. Phys. B 27 066201 doi: 10.1088/1674-1056/27/6/066201 [42] Wang P, Wang Y G, Qu J Y, Zhu Q, Yang W G, Zhu J L, Wang L P, Zhang W W, He D W, Zhao Y S 2018 Phys. Rev. B 97 235202 doi: 10.1103/PhysRevB.97.235202 [43] Zhang X T, Dong Q, Li Z L, Jing X L, Liu R, Liu B, Zhao T T, Lin T, Li Q J, Liu B B 2022 Mater. Res. Lett. 10 547 doi: 10.1080/21663831.2022.2065893 [44] Wang N, Moutaabbid H, Feng Z B, Wang G Y, Zhang H W, Zhang G Z, Cao Z Y, Li Y W, Liu C L 2024 Appl. Phys. Lett. 125 093904 doi: 10.1063/5.0223258 [45] Aji Suleiman A, Zhou X, Zhai T Y 2021 J. Phys. D: Appl. Phys. 54 013002 doi: 10.1088/1361-6463/abae35 [46] Cheng P, Ye T T, Yan J W, Zhang K, Yao D Y, Pan X M, Wang Y F, Xue E, Su F H, Zhang J, Ding J F 2023 Adv. Opt. Mater. 11 2300316 doi: 10.1002/adom.202300316 [47] Li Z, Li Q, Li H, Tian F, Du M, Fang S, Liu R, Zhang L, Liu B 2022 Small Methods 6 2201044 doi: 10.1002/smtd.202201044 [48] Yue L, Tian F Y, Liu R, Li Z L, Li R X, Li C Y, Li Y C, Yang D L, Li X D, Li Q J, Zhang L J, Liu B B 2025 Natl. Sci. Rev. 12 nwae419 doi: 10.1093/nsr/nwae419 [49] Li Z L, Chen S X, Tian F Y, Fang S X, Li Q J, Du M Y, Yuan B, Kang L, Zhang L J, Liu B B 2024 Acta Mater. 278 120263 doi: 10.1016/j.actamat.2024.120263 [50] Xing S Y, Chen S X, Fang S X, Tian F Y, Li Z L, Jin X L, Li Q J, Liu B B 2024 Adv. Opt. Mater. 12 202401433 doi: 10.1002/adom.202401433 [51] Li Z L, Li Q J, Li H Y, Yue L, Zhao D L, Tian F Y, Dong Q, Zhang X T, Jin X L, Zhang L J, Liu R, Liu B B 2021 Adv. Funct. Mater. 32 2108636 doi: 10.1002/adfm.202108636 [52] Lu R H, Li Z L, Yue L, Song L Y, Fang S X, Liu T Y, Shen P F, Li Q J, Jin X L, Liu B B 2024 Mater. Today Phys. 42 101381 doi: 10.1016/j.mtphys.2024.101381 [53] Fang Y Q, Kong L P, Wang R Q, Zhang Z, Li Z Y, Wu Y H, Bu K J, Liu X Q, Yan S, Hattori T, Li N N, Li K, Liu G, Huang F Q 2023 Mater. Today Phys. 34 101083 doi: 10.1016/j.mtphys.2023.101083 [54] Li Z L, Gao D X, Chen S X, Yue L, Yuan B, Shen X D, Kang L, Li Q J, Liu B B 2025 J. Mater. Chem. A 13 9801 doi: 10.1039/D4TA08640F [55] Zhan X H, Jiang X M, Lv P, Xu J, Li F J, Chen Z L, Liu X B 2022 Angew. Chem. Int. Ed. 61 e202205491 doi: 10.1002/anie.202205491 [56] Yan H C, Ou T J, Jiao H, Wang T Y, Wang Q L, Liu C L, Liu X Z, Han Y H, Ma Y Z, Gao C X 2017 J. Phys. Chem. Lett. 8 2944 doi: 10.1021/acs.jpclett.7b01022 [57] Zhang H F, Yang J Z, Li Q J, You W W, Mao Y L 2023 Appl. Phys. Lett. 123 021107 doi: 10.1063/5.0149531 [58] Ou T J, Liu C L, Yan H C, Han Y H, Wang Q L, Liu X Z, Ma Y Z, Gao C X 2019 Appl. Phys. Lett. 114 062105 doi: 10.1063/1.5079919 [59] Jing X L, Zhou D L, Sun R, Zhang Y, Li Y C, Li X D, Li Q J, Song H W, Liu B B 2021 Adv. Funct. Mater. 31 2100930 doi: 10.1002/adfm.202100930 [60] Lü X J, Wang Y G, Stoumpos C C, Hu Q Y, Guo X F, Chen H J, Yang L X, Smith J S, Yang W G, Zhao Y S, Xu H W, Kanatzidis M G, Jia Q X 2016 Adv. Mater. 28 8663 doi: 10.1002/adma.201600771 [61] Li Z L, Jia B X, Fang S X, Li Q J, Tian F Y, Li H Y, Liu R, Liu Y C, Zhang L J, Liu S Z, Liu B B 2022 Adv. Sci. 10 2205837 doi: 10.1002/advs.202205837 [62] Yue L, Li Z L, Yu L C, Xu K B, Liu R, Li C Y, Li Y C, Yang D L, Li X D, Li Q J, Liu B B 2024 J. Am. Chem. Soc. 146 25245 doi: 10.1021/jacs.4c09361 [63] Liu T B, Bu K J, Zhang Q, Zhang P J, Guo S H, Liang J Y, Wang B H, Zheng H Y, Wang Y G, Yang W G, Lü X J 2022 Materials 15 3845 doi: 10.3390/ma15113845 [64] Yu H, Shi R, Zhao Y, Bian T, Zhao Y, Zhou C, Waterhouse G I N, Wu L Z, Tung C H, Zhang T 2017 Adv. Mater. 29 1605148 doi: 10.1002/adma.201605148 [65] Cheng P, Ye T, Yi M, Cheng W, Zhang L, Hong P, Sun C, Xie Y, Yao D, Pan X, Xue E, Zhang X, Shen C, Ding J 2025 Appl. Phys. Lett. 126 251902 doi: 10.1063/5.0270348 [66] Cheng P, Yao D Y, Yan J W, Ye T T, Liu H H, Zeng H, Pan X M, Zhang G Q, Ding J F 2023 Phys. Rev. Appl. 19 024048 doi: 10.1103/PhysRevApplied.19.024048 [67] Li Y Z, Yang X G, Lü C F, Qin J X, Zhang C, Zhang Z F, Chen X X, Zang J H, Lou Q, Dong L, Shan C X 2022 Carbon 199 453 doi: 10.1016/j.carbon.2022.08.044 [68] Fang S X, Dong Q, Li Z L, Tian H, Liu T Y, Li R X, Jing X L, Yue L, Li C Y, Liu R, Li Q J, Liu B B 2023 J. Phys. Chem. C 127 8383 doi: 10.1021/acs.jpcc.3c01557 [69] Fang S X, Li Q J, Li Z L, Dong Q, Jing X L, Li C Y, Li H Y, Liu B, Liu R, Liu B B 2022 Mater. Res. Lett. 11 134 doi: 10.1080/21663831.2022.2130717 [70] Zhang G H, Zhang Q, Hu Q Y, Wang B H, Yang W G 2019 J. Mater. Chem. A 7 4019 doi: 10.1039/C8TA11168E [71] Yue L, Cui D D, Tian F B, Liu S, Li Z L, Liu R, Yao Z, Li Y C, Yang D L, Li X D, Li Q J, Du Y, Liu B B 2024 Acta Mater. 263 119529 doi: 10.1016/j.actamat.2023.119529 [72] Zhang G H, Liu F L, Gu T T, Zhao Y S, Li N N, Yang W G, Feng S H 2017 Adv. Electron. Mater. 3 600498 doi: 10.1002/aelm.201600498 [73] Rahman S, Samanta S, Kuzmin A, Errandonea D, Saqib H, Brewe D L, Kim J, Lu J L, Wang L 2019 Adv. Sci. 6 1901132 doi: 10.1002/advs.201901132 [74] Li C, Liu K, Peng S, Feng Q, Jiang D Q, Wen T, Xiao H, Yue B B, Wang Y G 2023 Chem. Mater. 35 1449 doi: 10.1021/acs.chemmater.2c03673 [75] Li C, Liu K, Jiang D Q, Wen T, Chen E, Ma Y Y, Yue B B, Chu S Q, Wang Y G 2023 Chem. Mater. 35 4821 doi: 10.1021/acs.chemmater.3c00791 [76] Li C Y, Liu R, Zhao T T, Li Z L, Yue L, Lin T, Zhang X T, Li Q J, Liu B B 2022 Appl. Phys. Lett. 121 042102 doi: 10.1063/5.0094431 [77] Ye M Y, Li Y, Tang R L, Liu S Y, Ma S L, Liu H Z, Tao Q, Yang B, Wang X, Yue H J, Zhu P W 2022 Nanoscale 14 2668 doi: 10.1039/D1NR07721J [78] Wang L R, Wang K, Xiao G J, Zeng Q S, Zou B 2016 J. Phys. Chem. Lett. 7 5273 doi: 10.1021/acs.jpclett.6b02420 [79] Wang L, Wang K, Zou B 2016 J. Phys. Chem. Lett. 7 2556 doi: 10.1021/acs.jpclett.6b00999 [80] Wang F, Tan M P, Li C, Niu C Y, Zhao X 2019 Org. Electron. 67 89 doi: 10.1016/j.orgel.2019.01.003 [81] Morana M, Malavasi L 2021 Sol. RRL 5 2100550 doi: 10.1002/solr.202100550 [82] Zhang W W, Tang G, Sahoo M P K, Liang Y T, Zhang Y J 2022 Phys. Rev. B 105 075150 doi: 10.1103/PhysRevB.105.075150 [83] Mączka M, Dybała F, Herman A P, Paraguassu W, Barros dos Santos A J, Kudrawiec R 2024 RSC Adv. 14 38514 doi: 10.1039/D4RA07511K [84] Feng H C, Zhang G Z, Feng Z B, Li Q, Wang G Y, Li Y W, Fang Y Y, Liu C L 2024 Appl. Phys. Lett. 124 043902 doi: 10.1063/5.0189095 -

首页

首页 登录

登录 注册

注册

下载:

下载: