-

国家推进构建清洁高效、低碳零碳的新型电力系统[1-2],真空环保型开关是开关领域的研究热点。随着电极的逐渐拉开,真空电弧的形态发生一系列的状态变化,最后在真空间隙中能量耗尽后熄灭。

目前学者对真空电弧特性研究做了很多工作,Boxman R L等[3]、Keidar M等[4]、Schade E等[5]、王立军等[6]逐步建立完善的双温磁流体模型,增加能量方程、外加磁场对粘性系数、粒子动能等条件。李显哲等[7]论述双温模型论仿真在不同的转速下对真空电弧的影响。在实验中,赵子玉等[8]采用CCD研究电弧形态特征的变化过程。吴延清等[9]利用高速摄像机及图像处理分析了电弧的轮廓和内部等离子体之间的关系。董华军等[10-11]利用高速相机对不同阶段的电弧形态内外面积定量分析,分析电弧燃烧和介质恢复的关键因素。生鑫等[12]研究触头旋转分离加速真空电弧由限制型电弧向扩散型电弧转变,导致扩散型电弧沿径向运动范围增大,使电弧能量尽快消散。综上研究中表明,真空电弧形态特性是影响电弧熄灭的重要因素之一。

本文针对传统真空开关中动触头在机构作用下快速分断的特点,研究在动触头直线分断的过程中投入旋转运动,达到在高速直线分断的过程伴随电极旋转的运动方式(下文简称“旋转分断”)[13]。课题组通过对真空环境下旋转开断方式的电弧研究,得到一系列的研究成果。刘佳佳等[14]分析触头旋转运动有助于增加空间电荷分布区域,减小空间电荷对外加电场产生的畸变作用。徐鸿飞等[15]分析真空电弧在旋转开断方式下受到触头磁场和旋转离心力的共同作用,燃弧时间更短。在实验观测中发现电极旋转投入的时刻不同,导致不同的电弧形态,而在真空电弧开断过程中,不同的电弧形态特性将影响电弧演化与弧介质恢复过程。基于此,本文针对真空电弧旋转分断在不同投入时刻的电弧特性进行研究补充,同时是对不同开关开断方式下电弧特性的进一步探索。

-

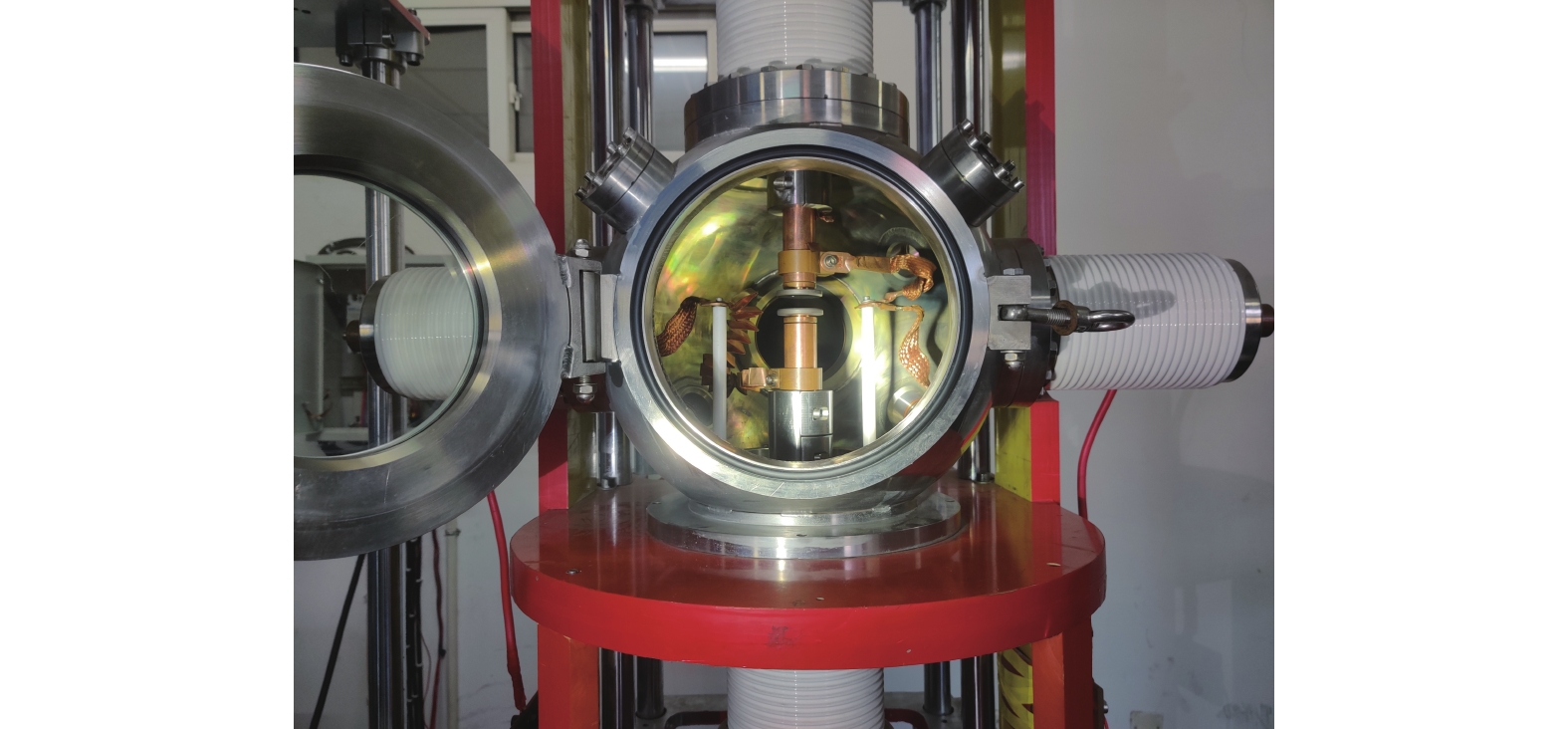

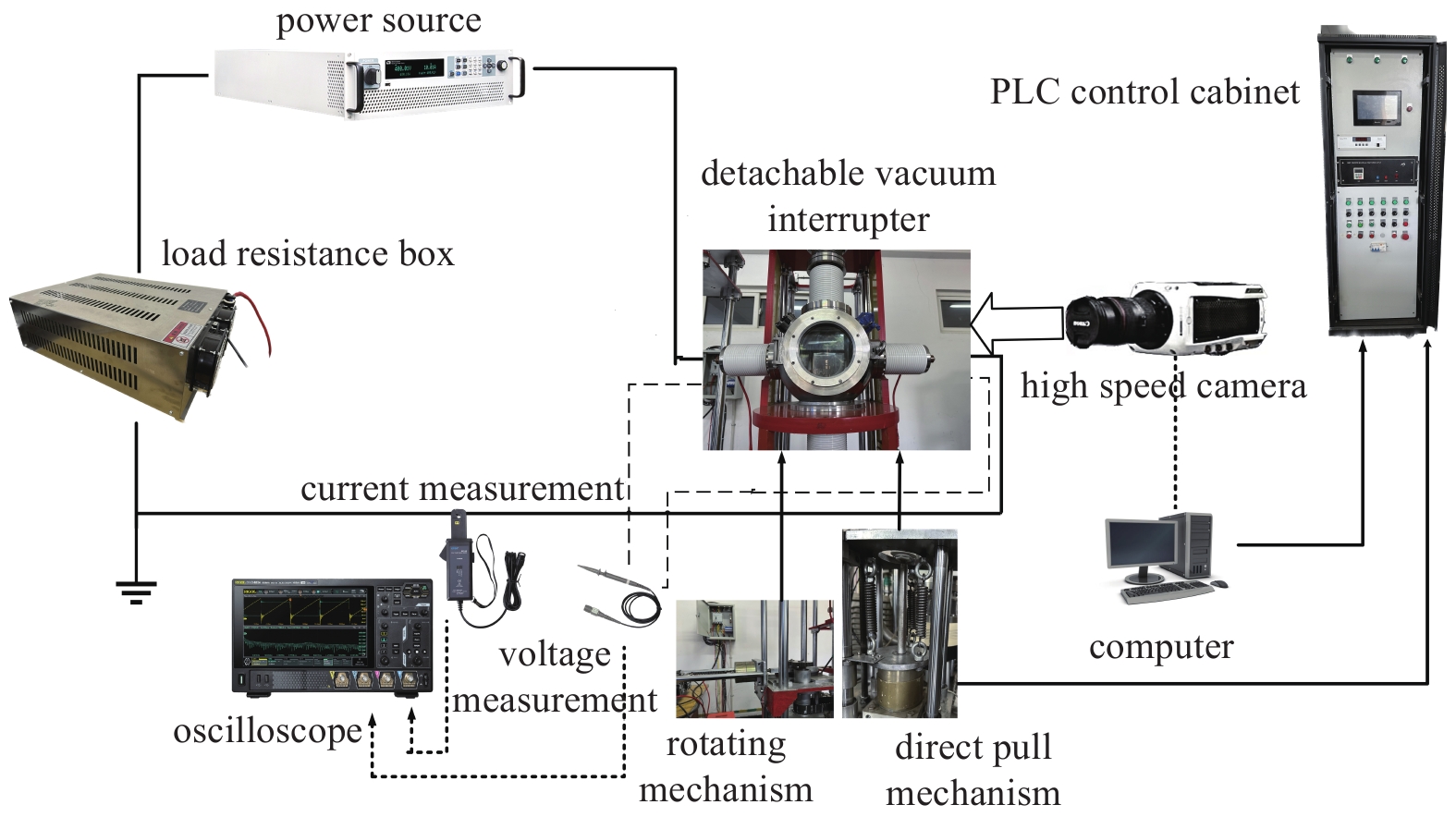

本文使用高速相机采集图像,示波器采集电压、电流波形,PLC控制等搭建实验平台。研究电极在直拉分断、直拉过程伴随旋转分断(下文简称“刚分旋转”)、直拉分断后4 ms加入旋转分断、直拉分断后8 ms加入旋转分断,四种不同实验组的电弧特性,给出详细的电弧特性分析,以及旋转的加入对电弧特性的影响。针对电极旋转的特征,搭建了基于可拆卸真空灭弧室的真空实验平台,如图1所示。

保持真空泡真空度3×10−4(Pa)以下,真空度可以通过PLC控制柜中的真空计机构进行检测。真空系统是由PVP-12型直联泵、F-250/1500分子泵、ZDF-5201数显真空计、PLC等电器元件组成。真空泵机组由PVP-12旋片式真空泵、F-250/1500涡轮分子泵组成。二者之间用不锈钢管道和波纹管连接,波纹管具有隔绝电流、保护分子泵等仪器的效果。可拆卸真空灭弧室如图2所示。

高速相机通过可拆卸灭弧室可更换的光学玻璃板,拍摄电弧运动过程和电弧演化过程。实验中由IT6000D型大功率直流电源为实验线路供电,可提供1~150 A、1~150 V的直流电流、电压。电源连接0.5 Ω负载电阻箱,对线路进行保护,供电源调试电压、电流的值。在灭弧室左侧接入电源负极连接阴极动触头,右侧接入正极连接阳极静触头。

-

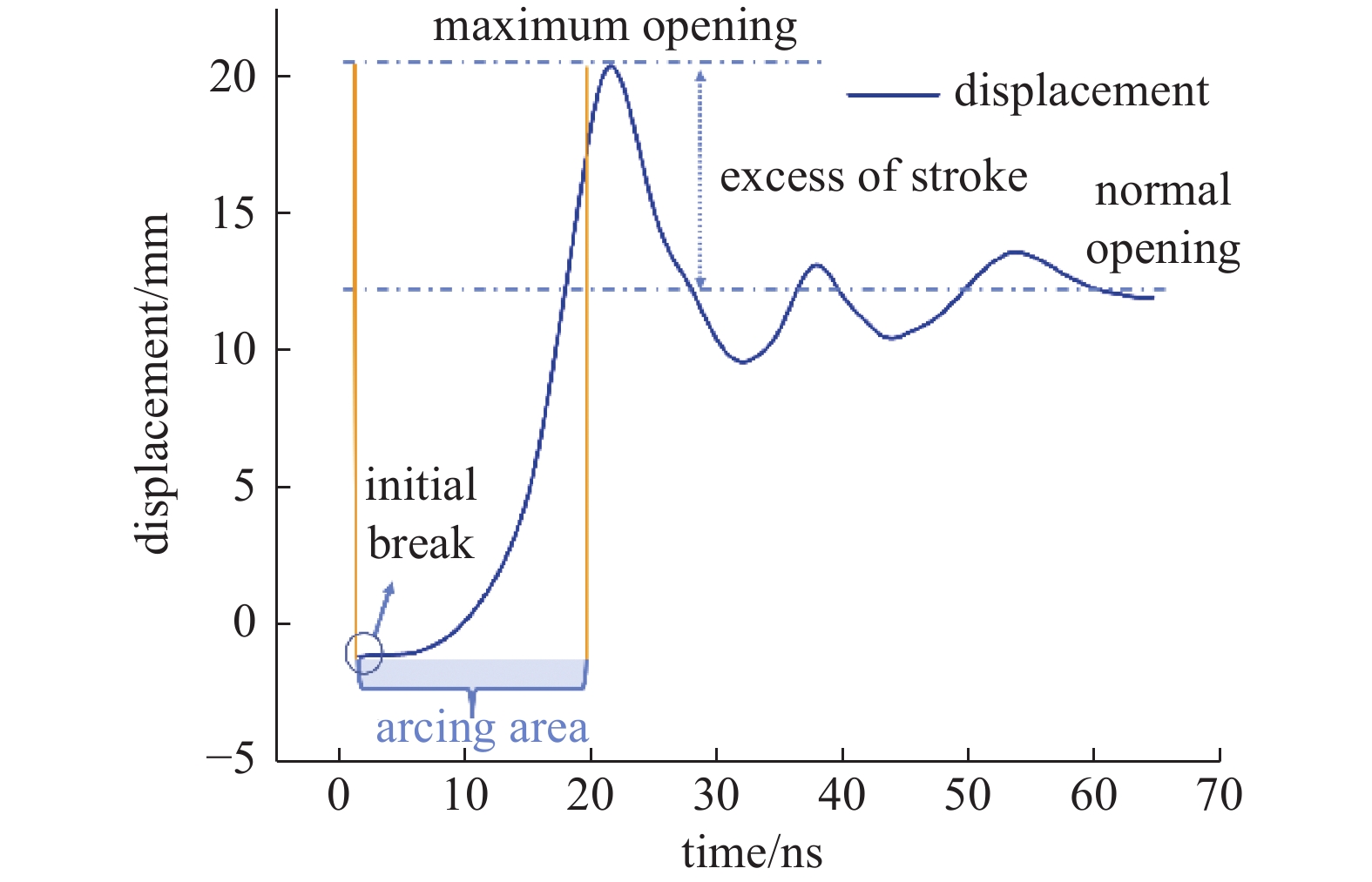

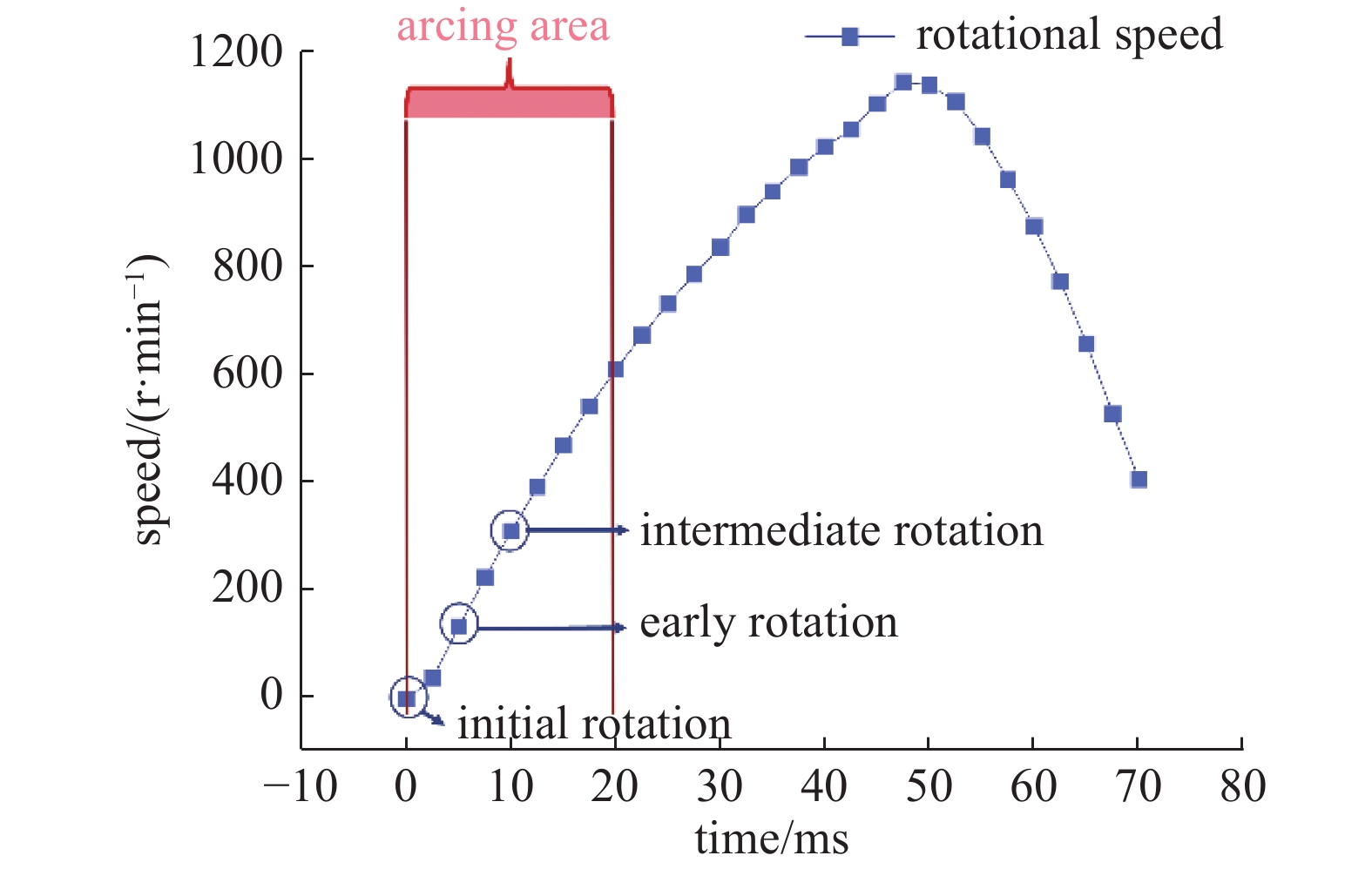

实验根据高速相机观测,机构解除触头预压力,触头准备分离,刚分速度达到了最大值为1.51 m/s,随着永磁机构的持续吸合动作,拉伸电极达到开距最大值超过正常开距的部分称之为超程,随着永磁机构达到最大开距极限,弹簧作用力反大于永磁机构直拉力度,反向拉至正常开距12 mm处,燃弧区域主要为20 ms内,直拉机构的直拉机械特性曲线如图3所示。

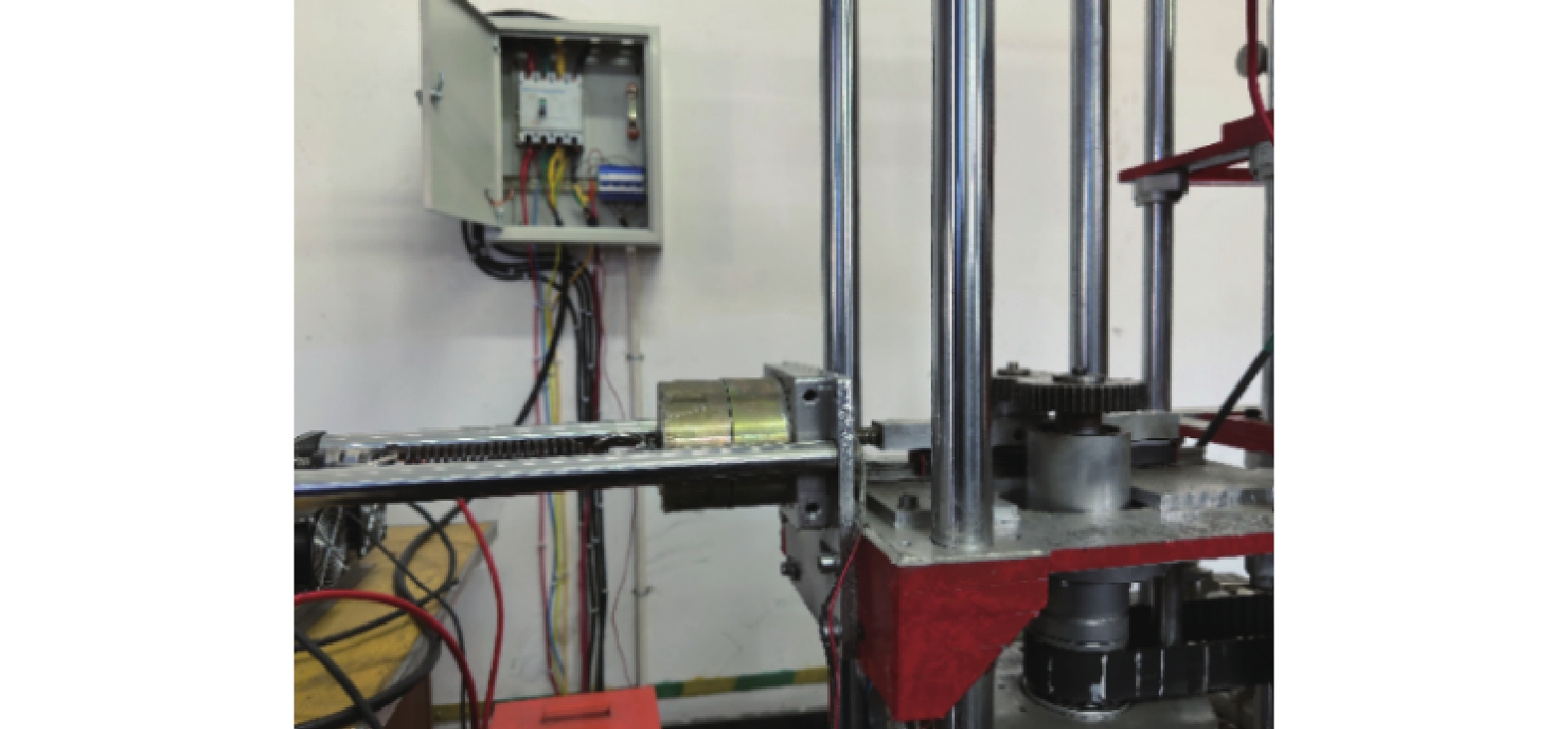

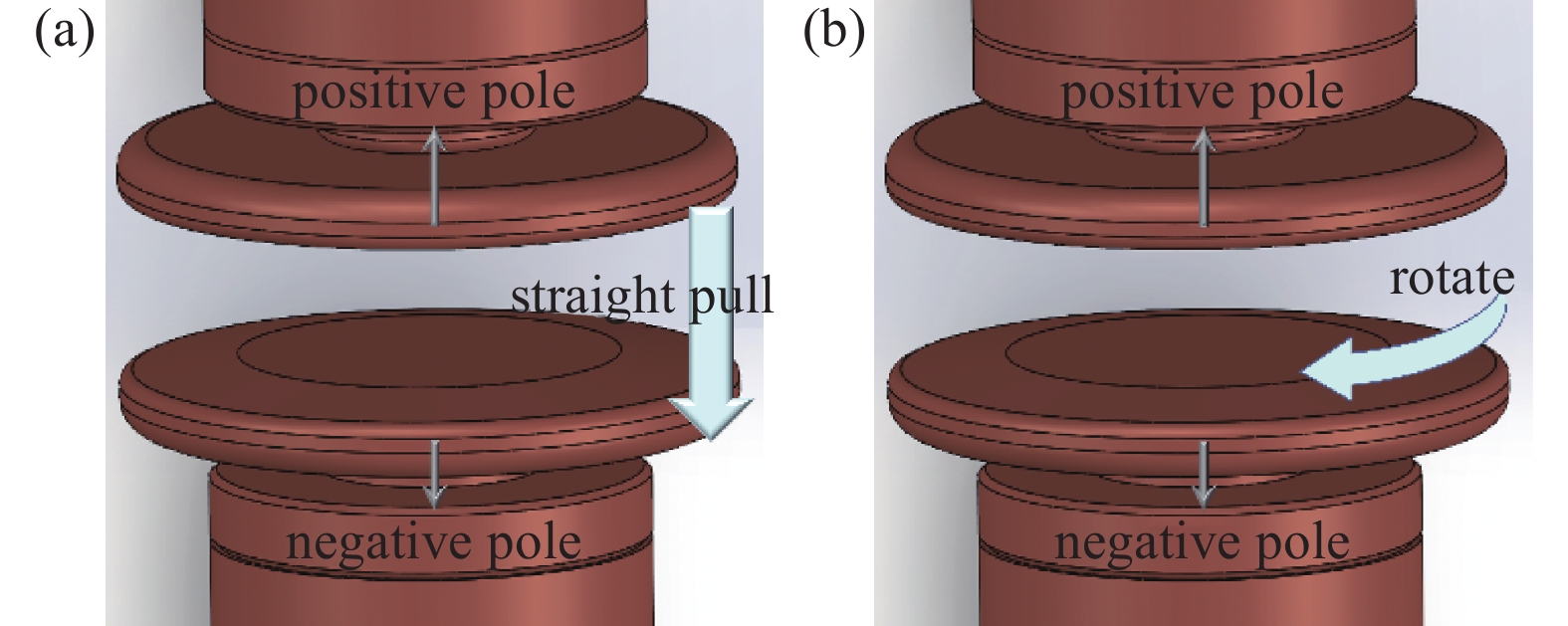

实验中需要通过旋转机构对电极进行旋转实验,通过PLC的程序控制达到预期实验目的。旋转机构通过电机旋转带动齿轮,齿轮拉动皮带拖动电极旋转(图4),更换相应齿轮比即可调节旋转速度。电弧燃弧区域为0−20 ms内,转速为0−600 r/min之间。实验动作方式采用直拉分断和直拉分断后添加顺时针旋转的动作方式如图5所示。

在直拉分断的过程中,添加不同时刻的顺时针旋转分断,目的在于在直拉分断的过程中,给予等离子体离心力,影响金属蒸汽云的空间分布和密度大小,进而影响电弧的周期特性。旋转机构动作曲线如图6所示。

-

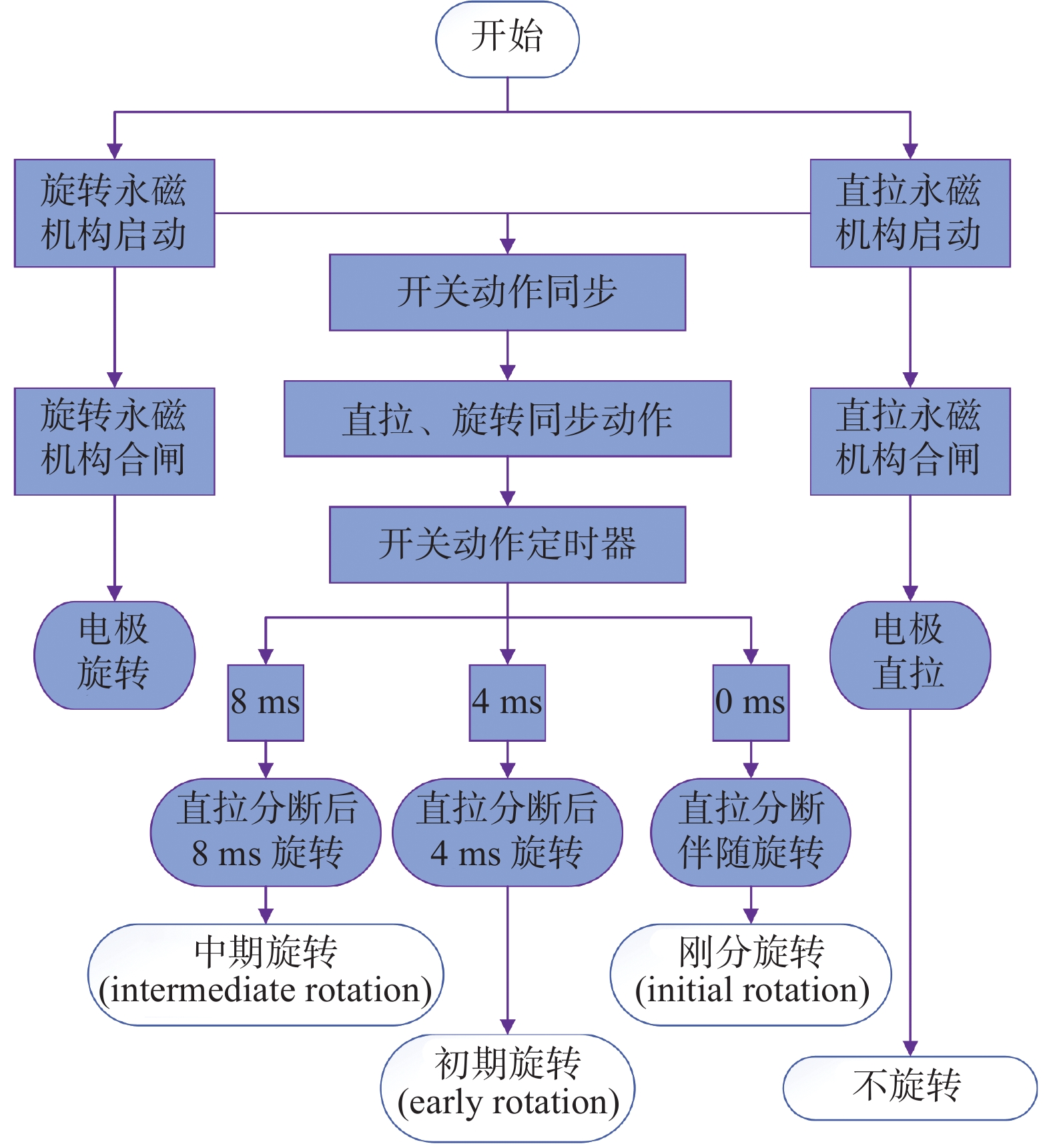

PLC的永磁机构动作方式有三种:直拉永磁机构启动、旋转永磁机构启动和直拉、旋转同步动作启动。按动直拉、旋转的启动按钮,对应图1中的直拉、旋转机构会拉动电极做相应的运动。基于本文实验要求:在直拉中增加旋转开断。故在梯形程序框图中设置同步节点和定时器,直拉旋转同步动作。设置开关定时器,延迟在直拉的过程中的旋转动作时间。

以刚分旋转为例。首先启动旋转机构(图4),旋转机构拉开,其次启动直拉机构,机构带动阴、阳极(图2)闭合。启动开关同步,设定PLC定时器时间为0 ms。检查仪器运行正常后上电实验。这时在高速相机中可以查看,电极在拉开的过程中伴随着旋转的加入,动作方式图5所示。更改定时器时间为0 ms、4 ms、8 ms即可达到不同实验要求。

本文采用四种动作方式进行实验,分别是:电极直拉(不旋转)、直拉分断伴随旋转(“刚分旋转”图6“Initial rotation”)、直拉分断后4 ms加入旋转(“初期旋转”图6“Early rotation”)和直拉分断后8 ms加入旋转(“中期旋转”图6“Intermediate rotation”),流程如图7所示。

-

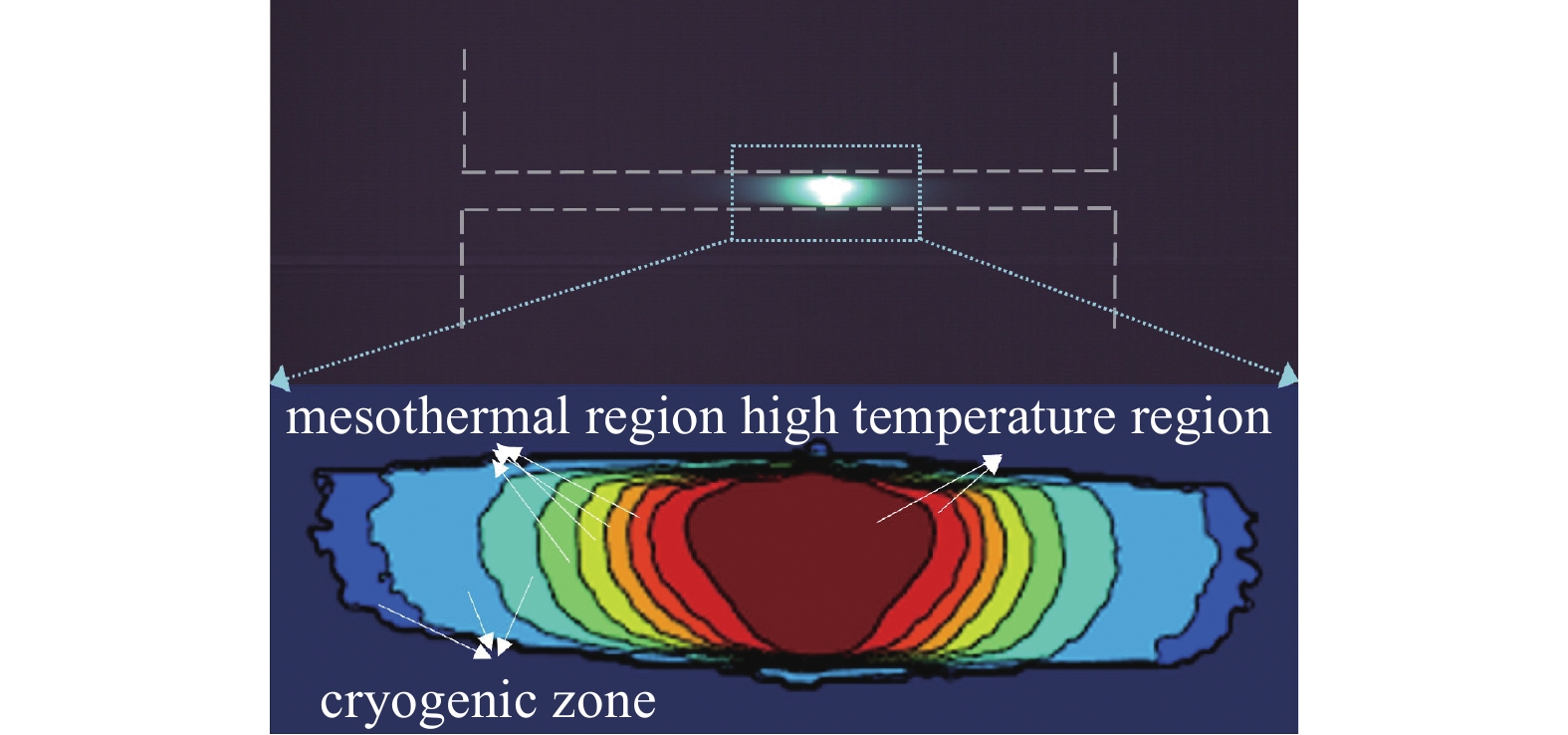

为了得到更好的图像处理效果,需要对图像采用中值滤波去噪、增强灰度变换等方法。

(1)中值滤波高效地滤除图像中的椒盐噪声在滤波时使用二维中值滤波,表达式如式(1)所示:

式中,

$f(x,y)$ 、$g(x,y)$ 分别为降噪处理前和处理后的图像,W为中值滤波器模板,模板格式选择3×3或5×5方形模板,模板尺寸越大,平滑后的图像效果也就越模糊。(2)迭代阈值分割在设置初始参数后,利用多次迭代计算出最优阈值来分割图像。在使用迭代阈值分割前需要设定参

${{{T}}_0}$ ,初始估计值${{{T}}_1}$ 和初始阈值${{{T}}_2}$ ,表达式如(2)(3)所示:式中

${\mu _0}$ 、${\mu _1}$ 分别对应图像中最大、最小灰度值。通过反复迭代求出最佳阈值。利用迭代后得到的最佳阈值,可得到图像在最佳阈值下的电弧边缘图像和电弧二值化图像。

(3)通过灰度变换法是最常用的伪色增强技术,在处理前先根据函数映射关系将灰度图

$g(x,y)$ 拆分为R、G、B三个分量,再将三个分量合成彩色图像,从而达到图像增强的效果。设置合适的灰度值,进一步细化电弧形态,更好的分析电弧特性。应用滤波程序先行让电弧图像降噪处理,去除干扰后,利用色彩增强技术再次处理图像,图8所示为某时刻真空电弧各温度区域分布示意图。

-

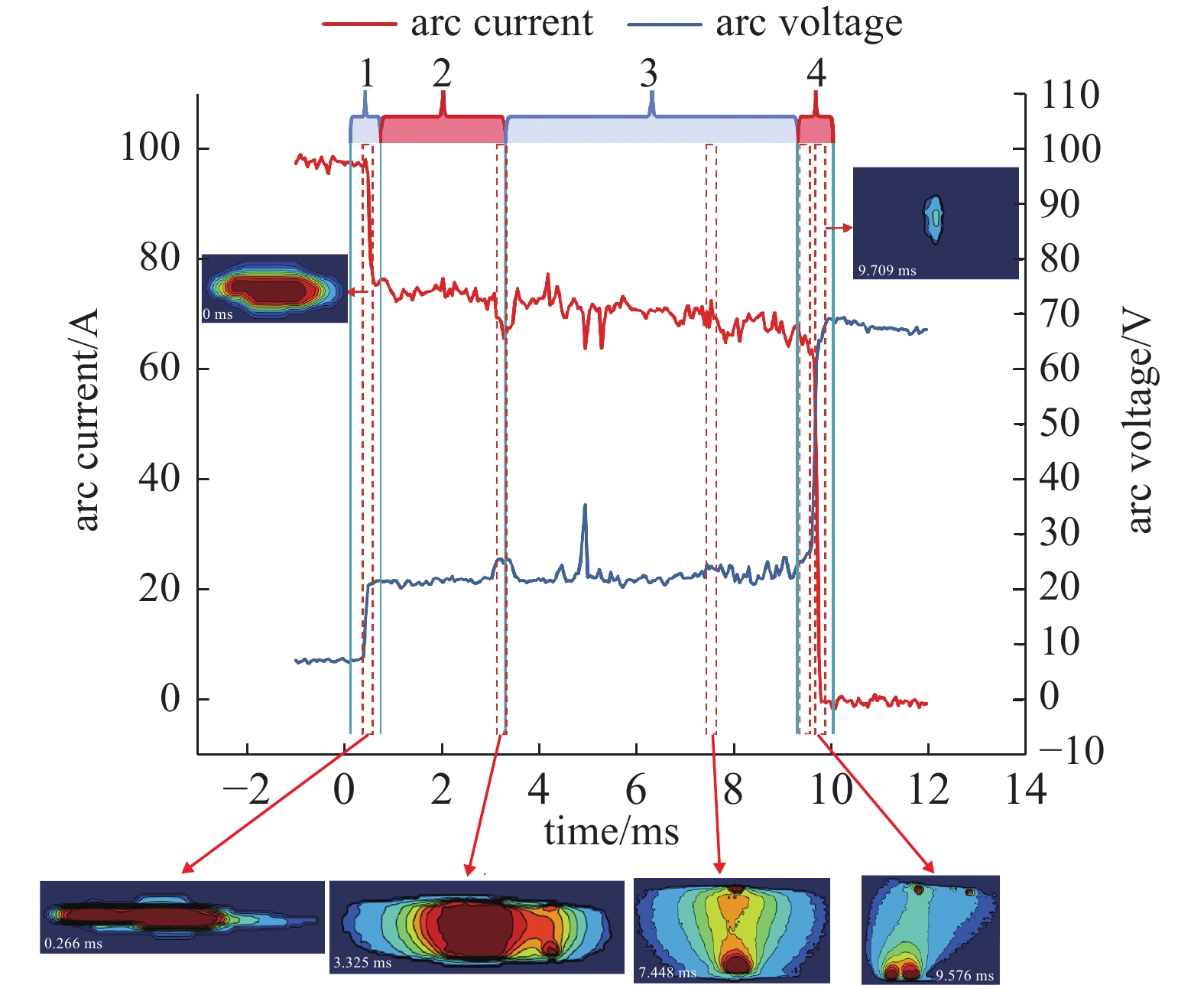

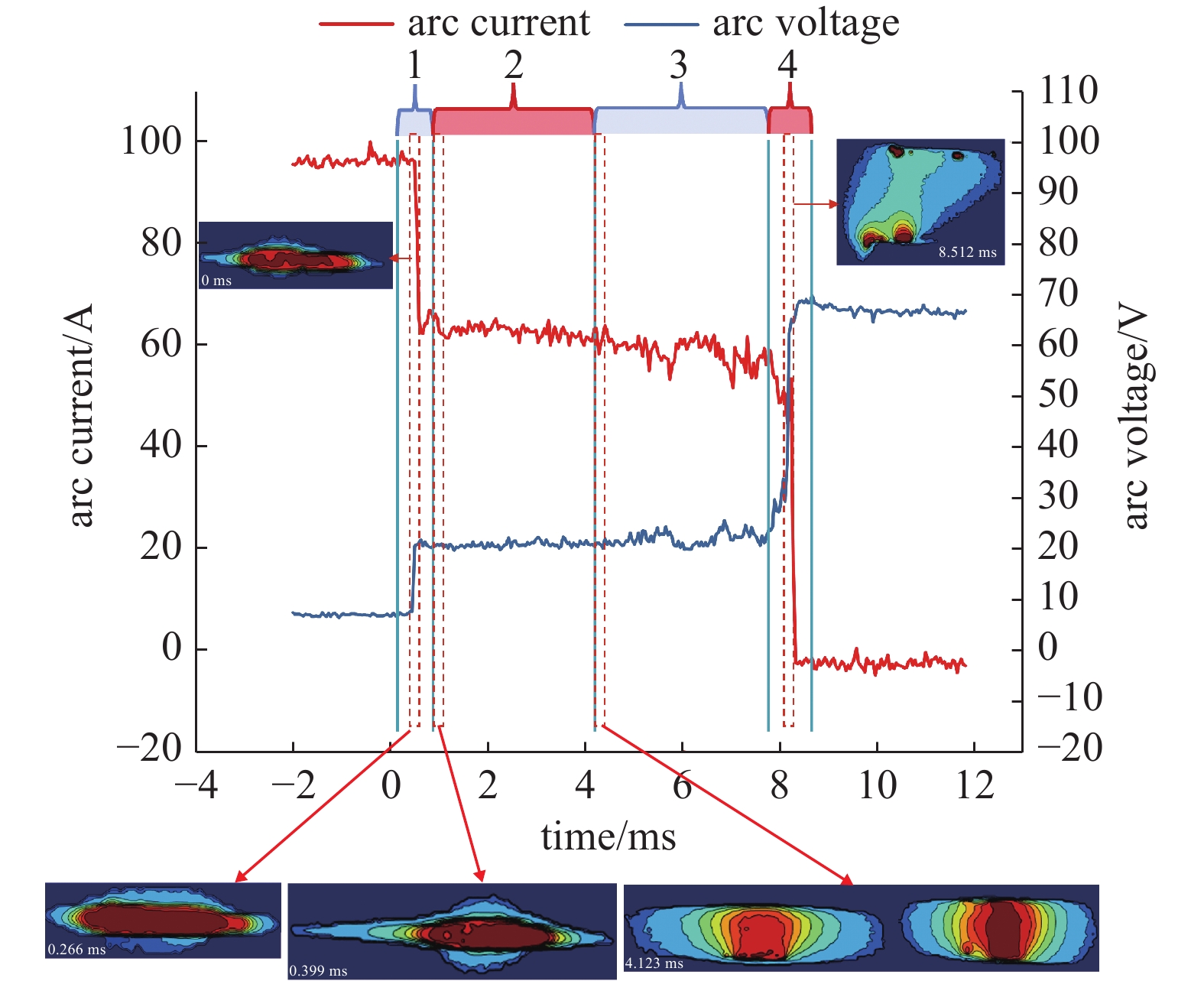

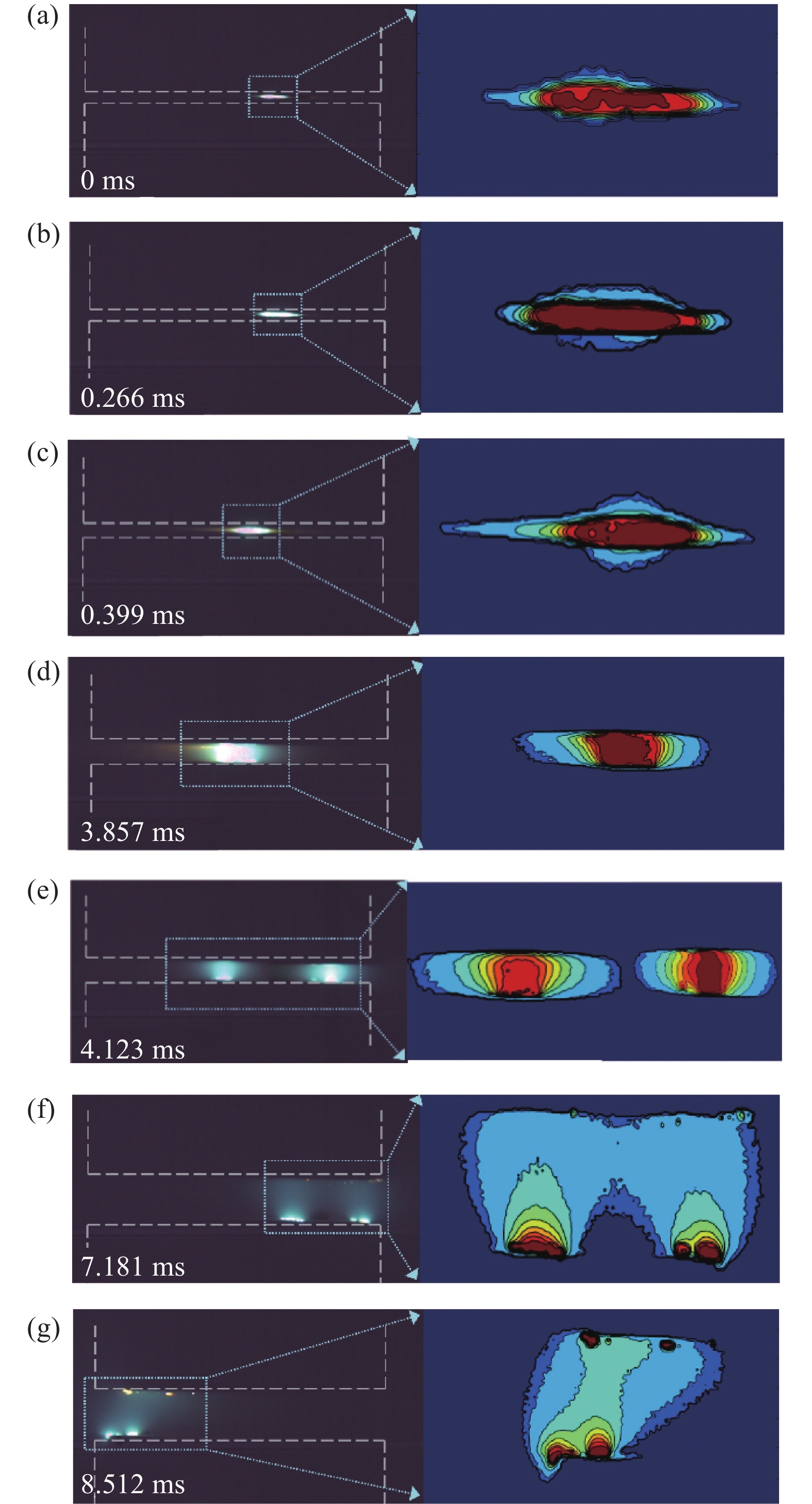

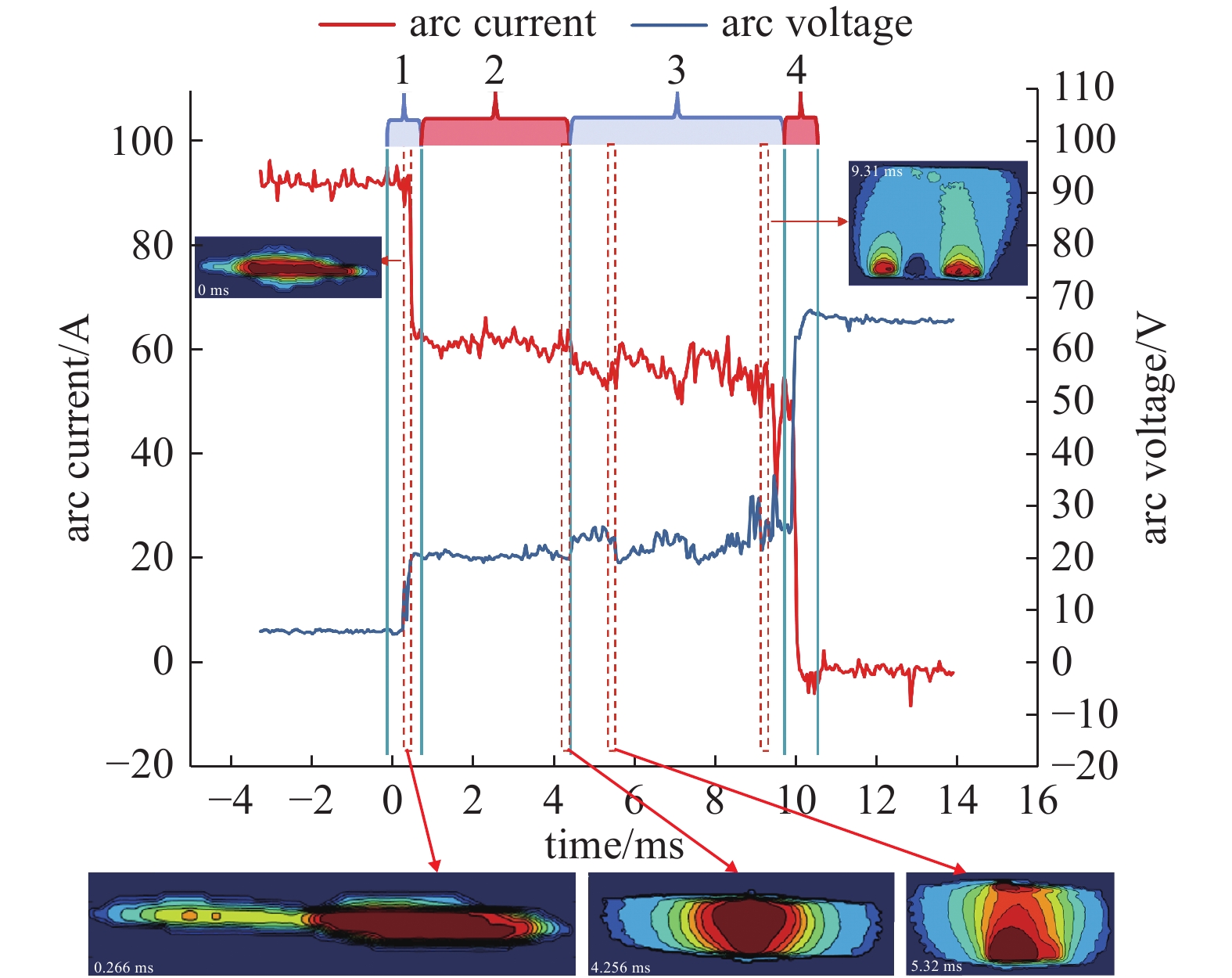

高速相机拍摄速度7500 fps,拍摄分辨率为1024×512,每张图片拍照间隔为0.133 ms。实验参数为:电流直流100 A,电压70 V,平板触头,开距为10 mm。示波器图示波形如图9所示。以直拉分断为例,根据真空电弧的不同形态,以及对应的示波器电压、电流的波动变化,划分为四个阶段。图像分析以高速摄像原图(左侧)和对应的图像处理图(右侧)为格式,分析真空电弧特性,分析如下。

-

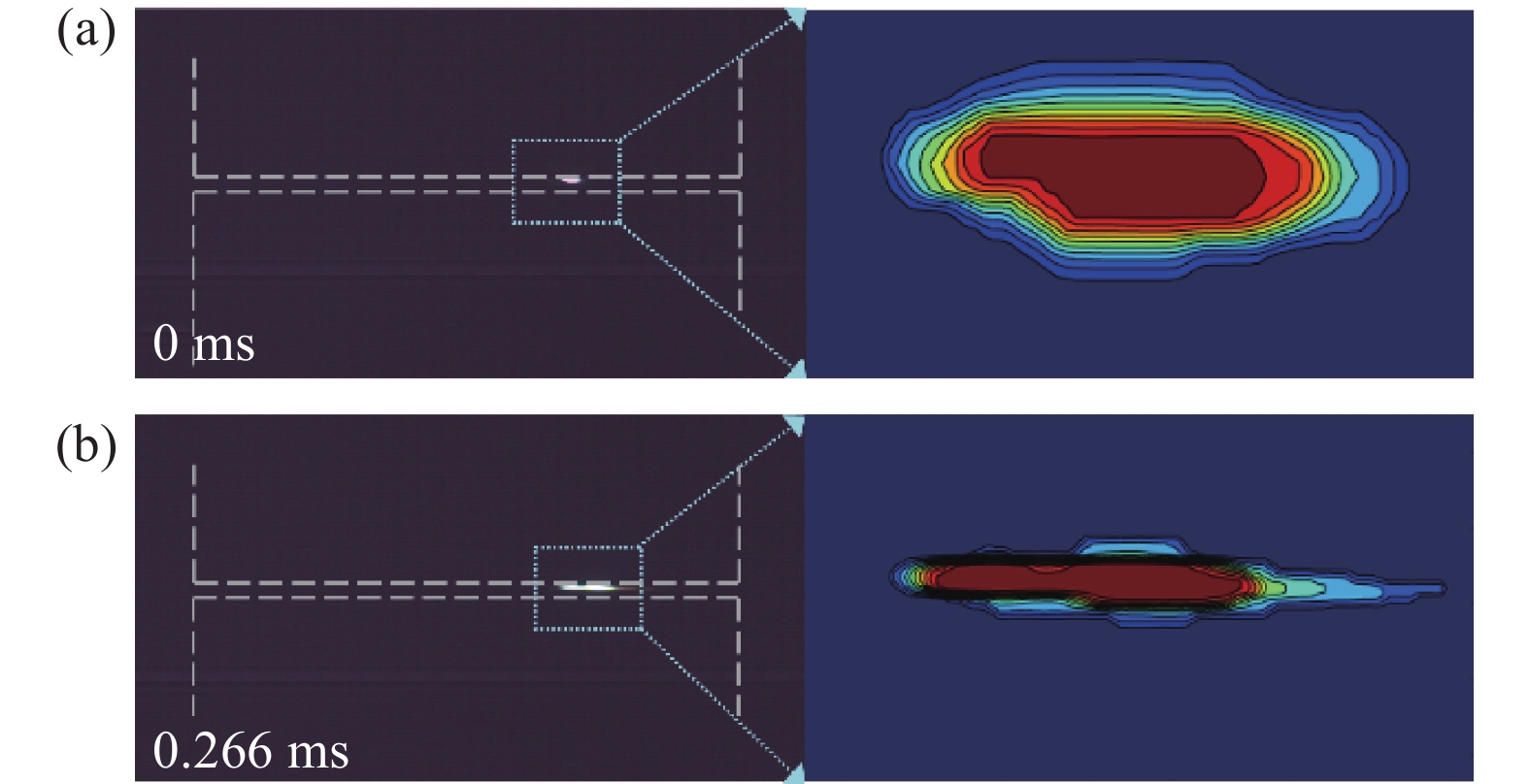

在触头刚分时刻0.3 ms左右,触头解除预压力,拉开微弱亮光,限制型电弧由此点燃。从高速相机中观看为全黑的图像到有微弱亮光,如图10(a)(b)所示,微弱亮光位置保持不动。触头闭合时电流为100 A,电压为0 V,随着电弧被点燃,示波器的电流的直速下降,电压回升。

图10(a)、(b)电弧位置、形态几乎没有发生变化。电弧点燃后形成限制弧,这种电弧很难被横向磁场驱动且移动速度很慢,呈四角星状,经过0.266 ms左右的起始停滞后,电弧开始运动。

-

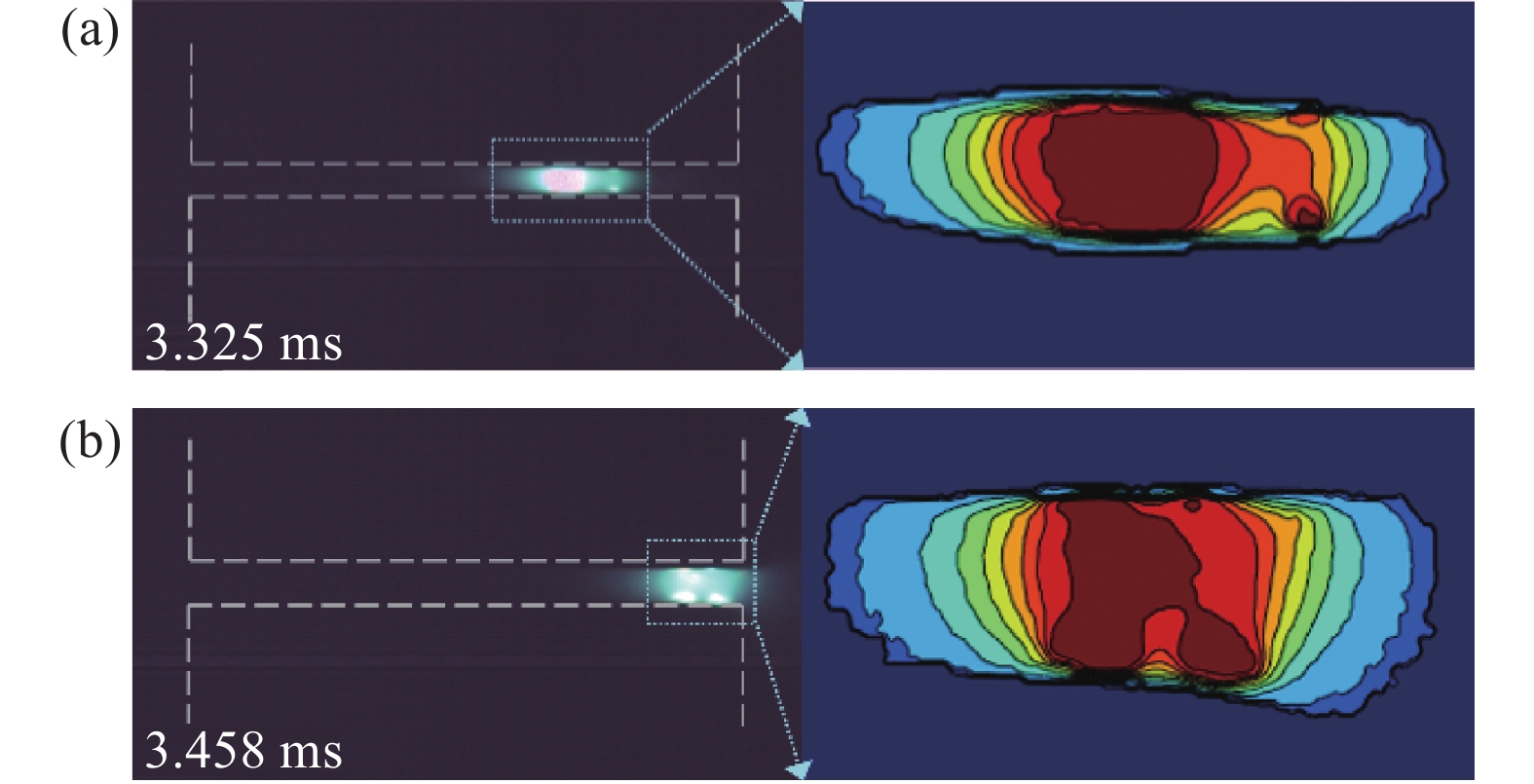

随着触头开距的逐步增大,电弧能量逐渐汇集,团状斑点在不断的分裂、融合,示波器中电流、电压的上下波动明显。第二阶段维持了3 ms左右,电弧斑点随着电极的拉伸,逐步的扩大,在电极表面,无序移动,亮度逐步提升。从图像处理中发现,电弧高温区贯穿阴、阳极,呈形态光亮圆柱状。如图11(a)所示。下一阶段如图11(b)所示,电弧从阴、阳极表面分开,团状体分离,电弧离开阳极表面,呈点状斑点样式存在。在示波器中亦可发现,电流呈一小段时间的下降的趋势,也对应着球状体从阴、阳极表面分离的特点,良好的团球状导通通道发展成为点状斑点。点状斑点产生前,伴随着视频图像显示红色光斑高亮,如图11(a)所示,由于弧柱能量高,影响高速相机的感光CMOS造成过曝,意味着点状斑点产生时电弧剧烈燃烧,伴随着更高能量的迸发。

图像处理中发现,弧柱中心区域变细,是因为电弧区域很小,受到光斑的强光扰动,图像处理中没发现很好的分离效果,仅可发现中间弧柱区变细;反而在原始图像中可以清晰的发现团状斑点的分离,在图像处理中斑点强光影响图像处理效果,加强滤波会对电弧图像有影响,故保留此现象。

-

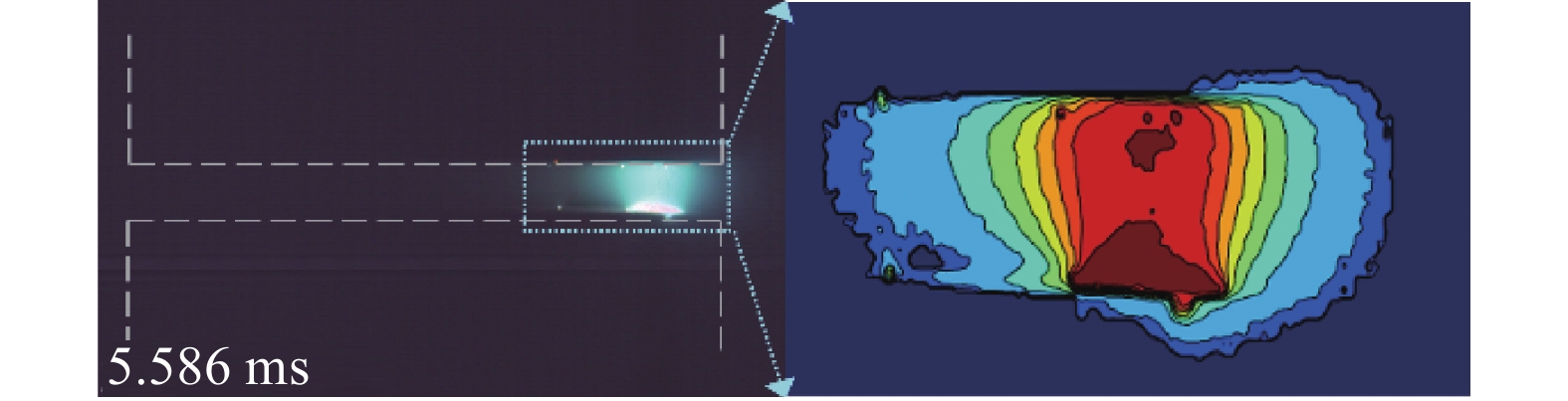

图12所示,阴极呈形状高亮的光斑,称为点状斑点。斑点在无规则的移动,不断的分裂融合重组,电流、电压在示波器上的波形也在随着融合重组而上下波动。电弧不断逸散能量。根据图像规律分析可得:在第二、三阶段,电弧能量以0.4 ms为周期分裂、融合,周而复始。弧柱部分为剧烈发红般的高亮区。示波器中的电流、电压在剧烈的震荡,伴随电极熔蚀,可以发现图像中有铜金属蒸汽燃烧液滴喷溅。

电弧的产生对电极材料的烧蚀严重,高能量的电弧在电极表面移动、烧蚀,产生大量的铜金属蒸汽液滴,图14所示金色的铜金属液滴。飞溅的金属蒸汽影响真空介质的导通,导致示波器的电压、电流具有明显的波折。电弧高速轰击触头表面,产生大量的热能,使部分金属材料迅速融化汽化,在压力的作用下,阴极表面熔融区金属产生位移、堆积、凝固,形成凹坑。凹坑对电弧的运动有较强的影响,电弧易在凹坑处固定燃烧。电弧转化为扩散态后,亮度逐渐降低,能量变弱。电弧迎来熄灭。

从图像处理中观测到,点状斑点亮度高,会在阳极对应位置出现类斑点的高亮区,随着对应阴极斑点的移动而移动,这是由于光滑的阳极触头反射高亮的斑点而形成,且阳极作为接收器,接高温金属粒子,产生微弱光斑,图13所示。

电弧能量耗尽转入侧壁,从示波器波形也可以看出,电压、电流趋于波动幅度变大,进入待熄灭状态,如图14所示。

-

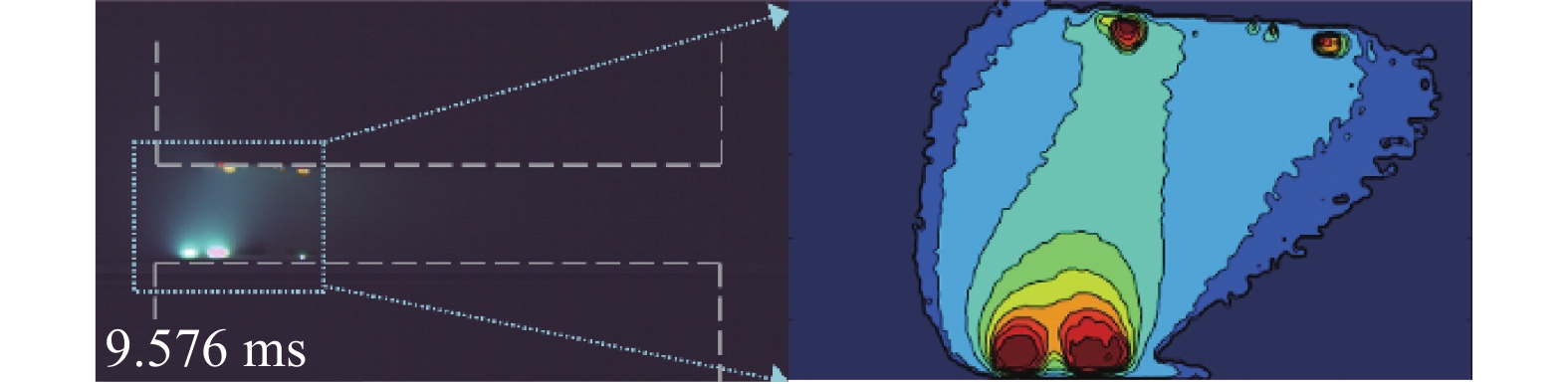

随着电弧能量耗尽进入待熄灭状态。电弧位置处于边缘处凹坑点,或转入侧壁边缘燃烧,电弧运动速度逐步加快,亮度减弱,电弧能量逐渐减小,电弧濒临熄灭,图15所示。

电弧进入待熄灭模式后,由于电弧燃烧时可能会产生烧坑,或真空介质没有更快的恢复,会导致电弧复燃,复燃的电弧能量相对于之前有很大的降低,高温区减小,光强减弱。多数电弧在金属液滴喷溅后转入待熄灭状态持续1 ms左右即可熄弧。

-

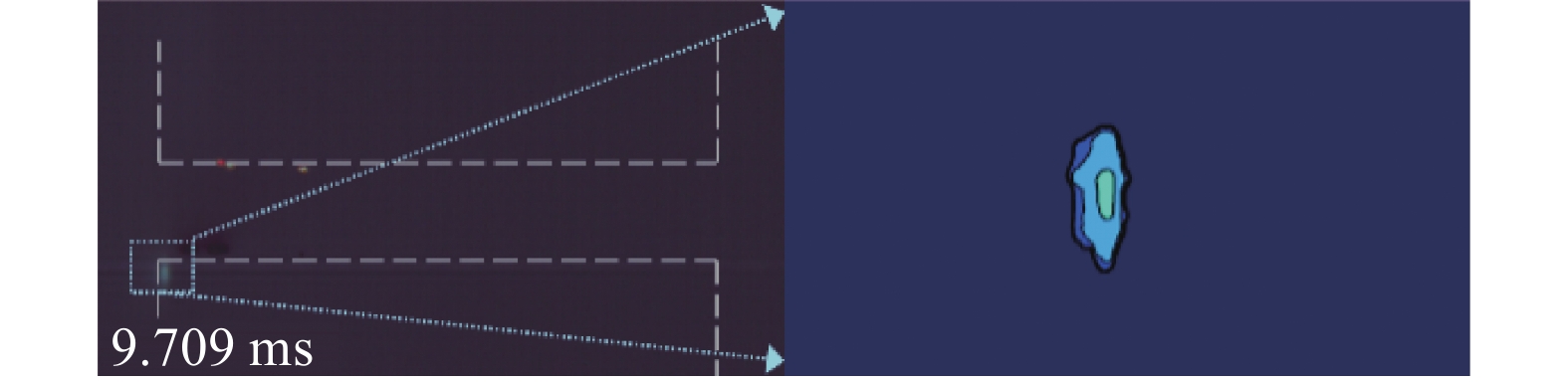

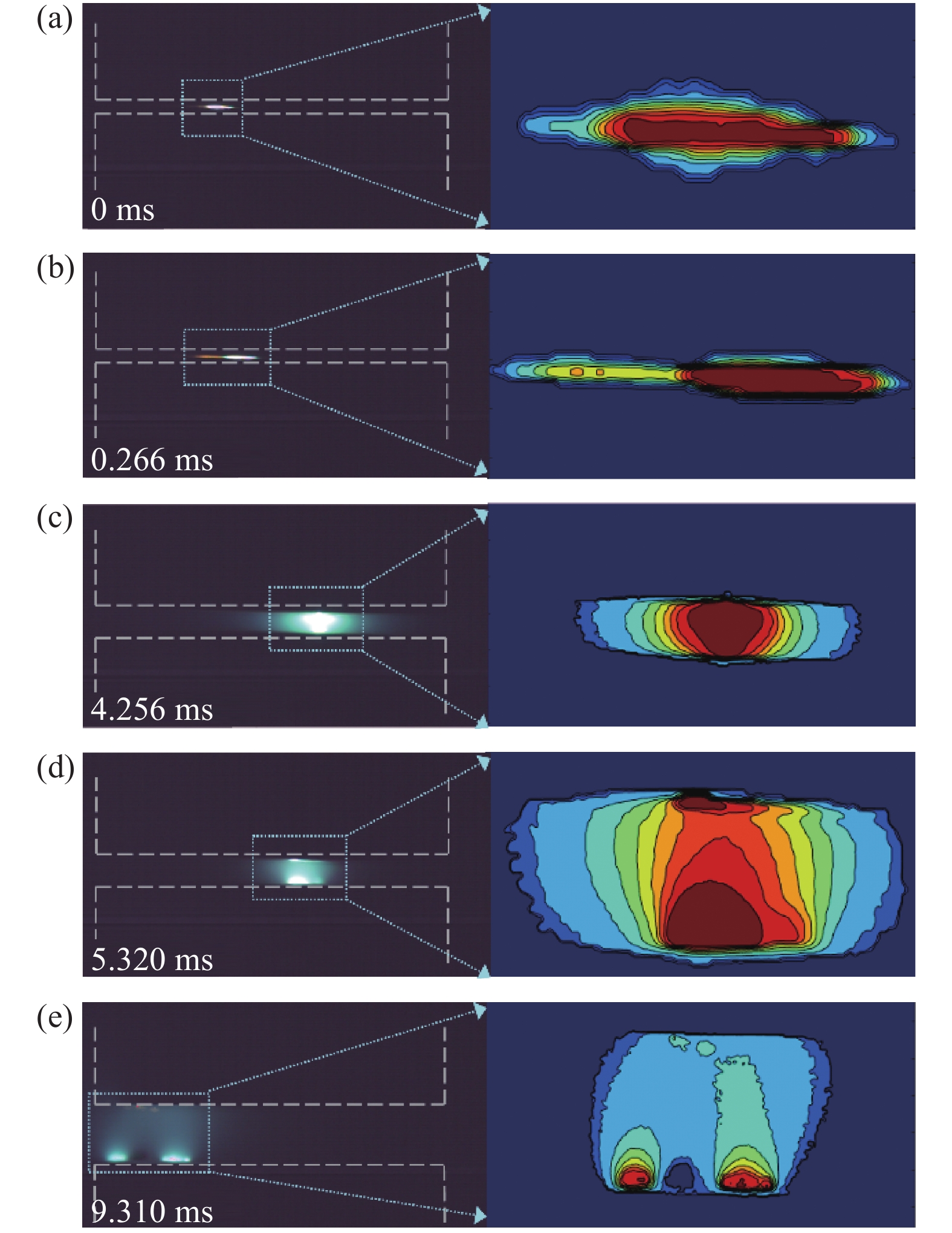

实验分断为直拉分断伴随旋转分断,对应图6刚分旋转阶段(Initial rotation),把电弧燃烧的全周期划分为四个阶段。根据燃弧阶段的不同,在示波器波形上划分四个阶段并标注关键节点的图像,如图16所示。

第一阶段电弧停滞,只有能量上的变化,不移动,形态与前文相似,观测到电弧停滞现象在第一阶段更加明显且稳定。这是由于在拉弧的过程中旋转,拉伸了电弧长度,使得限制弧在触头表面停留的时间更长,触头表面向空间喷射金属蒸汽,电弧燃烧更充分。如图17(a)(b)所示。

第一阶段结束,进入第二阶段,图17(c)所示。随着开距不断增大,电弧亮度、能量在不断增强。旋转的加入给予等离子体离心力,使得电弧电压、电流波动明显。旋转使得电弧弧根位移加快,固定点燃烧的几率变小。燃弧时间上也可以得出,旋转使得第二阶段时间增长,第三阶段时间减少,减少了对电极的熔蚀,旋转使得燃弧时间变短,利于电弧能量的扩散。

随着电弧能量的逐步降低,图17(d)(e)所示,团状斑点脱离两极表面,仅存阴极表面,第二阶段结束。来到了电弧的第三阶段,能量变得震荡,电流、电压上下波动范围大,旋转使得电弧分裂速度加剧,伴随着金属喷溅的产生,示波器的状态更加波动,金属喷溅使电弧能量释放,电弧转变为能量更弱的扩散态,相较于直拉分断,旋转提前了扩散态的转变时间。随着电弧能量的消失殆尽,电弧转入边缘处,等待熄弧,图17(f)所示。

进入第四阶段的真空电弧,转入电极边缘侧燃烧,亮度变暗,运动速度加快,随即电弧熄灭,整体燃弧时间持续8.63 ms,图17(g)所示。

-

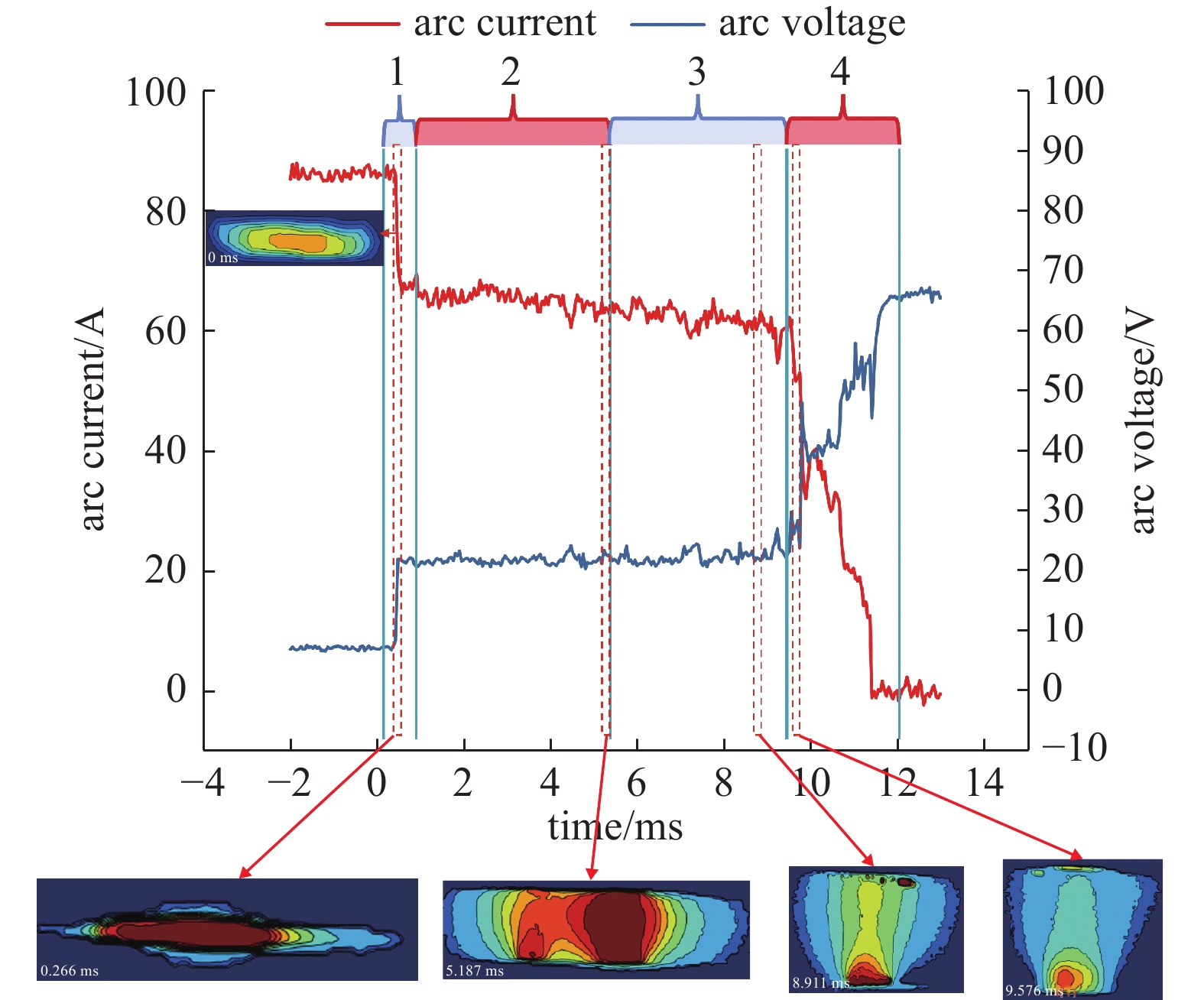

实验分断为直拉分断后4 ms加入旋转分断,对应图6中的初期旋转(Early rotation)。根据燃弧阶段的不同,在示波器波形上划分四个阶段并标注关键阶段的图像处理,如图18所示。

第一阶段,从闭合到限制型电弧起弧,电弧基本不移动,图19(a)(b)所示。随后步入第二阶段。图19(c)所示为第二阶段的4.256 ms处,团状斑点从在两极之间,随着电极的逐步拉伸,下一时刻分开两极,仅存在阴极之上,第二阶段结束。

从进入第三阶段开始,电压、电流波动很大。电流迅速下降,电压迅速上升。随着电极旋转的投入,电弧急剧变化,电弧弧根位移加速,电弧亮度减弱,能量减少,示波器显示电压、电流波动大,柱体倾斜,图19(d)所示。

图示19(e)发生轻微的喷溅过程,为电弧的熄灭消耗能量。随即电弧进入最后阶段,电弧转入旁侧等待熄灭,9.975 ms最终熄灭。

-

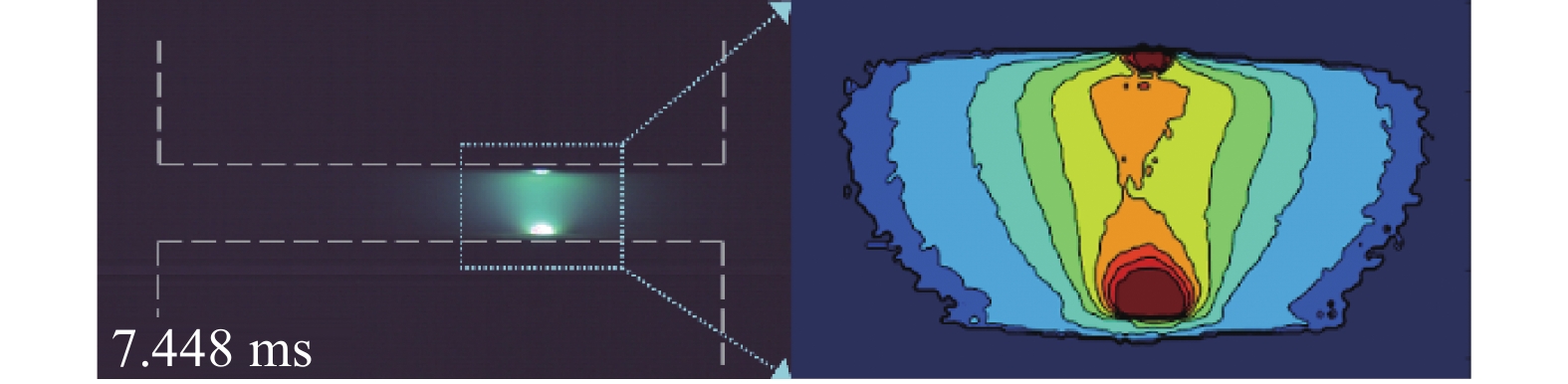

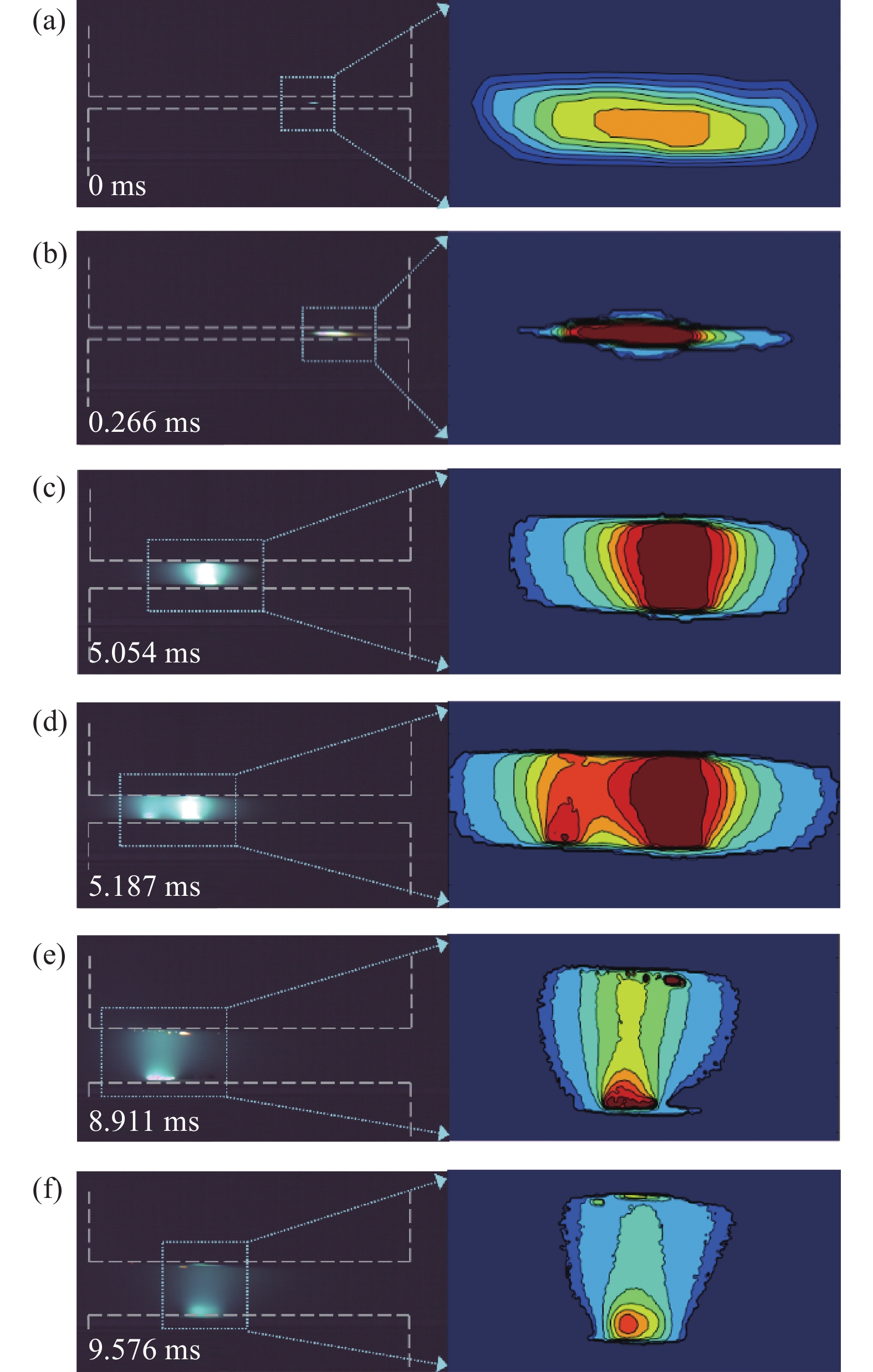

实验分断为直拉分断后8 ms加入旋转分断,对应图6中的中期旋转(Intermediate rotation)。根据不同燃弧阶段,在示波器波形上划分四个阶段并标注关键节,如图20所示。

第一阶段,限制性电弧点燃,形状、特性基本与前文相似,图21(a)(b)所示。随即进入第二阶段。图21(c)(d)所示,团状斑点剥离,分开触头间隙,仅存在阴极表面。进入第三阶段,点状斑点阶段发生了金属喷溅。图21(e)所示,这时旋转的加入让阴极斑点的旋转速度增大,在侧壁燃烧的时间减少,烧蚀喷溅现象发生频率减少。图21(f)所示,能量殆尽,斑点亮度暗淡,转入触头边侧燃烧待熄灭。

8 ms延迟的加入,待熄灭模式受旋转的影响较大,旋转的投入使得在边缘待熄灭电弧旋转运动,延长电弧在侧壁燃烧的时间,这时的电弧形态从电极表面转入电极侧边、后面燃烧。示波器图示第四阶段的电压、电流振荡时间增长。

-

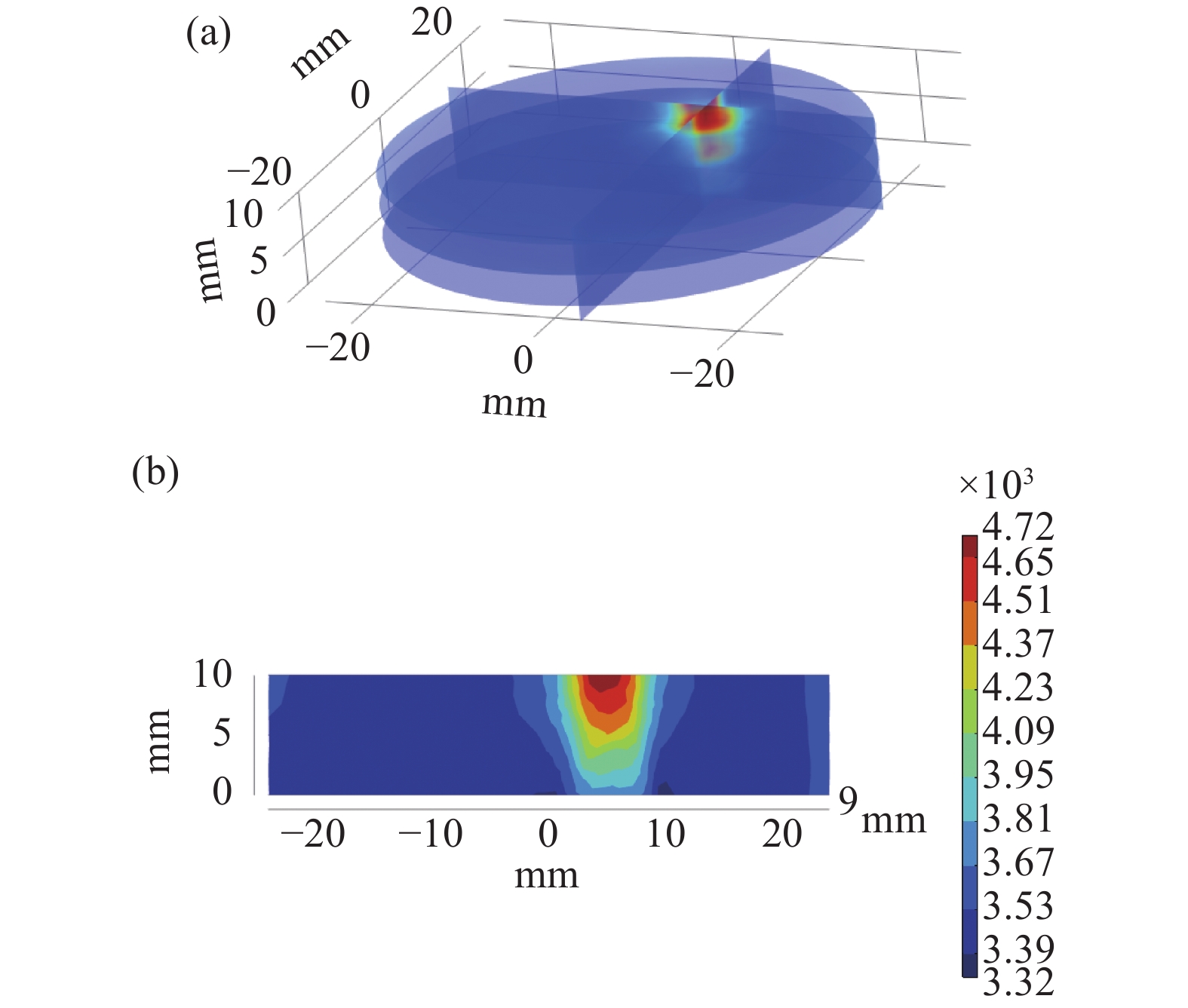

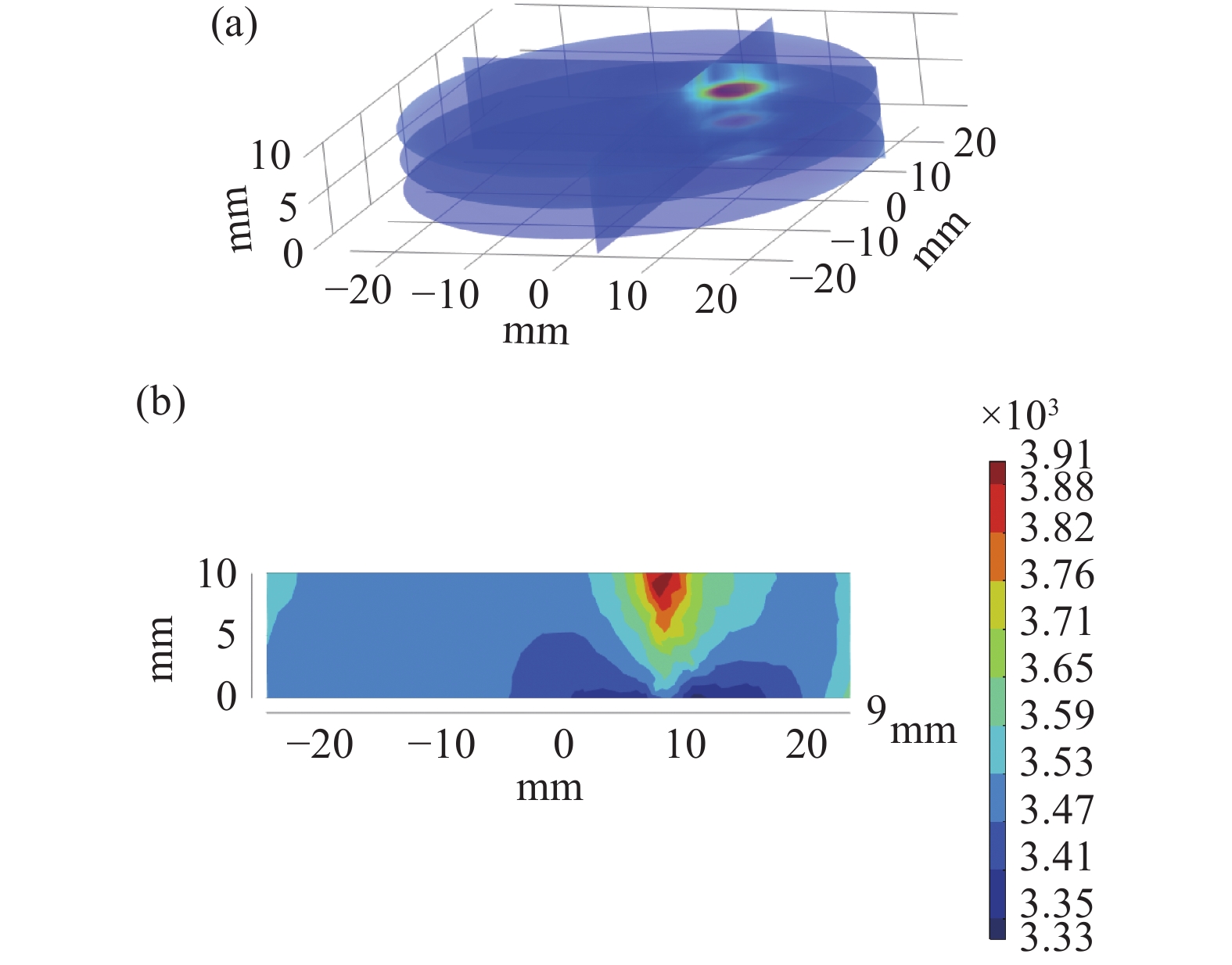

综合多次实验,发现刚分旋转熄弧效果更佳,故以直拉分断(图9)电弧仿真与刚分旋转(图16)电弧仿真为例,对比分析仿真结果。基于MHD理论建立双温磁流体的三维模型,以阴、阳电极间隙的真空域为仿真区域,电极半径25 mm,触头间隙10 mm,模拟实验数据。需要对比刚分旋转效果,故电弧点设置偏离圆心。分别对比未加入旋转(图22)与加入旋转(图23)的离子温度。仿真图中发现:加入旋转后,离子最高温度从4720 K到3910 K。旋转使得弧根移动,间隙区域的温度也普遍下降,扩散更明显,高温区域所占区域减少。仿真结果与刚分旋转中第三阶段观测到的电弧特性相符。

-

综上所述,电极的旋转带动金属蒸汽云发生一系列的非平衡态的变化,影响电弧的导电路径。电极旋转使得电弧弧根更加不稳定,电弧分裂、融合速度加快,电弧从限制型电弧向扩散型转变更加迅速。直拉分断的电弧运动随机性大,波形振荡幅度大。刚分旋转在触头旋转作用下,真空电弧平稳扩散,波形振荡幅度小,在触头表面沿径向扩散,稳定了第二阶段电流电压的波动。直拉分断4 ms后加入旋转分断,4 ms延迟的旋转投入,使得电压、电流的震荡点往后推迟。电弧亮度减弱,分裂加剧,旋转加入后,弧根平均分裂频率增加。直拉分断8 ms后加入旋转分断,电压、电流震荡点继续推迟延伸到第四阶段。旋转在电弧燃弧的中后期,电弧转入扩散态,电弧喷溅平均发生次数减少,电弧运动在边缘侧加速,第四阶段的持续时间增加。

-

相较于传统的直拉分断方式,旋转分断方式影响电弧的形态特性,离心力的加入,使得稳定燃烧的电弧变得更加活跃,运动加快,燃烧更加的均匀、充分。在固定点烧蚀的情况减少,电极的烧蚀减轻。根据电弧状态分析,刚分时刻添加旋转影响着电弧燃烧的全周期,对电弧的能量有更好的扩散作用,电弧在旋转的作用下,径向扩散明显。根据电弧的平均燃烧时间来对比发现,直拉开断9.8 ms。刚分旋转8.9 ms,延迟4 ms旋转9.5 ms,延迟8 ms旋转10.3 ms。综合多次实验结果分析得到以下结论:

(1)旋转拉伸了电弧长度,增大了电弧扩散的面积,利于电弧能量的逸散,加速电弧熄灭。

(2)综合电弧特性分析:刚分时刻添加旋转影响电弧的全周期特性,使得电弧形态更利于熄灭。

(3)综合多次实验的平均燃弧时间分析:旋转电极对于真空电弧的熄灭有利。其中刚分旋转对电弧的熄灭效果更佳。

不同旋转投入时刻真空电弧开断性能的研究

Vacuum Arc Interruption Performance at Different Moments of Rotational Engagement

-

摘要: 真空断路器在开断过程中,触头之间的电弧形态会发生改变。不同电弧形态的演变过程决定了断路器的开断性能,探究电弧在不同阶段的形态特性并分析影响因素,加快限制型电弧向扩散型电弧转变,有助于提高真空断路器的快速灭弧能力。课题组提出一种在断路器直拉过程中使阴极旋转的开断方式,发现电极旋转会导致弧根移动,进而影响了电弧在整个燃烧过程中的形态变化。文章基于电极旋转开断方式,在电弧燃烧的不同阶段投入电极旋转分断,研究直拉分断过程中旋转分断的投入时刻对电弧燃烧特性的影响,根据图像处理分析,加入仿真验证实验得到结论:在直拉分断过程中,添加旋转分断有利于电弧熄灭,实验和仿真证明在直拉分断中伴随旋转分断更有利于电弧能量的逸散,加速电弧的熄灭。Abstract: The vacuum circuit breaker (VCB) experiences changes in arc shape during the interruption process. The evolution of different arc shapes determines the breaker’s interrupting performance. Investigating the characteristics of the arc at various stages and analyzing the influencing factors can help accelerate the transition from a restraining arc to a spreading arc, thereby enhancing the VCB's rapid extinguishing capability. The research team proposed a method that involves rotating the cathode during the direct pull-off process of the circuit breaker. It was observed that rotating the electrode causes the arc root to move, which affects the shape of the arc throughout its burning process. Based on this rotating interruption method, this paper studies the impact of introducing electrode rotation at different moments during the arc combustion phases on the arc’s burning characteristics. Through image processing analysis and simulation experiments, it was concluded that introducing rotation during the direct pull-off process is beneficial for arc extinction. Both experimental and simulation results demonstrate that combining rotation with direct pull-off is more effective in dissipating arc energy and accelerating arc extinction.

-

Key words:

- Vacuum arc /

- Rotating breaking /

- Image processing /

- Arc characteristics .

-

-

-

[1] 周孝信, 赵强, 张玉琼. “双碳”目标下我国能源电力系统发展前景和关键技术[J]. 中国电力企业管理,2021(31):14−17 (in Chinese) Zhou X X, Zhao Q, Zhang Y Q. Development prospect and key technologies of China's energy and power system under the "dual carbon" goal[J]. China Electric Power Enterprise Management,2021(31):14−17 [2] 张金平, 周强, 王定美, 等. “双碳”目标下新型电力系统发展路径研究[J]. 华电技术,2021,43(12):46−51 (in Chinese) Zhang J P, Zhou Q, Wang D M. Research on the development path of new power system to achieve carbon peaking and carbon neutrality[J]. Huadian Technology,2021,43(12):46−51 [3] Boxman R L, Harris J H, Bless A. Time dependence of anode spot formation threshold current in vacuum arcs[J]. IEEE Transactions on Plasma Science,1978,6(3):233−237 doi: 10.1109/TPS.1978.4317120 [4] Keidar M, Beilis L L, Boxman R L, et al. 2D expansion of the low-density interelectrode vacuum arc plasma jet in an axial magnetic filed[J]. Phys D Appl Phys,1996,29:1973−1983 doi: 10.1088/0022-3727/29/7/034 [5] Schade E, Shmelev D L. Numerical simulation of high-current vacuum arcs with an external axial magnetic field[J]. IEEE Transactions on Plasma Science,2003,31(5):890−901 doi: 10.1109/TPS.2003.818436 [6] 王立军, 贾申利, 史宗谦, 等. 真空电弧磁流体动力学模型与仿真研究[J]. 中国电机工程学报,2005(4):115−120 (in Chinese) Wang L J, Jia S L, Shi Z Q, et al. Research on magnetohydrodynamic model and simulation of vacuum arc[J]. Proceedings of the CSEE,2005(4):115−120 [7] 李显哲, 电极旋转情况下真空电弧磁流体动力学模型的仿真研究[D]. 沈阳工业大学, 2020 (in Chinese) Li X Z. Simulation study on magnetohydrodynamic model of vacuum arc under electrode rotation[D]. Shenyang university of technology, 2020 [8] 赵子玉, 武建文, 邹积岩, 等. 利用CCD摄象系统研究真空电弧演变过程[J]. 中国电机工程学报,1999(11):11−14+59 (in Chinese) Zhao Z Y, Wu J W, Zou J Y, et al. Research on evolution process of vacuum arc using CCD camera system[J]. Proceedings of the CSEE,1999(11):11−14+59 [9] 吴延清, 董华军, 丛吉远, 等. 真空开关电弧形态的实验研究[J]. 真空,2008(2):74−76 (in Chinese) Wu Y Q, Dong H J, Cong J Y, et al. Experimental study on arc shape of vacuum switch[J]. Vacuum,2008(2):74−76 [10] 董华军, 刘政君, 郭英杰, 等. 真空开关电弧等离子体几何形态研究[J]. 真空科学与技术学报,2015,35(12):1408−1413 Dong H J, Liu Z J, Guo Y J, et al. Vacuum switch arc plasma geometry study[J]. Journal of vacuum science and technology,2015,35(12):1408−1413 [11] 董华军, 廖敏夫, 邹积岩, 等. 基于CCD真空开关电弧等离子体参数诊断方法[J]. 电工技术学报,2007(6):65−68+81 (in Chinese) Dong H J, Liao M F, Zou J Y, et al. Methods of Diagnosing the Plasma Parameters in Vacuum Switching Arcs Based on CCD[J]. Journal of electrotechnics,2007(6):65−68+81 [12] 生鑫, 李争博, 付思, 等. 燃弧过程中真空旋转电弧轨迹追踪与特性研究[J/OL]. 电工技术学报, 1-12[2024-07-30] (in Chinese) Sheng X, Li Z B, Fu S, et al. Vacuum arc process rotating arc trajectory tracking and characteristic research [J/OL]. Journal of electrotechnics, 1-12[2024-07-30] [13] 付思. 真空开关触头旋转电弧形成过程的机理与实验研究[D]. 沈阳工业大学, 2022 (in Chinese) Fu S. Mechanism and experimental study on forming process of rotating arc of vacuum switch contact[D]. Shenyang university of technology, 2022 [14] 刘佳佳, 曹云东, 付思. 真空状态下触头旋转运动对触头间电场的影响[J]. 电器与能效管理技术,2021(8):1−5 (in Chinese) Liu J J, Cao Y D, Fu S. Influence of rotating motion of contacts on electric field between contacts under vacuum[J]. Electrical Appliances and Energy Efficiency Management Technology,2021(8):1−5 [15] 徐鸿飞, 李争博, 付思, 等. 磁控触头旋转开断过程中直流真空电弧形态与电压特性[J/OL]. 真空科学与技术学报, 1−11[2024-07-22] (in Chinese) Xu H F, Li Z B, Fu S, et al. Morphology and voltage characteristics of DC vacuum arc during Rotary breaking of magnetic contact [J/OL]. Journal of vacuum science and technology, 1−11 [2024-07-22] [16] 付思, 曹云东, 李静, 等. 真空金属蒸气电弧作用下阴极表面蚀坑形成过程[J]. 高电压技术,2020,46(3):843−851 (in Chinese) Fu S, Cao Y D, Li J, et al. Formation of crater on cathode surface in vacuum metal vapor arc[J]. High Voltage Technology,2020,46(3):843−851 -

首页

首页 登录

登录 注册

注册

下载:

下载: