-

黑碳(BC)是一种由生物质和化石燃料不完全燃烧生成的碳质组分,具有难熔性[1-2],表现出强烈的吸光性,且不溶于水和有机溶剂[3],广泛分布于大气气溶胶、土壤和水体等环境介质中。在大气中,BC通过吸收太阳辐射影响地球能量平衡,显著改变气候系统[4];在地球化学循环中,其稳定同位素组成为追踪碳源和迁移路径提供了关键线索[5]。由于BC来源复杂且迁移转化路径多样,研究环境中BC含量及同位素组成对理解碳循环机制、预测气候变化趋势及制定减排策略具有重要意义[4-7]。

目前,BC稳定碳同位素(δ13C)的精确分析主要依赖于化学法和热学法等[8-10]。然而,这些方法存在一定的局限性,例如,化学法因氧化剂的选择可能导致部分低致密BC未完全反应,且酸处理可能引起样品损失[11];热学法通过升温分离成分,但有机碳(OC)炭化现象易导致BC含量测定不准确[12]。改进后的热光法利用激光校正OC炭化影响,虽然适用于多种介质,但其分析结果易受样品基质的影响,数据可比性有待提高[13]。此外,大多数方法集中于离线测定,少数在线分析方法(如在线的Sunset元素碳分析仪[14])存在操作复杂和分离效果欠佳的问题[15],目前尚无法实现同时测量OC与BC的稳定碳同位素。

鉴于以上问题,本研究开发了一种基于温度梯度的全自动碳质含量及同位素测试系统。通过设计温度梯度氧化炉、自动进样系统和气路控制系统,能够在单一样品中同步实现OC和BC的分离与稳定碳同位素分析。本文将系统阐述该系统的设计原理、测试流程及其在环境样品中的应用,并验证其对碳组分的分离与测试能力。根据测试结果,初步对研制的设备和建立的方法进行评估,以期为环境中不同类型样品的碳质组分及同位素组成分析提供技术支持。

-

Isoprime 100气体稳定同位素比值质谱仪(EA-IRMS):德国Elementar公司产品;碳质组分前处理系统:自制,该系统由温度梯度氧化炉、He和O2供气组件、液氮冷阱、六通阀、Porapak Q填充柱、柱温箱及自动进样系统等部分组成。

-

采用高纯CO2(纯度>99.999%)作为参考气,葡萄糖(纯度>99.5%,MACKLIN)作为OC标样,炭黑Super P Li(纯度>99.9%,TIMCAL)作为BC标样。鉴于当前缺乏BC碳同位素标准物质,且仅有碳含量标准物质可用,本研究采用碳纯物质作为同位素分析的替代标样[1]。通过EA-IRMS测定2种物质的碳含量和δ13C值,结果列于表1。首先,分别称取一定质量的葡萄糖与炭黑Super P Li固体粉末,置于玛瑙研钵中充分研磨,分别将研磨后的粉末过200目筛,收集筛后的标样;按预设比例称取筛分后的葡萄糖与炭黑Super P Li粉末,置于离心管中,加入适量的水与乙醇,搅拌,使粉末充分分散,形成均匀悬浮液;待混合均匀后,于60 ℃真空干燥箱内烘干至恒重,获得均匀分散的固体混合标样。

实际样品预处理流程:取5.0 g沉积物,加入15 mL 1 mol/L盐酸,室温振荡24 h,离心后去上清液,若观察到气泡产生,需继续加入盐酸,并重复至无CO2气泡;随后水洗至中性,60 ℃烘干,过200目筛;密封后于干燥皿储存。

-

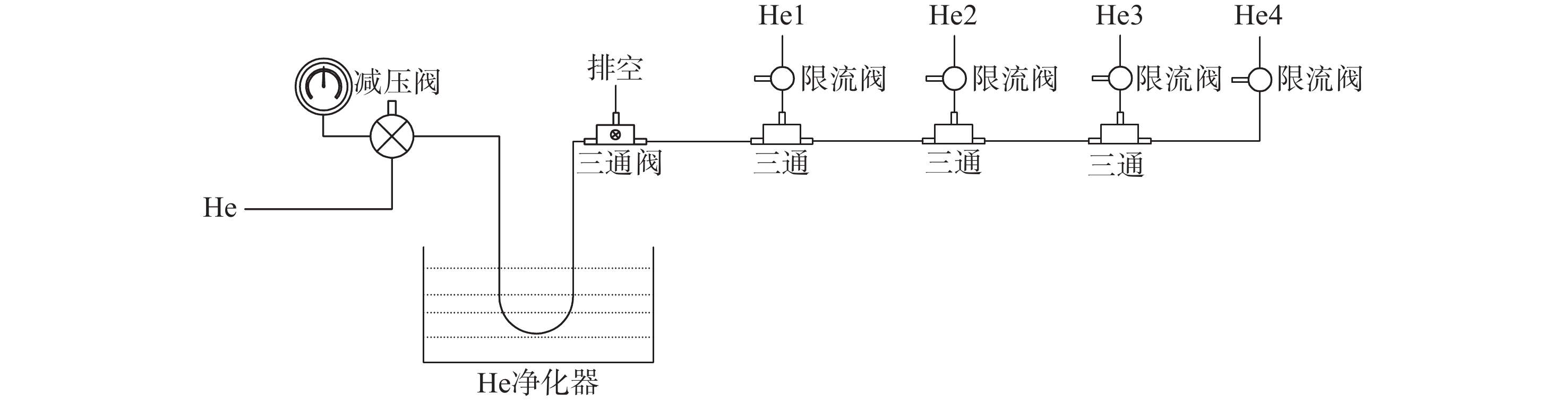

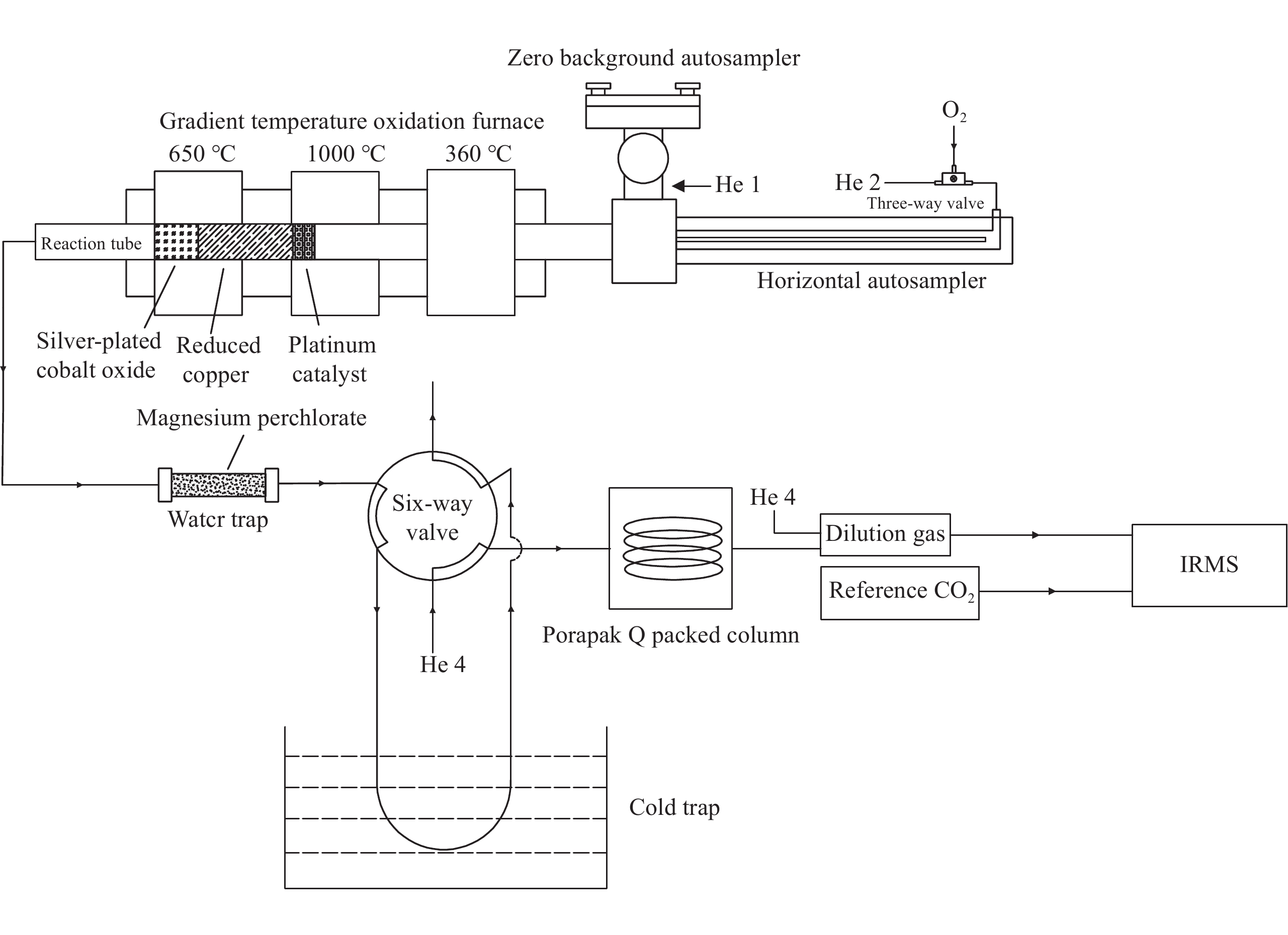

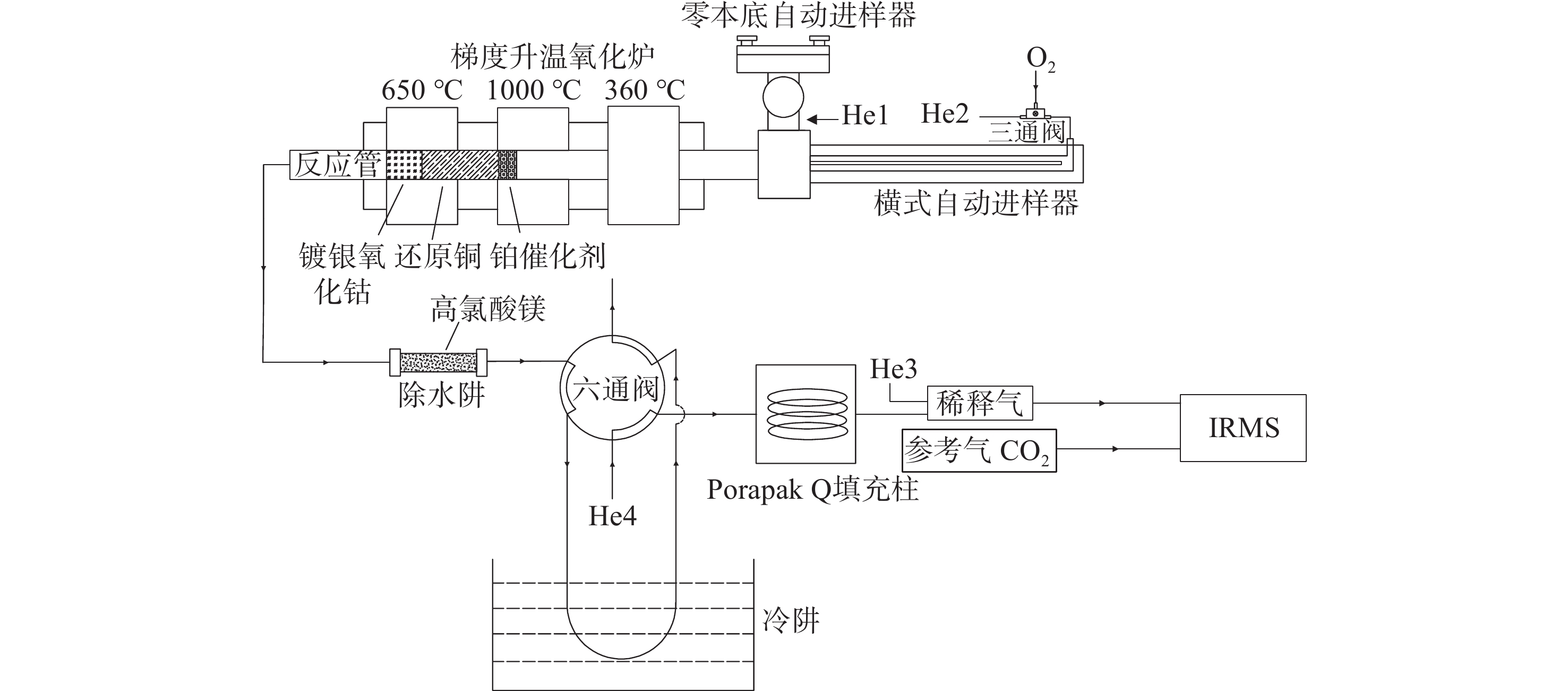

碳质组分稳定同位素在线分析系统示意图示于图1,主要由载气(He)压力及流速调节装置、载气净化系统、六通阀、自动进样系统、温度梯度氧化炉系统等部分组成。

-

该装置由1个总压力表,1个电磁三通阀,3个三通和4个限流阀以及若干peek管组成。总压力表用于控制He供给的压力;限流阀和peek管控制各分路He流速,保证气路切换时的压力平衡。He供给组件示意图示于图2。

-

载气He中有少量含碳气体(CO2、CO、CH4和VOCs等),经氧化和冷阱富集会导致本底明显升高,影响样品中OC和BC碳同位素的测试结果,因此,需预先对载气进行净化。该系统由液氮冷阱、三通阀及自动控制系统组成。冷阱中添加5A分子筛,用于冷冻CH4等气体。冷阱自动升降控制系统由1个五位二通气动阀和1个气缸组成,并利用质谱预留接口控制冷阱系统的升降。

-

六通阀用于切换Load和Inject两路气路,分别连接冷阱、填充柱、两路He和一路排空,并利用质谱预留接口控制六通阀的切换。

-

自动进样系统由零本底自动进样器和横式自动进样器组成,共同实现样品的自动进样以及在氧化管不同温度区的位移。零本底自动进样器包括进样器主体、样品盘、盖板、三通阀、步进电机和连接管路。为减少本底干扰,进样器配备隔离阀,吹扫时关闭,以确保腔室内空气完全置换为氦气;步进电机带动样品盘转动到进样口,陶瓷坩埚在重力作用下掉入横式进样器的样品位。横式自动进样器由反应管、步进电机、陶瓷推杆和电磁铁组成,负责将样品送至氧化炉不同温度区;反应完成后,推杆退出氧化炉并旋转180°,将空坩埚排入废样容器,随后复位等待下一个样品。

-

该系统是在线分析系统的核心组件,由管式炉、温控器、电阻丝和热电偶组成。其中,管式炉设有3个独立温度区,每区配备独立的温控器和热电偶,温度可灵活调节。根据OC和BC在特定温度下的氧化特性差异,3个温度区分别设为360、1 000、650 ℃。其中,1 000 ℃温度区放置铂催化剂,以保证完全氧化;在650 ℃温度区放置还原铜和镀银氧化钴,以去除多余氧气、氮氧化物及卤素等。

-

将称量的样品置于陶瓷坩埚中,并放入零本底自动进样器的进样盘,通入氦气以置换进样器和石英管中的空气,降低系统本底。

实验分为2个阶段,分别在360、1 000 ℃温度区进行。首先,将氧化炉设为360、1 000、650 ℃ 3个温度区,色谱箱温度为80 ℃。系统稳定后,启动进样器,进样盘旋转1格,陶瓷坩埚掉入样品位。横式进样器将样品推入360 ℃温度区;通入纯氧20 s,OC被氧化生成CO2。CO2通过化学阱和除水阱净化,并在冷阱中富集,约360 s后,切换六通阀,将冷阱中释放的CO2通过载气送入色谱柱分离;随后进入IRMS,检测m/z 44、45、46离子信号,并计算碳同位素组成。测量OC过程中,切换六通阀和冷阱富集模式,同时横式进样器将样品送入1 000 ℃温度区,通氧60 s,将样品中的BC氧化成CO2,按照与OC相同的流程进入IRMS检测。使用CO2峰面积计算样品中OC和BC的含量。该流程实现了OC和BC的分步氧化与碳含量和同位素的在线测试。测试流程时间序列列于表2。

-

δ13C以VPDB国际标准作为参考标准,按式(1)计算[16]:

式中,R(13C/12CVPDB)为国际标准物质VPDB(Vienna Peedee Belemnite)的碳同位素丰度比值。

方法回收率计算公式示于式(2):

式中,实测碳质量指通过实验测量获得的目标碳组分(OC或BC)的绝对质量(单位μg),其值基于CO2峰面积结合标准曲线计算得出;添加碳质量为加入已知标准物质的碳质量(单位μg)。

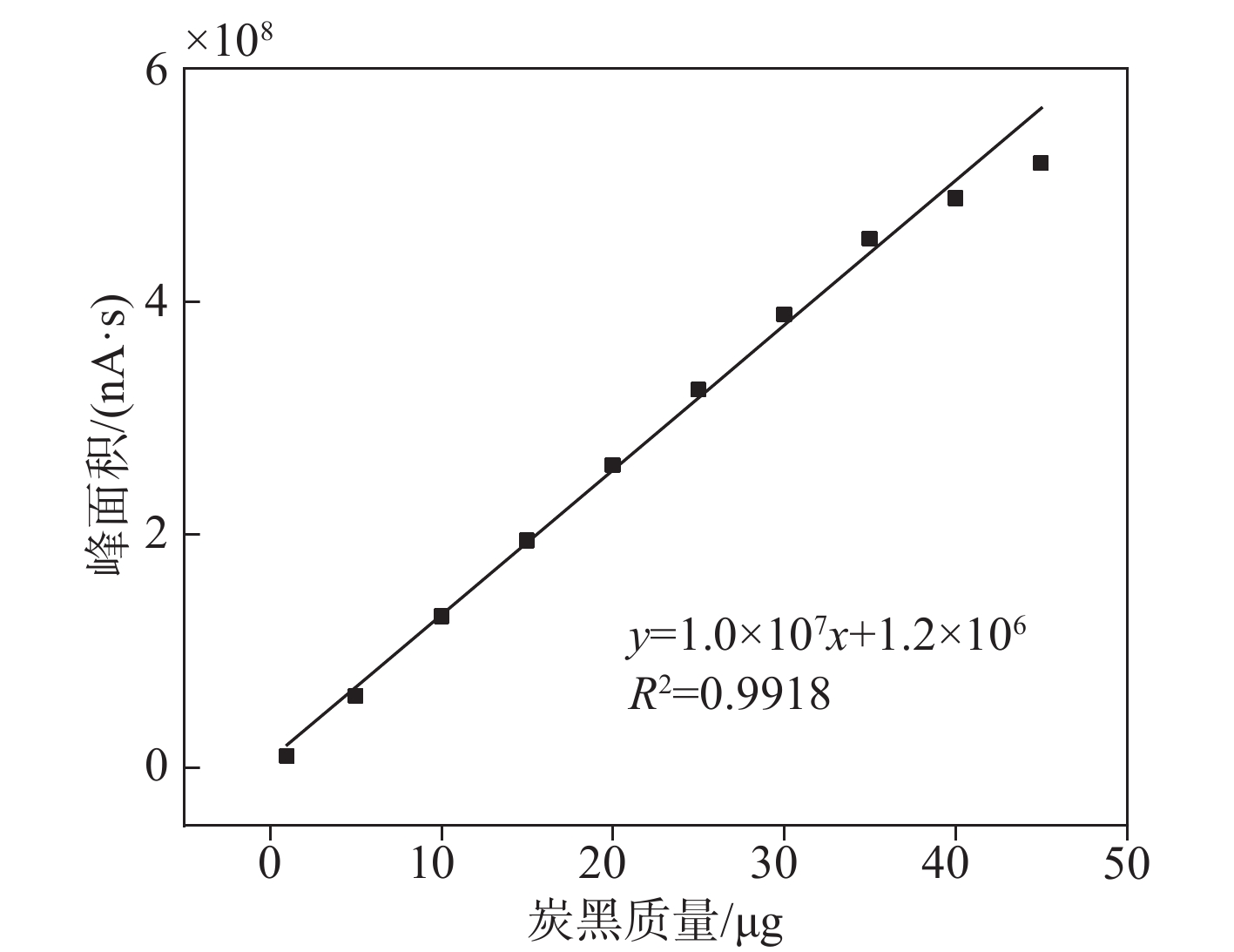

本研究利用CO2参考气构建校准曲线进行碳含量定量分析。首先,利用元素分析仪-同位素比质谱联用系统对CO2参考气进行定量,测量该参考气的峰面积(单位nA/S),基于二者数据建立CO2质量与峰面积的线性回归方程。然后,利用该方程确定的校准曲线,对后续实验CO2进行定量分析。

-

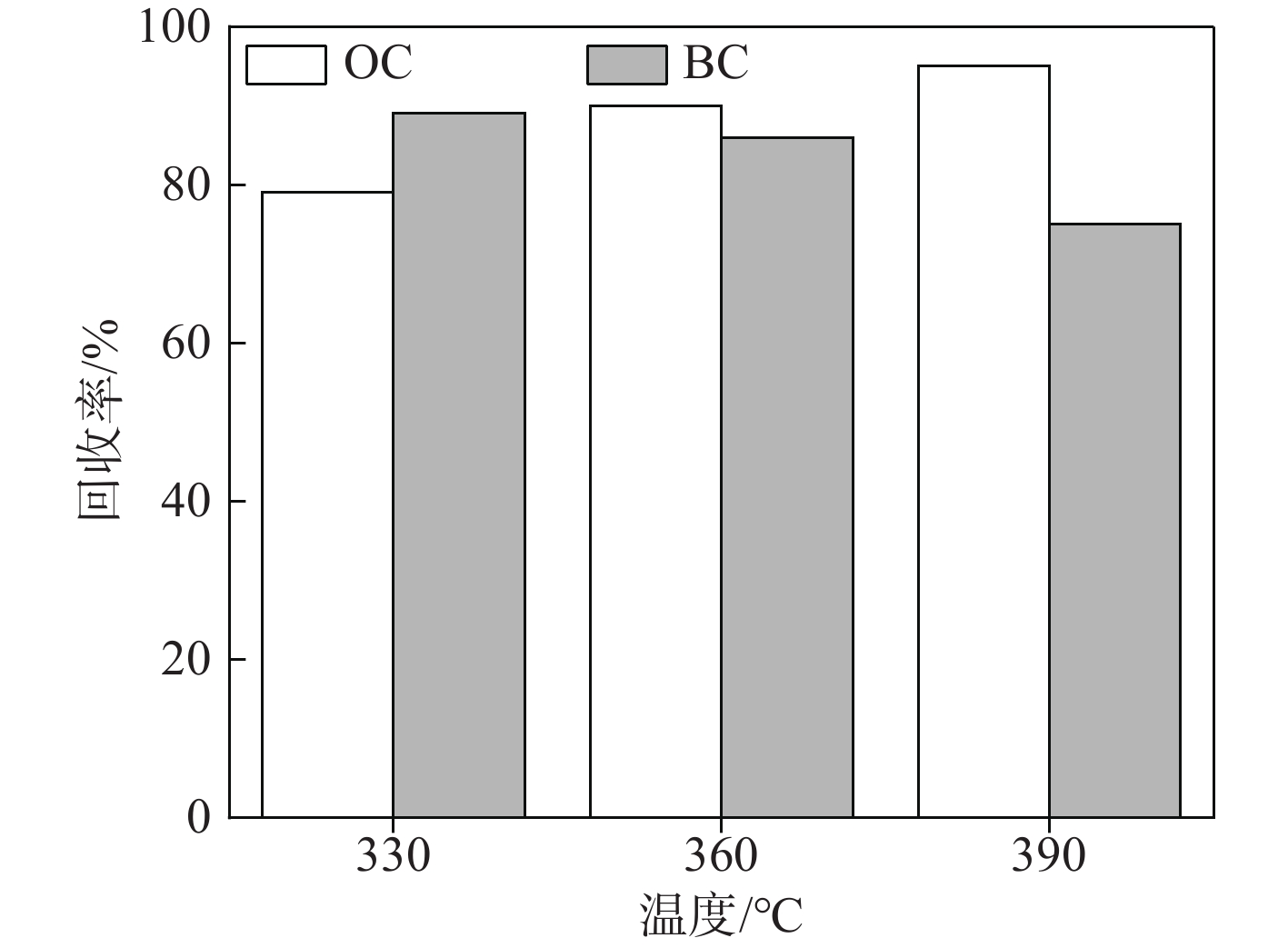

本方法基于不同温度下碳质组分的挥发性差异,实现OC和BC的有效分离,因此,有必要对温度梯度进行优化。由于第一温度区决定了OC与BC的分离精度,优化第一温度区对于减少交叉干扰至关重要;而第二温度区温度为1 000 ℃,在持续通氧的情况下可确保BC完全氧化。本实验重点研究第一温度区对OC和BC回收率的影响,旨为找到最适宜的温度设定,以提高系统的整体性能。为确定第一温度区域温度梯度的最优条件,使用2组样品(一组加入40 μg葡萄糖,另一组加入20 μg炭黑Super P Li)对OC氧化区进行温度优化实验。第一温度区分别设置330、360、390 ℃,第二温度区均为1 000 ℃,在每种温度下分别将2组样品推入氧化炉,将一组在第一温度区产生的CO2视为OC,另一组在第二温度区产生的CO2视为BC,使用它们的峰面积确定OC与BC的回收率,结果示于图3。可见,在360 ℃时,OC与BC的回收率最佳;在390 ℃时,BC损失增加;在330 ℃时,OC未完全燃烧,影响分离效果。因此,第一温度区选择360 ℃作为实验温度。

为进一步验证第一温度区不同温度下BC和OC同位素测量的潜在干扰,将20 μg炭黑Super P Li与40 μg葡萄糖混合后,分别在第一温度区330、360、390 ℃处理(第二温度区固定为1 000 ℃),收集并测定第一和第二温度区的CO2同位素值,结果列于表3。可见,在330 ℃时,OC未完全氧化(残留率8%左右),残留葡萄糖进入第二温度区与BC共同氧化,导致BC含量高估8%以上,且其δ13C值从−28.88‰偏移至−26.52‰;在360℃时,OC完全氧化(回收率>90%),且BC氧化比例<1%,OC与BC的δ13C值分别为−11.77‰、−28.86‰,实现了无干扰分离;在390 ℃时,高温引发BC提前氧化(10%),并伴随OC残留(2%),混合氧化使BC同位素值偏移至−27.90‰,OC的δ13C值因分馏效应降至−12.89‰。研究表明,在330、390 ℃时,均因OC残留或BC提前氧化导致同位素分析误差;而在360 ℃时,通过精准控制氧化温度,实现了OC与BC的高效分离及稳定同位素测定。

-

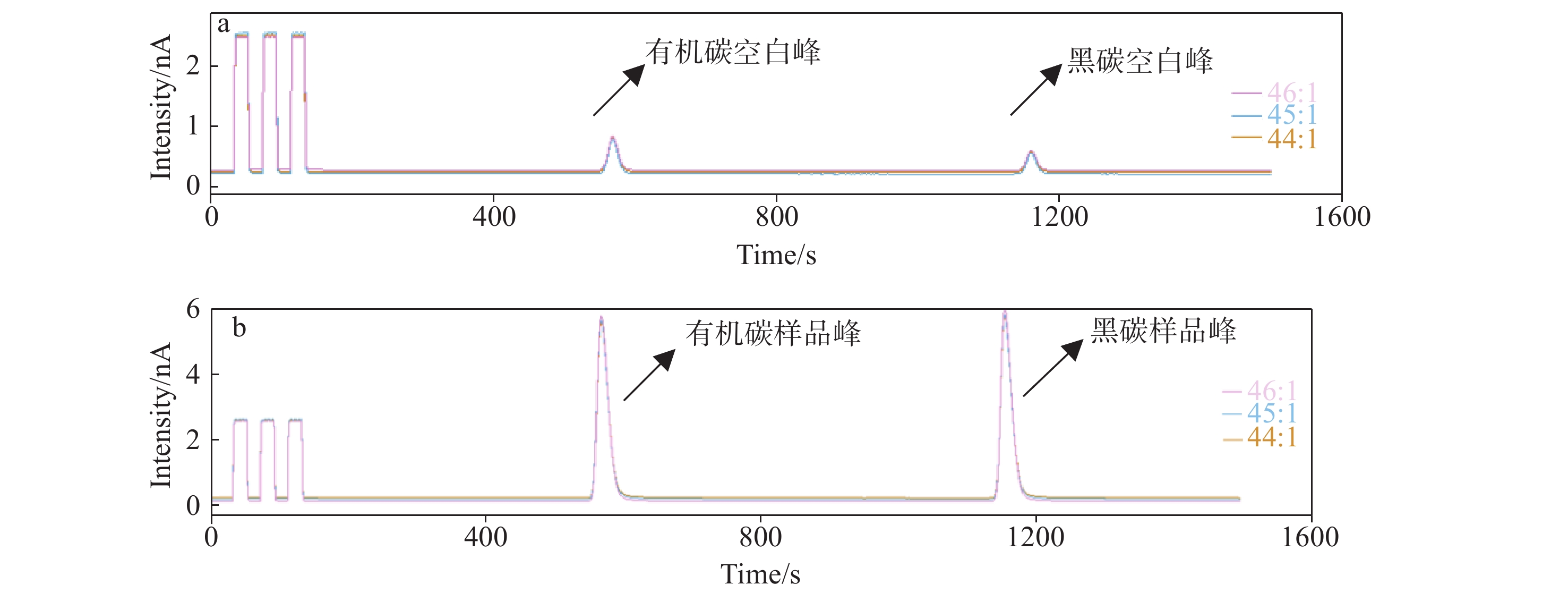

分析实际样品前,执行空白和标准样品的测试是确保分析准确性的重要步骤。空白色谱图不仅能够确认仪器的稳定性,还可揭示背景干扰。特别是由于装置带有富集功能,这可能会显著增加流程空白的影响,因此需要检查空白信号是否过高,以确保不会干扰样品的分析结果。标样色谱图可以验证分析方法的有效性,确保结果的可靠性和重现性。将空陶瓷坩埚作为空白样品引入分析系统,经进样、升温及检测等步骤后,测得信号用于确定系统的空白值,OC与BC的空白峰信号强度约为0.5 nA,示于图4a。使用OC与BC的混合标样进行测试,在600、1 200 s左右分别检测到OC、BC信号峰,示于图4b。可见,参考气峰基线及样品峰均表现出良好的稳定性,样品峰呈正态分布,无明显拖尾,表明该系统实现了对OC与BC的分离富集纯化。

为进一步验证分离效果,分别制备2组已知炭黑样品:一组加入40 μg葡萄糖和20 μg炭黑;另一组为空白对照,仅加入20 μg炭黑。利用本系统分析2组样品,结果列于表4。实验显示,添加葡萄糖的样品在经过第一温度区处理后,其后续测定的黑碳稳定同位素比值标准差(SD)为±0.31‰,与参考值相比,偏差在±0.27‰;有机碳稳定同位素比值SD为±0.51‰,与参考值相比,偏差在±0.07‰。表明该方法能够有效分离炭黑Super P Li与葡萄糖,且在测量过程中未观察到明显的同位素分馏现象。

-

首先对空白样品进行4次重复测定,记录每次测量的信号值;随后将5、10、15、20、25、30、35、40、45 μg炭黑Super P Li标准品依次上机测试,每个质量点进行3次平行测定。实验结果显示,炭黑Super P Li标准品在10~45 μg范围内,其峰面积(y)与对应质量(x)呈良好的线性关系,相关系数(R2)为0.992,示于图5。

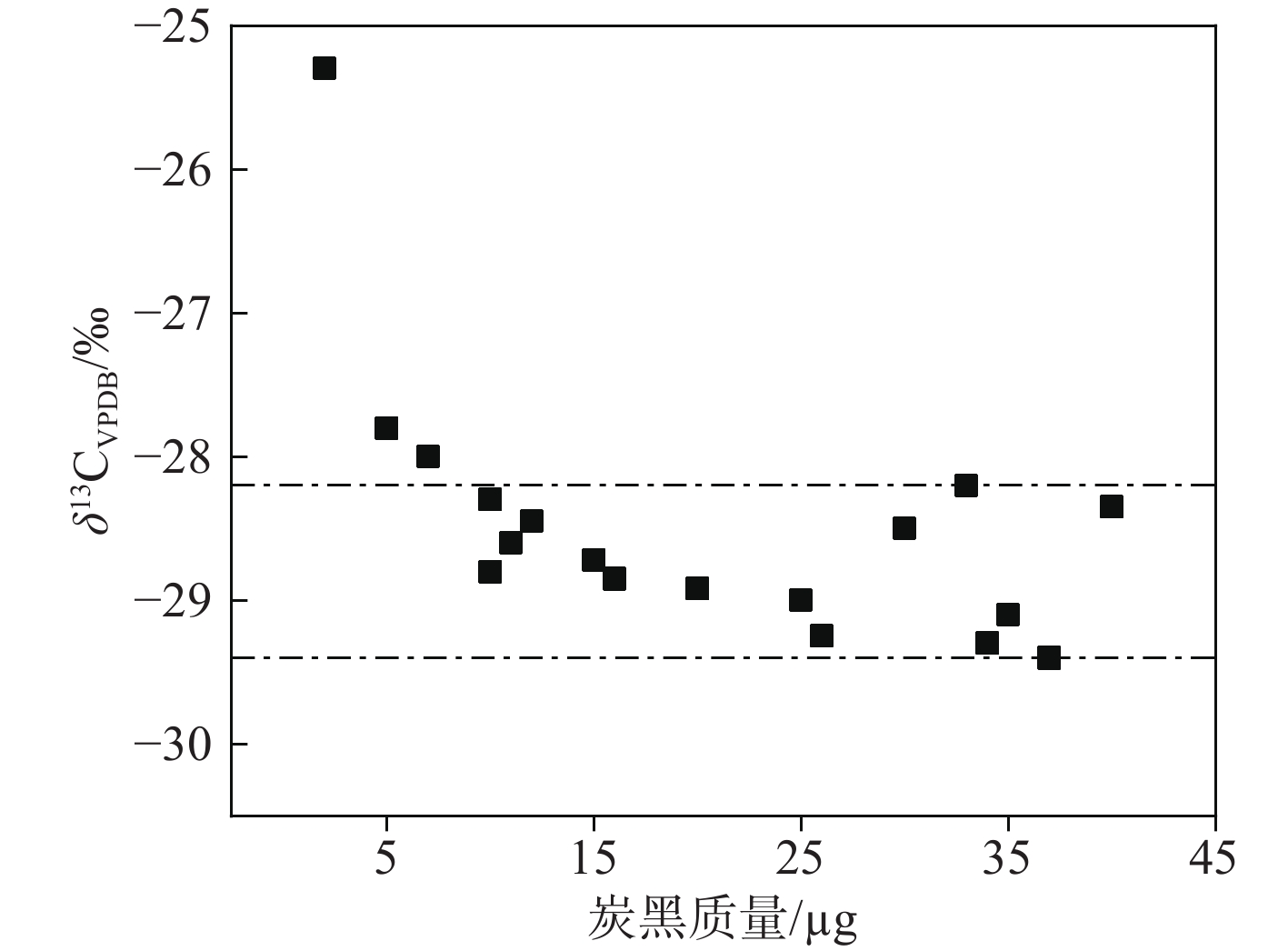

不同质量炭黑Super P Li的δ13C测试结果示于图6,δ13C在(−28.87±0.59)‰范围内波动。当样品质量低于10 μg时,δ13C值出现显著不稳定,波动超出标准偏差范围。这是因为样品量较小时,空白中微量碳杂质或其他干扰物的相对影响增加,尽管已进行空白扣除处理,但仍可能影响低质量样品的测定结果。因此,样品含碳量须大于10 μg才能获得较准确的结果。图4a显示,OC与BC的空白峰信号强度约为0.5 nA,对应碳质量为1~1.5 μg。由于该质谱仪信号强度超过20 nA时趋于平峰,故当前条件下样品的最大检出质量约为45 μg。

-

选择预处理后的空白陶瓷坩埚,分别加入10、20、30 μg炭黑Super P Li标准物质,每种添加量进行3次平行实验,结果列于表5。可知,3种质量炭黑Super P Li标准物质的回收率分别为86.1%、85.4%、87.4%;δ13C分别为−28.99‰、−28.55‰、−28.70‰;SD最大为±0.47‰,其平均值为−28.75‰,与参考值−28.88‰的偏差为0.13‰,表明该系统对BC的回收率较高,在85%~90%之间,对BC氧化较为完全且稳定。回收率未达到100%的原因可能与传输和燃烧过程中的微量吸附或残留有关[15],但由于数据平行性较好,经标准曲线校准后的测试结果稳定。

同样,在空白陶瓷坩埚中分别添加20、40、60 μg葡萄糖进行实验,结果列于表5。可知,3次平行测试的回收率分别为89.2%、91.7%、94.2%;δ13C分别为−11.64‰、−11.78‰和−11.59‰;SD最大为±0.21‰,其平均值为−11.67‰,与参考值−11.77‰的偏差为0.10‰。尽管存在微量损失,但观察到其同位素值与参考值的偏差较小,对结果影响不明显,表明该系统对OC的回收性能良好。

为进一步验证设备在混合碳质组分中的分离能力,设计了20 μg炭黑+40 μg葡萄糖、30 μg炭黑+40 μg葡萄糖、20 μg炭黑+60 μg葡萄糖3种OC与BC混合标样,测试结果列于表5。混合标样中,BC和OC的回收率分别为84.3%~87.9%、88.5%~92.1%,炭黑Super P Li和葡萄糖的δ13C值SD最大分别为±0.51‰、±0.22‰。当BC与OC比例从1:2调整至1:3(20+60组)时,回收率仍保持稳定,表明该设备对不同碳质组分比例具有较强的适应性。混合标样实验结果验证了温度梯度氧化法在复杂基质中同步分离OC与BC的可行性,为实际环境样品中碳质组分的精确测定提供了可靠依据。在测试OC和BC碳同位素过程中,该系统未发生明显分馏,其稳定性和可靠性得到进一步验证。

-

本实验对2种沉积物样品进行酸化处理后分析其OC和BC的碳同位素值,每个样品平行测定3次,旨在探究系统在复杂样品基质中的性能表现,结果列于表6。可见,2种沉积物的有机碳δ13C的SD分别为0.24‰、0.31‰,黑碳δ13C的SD分别为0.44‰和0.52‰。通过分析沉积物样本的测试结果,发现本系统在处理复杂样品时的稳定性较高,为进一步研究沉积物中碳质组成和来源提供了技术支持。

-

本研究开发了一种基于温度梯度的全自动碳质组分稳定同位素在线分析系统,实现了对OC和BC的高效分离与稳定碳同位素测定。测试结果表明,黑碳样品在10~45 μg质量范围内,峰面积与浓度呈良好的线性关系,空白峰与样品峰稳定且无拖尾,δ13C测量精度较高。该系统在环境样品中的重复性良好,能够同时测定OC和BC,减少人工操作,显著提高分析效率,为环境科学与地球化学研究提供了技术手段,特别在碳循环与同位素分析领域具有重要的应用价值。

基于温度梯度的碳同位素测试系统研制与方法开发

Research and Development of Carbon Isotope Testing System Based on Temperature Gradient

-

摘要: 黑碳作为由生物质和化石燃料不完全燃烧生成的碳质组分,其稳定同位素在环境科学、气候变化及地球化学循环等领域具有重要的应用价值。本研究开发了一种基于温度梯度的碳质成分及稳定同位素在线分析系统,并建立了相应的测试方法。利用温度梯度氧化炉,在氧气氛围下实现了有机碳和黑碳的分离与氧化,生成的CO2经富集纯化后进入气体稳定同位素比值质谱仪进行含量和δ13C测定。有机碳与黑碳标样的回收率分别为88%~95%和84%~90%,同位素标准偏差分别为0.25‰和0.59‰;实际沉积物样品的有机碳和黑碳同位素标准偏差分别在0.31‰和0.52‰以内。该装置和方法的分离效率高,精度和稳定性能够满足相关实验测试的要求。该系统实现了全自动在线分析不同类型样品中碳质组分含量及同位素组成,为环境科学和相关领域的研究提供了技术支撑。

-

关键词:

- 温度梯度氧化炉 /

- 稳定碳同位素(δ13C) /

- 黑碳 /

- 有机碳

Abstract: Black carbon (BC), a refractory carbonaceous component formed through incomplete combustion of biomass and fossil fuels, plays a critical role in environmental science, climate dynamics, and geochemical cycles due to its stable carbon isotope (δ13C) signature. However, traditional analytical methods, such as chemical oxidation and thermal-optical techniques, face challenges including operational complexity, incomplete separation of organic carbon (OC) and BC, and limited analytical precision. To overcome these limitations, this study developed an innovative, fully automated online analysis system integrated with a temperature gradient oxidation furnace, enabling simultaneous separation and isotopic analysis of OC and BC. The system’s core innovation lies in its three-zone temperature gradient oxidation furnace, meticulously optimized to operate at 360, 1 000, 650 °C. These zones facilitate sequential oxidation of OC and BC under controlled oxygen flow. The 360 ℃ zone can ensure complete oxidation of OC while minimizing BC loss, whereas the 1 000 ℃ zone equipped with platinum catalysts can guarantee efficient BC conversion. A final 650 ℃ zone with redox-active materials can remove residual oxygen and impurities. Generated CO2 was enriched via cryogenic traps, purified through Porapak Q columns, and analyzed using a gas stable isotope ratio mass spectrometer (IRMS) for δ13C. Automated sampling and gas-path control modules can enhance reproducibility and reduce human error. OC and BC standard recoveries reach to 88%-95% and 84%-90%, with isotopic standard deviations of 0.25‰ and 0.59‰, respectively. Temperature optimization (360 ℃ for OC oxidation) effectively eliminates cross-interference, achieving residual OC and premature BC oxidation rates below 1%. For real sediment samples, δ13C standard deviations of OC and BC remain within 0.31‰ and 0.52‰, underscoring the system’s robustness in complex matrices. A linear response (R²=0.992) in BC quantification was observed across 10-45 μg. Mixed standard tests further confirmed adaptability to varying OC/BC ratios. This system overcomes critical drawbacks of existing techniques by integrating high-precision temperature control, automated workflows, and advanced purification mechanisms. Its ability to perform simultaneous and interference-free OC/BC isotopic analysis significantly enhances data reliability and throughput, thereby offering transformative potential for studies on carbon source apportionment, climate modeling, and biogeochemical cycling. Future adaptations can extend to multi-isotope systems, further advancing precision in environmental geochemistry. -

-

表 1 标样碳含量及δ13C重复性数据(n=3)

Table 1. Carbon content of standard samples and δ13C repeatability data (n=3)

标样 Standard sample 碳含量 Carbon content/% δ13CVPDB/‰ 炭黑 Super P Li 98.60±0.10 −28.88±0.02 葡萄糖 40.70±0.01 −11.77±0.08 表 2 碳质组分稳定碳同位素在线分析系统测试流程

Table 2. Workflow of the online analysis system of stable carbon isotopes in carbonaceous components

时间

Time/s零本底自动进样器

Zero background autosampler横式进样器

Horizontal samplerHe阀

He valveO2阀

O2 valve冷阱模式

Trap mode六通阀

Six-way valveCO2参考气

CO2 reference质谱接口

Mass spectrometry interface1 进样 样品向360 ℃

温度区移动开启 关闭 下降 Load 20 开启 40 关闭 60 开启 61 关闭 开启 80 关闭 81 开启 关闭 100 开启 120 关闭 150 开启 355 Inject 360 上升 700 Load 705 样品向 1 000 ℃温度区移动 下降 760 关闭 开启 790 开启 关闭 1065 Inject 1070 上升 1495 Load 1500 关闭 表 3 第一温度区不同温度下,第一、二温区OC和BC的碳同位素分离效果

Table 3. Separation efficiency of carbon isotopes for OC and BC in the first and second temperature zones under different temperatures in the first temperature zone

温度

Temperature/℃葡萄糖的δ13C

δ13C of glucose/‰炭黑Super P Li的δ13C

δ13C of carbon black super P Li/‰BC氧化比例

Oxidation percent of BC/%OC残留贡献

Residual contribution of OC/%330 −11.75±0.21 −26.52±0.45 <1 >8 360 −11.77±0.19 −28.86±0.34 <1 <1 390 −12.89±0.72 −27.90±0.42 >10 >2 表 4 标样分离效果测试结果(n=3)

Table 4. Test results of separation effect of the standard samples (n=3)

分组

Group添加物质及质量

Added substances and weight黑碳稳定同位素

δ13CVPDB of BC/‰有机碳稳定同位素

δ13CVPDB of OC/‰对照组 20 μg炭黑 −28.85±0.31 — 实验组 20 μg炭黑、40 μg葡萄糖 −28.61±0.51 −11.70±0.24 表 5 方法回收率和δ13C值测试结果

Table 5. Method recovery and test results of δ13C value

样品类型 Sample type 质量 Weight/μg δ13CVPDB/‰ 回收率 Recovery/% 炭黑Super P Li 10 −28.99±0.33 86.1 20 −28.55±0.47 85.4 30 −28.70±0.37 87.4 葡萄糖 20 −11.64±0.13 89.2 40 −11.78±0.21 91.7 60 −11.59±0.19 94.2 炭黑Super P Li与葡萄糖混合 20+40 −28.67±0.44/−11.72±0.17 85.8/90.3 30+40 −28.53±0.51/−11.69±0.22 87.9/92.1 20+60 −28.81±0.37/−11.75±0.21 84.3/88.5 表 6 沉积物样品碳组分测试结果

Table 6. Test results of sediment sample for carbon component

样品类型

Sample type质量

Weight/mg有机碳OC 黑碳BC 含量

Content/%稳定同位素

δ13CVPDB/‰标准差

SD/‰含量

Content/%稳定同位素

δ13CVPDB/‰标准差

SD/‰沉积物S1 5.027 0.76 −23.40 0.24 0.22 −23.50 0.44 沉积物S2 5.435 0.85 −23.42 0.31 0.24 −23.29 0.52 -

[1] 易州, 尹希杰, 王吉苹. 黑碳同位素分析前处理方法研究进展[J]. 同位素, 2025, 38(3): 292-303. YI Zhou, YIN Xijie, WANG Jiping. Research progress on pretreatment methods of black carbon isotope analysis[J]. Journal of Isotopes, 2025, 38(3): 292-303(in Chinese). [2] BOND T C, DOHERTY S J, FAHEY D W, FORSTER P M, BERNTSEN T, DeANGELO B J, FLANNER M G, GHAN S, KÄRCHER B, KOCH D, KINNE S, KONDO Y, QUINN P K, SAROFIM M C, SCHULTZ M G, SCHULZ M, VENKATARAMAN C, ZHANG H, ZHANG S, BELLOUIN N, GUTTIKUNDA S K, HOPKE P K, JACOBSON M Z, KAISER J W, KLIMONT Z, LOHMANN U, SCHWARZ J P, SHINDELL D, STORELVMO T, WARREN S G, ZENDER C S. Bounding the role of black carbon in the climate system: a scientific assessment[J]. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 2013, 118(11): 5 380-5 552. [3] BIRD M I, WYNN J G, SAIZ G, WURSTER C M, McBEATH A. The pyrogenic carbon cycle[J]. Annual Review of Earth and Planetary Sciences, 2015, 43: 273 -298 . doi: 10.1146/annurev-earth-060614-105038[4] SANTÍN C, DOERR S H, PRESTON C M, GONZÁLEZ-RODRÍGUEZ G. Pyrogenic organic matter production from wildfires: a missing sink in the global carbon cycle[J]. Global Change Biology, 2015, 21(4): 1 621-1 633. [5] COPPOLA A I, WAGNER S, LENNARTZ S T, SEIDEL M, WARD N D, DITTMAR T, SANTÍN C, JONES M W. The black carbon cycle and its role in the Earth system[J]. Nature Reviews Earth & Environment, 2022, 3: 516 -532 .[6] MYHRE G, SHINDELL D, BRÉON F M, COLLINS W, FUGLESTVEDT J, HUANG J, KOCH D, LAMARQUE J F, LEE D, MENDOZA B, NAKAJIMA T, ROBOCK A, STEPHENS G, TAKEMURA T, ZHANG H. Anthropogenic and natural radiative forcing[J]. Climate Change 2013-The Physical Science Basis, 2014: 659-740. [7] BOVÉ H, BONGAERTS E, SLENDERS E, BIJNENS E M, SAENEN N D, GYSELAERS W, van EYKEN P, PLUSQUIN M, ROEFFAERS M B J, AMELOOT M, NAWROT T S. Ambient black carbon particles reach the fetal side of human placenta[J]. Nature Communications, 2019, 10(1): 3 866. [8] LOHMANN R, BOLLINGER K, CANTWELL M, FEICHTER J, FISCHER-BRUNS I, ZABEL M. Fluxes of soot black carbon to South Atlantic sediments[J]. Global Biogeochemical Cycles, 2009, 23(1): GB1015. [9] WAGNER S, BRANDES J, GORANOV A I, DRAKE T W, SPENCER R G M, STUBBINS A. Online quantification and compound-specific stable isotopic analysis of black carbon in environmental matrices via liquid chromatography-isotope ratio mass spectrometry[J]. Limnology and Oceanography: Methods, 2017, 15(12): 995-1 006. [10] CHAN T W, HUANG L, BANWAIT K, ZHANG W, ERNST D, WANG X, WATSON J G, CHOW J C, GREEN M, CZIMCZIK C I, SANTOS G M, SHARMA S, JONES K. Inter-comparison of elemental and organic carbon mass measurements from three North American national long-term monitoring networks at a co-located site[J]. Atmospheric Measurement Techniques, 2019, 12(8): 4 543-4 560. [11] LIM B, CACHIER H. Determination of black carbon by chemical oxidation and thermal treatment in recent marine and lake sediments and Cretaceous-Tertiary clays[J]. Chemical Geology, 1996, 131(1/2/3/4): 143 -154 .[12] CACHIER H, BREMOND M P, BUAT-MÉNARD P. Determination of atmospheric soot carbon with a simple thermal method[J]. Tellus B: Chemical and Physical Meteorology, 1989, 41(3): 379 -390 . doi: 10.3402/tellusb.v41i3.15095[13] CHOW J C, WATSON J G, PRITCHETT L C, PIERSON W R, FRAZIER C A, PURCELL R G. The dri thermal/optical reflectance carbon analysis system: description, evaluation and applications in U. S. Air quality studies[J]. Atmospheric Environment Part A General Topics, 1993, 27(8): 1 185-1 201. [14] YAO P, NI H, PAUL D, MASALAITE A, HUANG R J, MEIJER H A J, DUSEK U. An automated method for thermal-optical separation of aerosol organic/elemental carbon for 13C analysis at the sub-μgC level: a comprehensive assessment[J]. Science of the Total Environment, 2022, 804: 150 031. [15] DUSEK U, MONACO M, PROKOPIOU M, GONGRIEP F, HITZENBERGER R, MEIJER H A J, RÖCKMANN T. Evaluation of a two-step thermal method for separating organic and elemental carbon for radiocarbon analysis[J]. Atmospheric Measurement Techniques, 2014, 7(7): 1 943-1 955. [16] 尹希杰, 杨海丽, 陈培宇. 一氧化碳气体自动进样装置及其同位素测试方法研究[J]. 质谱学报, 2025, 46(3): 343-350. YIN Xijie, YANG Haili, CHEN Peiyu. Study on automatic sampling device of carbon monoxide gas and its isotope testing method[J]. Journal of Chinese Mass Spectrometry Society, 2025, 46(3): 343-350(in Chinese). -

首页

首页 登录

登录 注册

注册

下载:

下载: