-

2020年12月完成月球样品无人自动采样返回任务,带回1731 g月球样品,这是中国首次采集并带回地面的地外天体样品。中国计划2024年开展首次近地小行星采样返回任务[1],日本、美国及欧空局在近地小行星探测方面已经取得了一些成就。

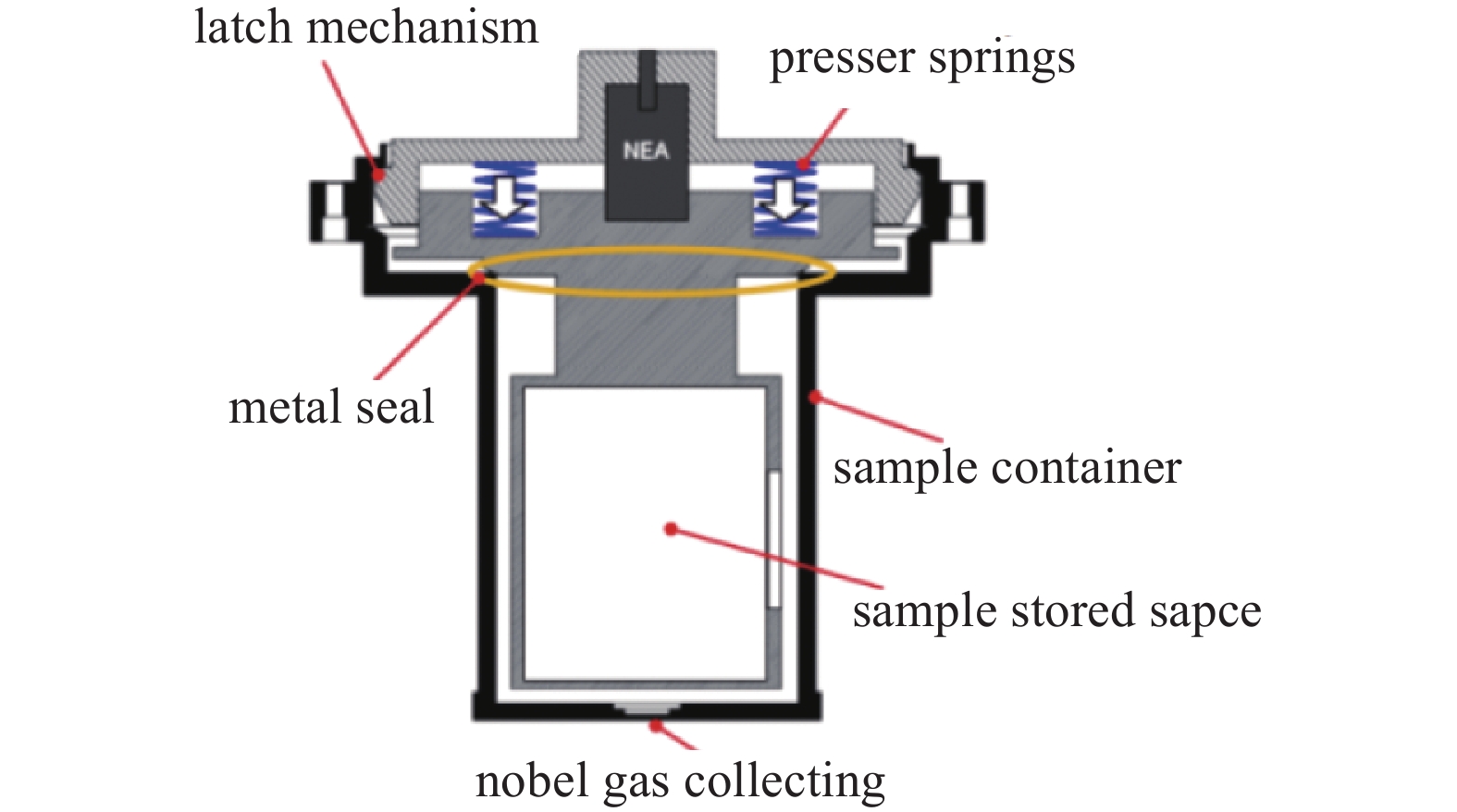

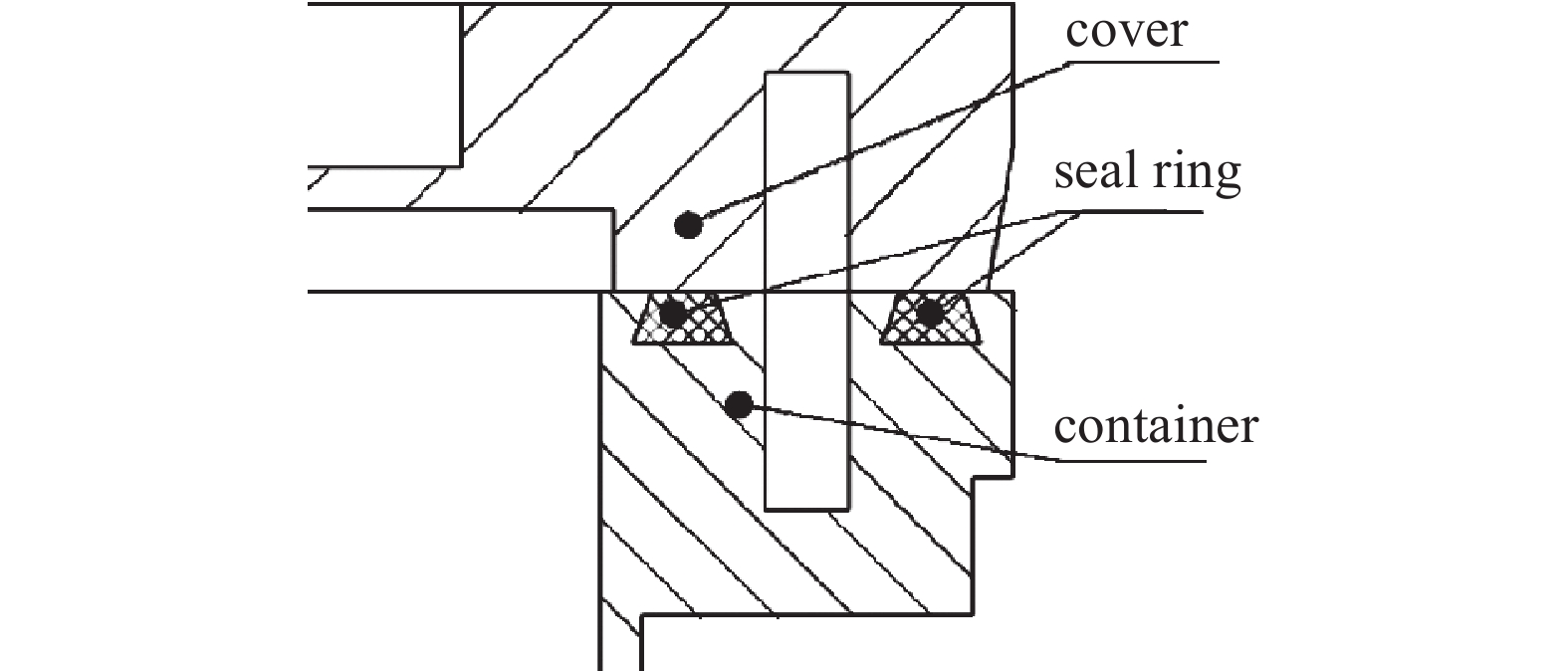

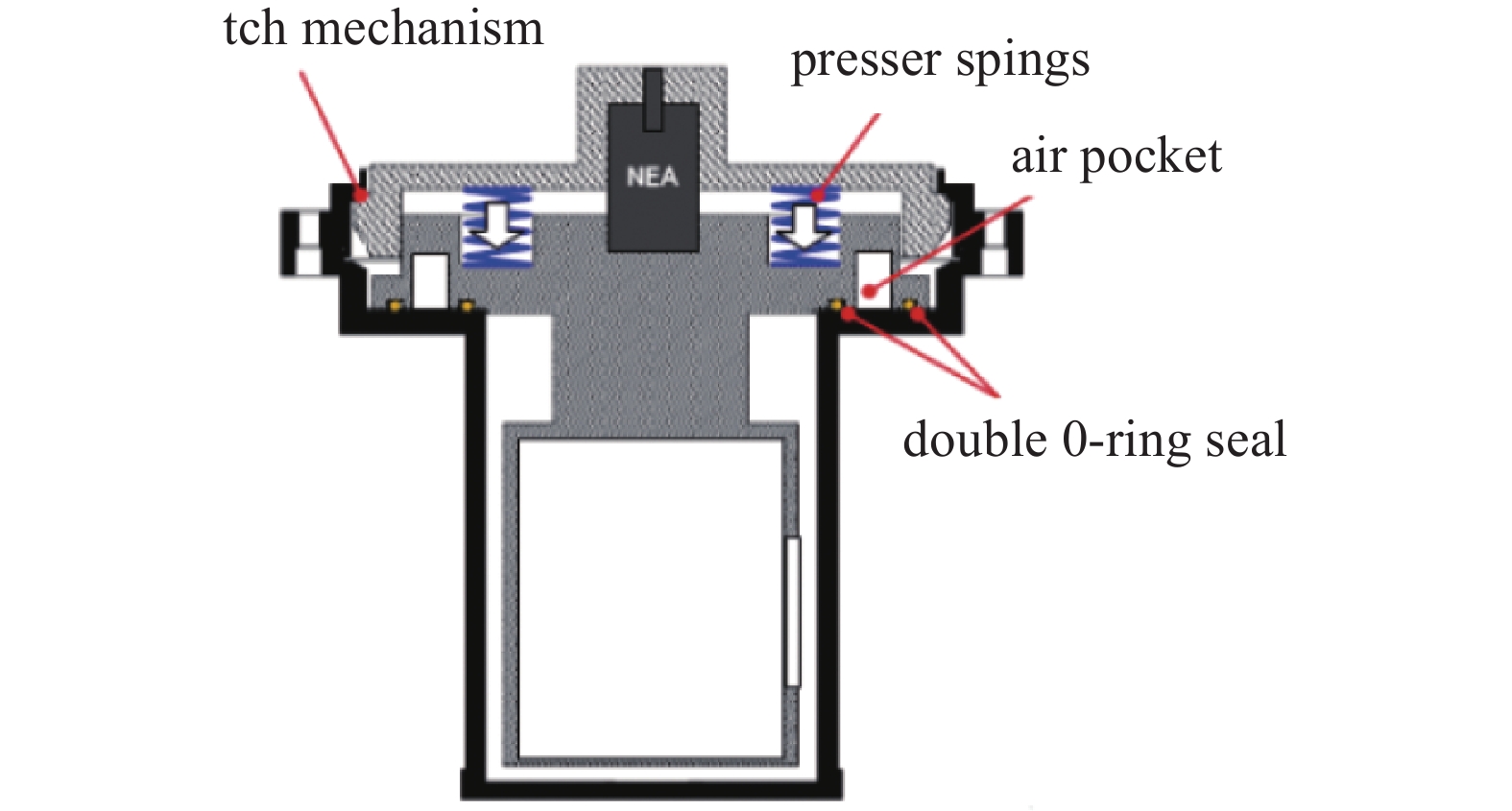

日本隼鸟号2003年5月发射、2005年11月在编号为1998 SF36的小行星表面完成样品采集,2010年6月13日返回,经地面分析共采集样品1500颗,Hayabusa样品罐存放在样品容器内,样品容器通过锁紧机构与压缩弹簧实现与筒体的封闭,并通过双密封圈设计保持样品容器内部的纯净度,返回地球后(1个大气压下)100 h可保证内部压力不大于1.33 Pa[2-3],但在返回过程中发生泄露,压力升值5000 Pa,密封结构详见图1。

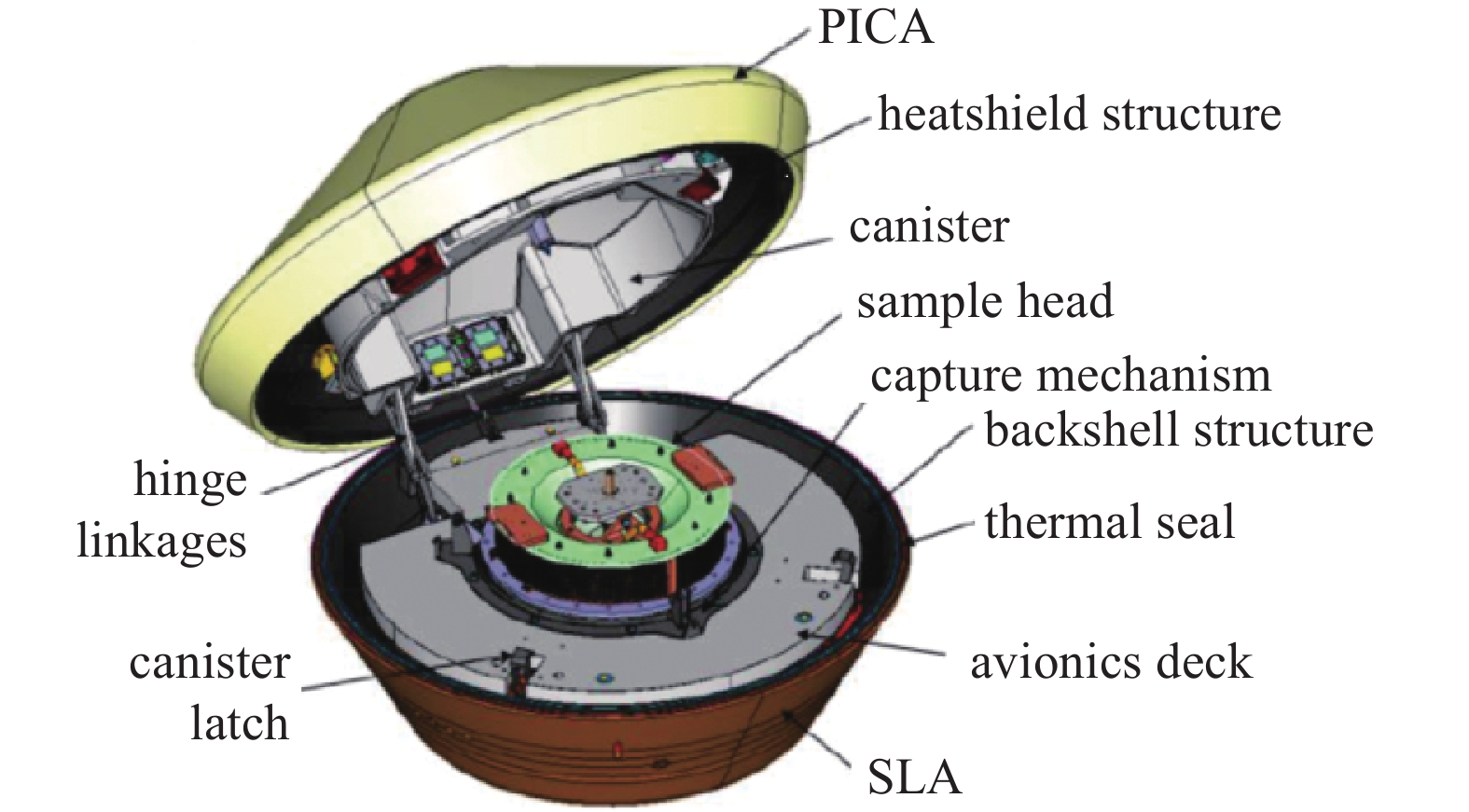

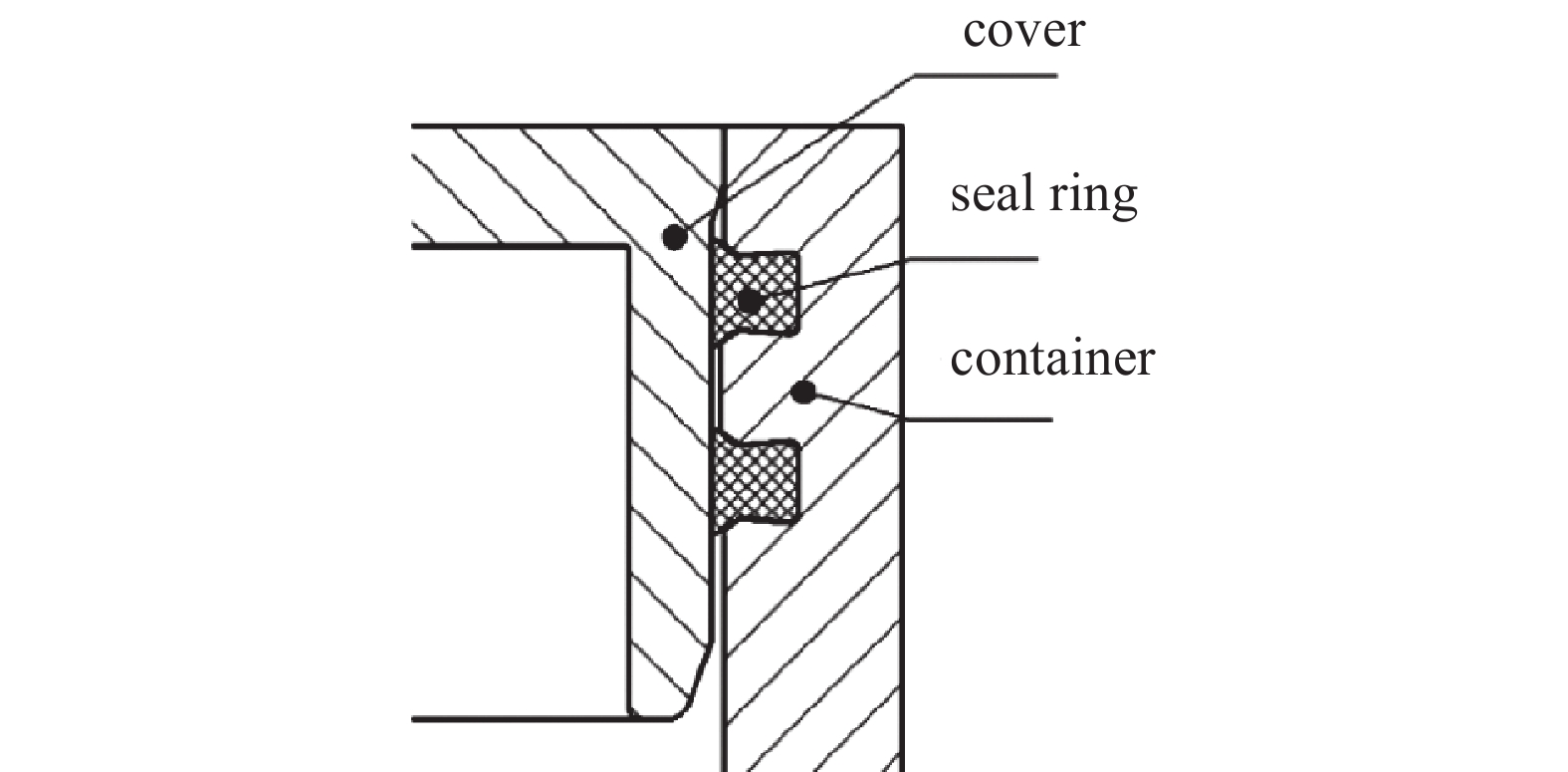

隼鸟二号(Hayabusa-2)于2014年11月发射, 2019年到达编号1999JU3的C类小行星进行采样,样品容器内部直径为48 mm,高度为57.5 mm,容积约70 cm3,计划收集100 mg 样品,目前已经其密封结构相对隼鸟号进行优化,如下图所示在样品封装方面,样品容器采用金属密封与惰性气体填充方案替代双密封圈方案,密封漏率约为1×10−8 Pa·m3/s[4-6],密封结构详见图2所示。

美国2016年9月8日,美国航空航天局(NASA)发射“起源、光谱释义、资源识别、安全、风化层”探测器(OSIRIS-REx,以下简称“奥西里斯”探测器),OSIRIS-REx将于2019年10月探测编号为1999 RQ36的近地小行星(现被称为“BENNU”—古埃及神鸟名“贝努”),然后采取“接触即离”的方式在小行星表面获取至少60 g的样品,并于2023年9月将样品返回地球[7-10],返回舱舱密封时将样品密封,具体密封方式未见报道,具体结构详见图3。

隼鸟一号采用橡胶密封、隼鸟二号采用金属-惰性气体密封、奥西里斯采用未地样品采取单独密封,共用舱体热密封完成样品密封。隼鸟一号返回地面后发现严重泄漏,隼鸟二号、奥西里斯目前密封效果未见报道。隼鸟系列密封技术从非金属(橡胶)密封发展到金属+非金属的复合密封技术。每个任务具体的密封方式要充分考虑科学目标、温度、探测器资源以及密封面的污染物等多种因素的影响,设计满足不同任务需求的密封技术。

全文HTML

-

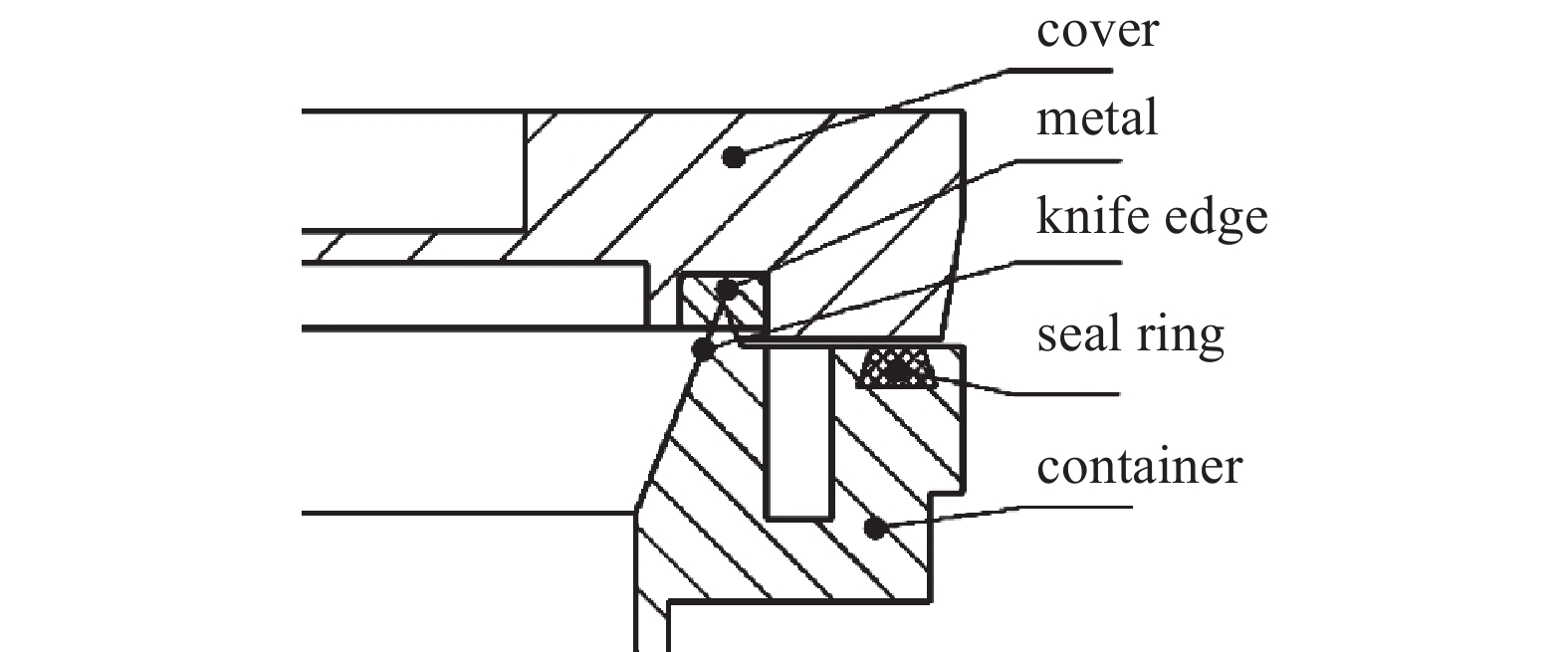

设计外侧橡胶圈、内侧金属密封的双冗余密封方案。密封槽和刀口结构加工在密封容器上,容器盖体上安装铟银合金材料,具体结构详见图4。

密封结构橡胶圈密封漏率、摩擦力与橡胶圈的硬度、压缩率、密封面表面状态等参数相关[11-13]。根据GB3452-1《液压气动用橡胶密封圈尺寸系列及公差标准选用》、QJ1035《O型橡胶密封圈的选用和密封腔设计规范》《真空设计手册》等相关标准及手册,计算如下:

式中:λ为橡胶压缩率;d为橡胶圈截面直径;h为槽深;O形压缩到一定高度时所需要的密封力,计算如下:

式中,d为O型圈截面直径(m);D为O型圈内径(m);E为弹性模量(MPa),与橡胶的硬度有关,取2.35×106 Pa;f为压力系数,它是高度系数的函数,查表取0.125。

通过计算橡胶圈密封力为162 N。

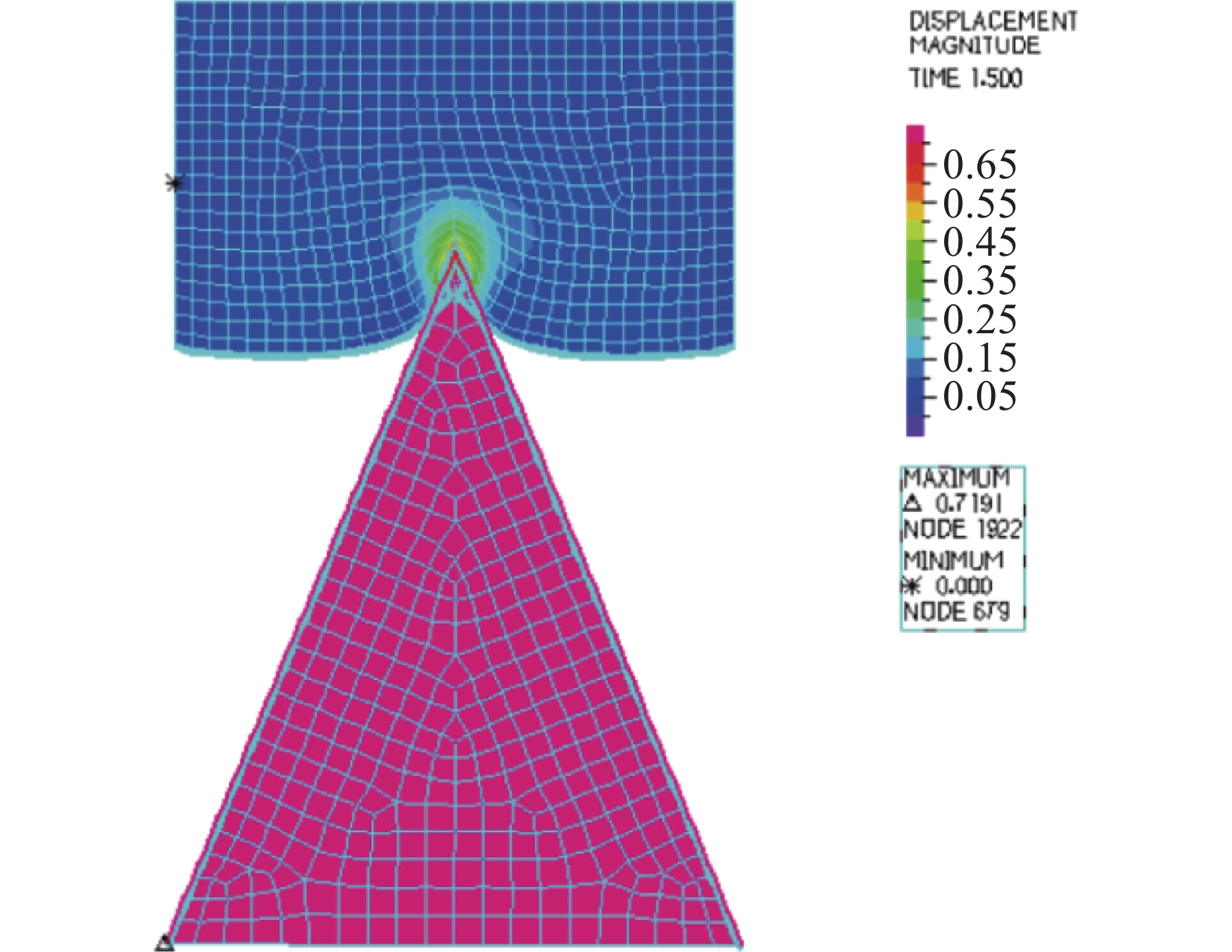

根据嫦娥五号月球样品密封封装装置的研制经验,对金属挤压密封的密封力进行了仿真,如图5所示,得出挤压力为2500 N,此时刀口挤压力和橡胶圈压力总和为2662 N[14-17]。

-

双橡胶圈密封是采用了两道端面橡胶圈密封,为了降低密封圈的密封力和防松脱,两道橡胶圈的密封槽均采用燕尾槽结构。具体的结构见下图6所示。通过计算,内侧橡胶圈密封力为 F1=224.8 N,外侧橡胶圈密封力为 F'1=268.3 N。两道橡胶圈需要的最小密封力为Fmin=F1+F'1=(224.8+268.3)N=493.1 N。

-

设计双道径向橡胶圈密封方案,为了降低密封圈的密封力和防松脱,设计燕尾槽,密封圈安装于燕尾槽内,具体结构如图7所示。

依据真空设计手册(第三版)第六章真空密封-真空密封设计相关内容,密封容器设计燕尾槽,设计前端圆型、后端燕尾槽截面橡胶圈结构,橡胶圈截面示意图如图1所示。橡胶后端燕尾部分安装在密封容器内,实现橡胶圈的固定防止冲击条件下脱落,前端圆面与密封盖体接触实现密封的方案。

根据真空设计手册O形圈近似计算,压缩到一定高度时所需要的力为橡胶圈的最小正压力,可用式(2)计算出密封圈的密封力F,摩檫力按照式(3)计算

式中密封圈截面直径3 mm,密封圈内径116.3 mm,弹性模量2.35×106 Pa。

橡胶对金属的摩擦系数μ,为保证样品原态,密封圈与金属间不允许涂覆润滑脂,橡胶圈与金属间为干摩擦。为降低摩擦系数,密封盖体表面涂覆改性聚四氟乙烯润滑膜,根据实测结果,摩擦系数均小于0.22,考虑测试误差和磨损,摩擦系数取0.25。

通过计算单橡胶圈正压力321 N,摩擦力80.5 N,因此橡胶圈径向密封摩擦力约为160 N。

-

中国首次小行星样品采集任务,设计机械臂采样及气吹激励采样两种样品采集方式。气吹激励样品直接采样方式不可避免细小样品颗粒黏附在密封面,存在密封泄漏风险;同时由于能源、尺寸及质量限制,密封机构只能提供不大于300 N 的密封力。

综合考虑密封力、样品颗粒污染密封面及返回过程振动、冲击的力学环境等因素,小行星样品密封采用了双橡胶圈径向密封方案,利用第一道密封圈刮除粘附在样品容器表面尘埃,第二道密封圈密封作为主密封,同时第一道密封圈为辅助密封。

1.1. 金属挤压与橡胶圈端面密封方案

1.2. 双橡胶圈端面密封方案

1.3. 双橡胶圈径向密封方案

1.4. 设计分析

-

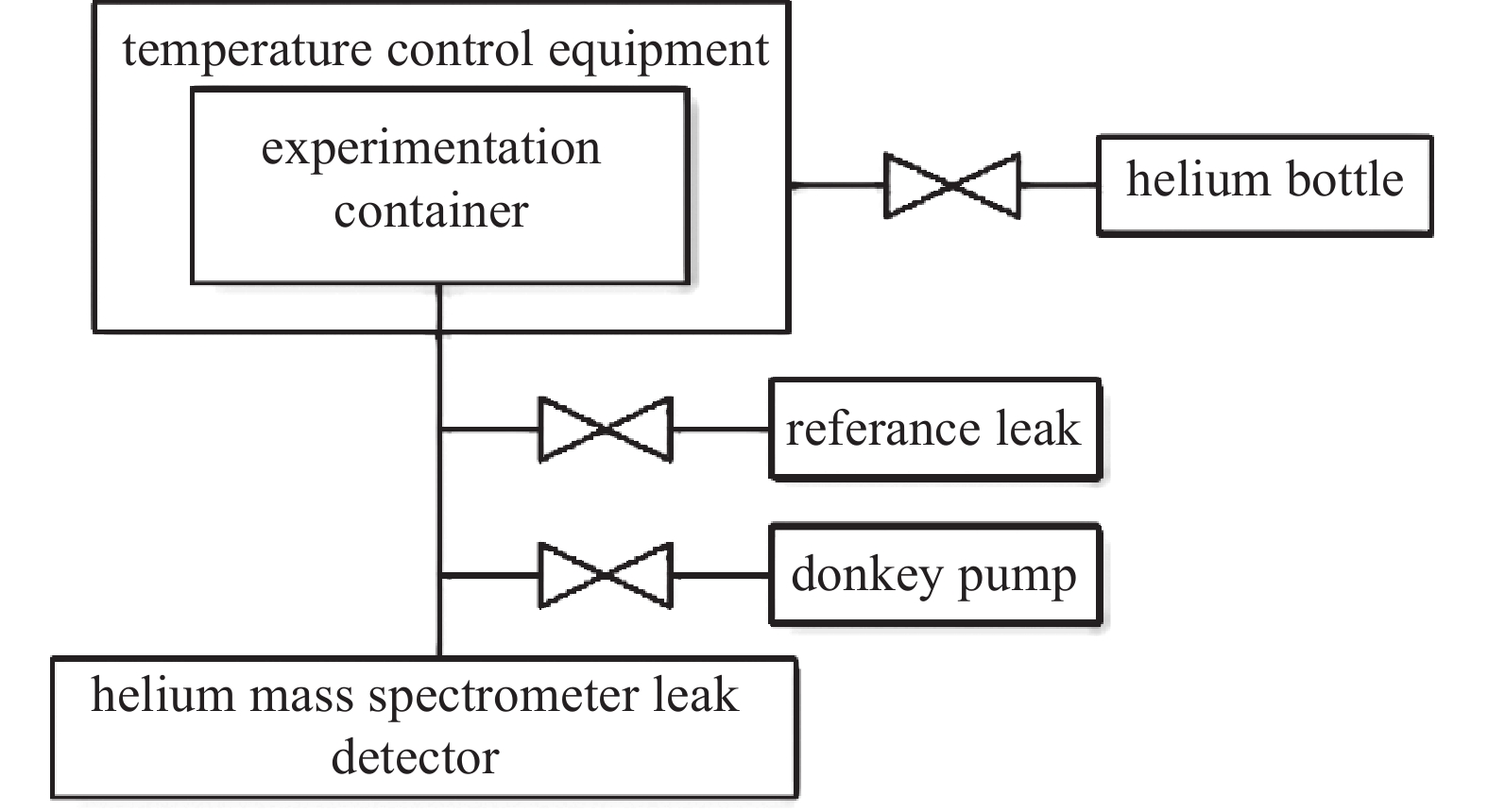

根据中国首次小天体样品密封可能经历的空间环境分析,样品容器可能经历−30℃—85℃的温度环境,高低温环境会对橡胶圈密封漏率产生影响,因此需在常温、低温(−30℃)和高温三种状态下,采用氦质谱检漏仪分别对O形圈径向密封漏率进行了检测[18],检漏原理详见示意图8,测试结果详见表1。

-

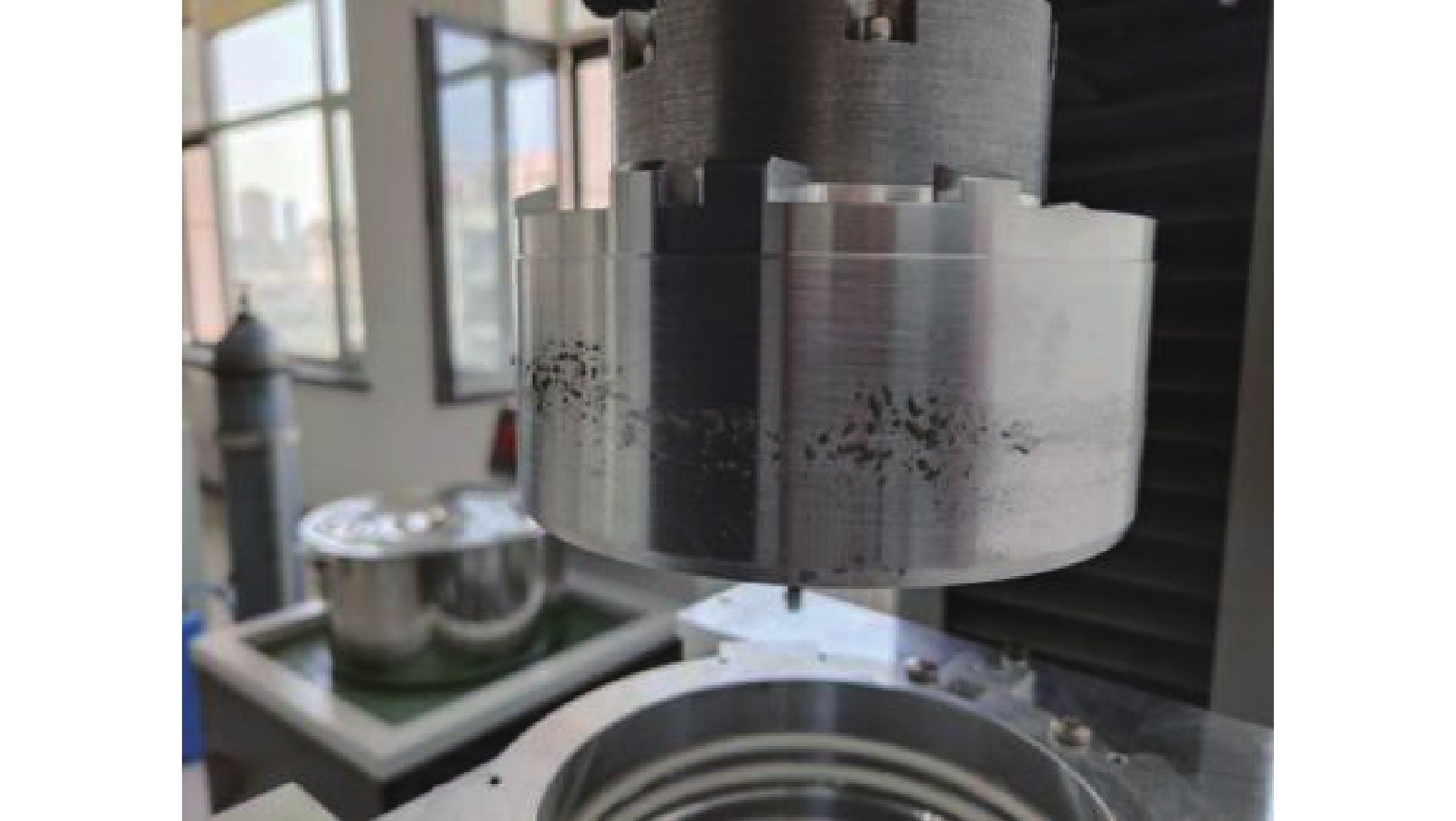

首先密封端盖表面、橡胶圈表面清洗,保持表面洁净,通过拉压力机将密封端盖压入密封容器内,并进行漏率检测。然后将密封端盖从密封容器内拔出,并在密封端盖表面洒上少量模拟污染物,再次将密封端盖压入密封容器内,并再次进行检漏,污染物照片详见图9、图10,测试结果详见表2。

-

①高温、常温、低温环境下最低密封漏率2.2×10−7 Pa·m3/s;

②通过密封面(密封端盖)喷洒模拟污染物试验,试验前后前后漏率有明显变化,相比喷洒前低一个数量级为1.1×10−6 Pa·m3/s;

③通过图6、图7试验后拆解检查污染物分布状态,密封面上肉眼可见模拟污染物;第二道密封圈模拟污染物明显少于第一道密封圈,说明第一道密封圈能够有效防止尘埃的进入,达到防尘设计目的。

2.1. 高低温漏率检测

2.2. 密封面污染物试验验证

2.3. 试验分析

-

综上所述,针对中国首次行星样品封装任务,设计多种密封方案,并考虑密封力大小、密封面样品颗粒污染等多种因素,最终选用双橡胶径向密封方案,通过高低温、密封面模拟污染物密封漏率检测试验,密封漏率均最低1.1×10−6 Pa·m3/s,验证了样品密封方案的可行性,能够用于小行星样品密封任务。

首页

首页 登录

登录 注册

注册

下载:

下载: