-

中子源一般分为反应堆中子源、同位素中子源和加速器中子源[1]。反应堆中子源通过控制重核元素裂变反应生成大量中子,核心优势在于中子注量率高且能谱宽。然而,反应堆中子源的建设和运行伴随高昂的成本与复杂的安全要求,相关的核废料处理也是运行过程中不可忽视的问题。因此,为降低成本并提升实用性,研究人员开发了小型加速器中子源。该类型中子源利用电场加速氘或氚离子撞击靶材,通过DD或DT核反应产生中子。相比其他中子源,紧凑型DD/DT中子发生器不仅制造成本低、周期短,还支持远程操作,具有较高的安全性,同时提供的中子产额足以满足大多数科研和工业应用的需求[2]。

加速器中子源广泛应用于同位素生产[3]、中子照相[4]、瞬发γ中子活化分析[5]、硼中子俘获治疗[6-7] 等领域。基于电子回旋共振(Electron Cyclotron Resonance,ECR)离子源的紧凑型中子发生器具有成本相对较低、无阴极结构、引出流强高及束流品质好、设备稳定性高等优点,被广泛应用。合肥综合性国家科学中心能源研究院(安徽省能源实验室)下属的中子技术应用研究中心依托在EAST装置上积累的大面积强流离子源、聚变中子产生技术,重点开展高参数稳态中子源的研发,探索其在新型癌症治疗装备、中子成像、同位素药物制备、物品辐照检测等领域的产业化应用[8]。本文实验所用的是一款基于全永磁2.45 GHz微波离子源的紧凑型ECR-DD中子源,该源由ECR离子源、加速电极、铜基底靶镀钛、高压系统、真空系统等几部分组成[2]。

在中子发生器在工作时,D+被加速轰击至钛靶,钛靶经过轰击沉积在靶面的氘与后续被加速的氘束流发生DD核反应产生中子[9]。实验研究发现,当靶受到高能束流轰击的同时表面会产生二次电子,这些二次电子的一部分溅射在真空腔室或电极内侧,一部分被反向加速形成电子流回到离子源,损坏设备。这部分二次电子不能产生中子,但会极大影响中子发生器工作寿命,同时消耗功率,增加电源的负载。中子发生器中常采用各种方法抑制产生的二次电子,以达到延长工作寿命,增加系统稳定性的目的[10]。吉林大学物理系用磁场抑制二次电子代替偏压电阻,对Philip型中子管,对直径为30 mm的阴极,在B=0.6 T时,抑制电子电流为总电流的50%[11]。中国原子能科学研究院刘国财等[12]研究发现,DD中子管阳极电流300 μA,二次电子抑制电阻阻值为8.7 MΩ或者抑制电压为403 V时,便可以完全抑制住二次电子。中国工程物理研究院金大志等[13]通过PIC粒子模拟发现,当抑制电压大于400 V时就能将二次电子抑制在靶的附近,用剩余磁1.08 T,直径10 mm磁柱也能实现电子抑制。

本文研究了电极结构对腔室温度、真空度、系统稳定性的影响,采用束流模拟软件的粒子轨迹追踪模块分析了不同腰孔形状对二次电子的传输路径的影响,并基于该结果开展了电阻与磁场两种方式下的二次电子抑制实验。

-

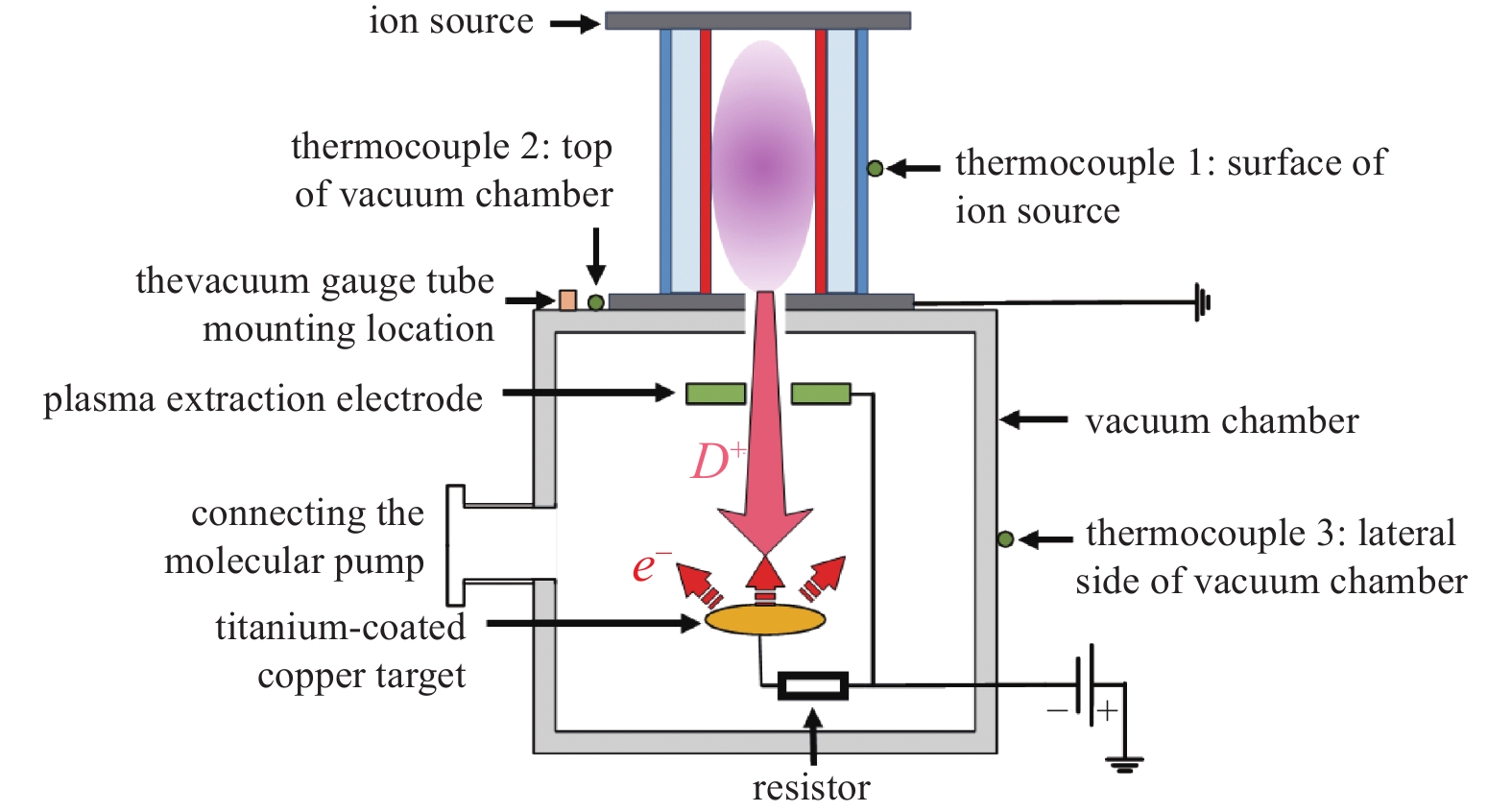

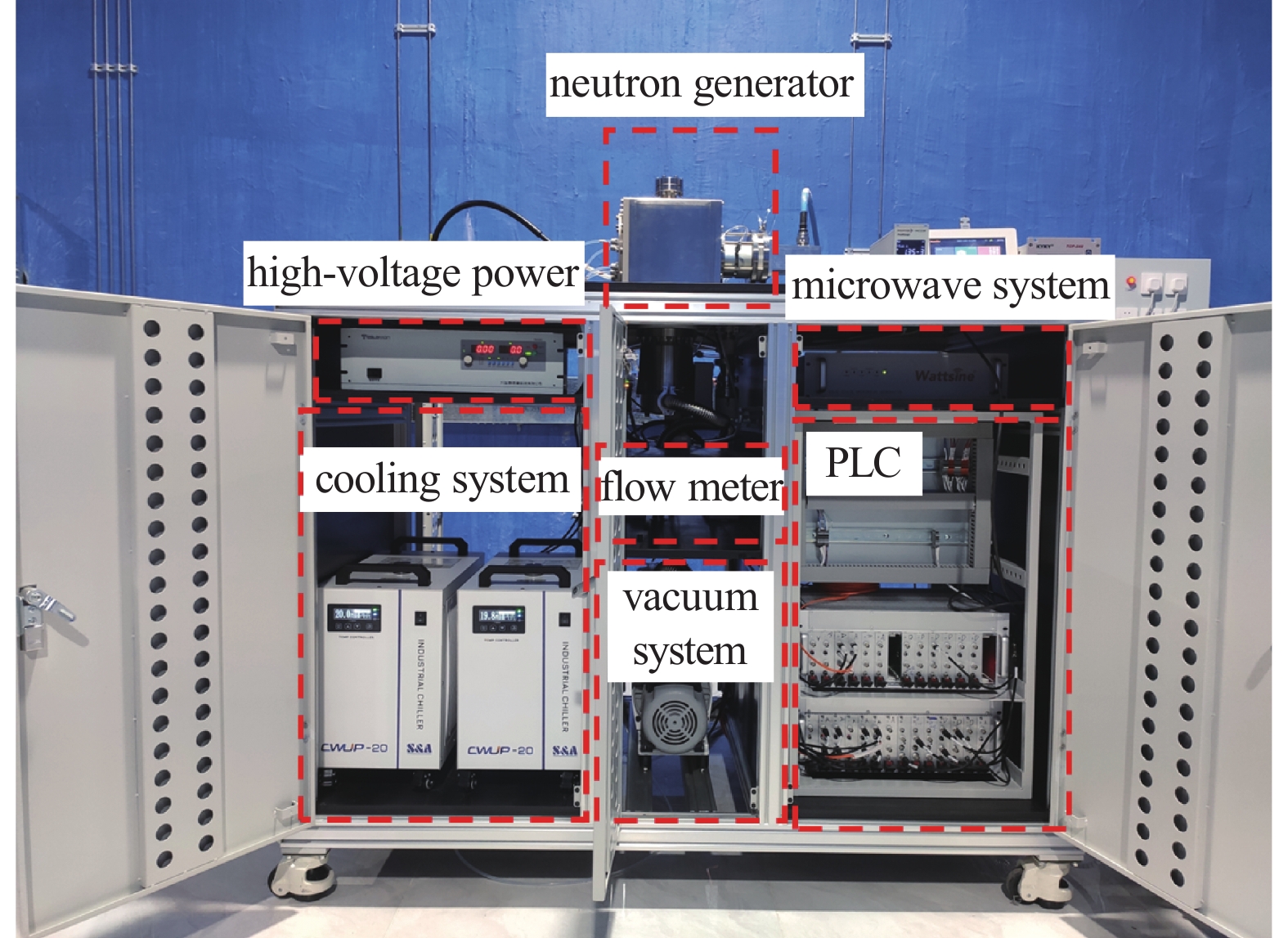

实验平台所使用2.45 GHz小型ECR中子源如图1所示,分为ECR离子源、引出系统、真空系统和水冷系统几部分。一个2.45 GHz固体微波源为离子源提供产生并维持等离子体的微波能量,微波通过波同转换头与三销钉,再经由Al2O3陶瓷窗馈入腔室,腔室外围由两块N42永磁体提供点亮等离子体所需磁场,同时陶瓷下层使用BN来有效抵御回流电子的点蚀。离子源剖面图如图2所示,离子源通过电子回旋共振原理产生并约束等离子体。在静磁场中,电子受洛伦兹力作用做螺旋运动,当回旋频率与微波频率一致时,电子会吸收微波能量并电离气体分子,这个过程称为电子回旋共振。引出系统为三电极引出结构,离子源为地电位,引出电极处于−80 kV负高压电位,从而产生巨大电势差从离子源中引出氘离子。真空系统由一个机械泵加一个分子泵组成,高真空有助于增加电子的共振回旋次数,每回旋一次电子能量就会增加,获得更高密度的等离子体。实验前,需保证真空度在1×10−3 Pa以下。

靶体表面被氘离子轰击后释放的二次电子会被加速回离子源,产生二次电子电流。这种效应会增加高压电源的负荷,并会产生频繁的高压击穿和显著的轫致辐射X射线[14-15]。这些效应既影响靶上氘离子电流的准确测量,也影响中子发生器的稳定运行,并存在潜在的辐射安全隐患。

-

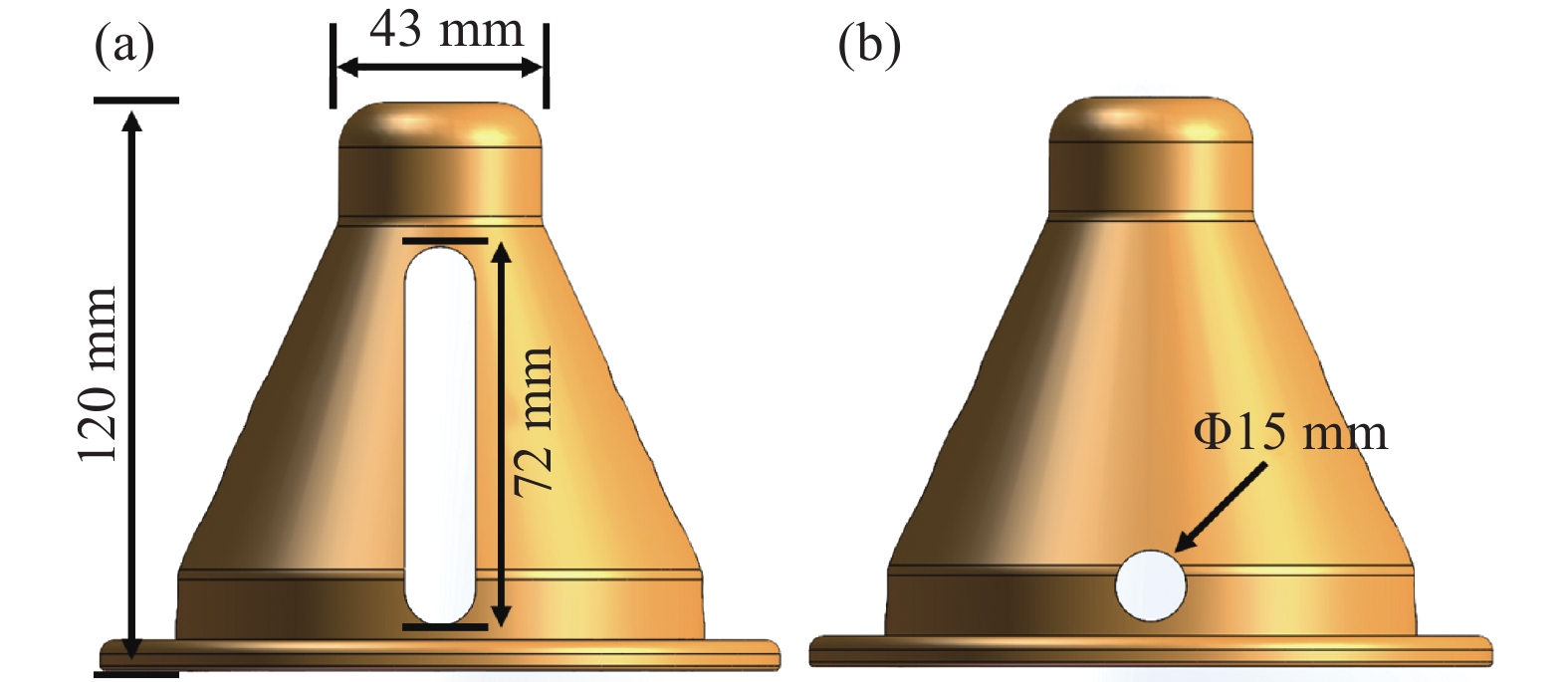

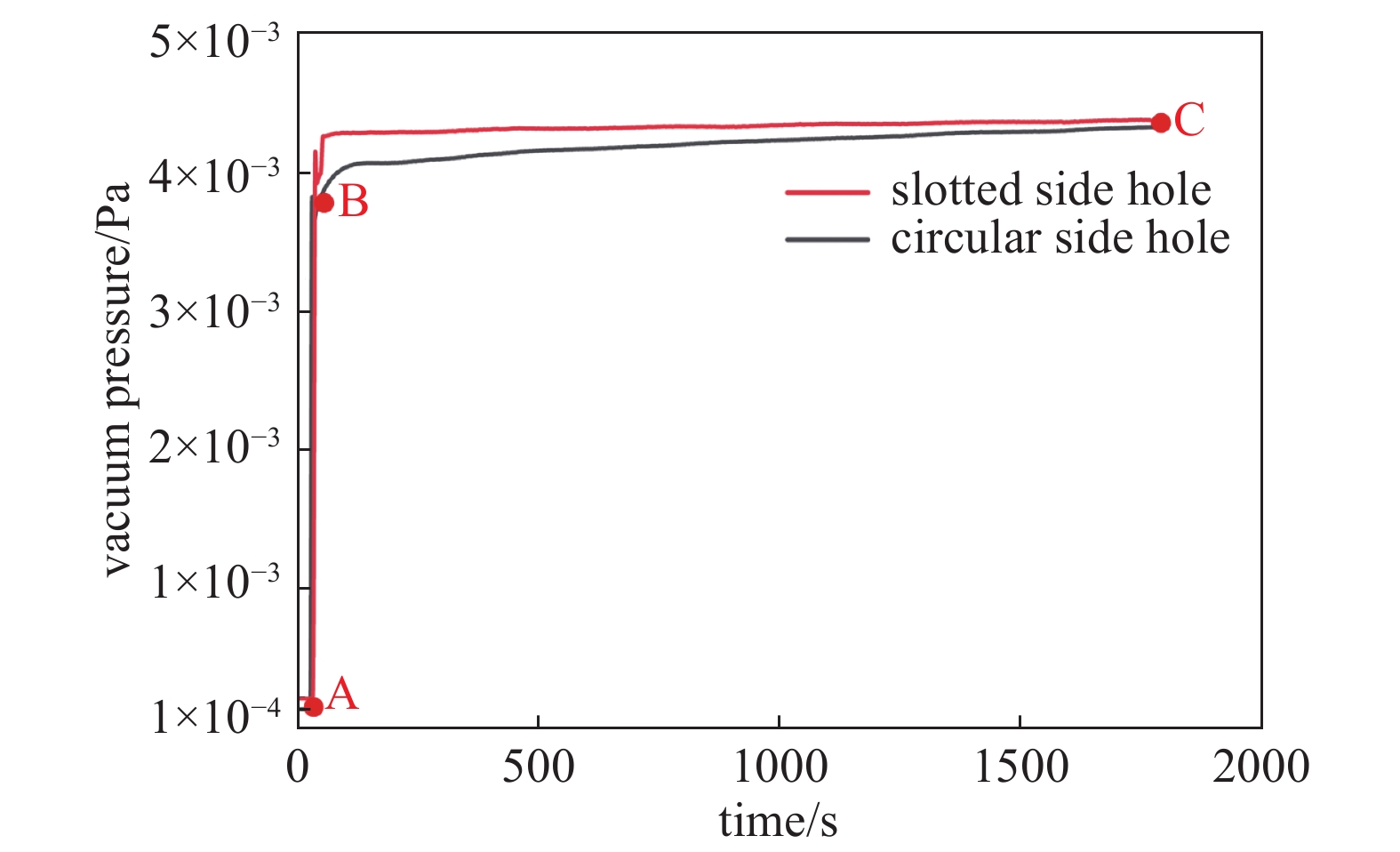

本文研究中所用引出电极结构(靶罩)如图3所示,整体为无氧铜材质,高120 mm,直径为144 m,体型较小。引出电极位置如图2所示,引出电极位于真空腔体内,与靶共同安装在绝缘基座上,并通过接入负高压引出束流。为了改善电极内部空间的真空,减少真空梯度,保证束流稳定传输,在电极四个方向对称地开了四个腰孔。腰孔设计保证电极内部的真空,但这同时导致靶面产生的溅射二次电子从孔中溢出,被加速轰击至真空腔室。为了研究腰孔形状对系统真空度的影响,进行多次长时间放电实验,在真空腔室处安装规管(如图2所示)监测并收集真空度的实时数据,如下图4所示。

电子轰击产生的热效应,会导致真空腔室受溅射区域表面的吸附气体的释放。这一现象的宏观表现为真空变差,如图4所示。图中A点至B点,离子源开始通入1 mL/min (标准状态)氘气并激发等离子体,真空腔室的真空度由1×10−4跳变至4×10−3。B点至C点,随实验时间的推进,真空度缓慢变差,这是由于电子溅射导致的热效应使腔室吸附气体开始释放。条形腰孔,开孔面积大,受电子溅射区域大,导致条形腰孔真空始终略差于圆形腰孔。C点时,壁面吸附气体已经随时间推移基本释放,二者真空度趋于一致。

-

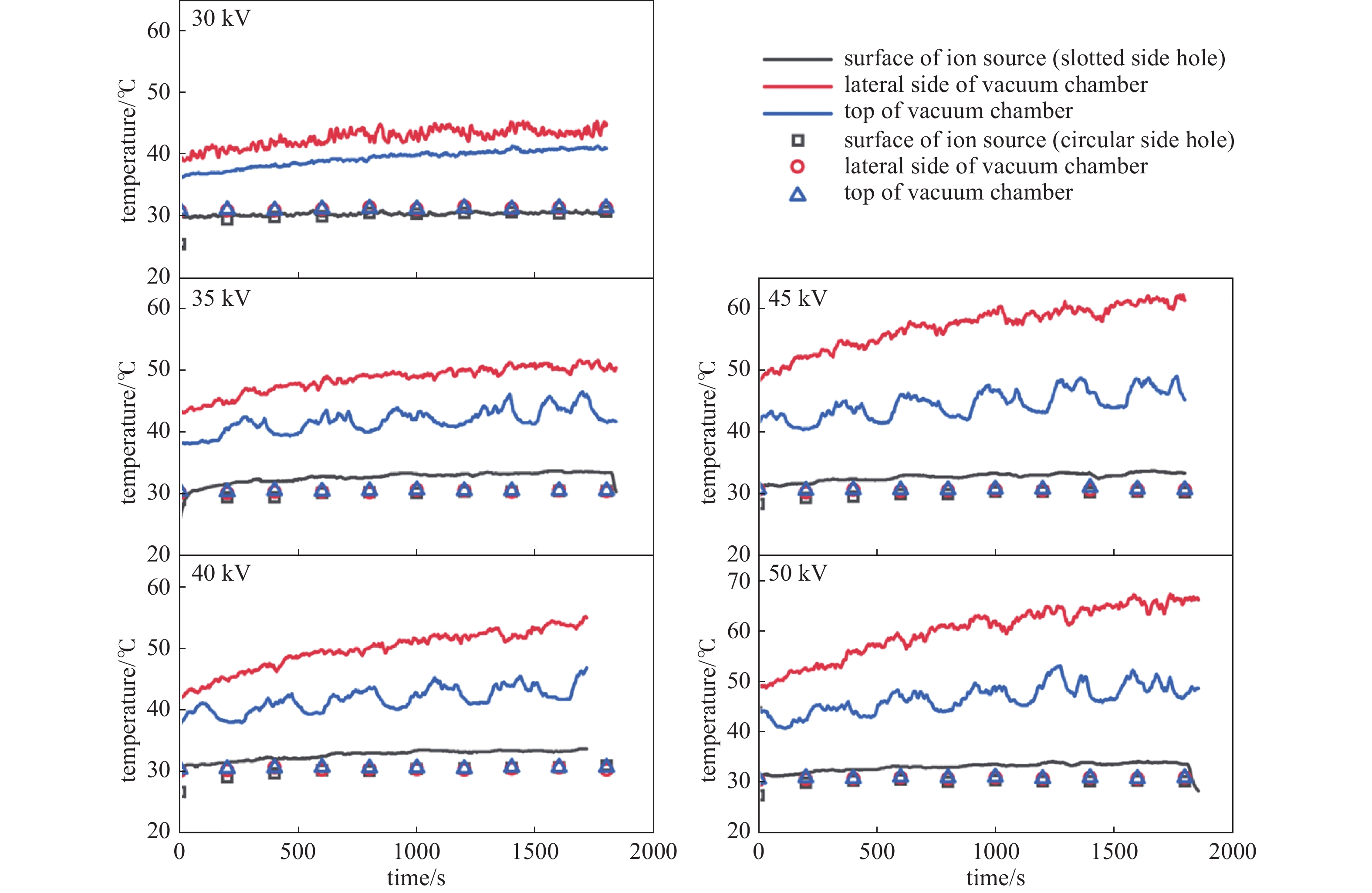

为了进一步验证二次电子溅射对系统的作用机理,研究腰孔形状对腔室温度的影响。在如图2所示三个位置安装热电偶,监测长时间放电过程中的温度变化。实验结果如图5所示,相同引出电压时,使用条形腰孔会使腔室侧面与腔室顶部温度随时间线性增加,使用圆形腰孔各处温度基本呈稳态,无明显变化。

随着电压升高,腔室侧面与顶部在实验前后的温差也在不断变大,30 kV时温差为6.4℃,35 kV时温差为8.4℃,40 kV时温差为13℃,45 kV时温差为13.8℃,50 kV时温差为18℃。离子源设置有独立水冷,因此实验过程中温度不变。

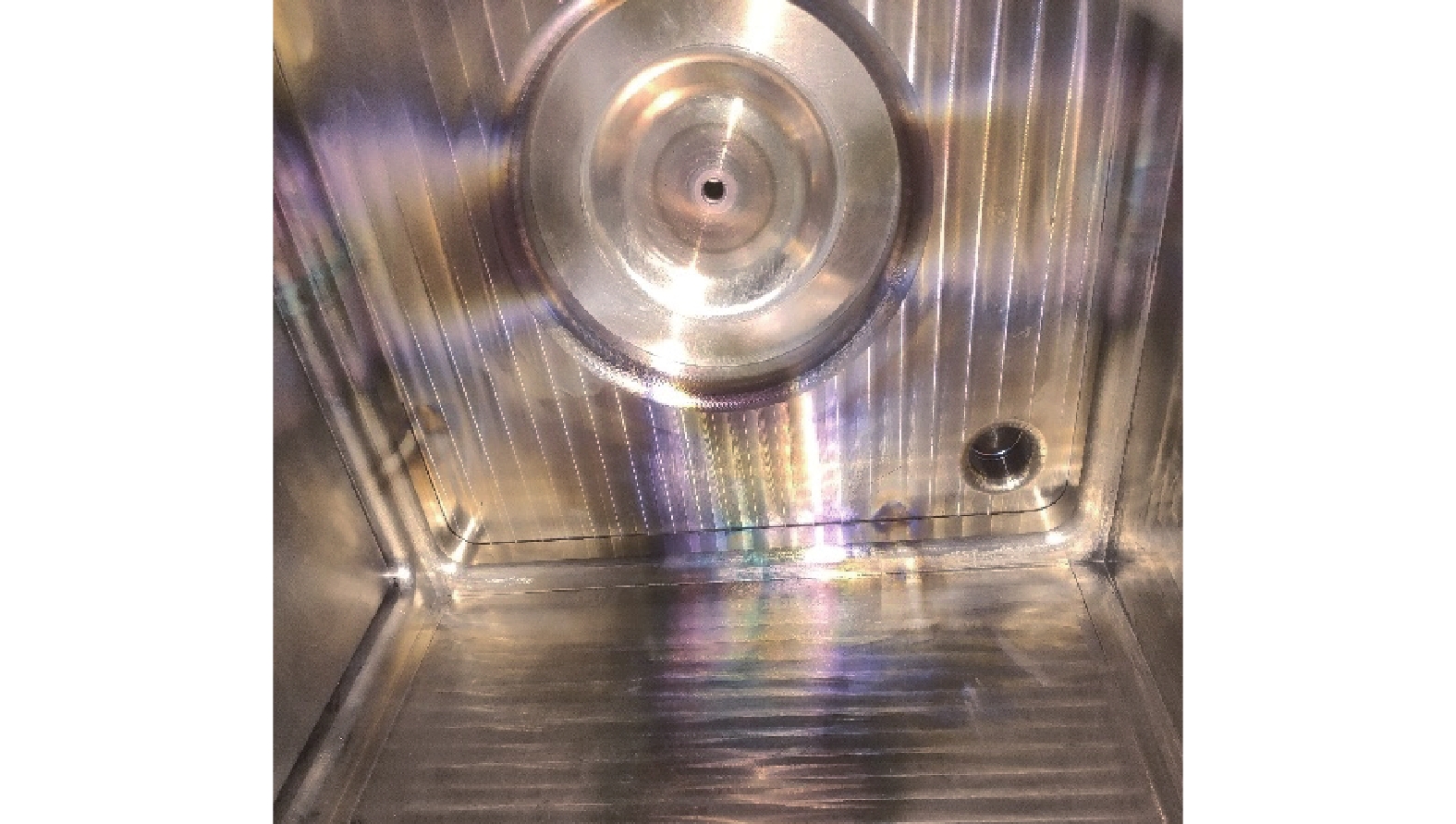

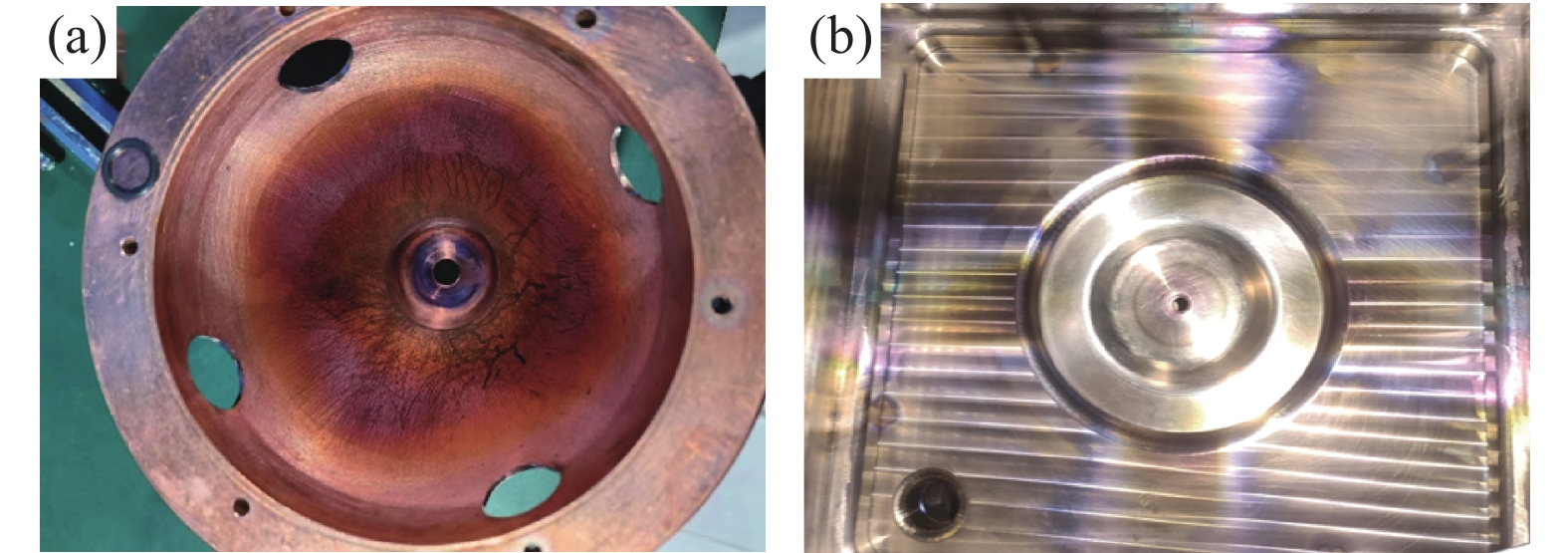

实验结束后,对腔室内部进行了拍照检查如图6所示,可见明显的轰击溅射痕迹在腔室侧面与顶部。这一实验结果说明了溅射电子从腰孔逃逸,并轰击至真空腔室内壁。开孔面积较大的条形腰孔导致了大量溅射电子的泄露,温差较为明显。开孔面积小,大量溅射电子都被留在了电极内部,而电极有单独设置水冷,腔室温度变化小。电压升高后温差变大,是因为随着束流能量的提高,溅射二次电子的数量与能量也会进一步提高[16]。腰孔形状对温度影响的实验结果进一步揭示了二次电子对中子发生器设备的危害。

-

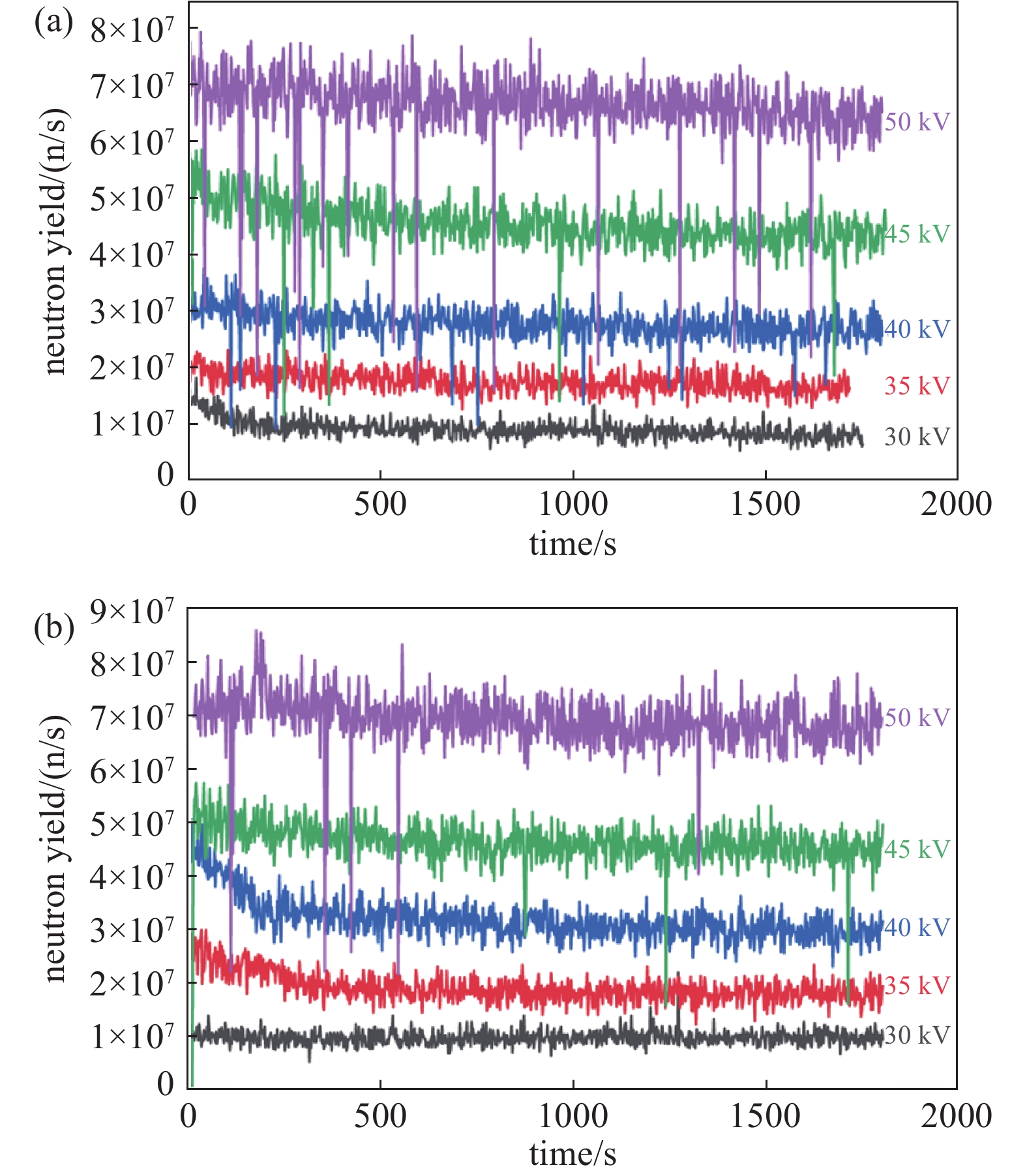

为了研究腰孔形状对系统稳定性的影响,进行了多次长时间放电实验,实时记录产额随时间变化。实验中系统稳定性主要依据每分钟的打火频率来定量评价,打火具体表现为电源过流保护而停止电压输出,束流中断,产额掉回0。如图7(a)所示,使用条形腰孔,30 kV−40 kV时无打火现象,40 kV开始打火频率明显提升,50 kV打火频率为2 min/次;如图7(b)所示,使用圆形腰孔时,50 kV以上出现少量打火现象,频率为6 min/次。在相同的电压下,无论使用哪种结构的引出电极,其中子产额不发生变化。结果表明腰孔形状影响二次电子的溅射逃逸,进而对系统稳定性有很大影响。

实验中电极使用了不同的腰孔设计,靶面产生的二次电子从腰孔中泄露的数量不同。当过多的二次电子从腰孔逃逸时会导致局部的电场增强,局部的电场强化容易导致放电通道的建立,进一步促进了电弧的形成(即打火现象的发生)。

-

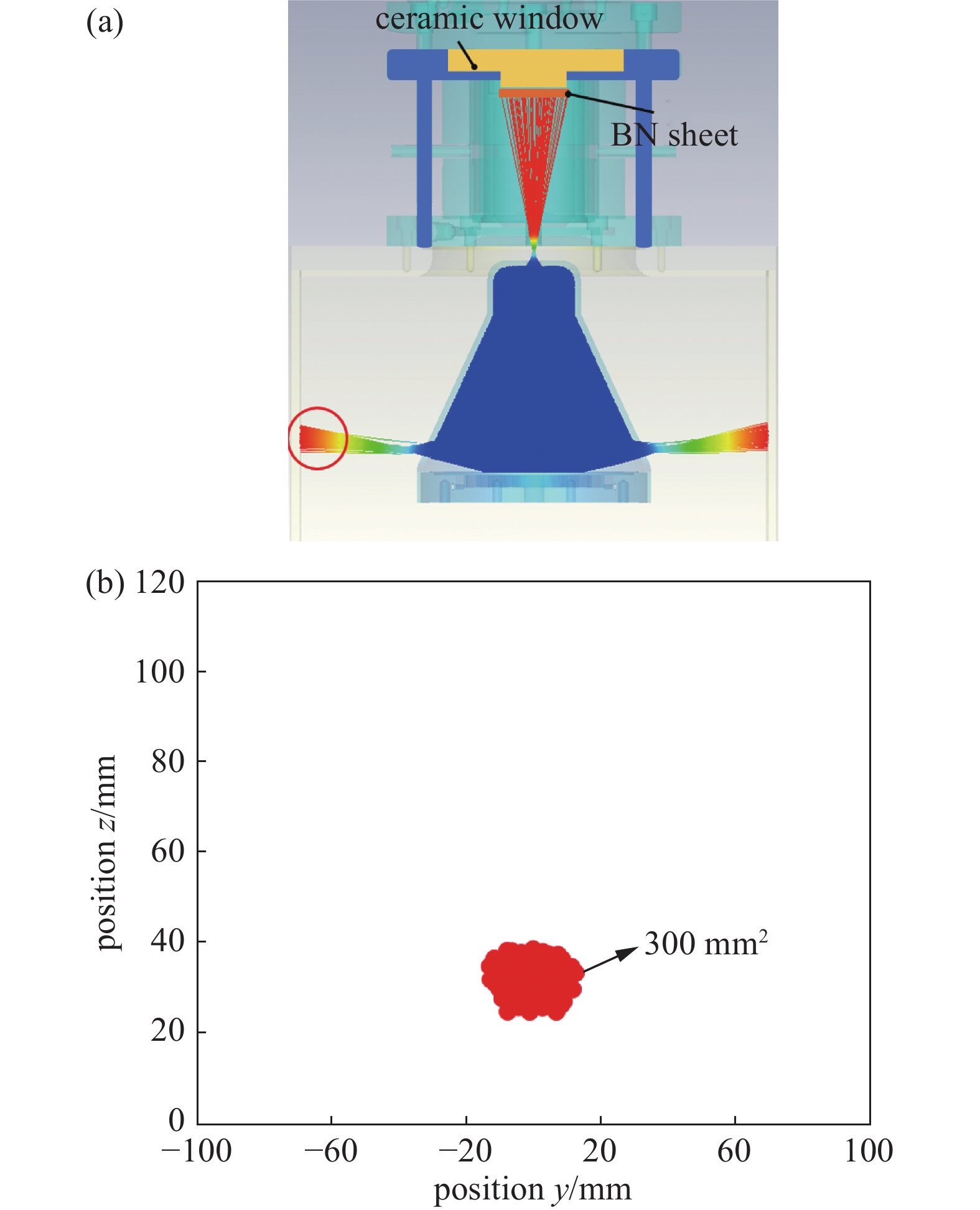

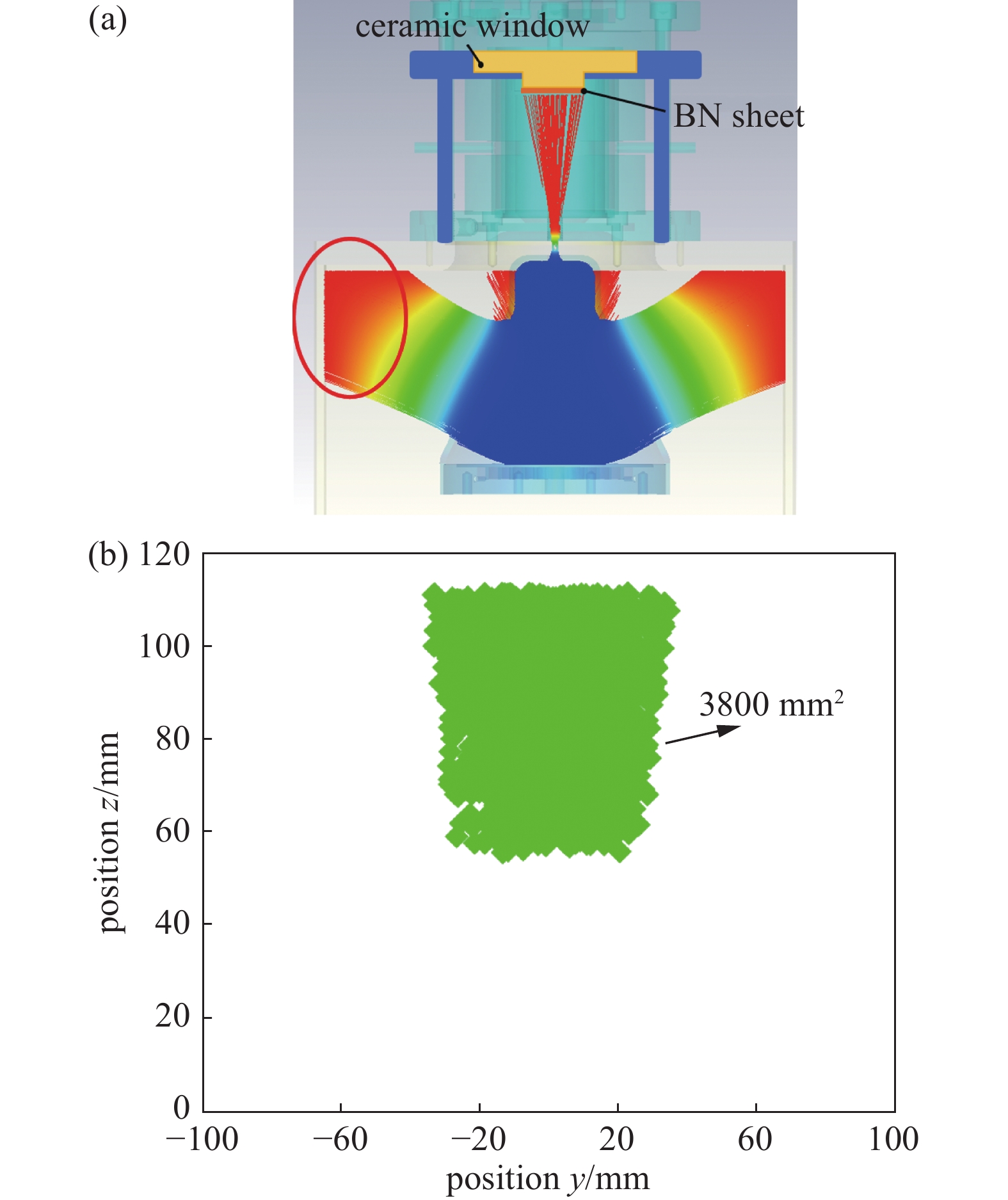

基于以上的研究结果,腰孔的形状会对二次电子的溅射传播路径有所影响,从而影响系统整体稳定性。因此,对二次电子在电场作用下溅射路径进行模拟。设定铜靶表面二次电子能量为600 eV,电极加速电压为−80 kV,靶与电极处于同电位。模拟结果如图8,9所示,可见无任何抑制手段时,靶面溅射二次电子一部分从腰孔溅射而出,一部分逃逸出引出孔,并被反向加速轰击在陶瓷窗上。

如图8所示,在使用圆形腰孔电极时,由于电极与靶面均为负高压,靶面溅射的二次电子大部分被约束在电极内。如图8所示,逃逸出电极外的溅射电子分为两部分,一部分从腰孔溅射出后受到高压影响,加速轰击在腔室侧面;另一部分沿引出孔溅射出,被加速轰击至陶瓷窗上。图8展示了腔室侧面收到轰击的范围,溅射区域近似呈椭圆形,面积约为300 mm2。

如图9所示,条形腰孔二次电子溅射区域明显大于圆形腰孔,在某一侧的腔室壁溅射范围可见,溅射区域也呈现矩形。溅射区域约为使用圆形腰孔电极的12倍。溅射区域的增加带来了热量的增加,同时增加了电极打火的隐患,导致系统稳定性不佳。这恰好印证了本文第三章中,腰孔形状对于真空腔室温度,系统稳定性的影响。

在长时间放电实验后对部件进行拍照检查,如图10所示,可见清晰的溅射痕迹,图9(a)为电极内壁电子溅射痕迹,图9(b)为腔室内壁的溅射痕迹。实物痕迹与模拟出来的电子溅射痕迹位置基本保持一致,进一步说明了模拟的有效性。

-

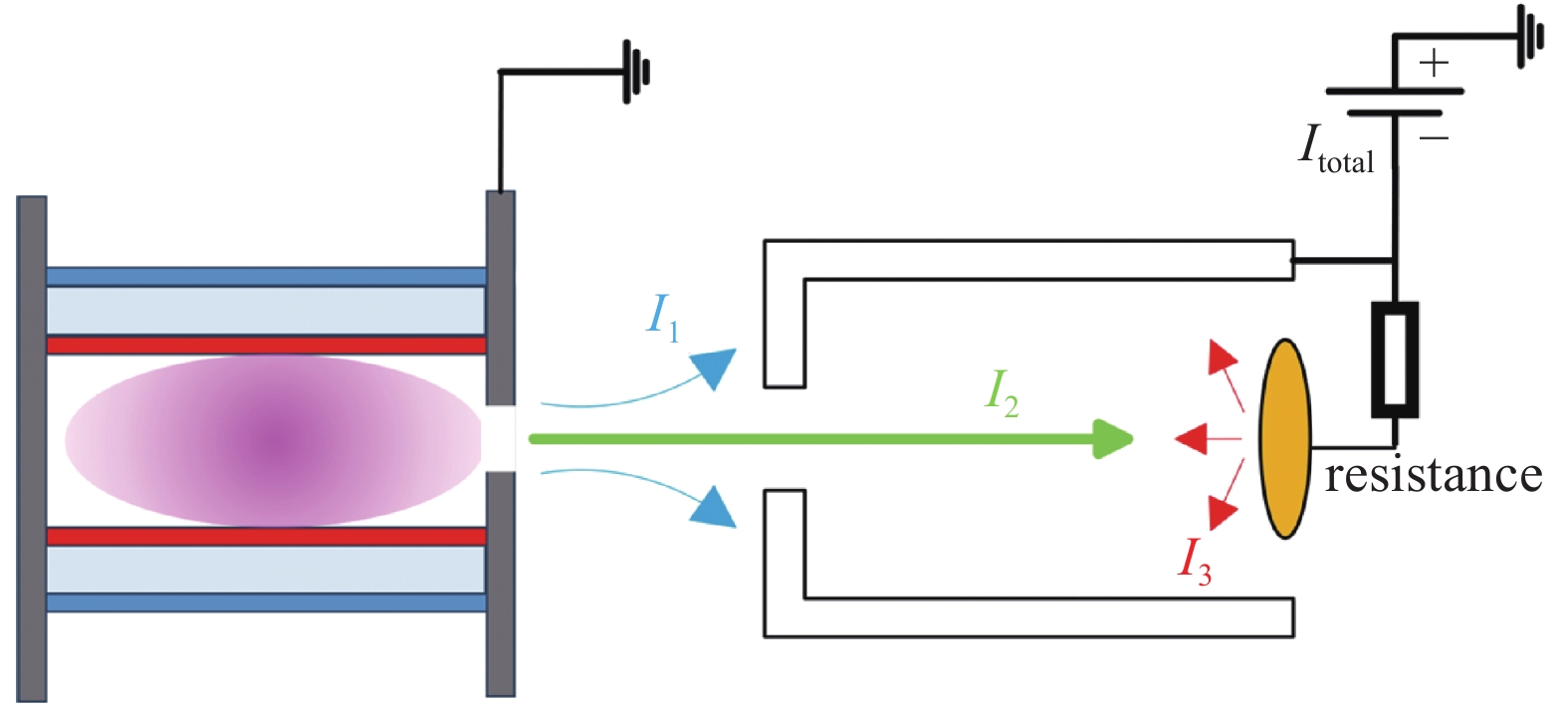

本文通过腰孔形状对系统真空度、腔室温度与系统温度的影响研究揭示二次电子的危害,进一步的,设计了通过电阻抑制二次电子的实验方案。电阻抑制二次电子装置如图11所示,在靶和电极之间接入一个抑制电阻即可在靶与电极之间形成压差,起到抑制二次电子发射的作用。电源端测得的总电流

$ I\mathrm{_{total}} $ 可分为三类:式(1)中

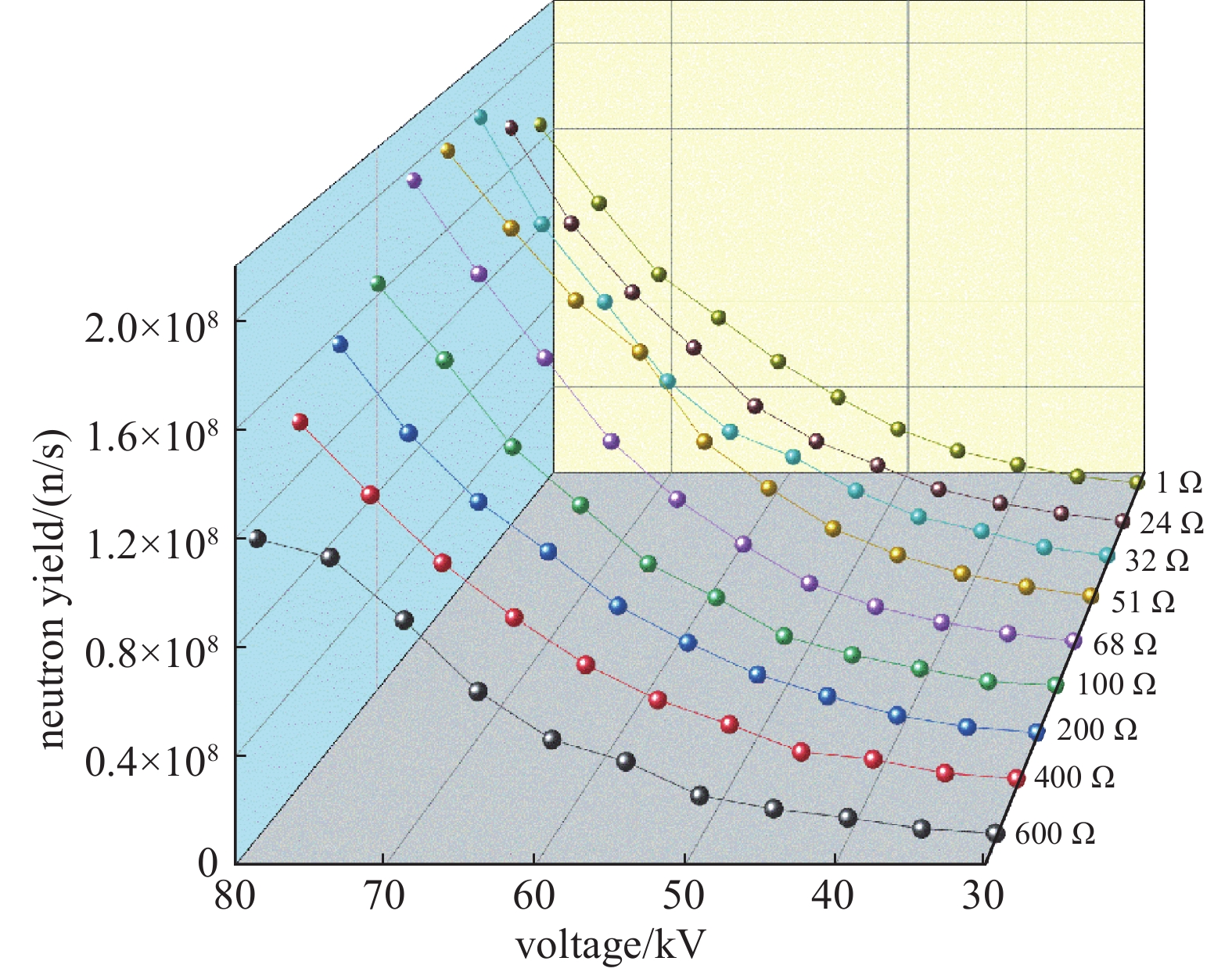

${I_1}$ 为部分束流溅射到引出电极形成的电流,$ {I_2} $ 为到靶电流,$ {I_3} $ 为二次电子溅射产生的电流,R为抑制电阻的阻值。通过更换不同的抑制电阻,将产生不同的抑制压差,总电流I也会随电阻改变而改变。其中${I_1}$ 与$ {I_2} $ 是不变的,可通过I反映出$ {I_3} $ 的变化量($ \Delta {I_3} $ )。当$ \Delta {I_3} $ 不随阻值变化而变时,可认为此时二次电子完全被抑制。为了寻找当前结构的最佳抑制电阻阻值,进行了多组电阻测试实验。在微波功率为500 W,氘气进气量为1 mL/min时,更换24−600 kΩ的抑制电阻,研究了抑制电阻阻值对产额的影响,电流变化趋势与产额变化趋势基本一致。实验结果如图12所示,相同抑制阻值时,中子产额随引出电压的增加线性增大;相同电压下,增加抑制电阻比起无抑制(1 Ω),能显著观察到产额有所提高,抑制阻值增加到100 kΩ及以上时,产额开始下降。这一实验结果表面,抑制电阻阻值并不是越大越好,阻值越大,产生的抑制压差越大,反而会对束流传输成反作用。根据实验结果,抑制阻值在30−60 kΩ时能获得最大产额(抑制率)。

-

抑制二次电子的另一种方法是在二次电子的传播路径上添加横向磁场,通过洛伦兹力将二次电子偏转至与靶相连的电极壁上。氘离子的相对原子质量为2.01,质量约为3.32×10−27 kg,而电子的质量仅为9.10956×10−31 kg。由于离子束流的能量与质量均比二次电子大得多,原离子束流的传播并不会受到影响,而二次电子则会受到很大偏转[17-18]。

在电场和磁场相互作用下,电子所受洛仑兹力满足方程[19]

式中

$e$ 是电子电荷,V是电子运动速度,E和B是空间的电场和磁场。粒子的动力学方程[20]满足:

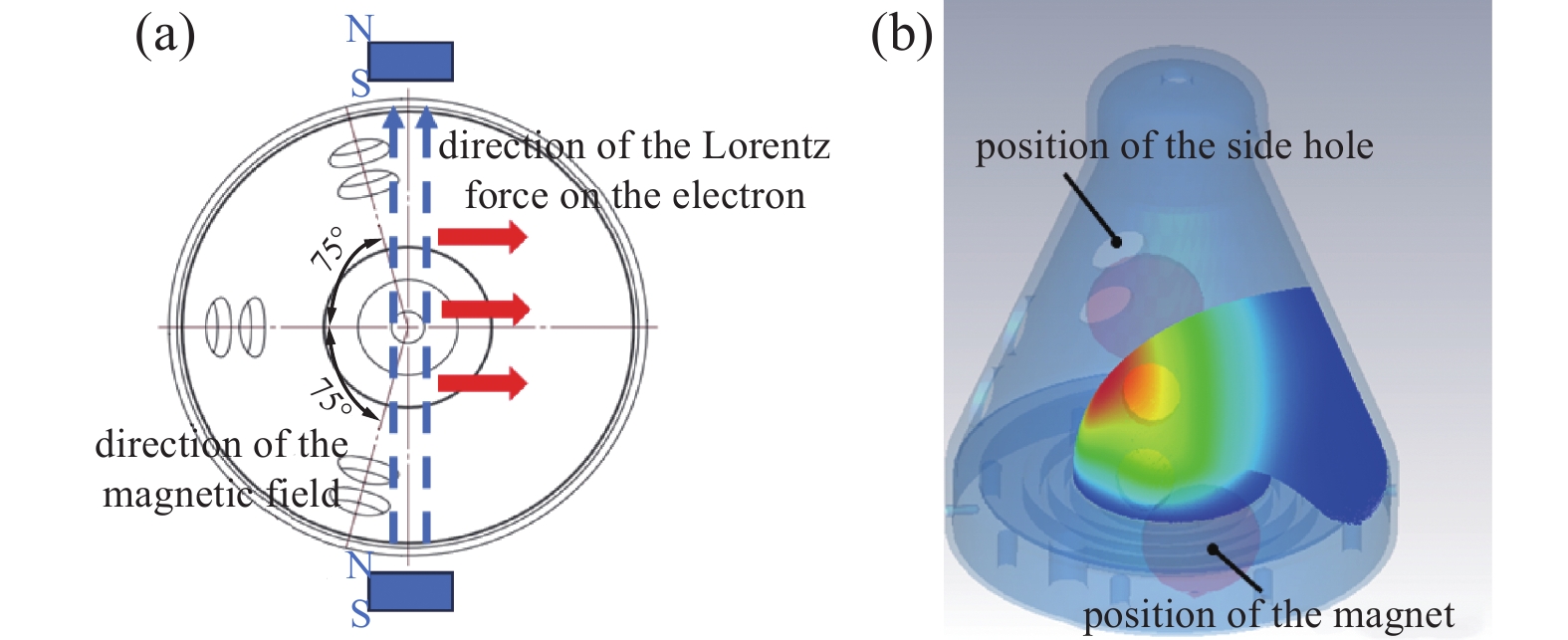

式中m0是电子的静止质量,γ0是相对论因子。基于式(2)(3),在靶上方,电极两侧固定两个剩磁约1.3 T永磁体,产生横向磁场如图13(a)所示,靶中心位置磁场强度约为100 Gs。增加磁场抑制的二次电子传输路径模拟如图13(b)所示,由模拟可见,二次电子被偏转至电极一侧上,且电子能量几乎无变化,不形成高能束流。

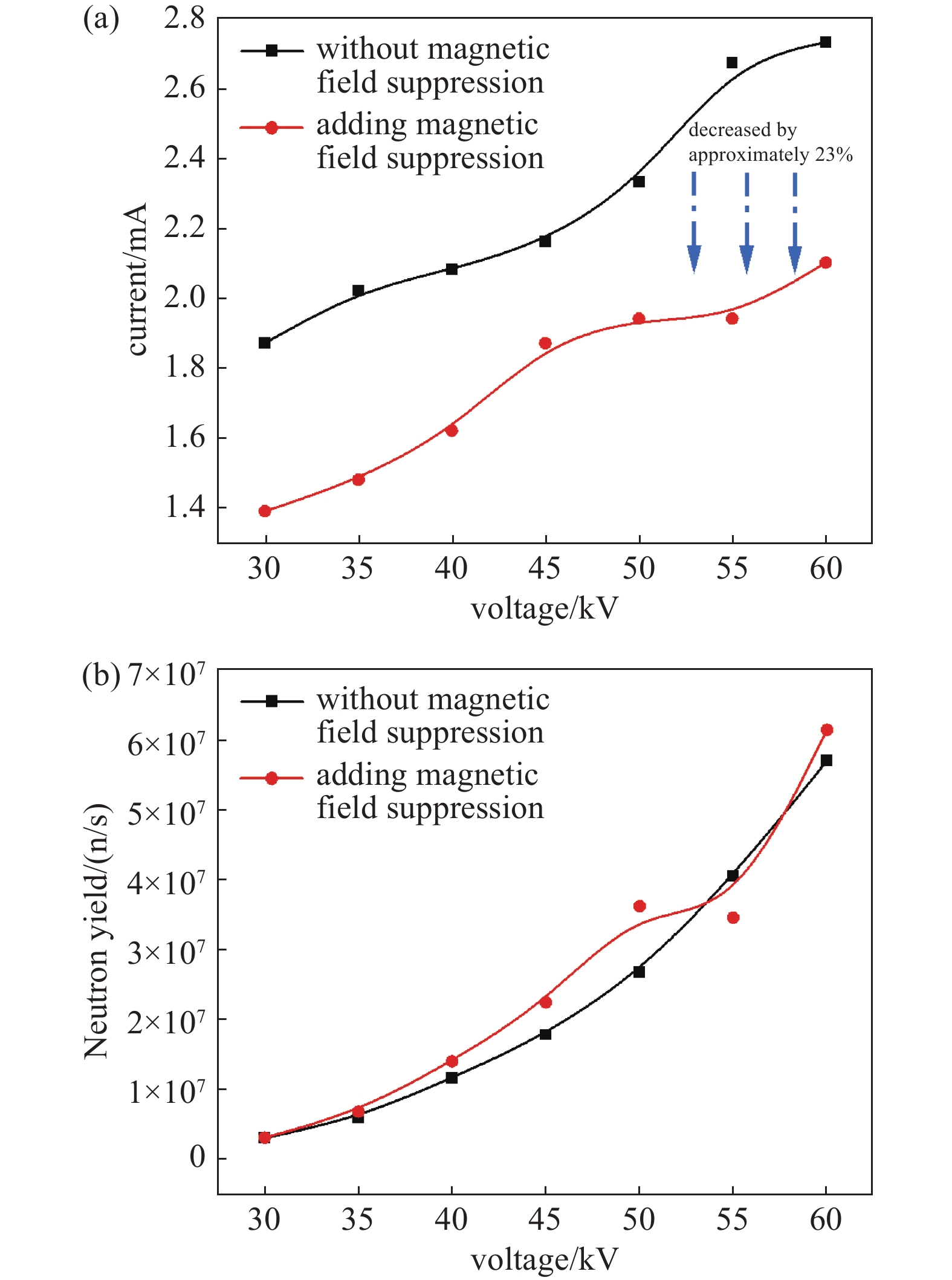

磁铁偏转实测实验结果如图14所示,添加磁场抑制后电流对比无任何抑制时明显降低,无任何抑制60 kV时电流为2.73 mA,装上磁铁后电流为2.01 mA,电流下降约23%。电流的显著下降,但产额变化不大,这说明,磁场抑制确实生效,与模拟结果吻合。

-

本文研究了电极结构对于腔室温度、真空度、系统稳定性的影响,模拟分析了不同腰孔形状对二次电子的传输路径的影响,并基于该结果开展了电阻与磁场两种方式下二次电子的抑制实验,实验结果表明:电极腰孔的形状会直接影响二次电子从腰孔逃逸的数量,并进一步影响腔室壁温度,导致壁吸附气体的释放,同时会极大增加系统高压打火的概率。腰孔实验结果揭示了二次电子对中子发生器的危害,在保证电极内部真空度的情况下,应尽量在电极壁开小孔或不开孔,有助于延长中子发生器的使用寿命,提高运行时的稳定性。对二次电子在的溅射路径进行模拟,模拟结果从实物中得到印证,并基于该结果,开展了电阻与磁场两种方式下二次电子的抑制实验。实验结果表明采用30−68 kΩ的电阻能较好抑制二次电子,此时能在相对较小的电流下获得更高的中子产额;使用1.3 T剩磁永磁铁在中心产生约100 Gs磁场,能实现二次电子的有效偏转,并在实验中观察到电流明显下降约23%左右,实现二次电子的抑制效果。在二次电子抑制过程中,电阻抑制仅需加入电阻元件,成本较低且易于实施。但其抑制压差选取根据不同靶电极结构具体而定,难以精确调节。磁场抑制可以精确调节磁场强度,但引入磁场设备需占据更多空间,磁铁的安装位点也需要谨慎选择。本文所搭建使用的紧凑型中子发生器采用电阻抑制为佳。

紧凑型ECR-DD中子发生器二次电子抑制研究

Secondary Electron Suppression in a Compact ECR-DD Neutron Generator

-

摘要: 中子发生器在工作时,D+被加速轰击至钛靶,钛靶受到高能束流轰击的同时表面会产生二次电子,加重电源负载,影响系统的稳定性。文章研究了不同电极结构对腔室温度、真空度和中子产额的影响。结果表明电极腰孔的形状会直接影响二次电子从腰孔逃逸的数量,并进一步影响腔室壁温度,导致壁吸附气体的释放,提升高压打火的频率。模拟分析了二次电子的传输路径,模拟显示靶面溅射二次电子一部分从腰孔溢出轰击在腔室壁,一部分溅射在电极内侧,少部分被反向加速轰击在陶瓷窗上,模拟结果与实物痕迹相吻合。基于该结果开展了电阻与磁场两种方式下二次电子的抑制实验,结果表明采用30−68 kΩ的电阻能较好抑制二次电子,此时能在相对较小的电流下获得更高的中子产额;使用1.3 T剩磁永磁铁在中心产生约100 Gs磁场,能实现二次电子的有效偏转,不影响中子产额的情况下电流下降约23%,实现二次电子的抑制效果。总的来说,在保证电极内部真空度的情况下,应尽量在电极壁开小孔或不开孔或采取有效的二次电子抑制措施,有助于提升中子发生器的稳定性,进而延长其使用寿命。Abstract: During the operation of a neutron generator, D+ ions are accelerated and bombarded onto the titanium target. During the high-energy beam bombardment, secondary electrons are emitted from the target surface, increasing the power supply load and affecting the stability of the system. This study investigates the effects of different electrode structures on chamber temperature, vacuum level, and neutron yield. The results show that the shape of the electrode waist hole directly influences the number of secondary electrons escaping through the hole, which further affects the chamber wall temperature. This leads to the release of adsorbed gases from the wall, increasing the frequency of high-voltage arcing. The transmission paths of secondary electrons were analyzed. Simulations indicate that some sputtered secondary electrons from the target surface escape through the waist hole and strike the chamber wall, some impact the inner side of the electrode, and a small portion are accelerated in reverse to hit the ceramic window. These simulation results are consistent with observed physical traces. Based on these findings, experiments were conducted to suppress secondary electrons using resistors and magnetic fields. Results show that a 30−68 kΩ resistor effectively suppresses secondary electrons, achieving a higher neutron yield at a relatively lower current. Additionally, a 1.3 T remanent permanent magnet was used to create a magnetic field of about 100 Gs at the center, which effectively deflects secondary electrons, reducing current by approximately 23% without impacting neutron yield. This demonstrates effective secondary electron suppression. Overall, maintaining the internal vacuum within the electrode, minimizing or avoiding openings on the electrode wall, and implementing effective secondary electron suppression measures can improve the stability of the neutron generator, thereby extending its service life.

-

-

-

[1] 魏绪波. 6×1012n/s强流中子发生器ECR离子源与前分析系统研制[D]. 兰州: 兰州大学, 2021 (in Chinese) Wei X B. Development of an ECR ion source and pre-analysis system for D-D/D-T intense neutron generator[D]. Lanzhou: Lanzhou University, 2021 [2] 李旭, 廖晨伦, 谢亚红, 等. 基于全永磁微波离子源钛自成靶的D-D中子源设计研究[J]. 真空与低温, 2024, 30(3): 336−342 (in Chinese) Li X, Liao C L, Xie Y H, et al. Design of a D-D neutron source based on permanent magnet microwave ion source and titanium drive-in target[J]. Vacuum and Cryogenics, 2024, 30(3): 336−342 [3] Voyles A S, Basunia M S, Batchelder J C, et al. Measurement of the 64Zn, 47Ti (n, p) cross sections using a DD neutron generator for medical isotope studies[J]. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms, 2017, 410: 230−239 [4] 于筱雪, 王俊润, 刘兴宇, 等. 基于紧凑型D-D中子发生器的热中子照相慢化准直器设计[J]. 原子核物理评论, 2023, 40(2): 251−256 (in Chinese) doi: 10.11804/NuclPhysRev.40.2022072 Yu X X, Wang J R, Liu X Y, et al. Design of moderator-collimator for thermal neutron radiography based on compact D-D neutron generator[J]. Nuclear Physics Review, 2023, 40(2): 251−256 doi: 10.11804/NuclPhysRev.40.2022072 [5] Bishnoi S, Sarkar P S, Patel T, et al. Feasibility study of prompt gamma neutron activation analysis (PGNAA) of explosives simulants and bulk material using DD/DT neutron generator[J]. AIP Conference Proceedings, 2013, 1524(1): 275−278 [6] Moss R L. Critical review, with an optimistic outlook, on boron neutron capture therapy (BNCT)[J]. Applied Radiation and Isotopes, 2014, 88: 2−11 doi: 10.1016/j.apradiso.2013.11.109 [7] Suzuki M. Boron neutron capture therapy (BNCT): A unique role in radiotherapy with a view to entering the accelerator-based BNCT era[J]. International Journal of Clinical Oncology, 2020, 25(1): 43−50 doi: 10.1007/s10147-019-01480-4 [8] 合肥综合性国家科学中心能源研究院. 中心概况[EB/OL]. [2021−09]. http://www.nta.ie.ah.cn/gaikuang/ (in Chinese) Institute of Energy, Hefei Comprehensive National Science Center. Overview of the neutron center[EB/OL]. [2021−09]. http://www.nta.ie.ah.cn/gaikuang/ [9] 冯子楠, 徐伟, 李旭, 等. 紧凑型氘氘中子发生器中钛自成靶实验研究[J]. 真空科学与技术学报, 2024, 44(10): 922−928 (in Chinese) Feng Z N, Xu W, Li X, et al. Experimental study of titanium driven-in targets in compact D-D neutron generator[J]. Chinese Journal of Vacuum Science and Technology, 2024, 44(10): 922−928 [10] 王静, 段萍. 中子管靶面二次电子抑制[J]. 长安大学学报(自然科学版), 2003, 23(2): 107−110 (in Chinese) Wang J, Duan P. Principle and method of controlling second production of electrons from target surface[J]. Journal of Chang'an University (Natural Science Edition), 2003, 23(2): 107−110 [11] 金斗英, 苏荫权, 廖朝阳. 利用永久磁场抑制中子管中的电子电流[J]. 吉林大学自然科学学报, 1998(3): 72−74 (in Chinese) Jin D Y, Su Y Q, Liao Z Y. Suppressing secondary electrons in neutron tubes by means of a permanent magnet[J]. Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Jilinensis, 1998(3): 72−74 [12] 刘国财, 张培旭, 刘志珍, 等. 密封中子管氘-氘产额及二次电子抑制[J]. 核化学与放射化学, 2021, 43(3): 301−308 (in Chinese) doi: 10.7538/hhx.2021.43.03.0301 Liu G C, Zhang P X, Liu Z Z, et al. D-D yield and secondary electron suppression in sealed neutron tube[J]. Journal of Nuclear and Radiochemistry, 2021, 43(3): 301−308 doi: 10.7538/hhx.2021.43.03.0301 [13] 金大志, 杨中海, 戴晶怡, 等. 中子发生器中二次电子抑制的数值模拟[J]. 电子科技大学学报, 2009, 38(1): 83−86 (in Chinese) doi: 10.3969/j.issn.1001-0548.2009.01.022 Jin D Z, Yang Z H, Dai J Y, et al. Simulation for suppressing of secondary electrons in neutron generator[J]. Journal of University of Electronic Science and Technology of China, 2009, 38(1): 83−86 doi: 10.3969/j.issn.1001-0548.2009.01.022 [14] Ando K, Yamaguchi M, Yamamoto S, et al. Development of a low-energy x-ray camera for the imaging of secondary electron bremsstrahlung x-ray emitted during proton irradiation for range estimation[J]. Physics in Medicine and Biology, 2017, 62(12): 5006−5020 doi: 10.1088/1361-6560/aa7166 [15] Omar A, Andreo P, Poludniowski G. A model for the energy and angular distribution of x rays emitted from an x-ray tube. Part I. Bremsstrahlung production[J]. Medical Physics, 2020, 47(10): 4763−4774 doi: 10.1002/mp.14359 [16] Hachenberg O, Brauer W. Secondary electron emission from solids[J]. Advances in Electronics and Electron Physics, 1959, 11: 413−499 [17] Audi G, Wapstra A H. The 1993 atomic mass evaluation: (I) atomic mass table[J]. Nuclear Physics A, 1993, 565(1): 1−65 doi: 10.1016/0375-9474(93)90024-R [18] Wang M, Audi G, Kondev F G, et al. The AME2016 atomic mass evaluation (II). Tables, graphs and references[J]. Chinese Physics C, 2017, 41(3): 030003 doi: 10.1088/1674-1137/41/3/030003 [19] Marion J B. Classical dynamics of particles and systems[M]. Academic Press, 2013 [20] Coester F. Null-plane dynamics of particles and fields[J]. Progress in Particle and Nuclear Physics, 1992, 29: 1−32 doi: 10.1016/0146-6410(92)90002-J -

首页

首页 登录

登录 注册

注册

下载:

下载: