-

泵驱单相流体回路技术作为一种具有很大潜力的主动热控技术,具有结构简单、布置灵活、鲁棒性高以及可继承性好等优点,能够显著提升航天器热控系统的适应能力,已经成功应用在航天飞机、国际空间站以及“神舟”飞船等大型航天器热控系统中,有效解决了这些航天器的热控难题[1-7]。此外,美国火星巡视系列探测任务也都利用泵驱单相流体回路作为系统级热管理的手段,实现了良好的在轨应用效果[8-10]。随着航天技术的发展,对于泵驱流体回路系统的功能化建设、系统寿命、可靠性和安全性的要求不断提升。这些系统不仅需要维持和优化航天器内部的温度环境,还直接影响到气体分子的动态行为和系统的整体性能。特别是其中的细长管路和狭缝结构对于系统的稳定性和寿命至关重要[11-16]。

在泵驱流体回路系统中,狭缝结构通常指那些具有微小间隙或通道的空间构造,其尺寸范围从微米级延伸至厘米级。这些构造在航天器的热控制体系中扮演着关键角色,它们既是气体分子进出系统的必经之路,也是影响气体分子运动行为的主要因素。

狭缝结构内的残余气体会表现出吸附、解吸及再吸附等特殊效应[17-19]。当系统压力发生变化时,真空计所检测到的数值在上述效应及几何结构的复合作用下,响应速度往往滞后于系统整体压力的变化。这种迟滞响应不仅可能影响真空系统的响应速度,还可能对系统的极限真空度、漏气率等关键性能指标产生显著影响。

鉴于狭缝结构残余气体迟滞响应现象在泵驱流体回路系统中的重要性和复杂性,深入研究这一现象对于提升系统的性能、优化系统设计以及推动航天器热控制技术的发展具有重要意义。

-

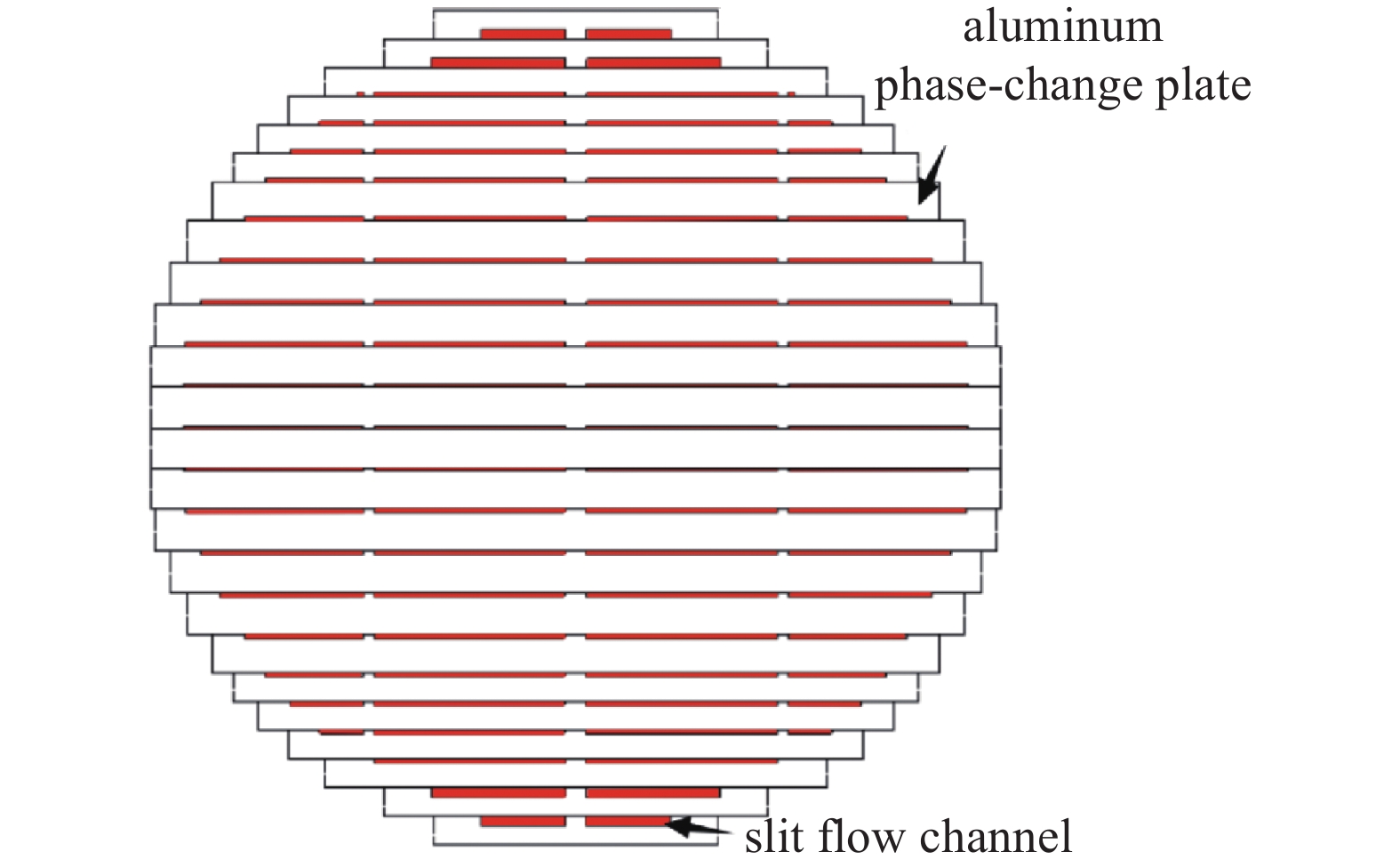

本研究旨在模拟航天器热控系统中蓄热器的关键功能部分—狭缝结构,以探究其在气体传输迟滞响应中的作用。如图1,蓄热器作为热控系统中的核心组件,其性能直接影响到整个系统的热交换效率和稳定性。因此,本文选取了蓄热器中具有典型尺寸特征的狭缝作为实验对象,以期深入理解其在气体传输迟滞响应中的作用,并为蓄热器的设计和优化提供实验依据。

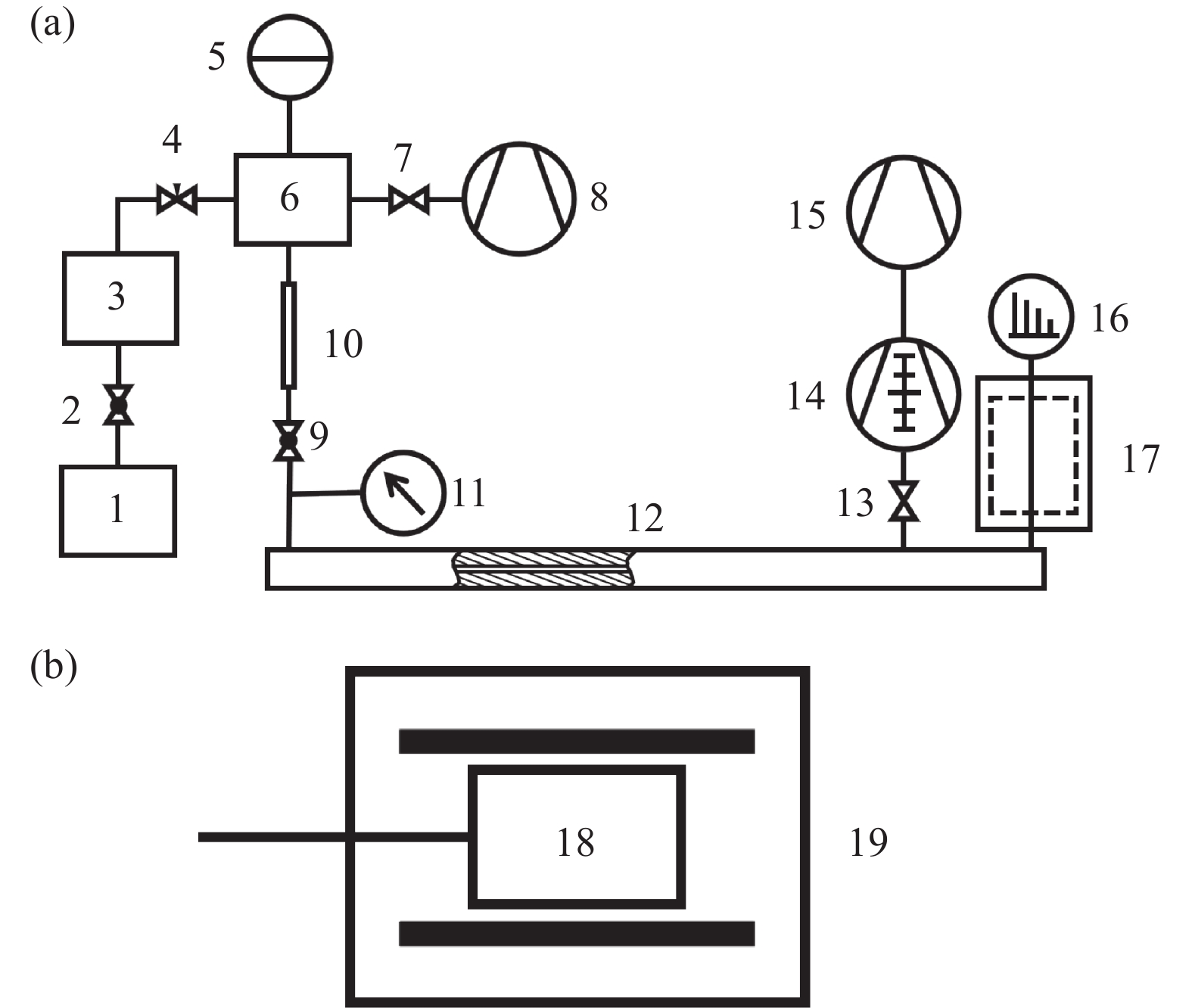

如图2所示,狭缝响应时间实验系统主要由三个部分组成:狭缝腔体、测量系统和进气装置,装置采用集成四极质谱仪、全量程真空计及温控系统的真空腔体,通过质谱分析气体组分动态变化研究狭缝中气体传输规律。图2所示不锈钢狭缝腔体尺寸为30 cm×30 cm×0.1 cm,严格复现实际蓄热器几何结构以确保实验有效性。通过将狭缝间距压缩至最小值(0.1 cm),直接模拟真实工况特征,旨在凸显两种气体在响应时间上的可检测差异。

同时,考虑到实际加工的难度和蓄热器中狭缝结构的典型尺寸,最终确定了1 mm的狭缝间距。这一选择不仅能够在最大程度上体现两种气体分子平均滞留时间的差异,而且也兼顾了加工的可行性,与蓄热器中实际的狭缝结构相匹配,确保实验结果能够直接应用于蓄热器的设计和优化。

-

实验流程包括氦气喷吹法检漏、真空环境下48 h 473 K烘烤除气,自然降温后经24 h抽气使系统本底稳定。气体制备中氮气通过干燥气瓶循环置换5−6次提纯,水蒸气由控温饱和蒸汽压装置产生,分别用于基础传输性能测试和含氢极性分子吸附−解吸迟滞效应研究。选择氮气(惰性分子)与水蒸气(极性分子)组合实验,可对比分析气体物化特性对狭缝输运机制的影响差异。测试时,对四极质谱仪前置延长管路进行373 K加热以避免水分子吸附与测试管路带来误差。

-

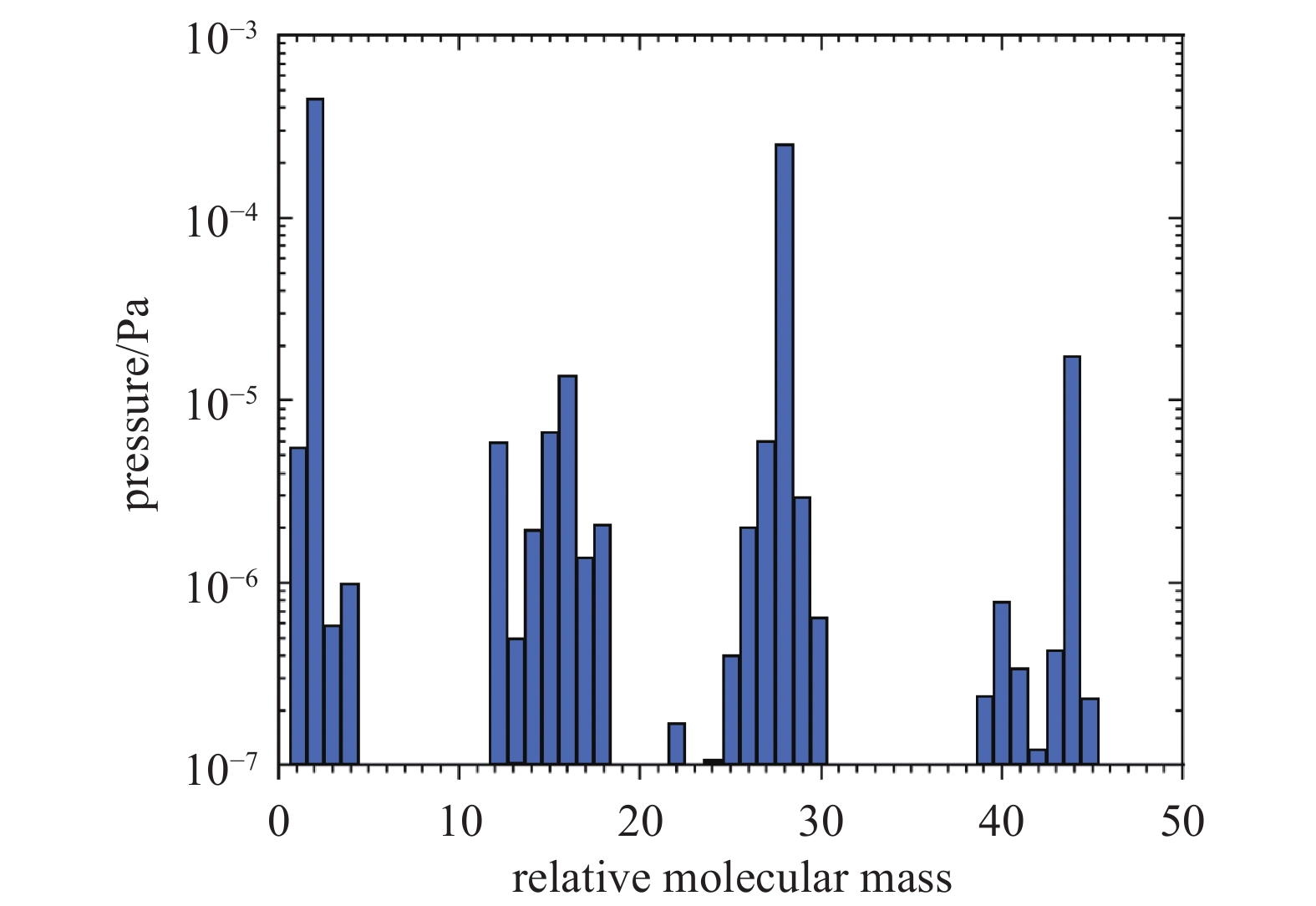

打开稳压室的机械泵和电容薄膜真空计,待稳定后关闭机械泵与稳压室间的阀门。缓慢打开充气室与稳压室之间的针阀1,使干燥氮气缓慢进入稳压室。当稳压室真空计示数达到需要的压力时,关闭针阀1,停止氮气充入。打开稳压室与狭缝间的球阀2,记录狭缝腔体上全量程真空计和四极质谱仪的数据变化,直至观察到明显的响应时间信号后关闭球阀2。实验前进行真空处理,烘烤后的本底如图3所示。测得此时总压力为9.8×10−4 Pa,水的分压为2.2×10−6 Pa,水分压占比仅为0.224%。

-

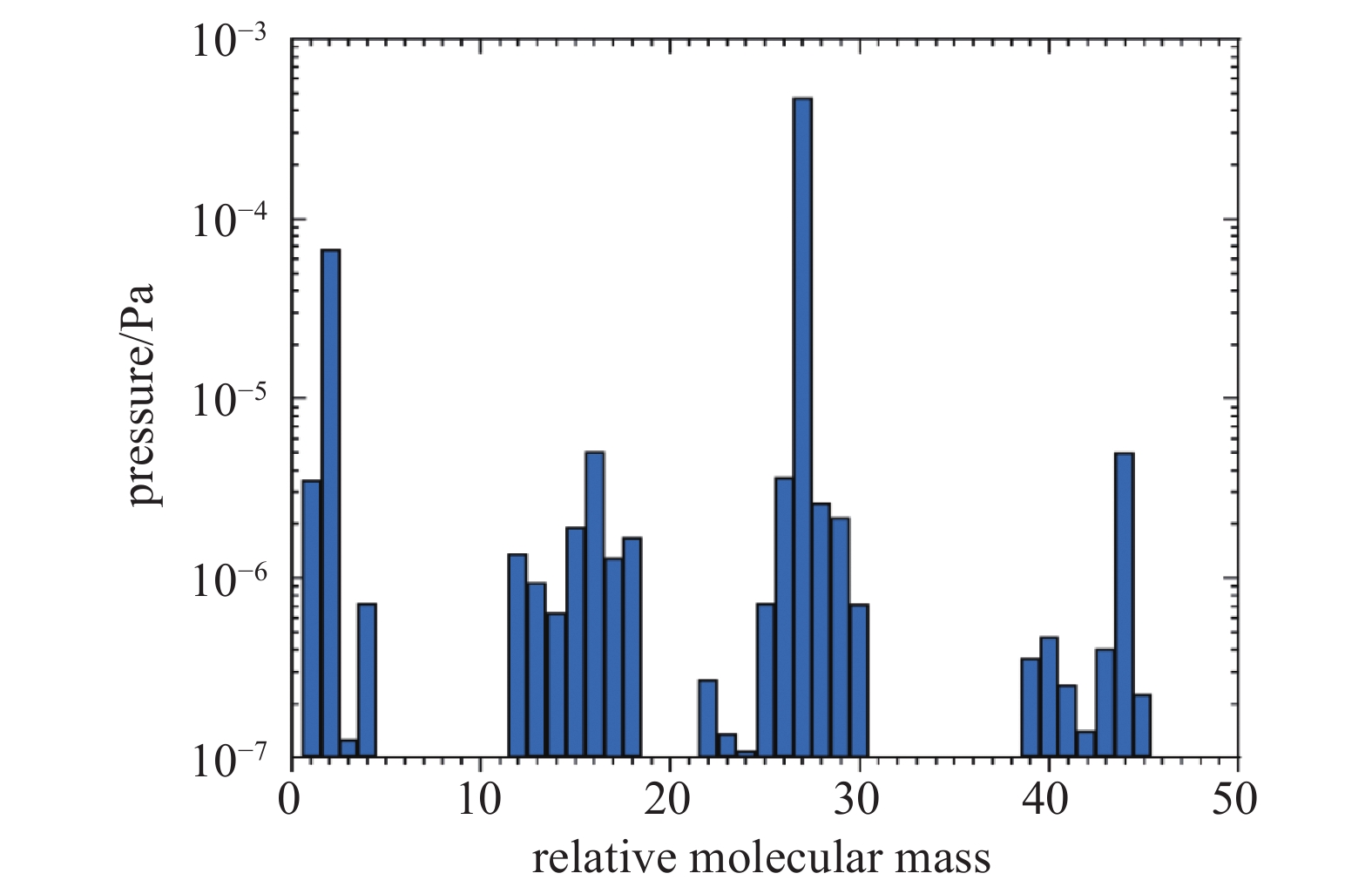

重复氮气实验的步骤,但通入的是制备好的水蒸气,使稳压室内水蒸气的压力稳定在需要的大小并通过恒定环境温度以确保稳压室压力稳定。打开球阀2,记录狭缝腔体上全量程真空计和四极质谱仪的数据变化,观察水的响应时间。实验前重复一次本底测量,如图4所示。测得此时总压力为6.8×10−4 Pa,水的分压为1.8×10−6 Pa,水分压占比仅为0.265%。

-

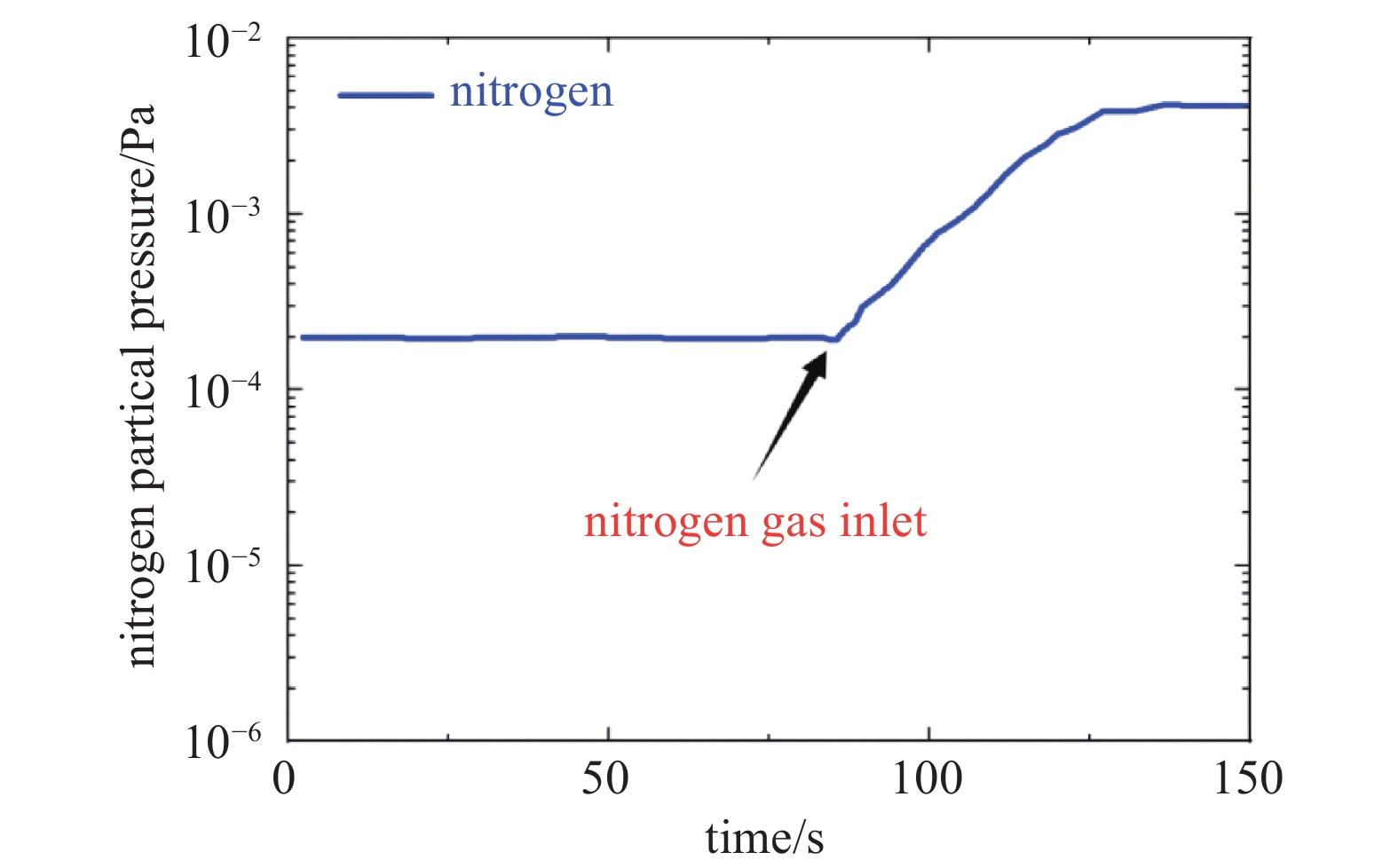

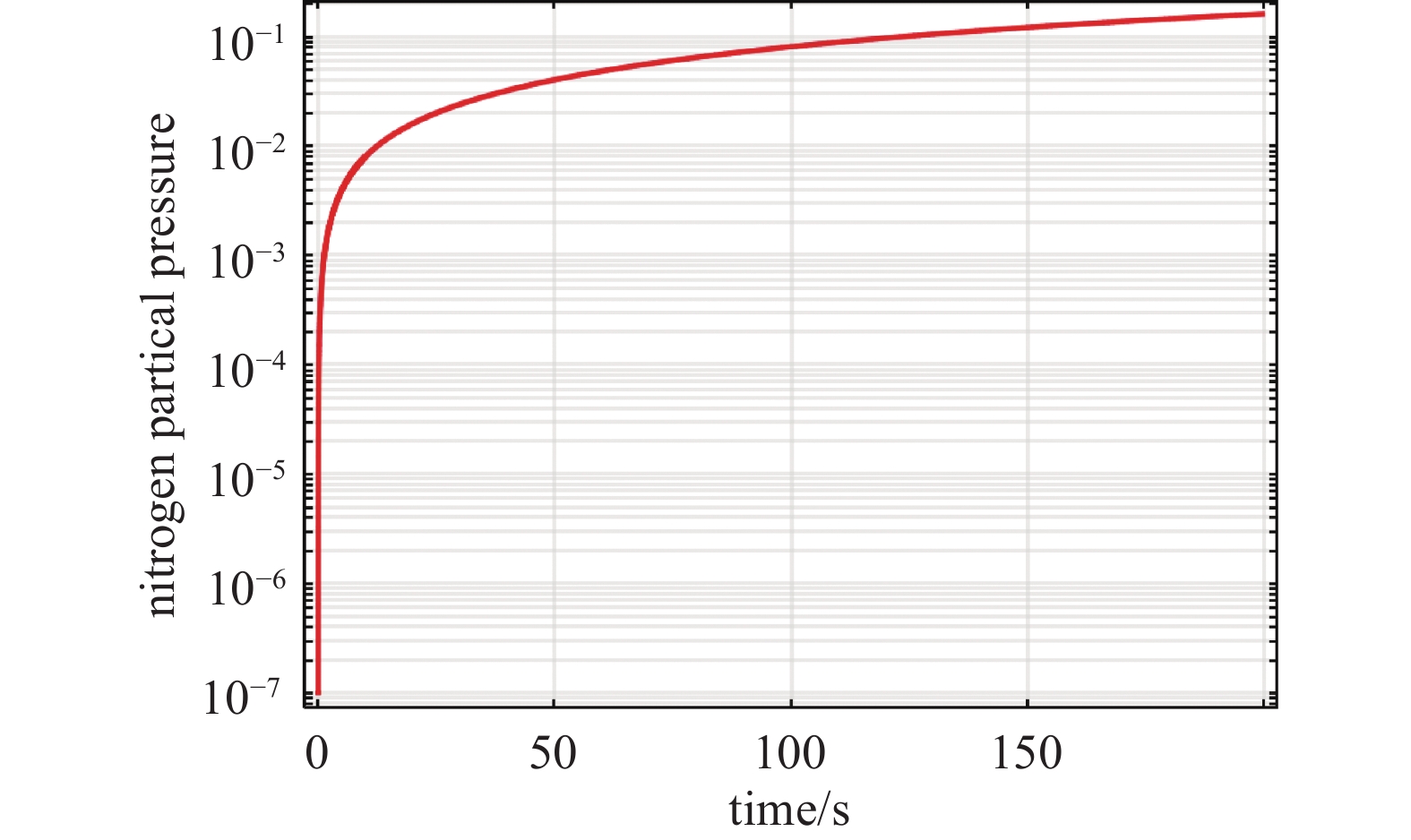

氮气的实验结果如图5所示,在第75 s开启球阀2,氮气的响应时间非常短,77 s开始远端全量程真空计示数在1 min内由9.8×10−4 Pa升高到5.8×10−3 Pa,质谱显示的氮气分压迅速上升,在1 min内从5×10−4 Pa升高到4×10−3 Pa。之后氮气分压趋于平稳,遂关闭进气阀门,氮气被分子泵迅速抽走,氮气分压降低。

氮气实验做完后,关闭与进气装置间的阀门,让狭缝腔体内的压力回到本底状态后,将制备好的水蒸气连接到腔体上,使前级稳压室压力控制在 500 Pa,打开阀门通入水蒸气。在打开稳压室与腔体间的阀门后,稳压室由于氮气等气体的迅速逸出,压力由 500 Pa 迅速降为 496 Pa,然后降低速度极缓慢。远端真空计的示数从 5×10−4 Pa 迅速升为 3 Pa 并持续上升,在实验结束时上升至 20 Pa。

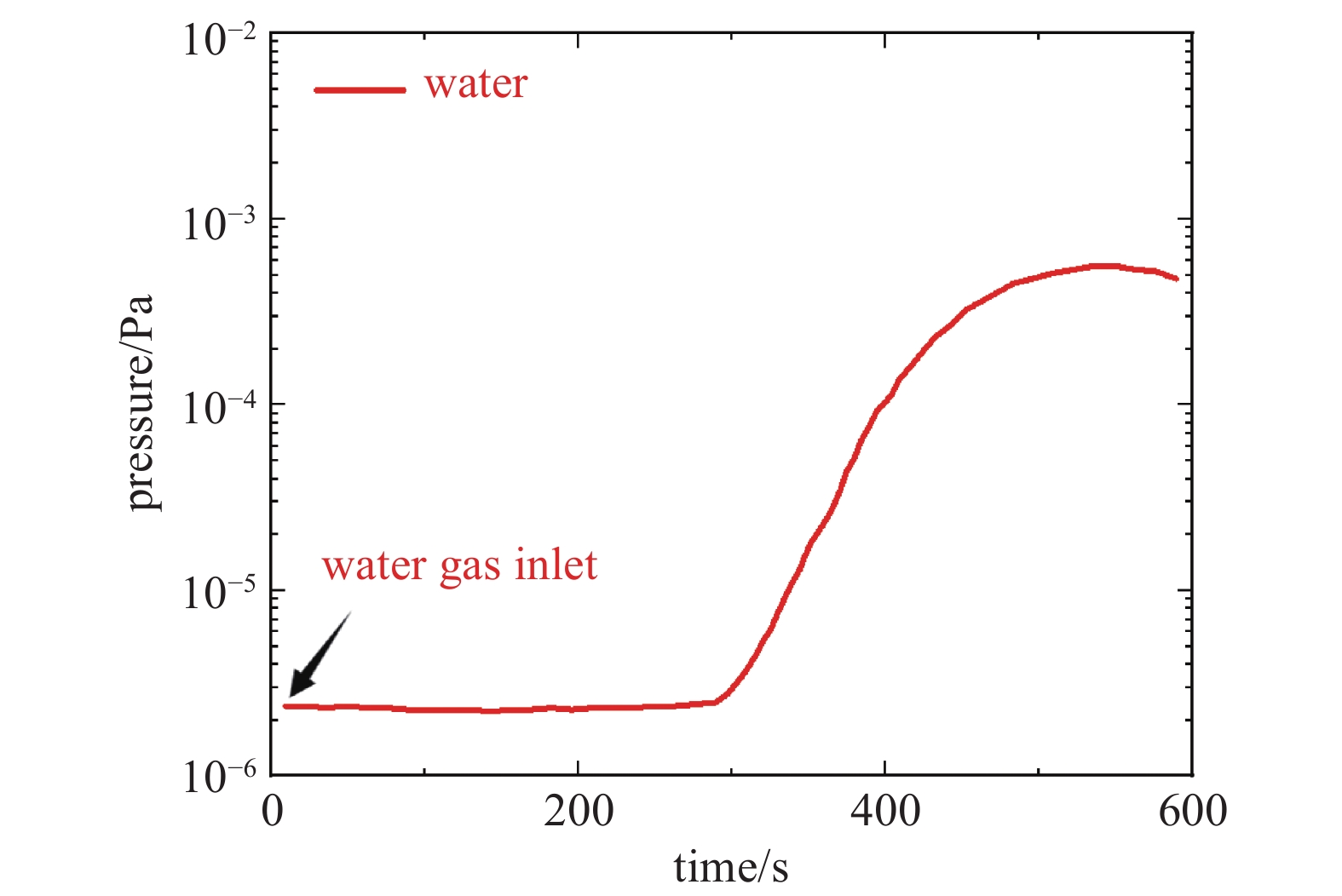

实验结果如图6所示,四极质谱仪 监测的水的分压在前330 s没有明显变化,从330 s开始出现明显上升信号,在约4 min时间内从 2.5×10−6 Pa 上升到 5.7×10−4 Pa。实验中观测到,伴随着水信号的快速上升,氮气信号也有了一定的上升,这是由水蒸气纯度不足所引起的。然后水分压趋于平稳,关闭阀门实验结束。

实验中阀门全部采用手动阀门,经反复测算单次开启阀门时间在1−2 s,理论上对响应时间的测算存在影响,然而基于氮气与水响应时间之间两个量级的差距,开关阀门所带来的误差可以忽略不计。

由此可见,在氮气前级压力 150 Pa 水前级压力500 Pa 的情况下,氮气响应时间为秒级,水的响应时间约为 300 s,水的响应时间仍然远长于氮气。

-

利用商用仿真软件COMSOL Multiphysics对狭缝腔体内部的气体分子流动和压力表征进行模拟。采用的偏微分方程模块包括两种方程形式:系数型偏微分方程和一般形式偏微分方程,本节中采用的是系数型偏微分方程以及其中的系数型边界偏微分方程,通过两个方程的联立,模拟解出狭缝腔体内部的气体分子流动和压力表征。

-

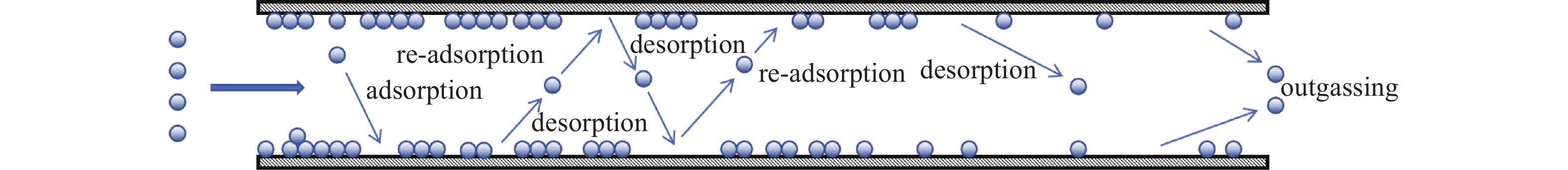

水分子在狭缝中会经历吸附、脱附以及再吸附等一系列气固相互作用。如图7所示,狭缝的特殊几何结构会导致水分子穿越流域时发生高频度的碰撞,而当碰撞发生在狭缝壁面对应水分子的吸附点位上时,则有概率发生吸附[20]。公式(1)和(2)描述了气体分子在表面发生的吸脱附行为与压力p的基本关系:

其中,公式(1)为气体分子在表面的吸附量;θ是分子的表面覆盖度;0.1为吸附概率。公式(2)为气体分子在表面的脱附量。 τ是水分子的表面停留时间(s); nsites为表面吸附点位浓度(mol/m2)。其中,

$ \tau=\tau_0\times e^{-\frac{E_{\mathrm{D}}}{RT}} $ ,τ0是分子振动频率,值为1×10−13 s; ED是活化能。 -

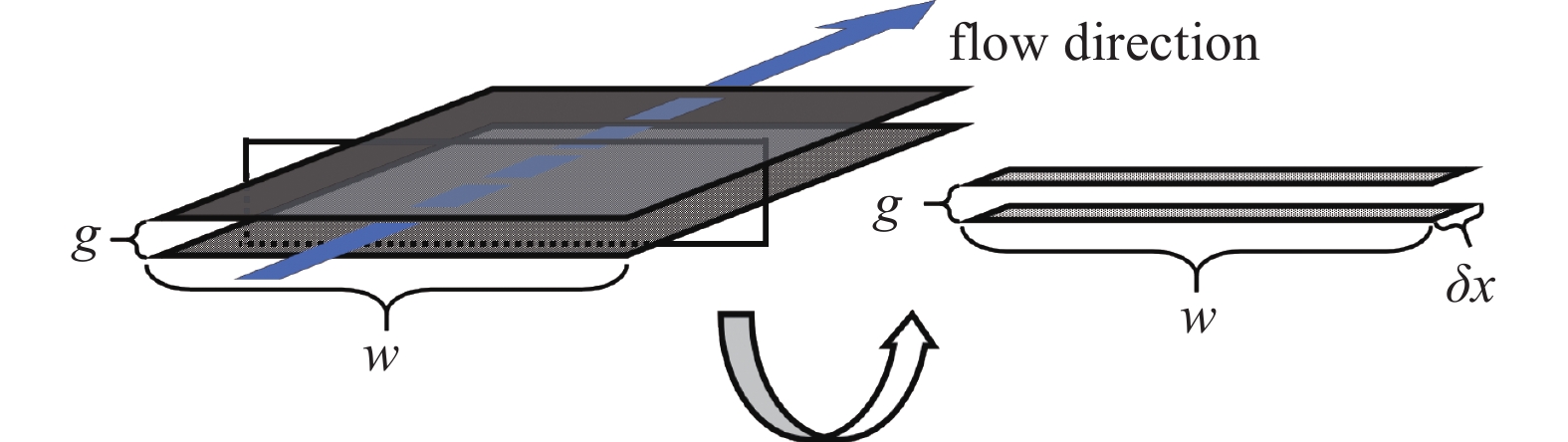

如图8,取长w,高g,深δx的微元体积,其中w为狭缝的宽度,g为狭缝的高。由质量守恒定律可知:

其中Q为微元体积净流出量,q0为狭缝壁面的放气量。

由分子流流导公式可知:

净充气量;

因此联立得:

其中

$ g{\left( {\dfrac{{\pi kT}}{{2 {{m}}}}} \right)^{\tfrac{1}{2}}} $ 即为系数形式偏微分中得扩散系数;$ \dfrac{{2{q_0}}}{g} $ 即为系数形式边界偏微分方程中的通量源。 -

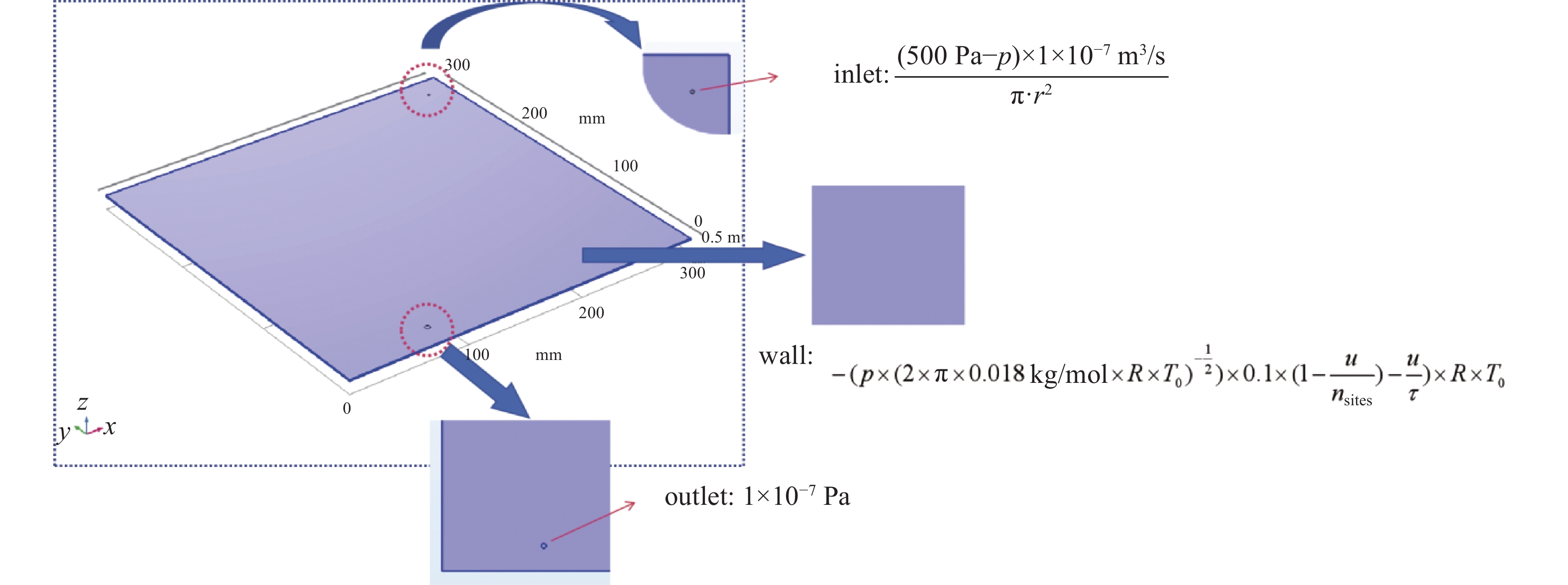

按照实验系统图中,将狭缝腔体实验系统简化为下图9。进气装置简化为一个圆孔,与实际进气口大小相符。系统中安装四极质谱仪的位置简化为四极质谱仪监测点,主要用于监测仿真中该位置的压力随时间的变化。原系统中的抽气装置分子泵机组简化为一个圆柱,在圆柱的上表面边界设置抽气速率实现抽气效果。

围绕狭缝腔体内部的气体分子流动,计算的物理模型如图9所示,与实际尺寸相同,狭缝腔体本身尺寸为30 cm×30 cm×0.1 cm,狭缝上有2个圆形边界,分别为上文提到的抽气口、四极质谱仪监测点和进气口,其中抽气口直径为4 mm,四极质谱仪监测点和进气口圆柱的直径为2 mm,与实际狭缝腔体上的尺寸基本吻合。

仿真中,气体压力约为10−3 Pa,克努曾数kn>>10,气体分子处于自由分子流态,后续边界条件的计算设置均以自由分子流下的公式计算。

根据文献资料,水蒸气在常温下的解吸活化能(Ed)大约为20 kcal/mol[21-22],而氮气的解吸活化能则约为2.7−4.6 kcal/mol[23]。为了进行仿真,需要设定一系列边界条件,包括进气口的气体通量、分子泵抽气口的气体通量、初始的表面气体分子浓度、初始的狭缝空间压力,以及狭缝腔体表面上的吸附脱附通量。

初始压力被设定为1×10−6 Pa。通过在该压力下使吸附脱附速度达到平衡的公式计算,可得表面气体分子浓度的初始值约为4.8×10−7 mol/m2。进气口的通量设置为[(p0−p)×1×10−7 m3/s],其中p0代表稳压室的压力,而p是当前位置的压力,这是一个需要通过COMSOL软件计算得出的因变量,因此用参数P来表示它。具体来说,就是进气孔前后压力差乘以进气孔在分子流状态下的流导。抽气口的通量设置方法与进气口相同,假设出气口后端的压力为1×10−7 Pa。扩散系数c的计算方法是将扁缝分子流流导除以截面面积,再乘以狭缝的长度。

对于狭缝腔体表面上的吸附脱附通量,需要在系数型偏微分方程和系数型边界偏微分方程中分别根据公式进行设置。根据公式(1)和(2),在系数型偏微分方程中,将其设置为脱附量减去吸附量,即净从壁面进入狭缝空间的气体量;而在系数型边界偏微分方程中,则设置为吸附量减去脱附量,即净从狭缝空间中吸附到表面边界上的气体量。仿真具体参数汇总见表1。

-

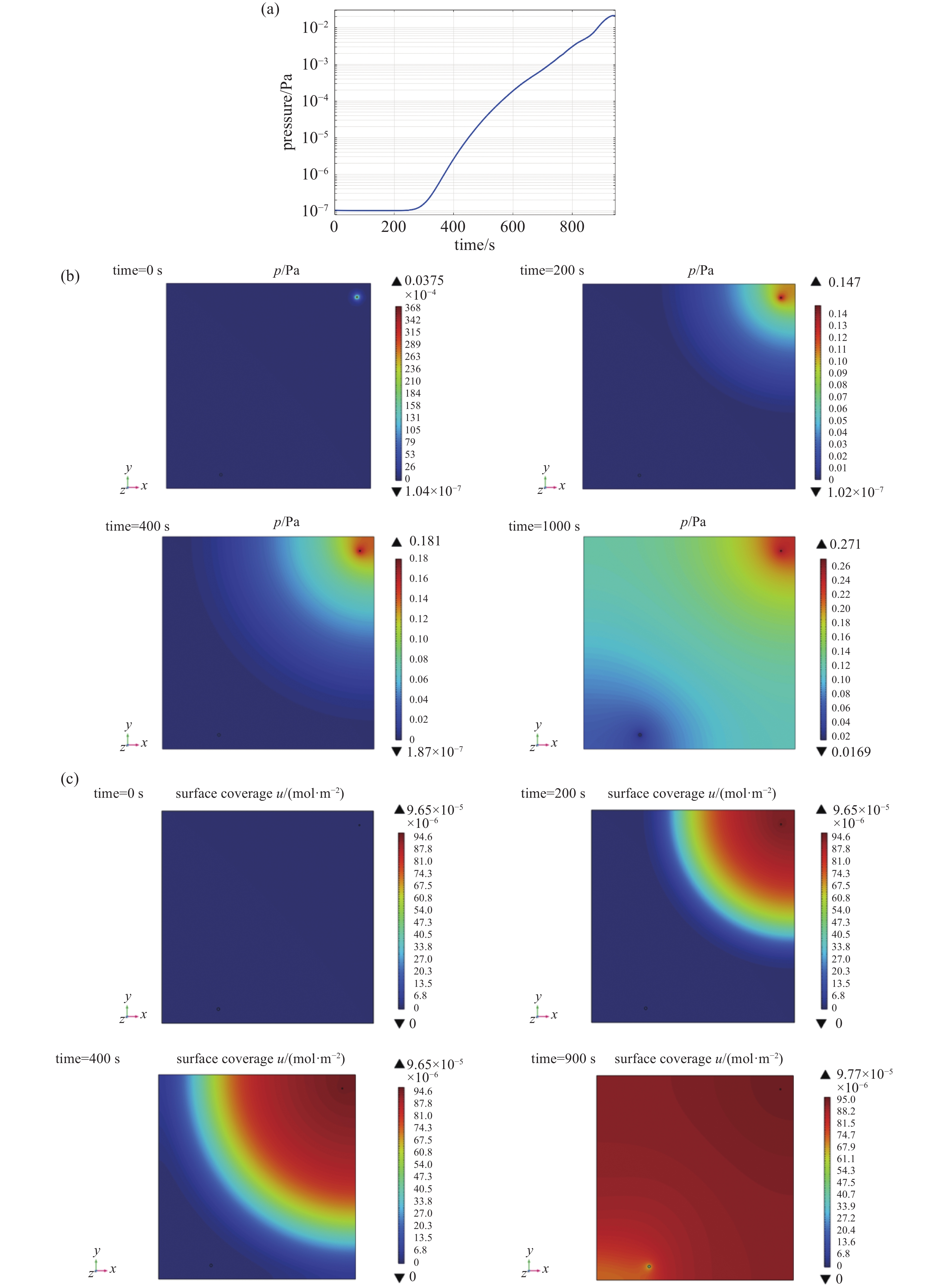

在氮气的模拟中,氮气的脱附活化能被设定为33910 J/mol,相当于8 kcal/mol,计算得到氮气的平均停留时间为1.1×10−7 s。如图10,通过仿真计算发现,狭缝的小间隙和低流导对氮气的传输影响不大。即使在狭缝腔体间隙仅为1 mm的情况下,四极质谱仪监测点的压力也能在1 s内迅速上升,并在几秒钟后达到平衡。这是因为氮气在洁净壁面上的平均停留时间仅为1.1×10−7 s,即使在传输过程中与壁面碰撞了107次,总时间也仅需约1 s。因此,氮气在狭缝中的传输速度非常快,所需时间极短,模拟的响应时间约为1−3 s。

在进行水蒸气仿真时,设定水蒸气的脱附活化能为74000 J/mol,换算成能量单位即为17.7 kcal/mol,经计算得出水的平均停留时间为1.56 s。这意味着每次水蒸气分子与壁面发生碰撞后,都会在壁面停留1.56 s之久。之所以选择这个活化能值,是因为它与所得到的实验结果最为契合,而与文献中常见的20 kcal/mol存在一定的差异,这可能源于壁面清洁程度等多方面的影响。

在微小的漏孔流导条件下,狭缝的宽度仅有1 mm,这使得水蒸气分子与壁面的碰撞次数显著增加。如图11(a)所示,在最初的300 s左右,四极质谱仪监测点的压力变化并不明显,此时水分子尚未抵达监测点,而是在逐层覆盖狭缝表面,如图11(b)所示。当狭缝表面形成单分子层覆盖的区域时,水蒸气的脱附活化能会显著降低,因为此时脱附过程从原本的分子与壁面之间的脱附,转变为分子与分子之间的脱附。平均停留时间的减少,加快了水分子的传输速度。

如图11(c)所示,在大约900 s之后,水分子的单分子层基本覆盖完毕,传输速度加快,四极质谱仪监测点的压力逐渐达到平衡状态,整个压力上升过程大约持续了1000 s,相较于氮气的上升时间,慢了上百倍之多。

水分子压力仿真结果与实验结果在时域上趋势几乎完全一致,然而两者的压力结果却有较大差异。经分析,差异来源于以下两点:

(1) 实际腔体表面存在复杂的几何结构,这会导致吸附位点浓度及其分布的理论数值与实际值产生较大差异。

(2) 表面停留时间τ的数值计算受到分子振动频率、温度及活化能的影响,其中活化能ED是一个实验值,它的具体数值受腔体材料、表面工艺及温度等因素影响极大,很难精准测定。

以上两点最终导致仿真结果与实验结果极难充分拟合。

-

针对航天器热控系统中泵驱流体回路系统中的狭缝结构内气体传输迟滞现象,本文进行了深入的实验和仿真分析。通过理论分析、实验研究和数值模拟等手段,发现气体分子在狭缝中的动态行为受到多种因素的影响,包括表面吸附、表面脱附以及再吸附等。这些因素共同作用导致气体分子在吸附、解吸及传输过程中的时间滞后效应。

气体分子的平均停留时间是导致传输迟滞的主要因素。实验和仿真结果表明,氮气和水蒸气在狭缝中的响应时间存在显著差异,其中水蒸气的响应时间远长于氮气。这一现象对于理解和预测泵驱流体回路系统中的气体传输特性具有重要意义。

尽管本研究取得了一定的成果,但仍存在进一步研究的空间。未来的研究可以关注于更复杂的工况条件下气体传输迟滞现象的研究,以及探索吸脱附现象的微观结构。

基于再吸附效应的航天器热控系统中狭缝结构气体传输迟滞响应研究

The Time-Delayed Response of Gas Transport in Slit Structures of Spacecraft Thermal Control Systems Based on the Re-adsorption Effect

-

摘要: 在航天器热控系统中,泵驱流体回路系统的性能至关重要。研究针对蓄热器结构中狭缝结构内的气体传输迟滞现象,通过实验和COMSOL Multiphysics仿真,分析了气体分子在狭缝中的动态行为。结果表明,气体的平均停留时间是导致传输迟滞的主要因素,这对理解和预测泵驱流体回路系统中的气体传输特性具有重要意义。研究结果为优化泵驱流体回路系统设计提供了科学依据,有助于提升航天器热控系统的效率和可靠性。Abstract: In the thermal control system of a spacecraft, the performance of the pump-driven fluid loop system is of paramount importance. This study investigates the gas transport hysteresis phenomenon within the slit structure of the accumulator, analyzing the dynamic behavior of gas molecules in the slit through experimental methods and numerical simulations using COMSOL Multiphysics. The results indicate that the average residence time of gas molecules is the primary factor contributing to transport hysteresis. This finding is of significant importance for understanding and predicting the gas transport characteristics in the pump-driven fluid loop system under vacuum conditions. The study provides a scientific basis for optimizing the design of the pump-driven fluid loop system, thereby enhancing the efficiency and reliability of spacecraft thermal control systems.

-

-

表 1 狭缝仿真部分参数设置

Table 1. Parameterization of the slit simulation

名称 表达式 sc 0.1 τ0 1×10−13/s nsites 1×10−3(mol/m2) Ed 74000/33910/(J/mol) TA τ0×exp(Ed/(R_const×293[K])) T0 293/K d 1/mm m 0.018/0.028/(kg/mol) K 1.38×10−23/(J/K) c d[1/m] ×sqrt(3.14×K×T0/(2×m)×1[m2/s]) -

[1] Gilmore D G. Spacecraft thermal control handbook (2nd edition)[M]. El Segundo: Aerospace Press, 2002: 405−472 [2] 宁献文, 王玉莹, 宋馨, 等. 卫星平台模块化柔性热控体系结构[J]. 航天器工程, 2012, 21(2): 50−55 (in Chinese) doi: 10.3969/j.issn.1673-8748.2012.02.017 Ning X W, Wang Y Y, Song X, et al. Modular flexible thermal control architecture for satellite bus[J]. Spacecraft Engineering, 2012, 21(2): 50−55 doi: 10.3969/j.issn.1673-8748.2012.02.017 [3] 范含林. 载人航天器热管理技术发展综述[J]. 航天器工程, 2007, 16(1): 28−32 (in Chinese) doi: 10.3969/j.issn.1673-8748.2007.01.006 Fan H L. Manned spacecraft thermal management technologies development overview[J]. Spacecraft Engineering, 2007, 16(1): 28−32 doi: 10.3969/j.issn.1673-8748.2007.01.006 [4] 宁献文, 张加迅. 基于泵变频调速的航天器热控制技术[J]. 中国空间科学技术, 2011, 31(2): 47−52 (in Chinese) Ning X W, Zhang J X. Spacecraft thermal control technology based on variable frequency pump[J]. Chinese Space Science and Technology, 2011, 31(2): 47−52 [5] Shen F, Drolen B, Prabhu J, et al. Long life mechanical fluid pump for space applications[C]//43rd AIAA Aerospace Sciences Meeting and Exhibit, Reston: AIAA, 2005 [6] 黄家荣, 范宇峰, 范含林. 载人运输飞船流体回路试验研究[J]. 中国空间科学技术, 2010, 30(1): 65−71 (in Chinese) Huang J R, Fan Y F, Fan H L. Experiment study of fluid loop system on manned spaceship[J]. Chinese Space Science and Technology, 2010, 30(1): 65−71 [7] Birur G C. JPL advanced thermal control technology roadmap[R]. Pasadena: Jet Propulsion Laboratory of California Institute of Technology, 2005 [8] Birur G, Bhandari P, Birur G, et al. Mars pathfinder active thermal control system - ground and flight performance of a mechanically pumped cooling loop[C]//32nd Thermophysics Conference, Atlanta: AIAA, 1997 [9] Bhandari P, Dudik B, Birur G, et al. Mars science laboratory launch pad thermal control[C]//41st International Conference on Environmental Systems, Portland: AIAA, 2011 [10] Bhandari P, Dudik B, Birur G, et al. Design of accumulators and liquid/gas charging of single phase mechanically pumped fluid loop heat rejection systems[C]//42nd International Conference on Environmental Systems, San Diego: AIAA, 2012 [11] Paris A, Kelly F, Kempenaar J, et al. In-flight performance of the Mars science laboratory spacecraft cruise phase thermal control systems[C]//42nd International Conference on Environmental Systems, San Diego: AIAA, 2012 [12] Birur G, Bhandari P, Bame D, et al. From concept to flight: an active fluid loop based thermal control system for Mars science laboratory rover[C]//42nd International Conference on Environmental Systems, San Diego: AIAA, 2012 [13] Bhandari P, Birur G C, Bame D, et al. Performance of the mechanically pumped fluid loop rover heat rejection system used for thermal control of the Mars science laboratory curiosity rover on the surface of Mars[C]//43rd International Conference on Environmental Systems, Vail: AIAA, 2013 [14] Ning X W, Wang Y Y, Zhang J X, et al. An equivalent ground thermal test method for single-phase fluid loop space radiator[J]. Chinese Journal of Aeronautics, 2015, 28(1): 86−92 doi: 10.1016/j.cja.2014.12.011 [15] Matthijssen R, Van Put P, Van Der List M C A M. Development of an advanced mechanically pumped fluid loop for thermal control of large future telecommunication platforms[R]. De Wijper: Bradford Engineering, 2005 [16] 苗建印, 钟奇, 赵啟伟, 等. 航天器热控制技术[M]. 北京: 北京理工大学出版社, 2018: 160−179 (in Chinese) Miao J Y, Zhong Q, Zhao Q W, et al. Spacecraft thermal control technology[M]. Beijing: Beijing Institute of Technology Press, 2018: 160−179 [17] Mei Z W, Bi H L, Cao Q, et al. A modified pump-down model for high vacuum packaging of vacuum insulation sandwiches under readsorption effect[J]. Vacuum, 2023, 211: 111958 doi: 10.1016/j.vacuum.2023.111958 [18] 闫荣鑫. 取样管道对分子流气体分压力测量的影响[J]. 真空科学与技术学报, 2015, 35(5): 560−564 (in Chinese) Yan R X. Impact of sampling pipeline on partial pressure measurement of molecule flow[J]. Chinese Journal of Vacuum Science and Technology, 2015, 35(5): 560−564 [19] 王欲知, 陈旭. 真空技术[M]. 北京: 北京航空航天大学出版社, 2007: 156−159 (in Chinese) Wang Y Z, Chen X. Vacuum technology[M]. Beijing: Beihang University Press, 2007: 156−159 [20] Ng N, Collins R E. Evacuation and outgassing of vacuum glazing[J]. Journal of Vacuum Science & Technology A, 2000, 18(5): 2549−2562 [21] Chun I, Cho B, Chung S. Outgassing rate characteristic of a stainless‐steel extreme high vacuum system[J]. Journal of Vacuum Science & Technology A, 1996, 14(4): 2636−2640 [22] Redhead P A. Modeling the pump‐down of a reversibly adsorbed phase. I. Monolayer and submonolayer initial coverage[J]. Journal of Vacuum Science & Technology A, 1995, 13(2): 467−475 [23] 刘玉魁, 杨建斌, 肖祥正. 真空工程设计[M]. 北京: 化学工业出版社, 2016 (in Chinese) Liu Y K, Yang J B, Xiao X Z. Design of vacuum engineering[M]. Beijing: Chemical Industry Press, 2016 -

首页

首页 登录

登录 注册

注册

下载:

下载: