-

随着信息技术的迅速发展和能源需求的不断增长, 能够改变材料结构且伴随能量转移的固态相变引起了人们广泛关注, 深入了解材料的固态相变过程及其微观机理对于理解和调控材料性能至关重要. 固态相变是指材料在温度、压力或其他刺激驱动下, 从一种晶体结构转变为另一种晶体结构的现象. 这一结构转变过程往往伴随着材料性质的变化以及能量的转移. 近几十年来, 人们对固态相变的关注不断增加, 其在结构材料[1–4]、能源材料[5–7]、催化材料[8,9]以及光学材料[10,11]等领域中的作用日益凸显.

赫斯勒合金一类是重要的三元或多元金属间化合物, 具有多种独特的相变特性, 包括铁磁相变[12]、量子相变[13]等. 其中, Ni2MnGa[14], Ni2FeGa[15]等赫斯勒合金具有马氏体相变特性, 且在其马氏体状态下, 能够产生由磁场诱发应变的形状记忆效应, 因此这类材料成为当前国际上备受关注的新型磁性功能材料之一. 此外, 通过调节Ni-Mn-X (X = In, Sn, Sb)合金的成分, 也能够引发该系列合金在降温过程中的马氏体转变[16], 使合金处于磁性不均匀状态, 呈现出丰富的物理性质, 如磁热效应[17,18]和交换偏置现象[19,20]等. 这些效应在室温磁致冷以及信息存储等方面都有着广泛的应用前景.

除了马氏体相变, 在热电材料领域Xia等[21,22]在缺陷态19电子半赫斯勒合金Nb0.8+xCoSb中发现Nb成分变化可以导致材料空位有序度发生转变. 在Nb0.8CoSb样品的选区电子衍射花样中, 除了对应于长程有序的主衍射斑点外, 还额外存在对应于短程有序的漫散带. 这种复杂的晶体结构使Nb0.8CoSb与ZrCoSb具有接近的电子有效质量和迁移率的同时, 还具有了低于传统18电子赫斯勒化合物的晶格热导率, 可仅通过载流子浓度优化就能获得较高的热电性能[23,24]. 并且随着Nb空位的减少, 漫散带强度逐渐降低, 在Nb空位浓度降低至仅有16%的Nb0.84CoSb中, 选区电子衍射花样中的漫散带完全消失, 取而代之的是代表调制结构的超结构衍射点[21]. 这一发现揭示了Nb空位浓度在诱导Nb0.8CoSb发生相变过程中的重要作用.

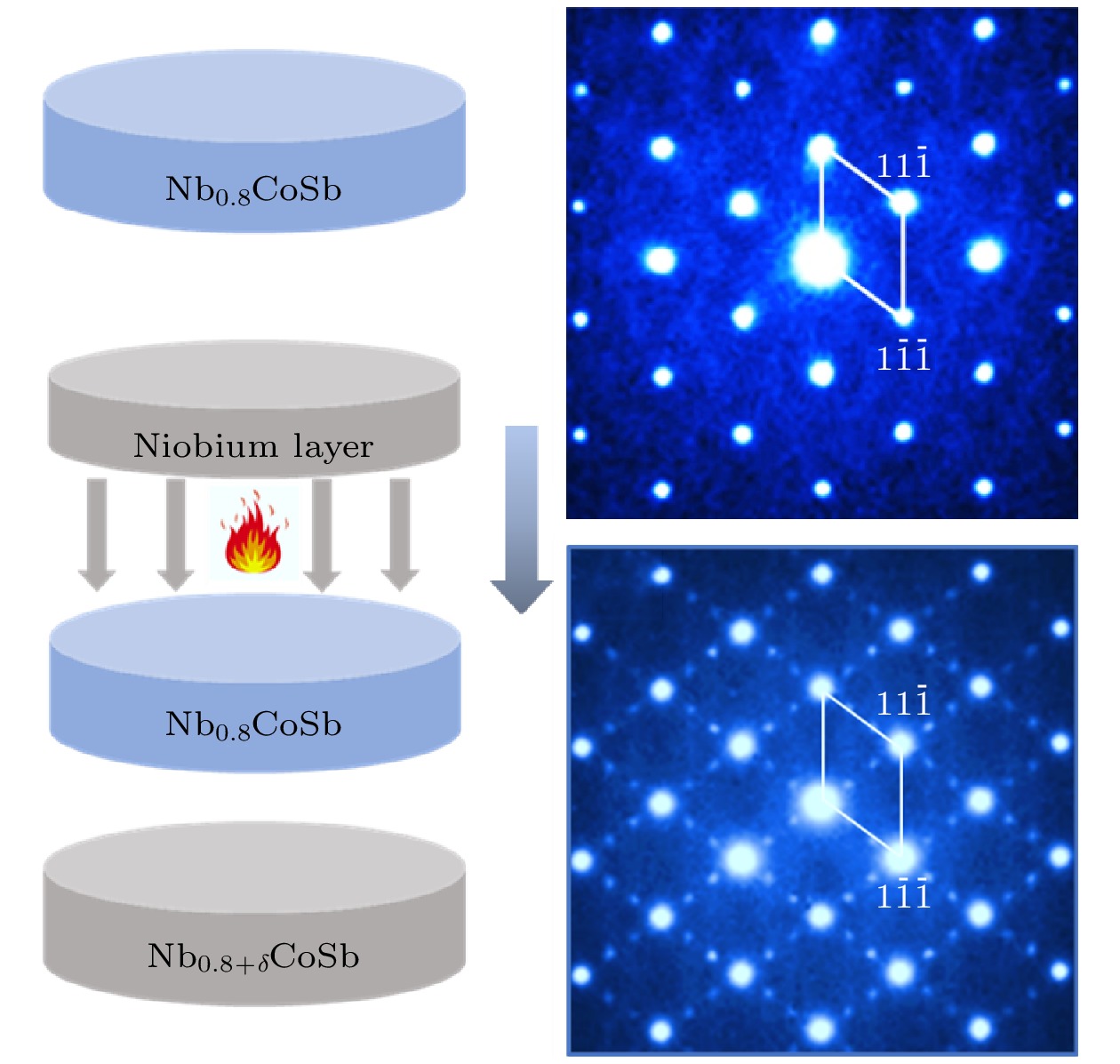

成分导致的相变容易通过传统的化学合成实验完成, 但要探究中间的反应过程、理解反应机理很难利用传统的表征手段实现[25,26]. 本文发挥原位球差矫正电镜(TEM)高空间和时间分辨率的优势, 通过高温元素扩散在动态条件下对Nb0.8+δCoSb有序度的变化过程进行观察和分析. 选区电子衍射花样的结果显示加热过程中样品从Nb0.8CoSb的短程有序转变为Nb0.8+δCoSb的长程有序结构——超结构, 我们借助扫描透射电子显微镜(STEM)技术对相变后的结构进行分析, 确定超结构形成的微观机理, 并与离位合成的Nb0.84CoSb中的超结构进行对比, 获得了关于Nb0.8+δCoSb有序度转变的重要线索, 为进一步了解赫斯勒合金的相变行为从而调控其物性提供支持.

-

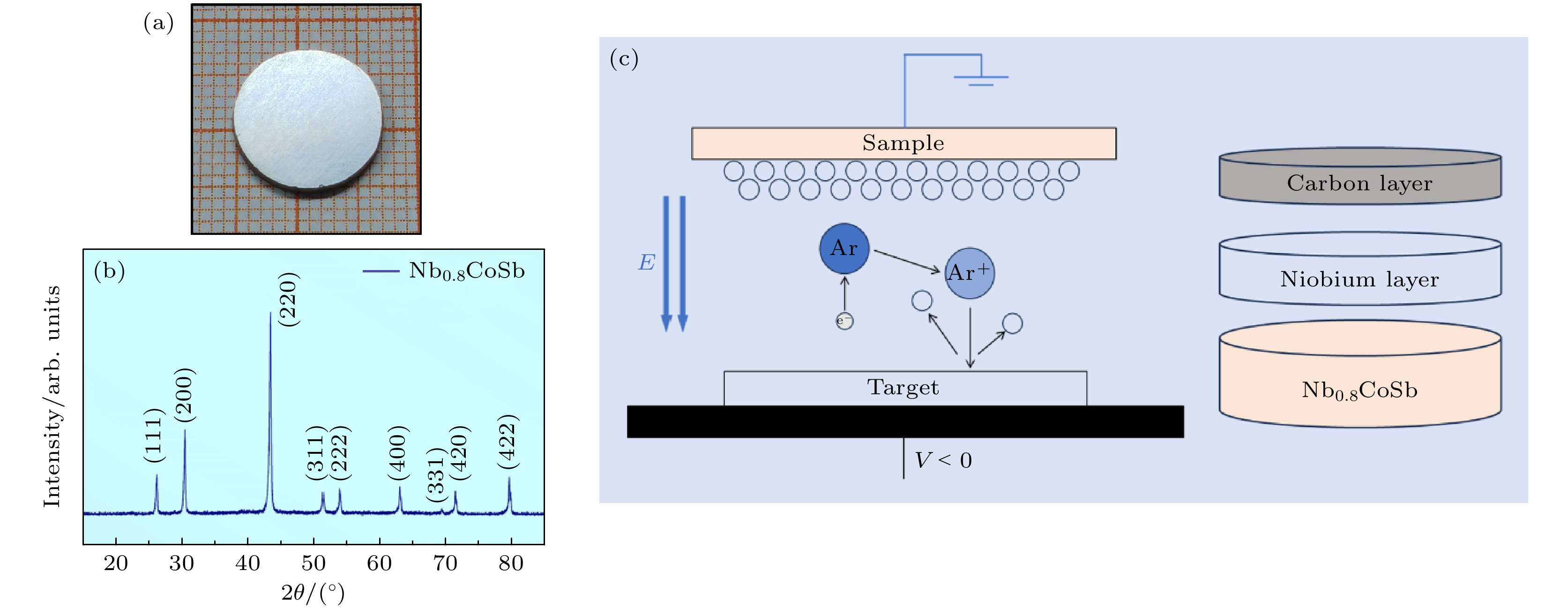

Nb0.8CoSb, Nb0.84CoSb合金通过悬浮熔炼, 球磨和放电等离子烧结制备[21]. 首先把Nb(3N), Co(4N), Sb(5N)按照一定的化学计量比称重, 并根据熔点高低依次放到悬浮熔炼炉里进行熔炼, 以得到铸锭. 接着, 将铸锭在坩埚里再熔炼两次确保铸锭的均一性. 随后, 使用球磨机在氩气气氛保护下将铸锭磨成粉末. 最后, 将粉末装入石墨模具中进行放电等离子烧结, 制备成直径为12.7 mm的圆片, 如图1(a)所示. 利用X射线衍射仪(XRD, Rikagu SmartLab 9 kW)进行Nb0.8CoSb合金的离位XRD表征, 使用Cu

$ {\mathrm{K}}{\mathrm{\alpha }}1 $ 辐射(电压为40 kV, 电流为100 mA), 扫描范围$ 2\theta{\mathrm{为}} $ 10°—90°, 扫描速度为20 (°)/min. 图1(b)为Nb0.8CoSb合金的XRD图谱. 结果表明, 样品的晶体结构为立方 MgAgAs结构, 空间群为$ F\bar{4}3 m $ , 且无杂峰.利用直流磁控溅射技术, 在真空环境下使用带电粒子轰击铌靶材表面, 使被轰击出的铌粒子沉积在基片(Nb0.8CoSb)上, 形成厚度约为50 nm的铌膜. 最后, 溅射厚度约为10 nm的碳膜作为保护层, 以避免铌膜与空气接触发生氧化. 流程如图1(c)所示.

-

实验采用Carl Zeiss公司的Crossbeam 550L电子束-离子束双束电镜制备原位加热透射电镜样品. 原位加热使用DENS solutions双倾原位热学样品杆及相关加热芯片. 样品的微观结构及原位实时数据通过工作电压为300 kV的Thermofisher的Titan Themis Z电镜进行观察与记录.

-

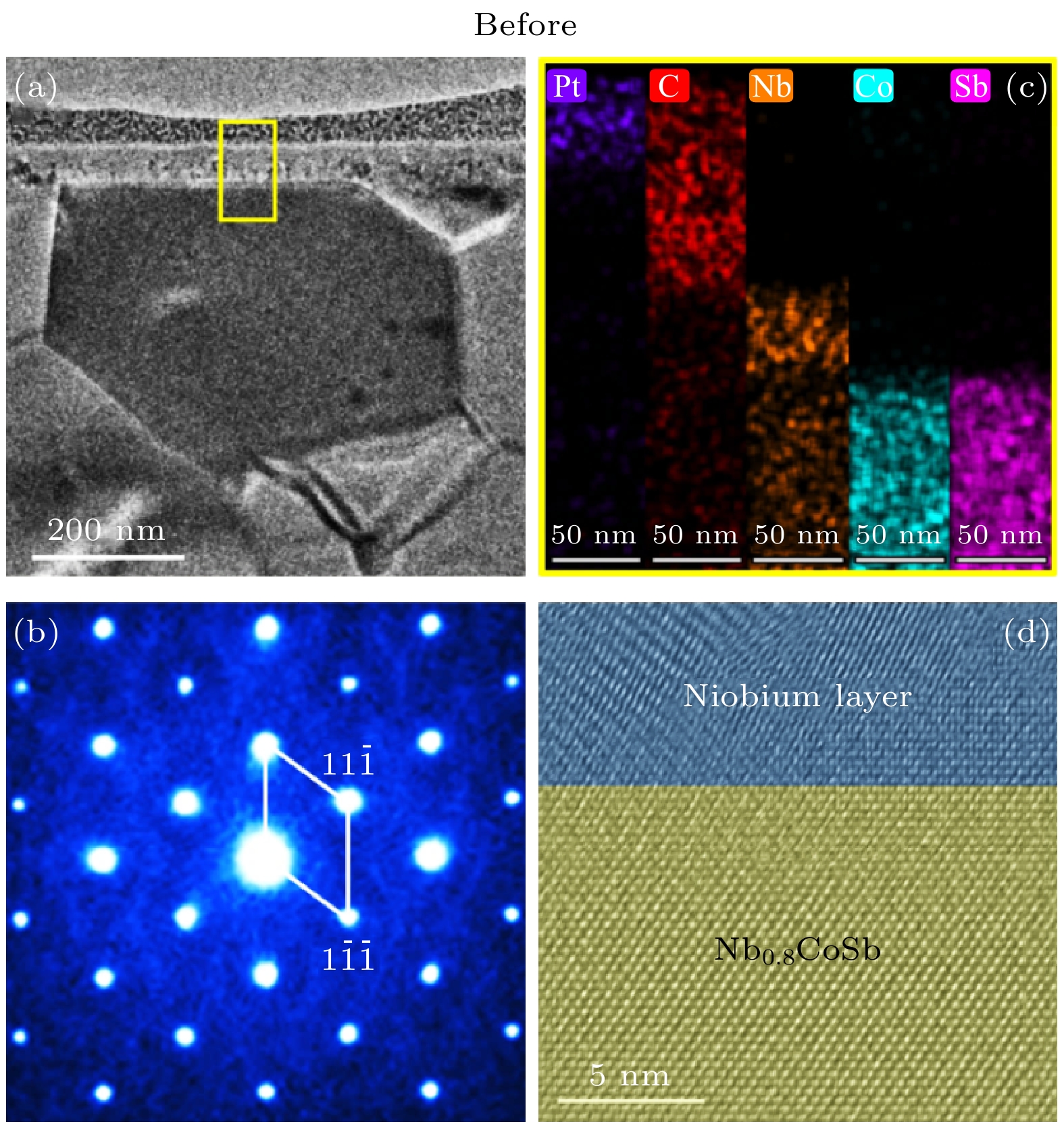

为了准确地控制和分析样品的结构变化, 从而深入研究Nb扩散过程中的Nb0.8CoSb结构转变机制, 在开展原位加热实验之前, 我们首先对制备的透射电镜样品进行表征. 实验中研究的样品是尺寸在200—500 nm范围内的Nb0.8CoSb晶粒. 如图2(a)所示, 衬度较暗的晶粒为我们在原位加热实验中实时观察的晶粒. 图2(b)为该晶粒[110]带轴的选区电子衍射, 可以清晰地观察到, 除了代表长程序的主衍射点之外, 还存在着代表短程序的漫散带, 即自上而下的波浪衬度, 与之前文献[22]报道中的漫散带结构一致. 对界面区域(黄色选框)进行了能量色散谱(EDS)分析, 如图2(c)所示. 可知C保护层、Nb膜和Nb0.8CoSb样品之间形成了清晰的层次结构, 成分分布均匀, 没有观察到明显的元素的异常分布或积聚现象. 高分辨TEM成像(图2(d))的结果进一步确认, Nb膜紧密地贴合Nb0.8CoSb样品.

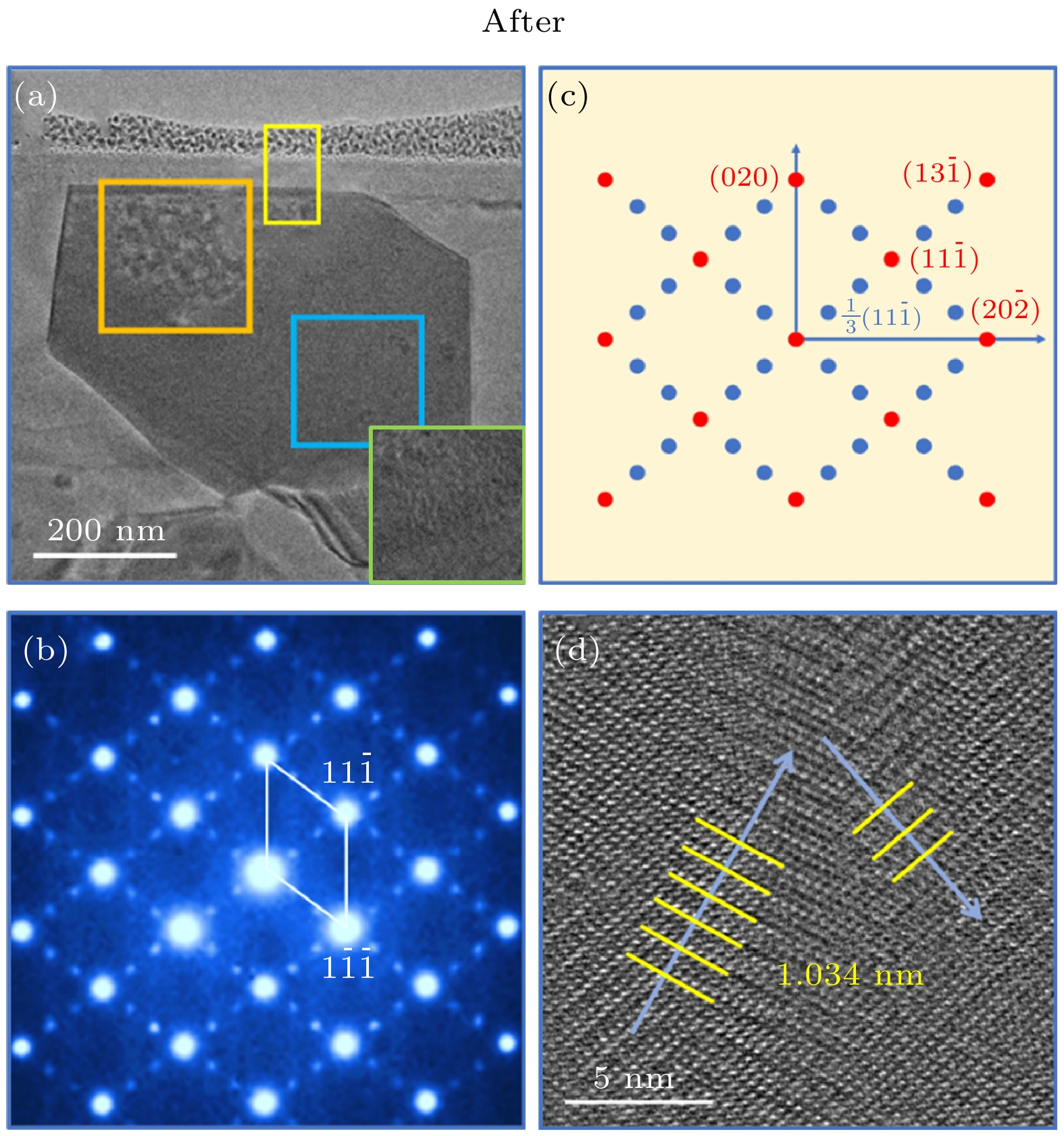

经过对初始透射电镜样品进行表征确认无误后, 开始进行原位加热实验. 在室温到400 ℃的温度范围内, 样品仍然保持着空位短程序的结构. 在加热到500 ℃时, 我们观察到在Nb0.8CoSb样品中靠近Nb膜的部分区域发生了剧烈变化, 如图3(a)中的橙色框区域所示, 晶粒的衬度变得不再均匀. 此时, 样品的选区电子衍射花样(如图3(b))上原本代表空位短程序结构的漫散带消失, 在透射斑(000)和衍射点

$ (11\bar{1}) $ 之间出现超结构衍射点. 调制波矢为$ q={1}/{3}({a}^{*}+{b}^{*}-{c}^{*}) $ , 说明样品中出现新的3倍$ (11\bar{1}) $ 周期的公度调制结构, 而这些衍射点与之前文献[27]报道的Nb0.84CoSb中的超结构衍射点不同, 且由于立方晶系的高对称性, 与衍射点(111)等效的衍射点均存在相同的超结构衍射点. 超结构衍射的示意图如图3(c)所示.众所周知, 当晶体中原子的排列具有平移对称性时, 倒空间中的衍射峰之间的间距更加规则且均匀, 衍射峰特征更为清晰和尖锐. 这一现象在XRD谱图上表现得尤为明显, 完美晶体的XRD谱中的衍射峰表现为一条竖线. 然而, 若晶体中存在缺陷或晶粒尺寸分布不均, 原子的排列便会失去长程平移对称性, XRD谱图中的衍射峰也会相应地展宽. 同理, 在电子衍射花样中, 一旦晶体内原子排列的长程的平移对称性被破坏, 衍射点便会出现弥散和拉长现象. 在加热过程中, 这些原先拉长和弥散的带状衍射点会逐渐收敛成点状, 这反映了晶体内部结构由无序向有序的转变.

进一步, 我们对衬度剧烈变化的区域进行放大观察. 图3(d)中可以看到在该区域中出现了两个方向上的暗条纹, 如图中蓝色箭头所示, 暗条纹之间的间距为1.034 nm, 该间距对应{111}晶面间距的3倍, 与图3(b)中衍射结果一致. 与此同时, 在晶粒中远离Nb膜一侧的区域, 如图3(a)中蓝色选框区域, 其选区电子衍射花样仍然为漫散带结构. 随着加热的持续进行, Nb不断向晶粒的内部扩散, 衬度变化的区域也持续向晶粒内部扩展, 最终覆盖到整个晶粒. 图3(a)右下绿色插图为蓝色选区加热结束时的形貌, 对比可见, 整个选区的形貌不再均匀、平整, 衬度发生剧烈改变. 此前的文献[21]报道认为, Nb0.8CoSb样品在原位加热过程具有良好的热稳定性, 在原位加热过程中, 样品的结构和形貌并不会发生变化. 因此, 在本研究中导致Nb0.8CoSb发生变化从短程有序转变为长程有序, 其主要原因应该是Nb原子在高温下从Nb膜中扩散到Nb0.8CoSb样品导致的成分变化.

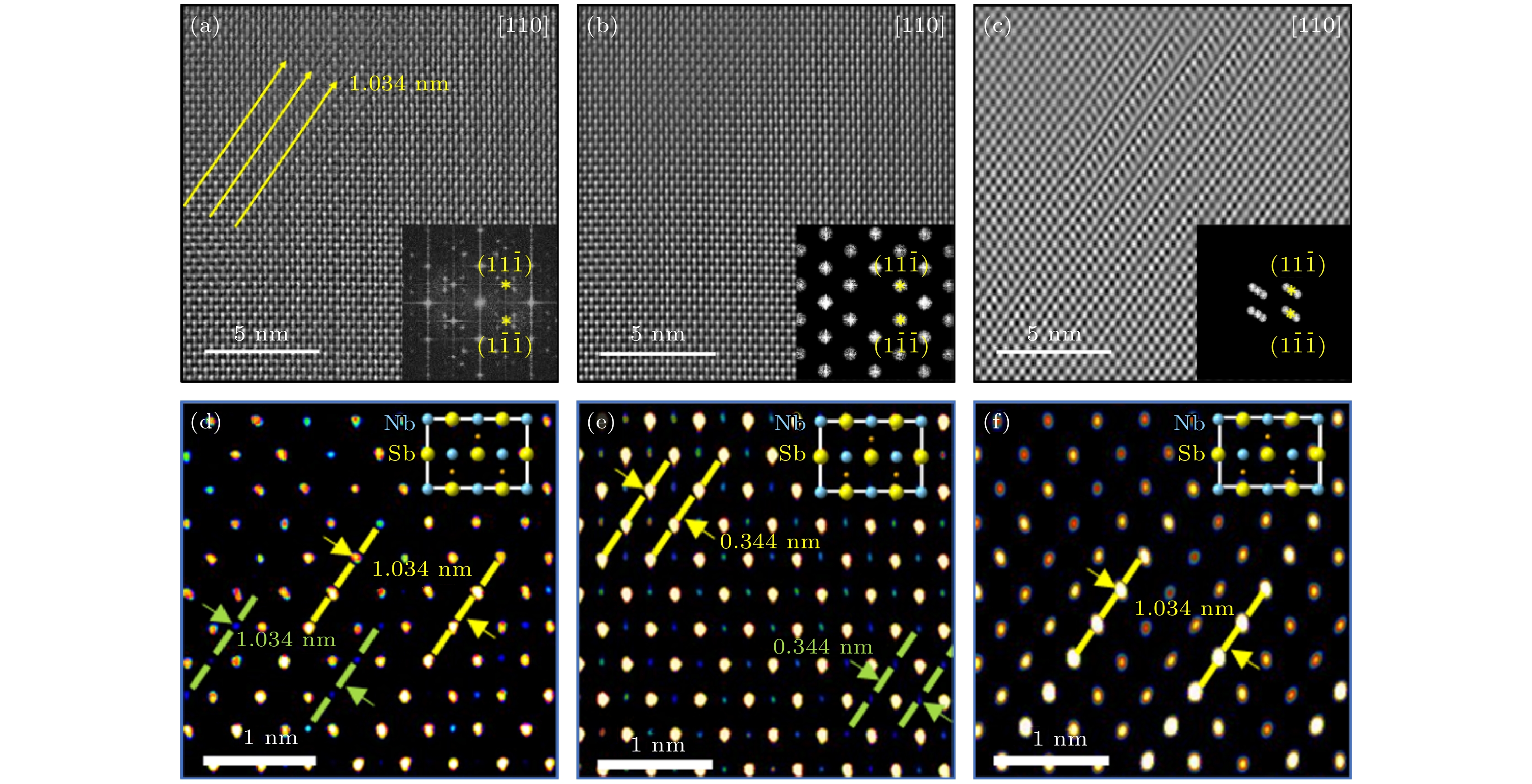

为了探究原位加热实验获得的Nb0.8+δCoSb中超结构的本质, 并与离位合成的Nb0.84CoSb中超结构进行对比, 我们分别拍摄了两种样品[110]取向的原子分辨率HAADF像进行分析, 如图4和图5所示. 在[110]取向上, 半赫斯勒合金中的每列原子柱仅包含同一种类型的原子, 且HAADF像是Z衬度像, 原子柱的衬度与原子序数 Z (原子种类)与每列原子的数量成线性关系, 所以可根据HAADF像上的不同衬度区分原子种类或推断组分的变化[28,29]. 其中, HAADF像上最亮的点是Sb (Z = 51)原子柱, 最暗的点是Co (Z = 27)原子柱, 而介于两者之间的是Nb (Z = 41)原子柱. 图4(a)是原位加热得到的Nb0.8+δCoSb的HAADF滤波像, 右下角插图是对应的快速傅里叶变换(FFT)图, 在FFT图中可以清晰地观察到超结构衍射点的存在, 与图3(b)结果一致. 在图4(a)中, 也可以观察到上文提及的暗条纹, 如黄色箭头所示. 在放大像图4(d)中, 我们调节图像的衬度, 更清晰地展示了Sb和Nb原子柱强度上的涨落, 尤其是还可以观察到Sb, Nb原子柱在[

$ 1\bar{1}\bar{1} $ ]晶向上存在明显的强度周期, 分别用黄色虚线、绿色虚线标记Sb, Nb原子列, 周期为1.034 nm.基于这一发现, 可以推测倒空间的超结构衍射点应该与这种原子柱强度涨落有关. 为了进一步验证该假设, 我们分别采用主衍射点和一个方向上的超结构衍射点进行反傅里叶变换处理. 图4(b), (e)展示了仅包含主衍射点信息的图像, 反映平均结构的信息, 可以观察到同一原子柱的强度基本相同, 没有明显的周期性的强度涨落. Sb, Nb原子柱在[

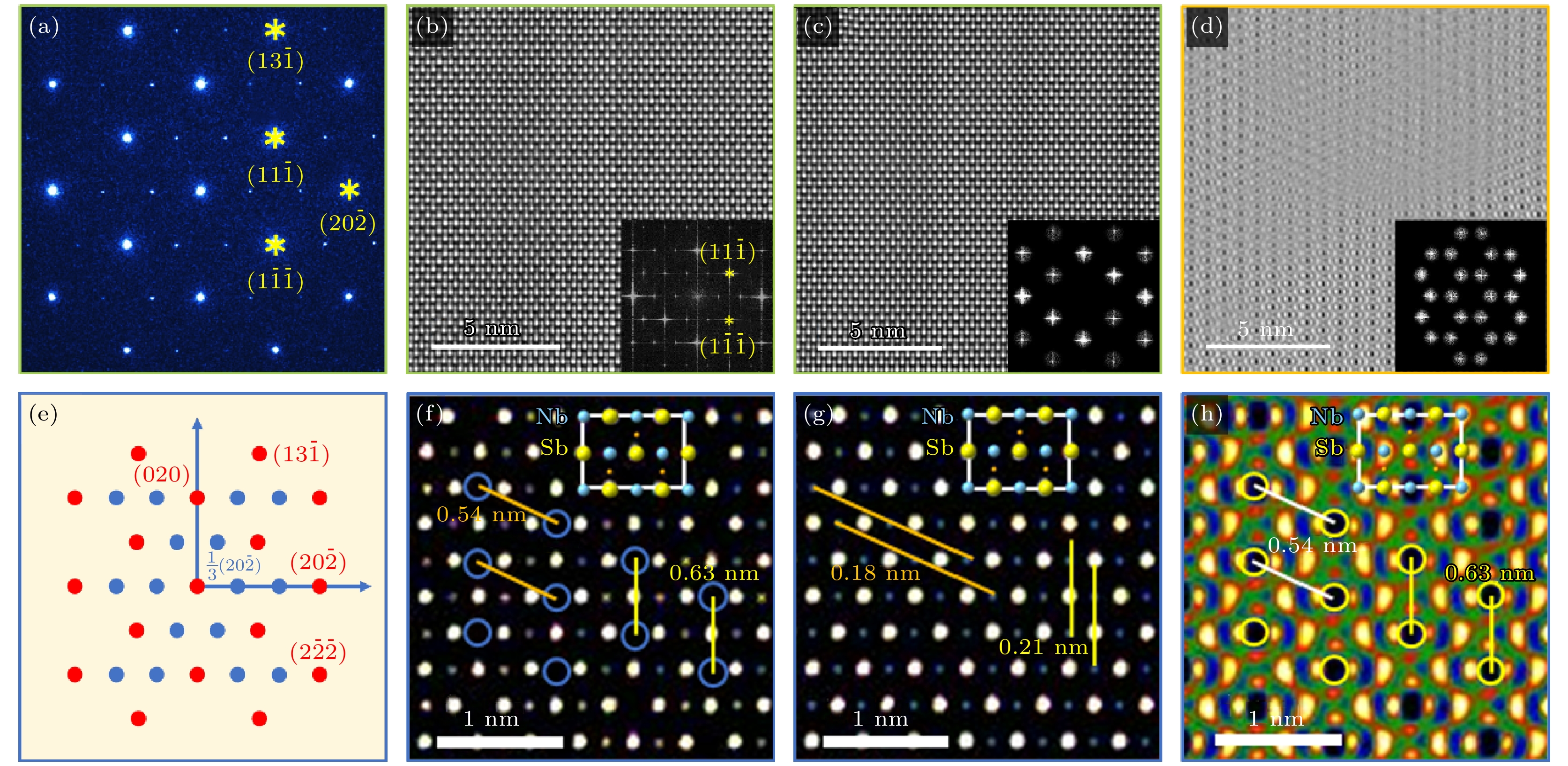

$ 1\bar{1}\bar{1} $ ]晶向上仅存在对应着($ 1\bar{1}\bar{1} $ )的0.344 nm周期, 而无更长的强度周期. 相反, 图4(c), (f)展示了包含超结构衍射点信息的图像, 可以观察到和图4(d)一样的周期为1.034 nm 的强度变化. 这一分析结果证实倒空间的超结构衍射点来自于正空间中Sb和Nb原子柱像强度的有序涨落, 而强度的变化应该来自于占有率或者空位的变化.此前的研究已经报道, 在离位合成的 Nb0.84CoSb 样品中, 随着 Nb 含量的增大漫散带消失, 取而代之的为收敛的超结构衍射点[21], 如图5(a)所示. 在透射斑和主衍射点之间分布着强度较弱衍射点, 不同于图3(b)的是, 这组超结构衍射点分布在透射斑和(

$ 20\bar{2} $ )衍射点之间, 调制波矢确定为$ q= ({2 a}^{*}-2{c}^{*})/3 $ . 图5(b)展示了Nb0.84CoSb样品的原子级分辨率的HAADF图像, 与Nb0.8+δCoSb类似, 可以观察到不同类型原子柱强度的涨落. 但与图4不同的是, Sb原子柱强度没有明显周期性变化, 而在Nb原子柱位置上强度呈现周期性变化, 如在图5(f)所示. 这些空位在[$ 20\bar{2} $ ]晶向上形成了新的强度周期, 为0.63 nm, 是($ 20\bar{2} $ )晶面间距的3倍, 用蓝色圆圈标记. 同样, 借助图4的方法, 用主衍射点以及超结构衍射点分别进行反傅里叶变换处理, 如图5(c), (d)所示. 在平均结构图5(c)的放大图图5(g)中, 可以发现同一种元素的原子柱强度基本相同, 无明显涨落. 而在超结构衍射点所对应的滤波像(图5(h))中, Nb位置上出现了规则排列的空位, 在图中用黄色圆圈标记.综合图4和图5可知, 在利用原位加热实验合成的新结构Nb0.8+δCoSb和离位化学实验制备Nb0.84CoSb的样品中, 都出现了不同于Nb0.8CoSb短程有序的超结构, 说明样品具有长程的平移对称性. 但是有以下几点不同, 首先调制波矢不同, 对于Nb0.8+δCoSb调制波矢为

$ q= \left({a}^{*}+{b}^{*}-{c}^{*}\right)/3 $ ; 而对于Nb0.84CoSb, 调制波矢为$ q= ({2 a}^{*}-2{c}^{*})/3 $ ; 其次, 原位加热实验形成的超结构主要来自Sb和Nb组分的有序变化, 而离位合成实验得到的样品里的超结构主要以Nb的组分变化为主; 另外, Nb0.8+δCoSb中的超结构衍射点仅存在于高温中, 实验中, 当温度降低时, Nb0.8+δCoSb中的超结构衍射点会逐渐变弱. 上述对比说明Nb0.8+δCoSb样品的超结构可能是一种亚稳态的热激活结构或者过渡态, 在高温下存在; 而离位化学实验制备的Nb0.84CoSb样品经过长时间的退火保温, 应该对应稳定态的超结构. 其超结构衍射峰强度在高温下仍然保持稳定也支持这个观点. 由于实验以及设备的局限性, 我们并不能准确测量出新结构Nb0.8+δCoSb的具体化学组成, 仅根据实验结果推测出新结构Nb0.8+δCoSb中的Nb含量高于Nb0.8CoSb. 并且可能是加热时间或者其他实验条件的关系, Nb0.8+δCoSb的样品中的超结构没有转换成Nb0.84CoSb中的超结构的迹象. 更深层次的原因还需要进一步研究. 总之, 实验结果表明原位实验得到的Nb0.8+δCoSb样品处于亚稳态, 相对于离位合成样品中的稳态超结构, Nb0.8+δCoSb中出现超结构是一种中间相, 该超结构相对稳态的超结构在调制波矢以及微观本质上均不相同. -

本研究通过原位透射电镜加热实验, 深入研究了高温下Nb0.8CoSb合金样品中由于Nb组分变化导致的有序度转变的机制. 此转变过程伴随着短程序结构的消失, 出现了{111}面上3倍周期对应的超结构衍射点, 调制波矢为

$ q= ({a}^{*}+ {b}^{*}-{c}^{*})/3 $ . 进一步的原子级分辨率成像和分析表明, 转变后样品中存在的超结构主要来源于Sb和Nb组分的变化. 而与之不同的是, 在离位合成的Nb0.84CoSb样品中调制波矢为$ q= ({2 a}^{*}-2{c}^{*})/3 $ , 并且超结构主要来自于Nb组分的变化. 考虑到二者结构及微观机制的不同, 我们推测原位加热样品中的超结构可能是从短程有序到长程有序转变过程中的中间态. 更具体的有序度转变的过程目前仍不清楚, 需要进一步研究. 这些研究结果对于深入理解Nb扩散过程中的结构性转变机制具有重要意义, 并为该合金材料的进一步应用提供了参考和指导.

原位加热诱导Nb扩散引起Nb0.8CoSb有序度的转变

Nb0.8CoSb ordering transformation caused by in situ heating-induced Nb diffusion

-

摘要: 本文以覆盖Nb薄膜的半赫斯勒合金Nb0.8CoSb为研究对象, 成功利用原位加热透射电镜技术在高温下诱导Nb扩散, 致使Nb0.8CoSb转变为有序度更高的Nb0.8+δCoSb, 即倒空间漫散带代表的短程有序结构转变为超结构衍射点代表的长程有序结构. 进一步的分析表明, 这种超结构的调制波矢为

$ q= ({a}^{*}+{b}^{*}-{c}^{*})/{3} $ , 其形成主要源自于Sb和Nb组分的变化. 与离位合成的Nb0.84CoSb的微观结构进行对比, 发现二者中超结构不同, 这种超结构的调制波矢为$ q= ({2a}^{*}-2{c}^{*})/3 $ , 主要源自于Nb组分的变化. 此项研究揭示了组分导致超结构的多样性以及半赫斯勒合金结构相变的复杂性, 丰富了对半赫斯勒合金材料的理解, 对相变材料的设计以及功能调控具有重要指导意义.Abstract:This study focuses on the investigation of Nb0.8CoSb half-Heusler alloy covered with Nb films. By employing in-situ heating transmission electron microscopy (TEM) technique, diffusion of Nb is observed at high temperature, showing the ordering transformation from Nb0.8CoSb to Nb0.8+δCoSb. Through observations of high-angle annular dark-field (HAADF) images and selected-area electron diffraction (SAED) patterns, it is found that under elevated temperatures, the diffuse streaks representing short-range disorder in Nb0.8CoSb sample transform into superlattice diffraction spots representing long-range order. The modulation wave vector of this superstructure is determined to be $ q={1}/{3}({a}^{*}+{b}^{*}-{c}^{*}) $ . This structural evolution primarily arises from the diffusion of Nb atoms from the Nb film into the Nb0.8CoSb sample at high temperature, leading to compositional changes in Sb and Nb.Further comparative analysis reveals significant differences between in-situ synthesized Nb0.8+δCoSb samples and ex-situ synthesized Nb0.84CoSb samples despite both exhibiting superstructures. In the ex-situ synthesized Nb0.84CoSb, the modulation wave vector of the superstructure is $ q={1}/{3}({2a}^{*}-2{c}^{*}) $ , which is mainly attributed to Nb compositional variations. Moreover, the superstructure in Nb0.84CoSb sample can remain stable from room temperature to high temperature, whereas in Nb0.8+δCoSb samples, it only exists at elevated temperatures and gradually weakens as the temperature decreases, suggesting that it may be a metastable structure between Nb0.8CoSb and Nb0.84CoSb.This study reveals the diversity of superstructures induced by compositional variations and the complexity of structural phase transitions in half-Heusler alloys, enriching the understanding of these materials and providing important guidance for the design and functional control of phase-change materials. -

Key words:

- solid-state phase transition /

- in-situ heating /

- short-range ordering /

- half-Heusler alloy .

-

-

图 1 (a) 离位制备的Nb0.8CoSb合金的宏观形貌; (b) 离位制备的Nb0.8CoSb合金的XRD图谱; (c) 直流磁控溅射技术镀膜流程图

Figure 1. (a) Macroscopic morphology of the ex-situ prepared Nb0.8CoSb alloy; (b) XRD of the ex-situ prepared Nb0.8CoSb alloy; (c) schematic diagram of the magnetron sputtering deposition process using direct current magnetron sputtering.

图 2 (a), (b) 原位加热实验Nb0.8CoSb样品大角度环形暗场(HAADF)像以及相应的[110]带轴的选区电子衍射花样; (c) 图 (a) 中黄色选框处能量色散谱图; (d) Nb膜与Nb0.8CoSb的界面区域的高分辨TEM像

Figure 2. (a) High-angle annular dark-field (HAADF) image of the Nb0.8CoSb sample before in-situ heating experiments; (b) corresponding selected-area electron diffraction patterns along the [110] zone axis; (c) energy dispersive spectroscopy (EDS) map at the yellow-boxed region in Fig. (a); (d) HRTEM image of the interface region between the Nb film and Nb0.8CoSb.

图 3 (a)—(c) 原位加热实验样品HAADF像及橙色框区域的[110]带轴选区电子衍射花样及其示意图; (d) 图 (a) 中橙色框区域的高分辨TEM像

Figure 3. (a)–(c) HAADF image of the sample during in-situ heating experiment, the corresponding selected-area electron diffraction patterns along the [110] zone axis, and the schematic diagram of superlattice diffraction spots; (d) HRTEM image of the orange-boxed region in Fig. (a).

图 4 (a) Nb0.8+δCoSb [110]取向的滤波像; (b), (c) 分别仅包含主衍射点信息和超结构衍射信息的滤波像; (d)—(f) 图(a)—(c)的放大像

Figure 4. (a) Filtered image of Nb0.8+δCoSb [110] orientation; (b), (c) filtered images containing only main diffraction spot information and superlattice diffraction information, respectively; (d)–(f) magnified views of images in (a)–(c).

图 5 (a) Nb0.84CoSb [110]取向的选区电子衍射花样; (b) Nb0.84CoSb [110]取向的滤波像; (c), (d) 分别仅包含主衍射点信息和超结构衍射信息的滤波像; (e) Nb0.84CoSb超结构衍射点示意图; (f)—(h) 图 (b)—(d) 的放大像

Figure 5. (a) Selected area electron diffraction pattern of Nb0.84CoSb [110] orientation; (b) filtered image of Nb0.84CoSb [110] orientation; (c), (d) filtered images containing only main diffraction spot information and superlattice diffraction information, respectively; (e) schematic diagram of superlattice diffraction spots in Nb0.84CoSb; (f)–(h) magnified views of images in Figs. (b)–(d).

-

[1] Lu N P, Zhang P F, Zhang Q H, Qiao R M, He Q, Li H B, Wang Y J, Guo J W, Zhang D, Duan Z, Li Z L, Wang M, Yang S Z, Yan M Z, Arenholz E, Zhou S Y, Yang W L, Gu L, Nan C W, Wu J, Tokura Y, Yu P 2017 Nature 546 124 doi: 10.1038/nature22389 [2] Yun H, Zhang D L, Birol T, Wang J P, Mkhoyan K A 2023 Nano Lett. 23 7576 doi: 10.1021/acs.nanolett.3c02162 [3] Tracy C L, Park S, Rittman D R, Zinkle S J, Bei H, Lang M, Ewing R C, Mao W L 2017 Nat. Commun. 8 15634 doi: 10.1038/ncomms15634 [4] Liu T, Dou X Y, Xu Y H, Chen Y J, Han Y S 2020 Research 2020 4370817 [5] Sato T, Yoshikawa K, Zhao W, Kobayashi T, Rajendra H B, Yonemura M, Yabuuchi N 2021 Energy Mater. Adv. 2021 9857563 [6] He R J, Lei S, Liu M C, Qin M S, Zhong W, Cheng S J, Xie J 2022 Energy Mater. Adv. 2022 0003 [7] Zhu W, Ren L, Li Y H, Lu C, Lin X, Zhang Q Y, Yang X, Hu Z G, Cheng T, Zhao Y Y, Zou J X 2023 Energy Mater. Adv. 4 0069 doi: 10.34133/energymatadv.0069 [8] Kozlovskiy A L, Kenzhina I E, Zdorovets M V 2020 Ceram. Int. 46 10262 doi: 10.1016/j.ceramint.2020.01.019 [9] Yu C L, Li G, Kumar S, Yang K, Jin R C 2014 Adv. Mater. 26 892 doi: 10.1002/adma.201304173 [10] Wu L Z, Hu H C, Xu Y, Jiang S, Chen M, Zhong Q X, Yang D, Liu Q P, Zhao Y, Sun B Q, Zhang Q, Yin Y D 2017 Nano Lett. 17 5799 doi: 10.1021/acs.nanolett.7b02896 [11] Ito H, Muromoto M, Kurenuma S, Ishizaka S, Kitamura N, Sato H, Seki T 2013 Nat. Commun. 4 2009 doi: 10.1038/ncomms3009 [12] Tezuka N, Ikeda N, Miyazaki A, Sugimoto S, Kikuchi M, Inomata K 2006 Appl. Phys. Lett. 89 112514 doi: 10.1063/1.2354026 [13] Goll G, Marz M, Hamann A, Tomanic T, Grube K, Yoshino T, Takabatake T 2008 Physica B 403 1065 doi: 10.1016/j.physb.2007.10.089 [14] Opeil C P, Mihaila B, Schulze R K, Mañosa L, Planes A, Hults W L, Fisher R A, Riseborough P S, Littlewood P B, Smith J L, Lashley J C 2008 Phys. Rev. Lett. 100 165703 doi: 10.1103/PhysRevLett.100.165703 [15] Liu Z H, Zhang M, Cui Y T, Zhou Y Q, Wang W H, Wu G H, Zhang X X, Xiao G 2003 Appl. Phys. Lett. 82 424 doi: 10.1063/1.1534612 [16] Sutou Y, Imano Y, Koeda N, Omori T, Kainuma R, Ishida K, Oikawa K 2004 Appl. Phys. Lett. 85 4358 doi: 10.1063/1.1808879 [17] Hu F X, Shen B G, Sun J R, Wu G H 2001 Phys. Rev. B 64 132412 doi: 10.1103/PhysRevB.64.132412 [18] Hu F X, Shen B G, Sun J R 2000 Appl. Phys. Lett. 76 3460 doi: 10.1063/1.126677 [19] Li Z, Jing C, Chen J P, Yuan S J, Cao S X, Zhang J C 2007 Appl. Phys. Lett. 91 112505 doi: 10.1063/1.2784958 [20] Khan M, Dubenko I, Stadler S, Ali N 2007 Appl. Phys. Lett. 91 072510 doi: 10.1063/1.2772233 [21] Xia K Y, Nan P F, Tan S H, Wang Y M, Ge B H, Zhang W Q, Anand S, Zhao X B, Snyder G J, Zhu T J 2019 Energy Environ. Sci. 12 1568 doi: 10.1039/C8EE03654C [22] Nan P F, Wu K P, Liu Y M, Xia K Y, Zhu T J, Lin F, He J, Ge B H 2020 Nanoscale 12 21624 doi: 10.1039/D0NR04957C [23] Liu Y, Fu C, Xia K Y, Yu J, Zhao X, Pan H F, Felser C, Zhu T J 2018 Adv. Mater. 30 1800881 doi: 10.1002/adma.201800881 [24] Xia K Y, Liu Y, Anand S, Snyder G J, Xin J, Yu J, Zhao X, Zhu T 2018 Adv. Funct. Mater. 28 1705845 doi: 10.1002/adfm.201705845 [25] Pu Y H, He B W, Niu Y M, Liu X, Zhang B S 2023 Research 6 0043 doi: 10.34133/research.0043 [26] Zhang H T, Wang W, Sun J, Zhong L, He L B, Sun L T 2022 Research 2022 9834636 [27] 南鹏飞, 杨丽霞, 王玉梅, 夏凯阳, 朱铁军, 葛炳辉 2019 电子显微学报 38 477 doi: 10.3969/j.issn.1000-6281.2019.05.008 Nan P F, Yang L X, Wang Y M, Xia K Y, Zhu T J, Ge B H 2019 J. Chin. Electron Microsc. Soc. 38 477 doi: 10.3969/j.issn.1000-6281.2019.05.008 [28] Pennycook S J, Boatner L A 1988 Nature 336 565 doi: 10.1038/336565a0 [29] Pennycook S J 1989 Ultramicroscopy 30 58 doi: 10.1016/0304-3991(89)90173-3 -

首页

首页 登录

登录 注册

注册

下载:

下载: