-

卫星高功率产品开机需要避开真空放电气压区域,消除产品放电带来的安全风险和故障隐患,确保产品安全运行。低气压放电是指在低真空环境中,一般在一定压力范围内发生的被击穿的气体发生电弧、辉光、电晕和闪电等放电现象[1-2]。之所以会发生放电是因为自由电子在电场作用下运动产生从低能量级向高能量级的跃迁,发生气体击穿,使得气体变成了导体,产生放电现象[3],进而对器件本身造成致命的损伤。因此卫星上高功率产品开机一定需要进行真空度判读,判定卫星内部真空度成为大功率星载部件运行必须要考虑的条件。

由于卫星入轨后受空间环境、变轨调姿及太阳辐照的影响,温度会发生反复波动变化,而材料放气受温度影响很大,数值计算卫星内部真空度难度大,且仅材料放气公式计算内部真空度走势结果偏差很大。本研究基于卫星内部材料吸附能和内部浓度扩散特征,分析真空环境下材料放气随温度变化特征,计算得到了卫星在温度波动状态下通信舱内部真空度随时间变化仿真结果,为卫星舱内部压力值的预估提供理论依据。

-

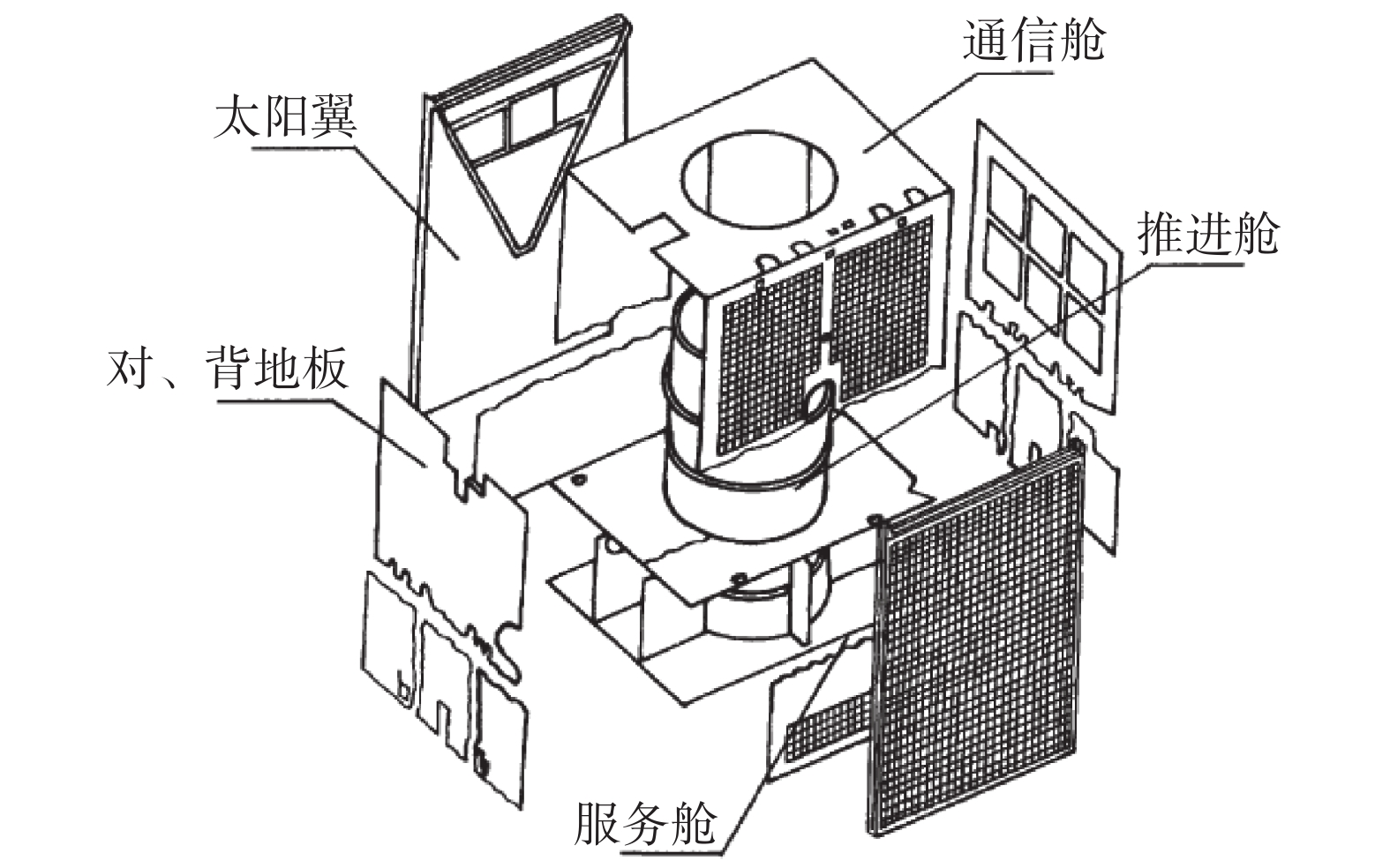

大中型卫星都有能够独立承载的结构系统。如图1所示,某卫星是由中心承力筒、结构板组成的各舱段、推进系统和其他星上功能产品组成,有效工作产品多布置于通信舱内部,完成特定任务。最外侧舱板舱内外连通位置多数包覆有多层[4-5]。本研究对此结构类型卫星通信舱内真空度进行仿真研究。

-

卫星内部材料主要由钛合金、铝合金、碳纤维筒、多层、硅橡胶、线缆等组成[6]。其中胶带,线缆,碳纤维板等材料都属于高分子聚合物材料,钛合金、铝合金等属于金属材料。金属是晶体结构。当溶质溶解于金属中时,主要是溶质溶解至金属晶格的空隙中,形成填隙式固溶体。溶解在金属内部的溶质比较稳定,移动很慢。而对于聚合物而言,可以溶解整个气体分子,例如H2O, O2, CO2等。并且针对水的溶解度非常高,同时溶解的分子具有较高的浓度扩散率[7]。材料内部浓度扩散是有机物放气的主要机制,真空环境接触面积的脱附吸附只涉及表面,有机材料溶解浓度扩散放气才是有机材料在轨放气的主要来源[7-9]。金属材料真空环境下放气远小于有机材料,本文主要讨论气体从聚合物中的扩散以及脱附。

-

由于气体吸附固体内部与真空环境存在浓度梯度,在内部吸附的气体分子因浓度差运动至表层,在表层释放,从而表现为真空环境下的放气。

式中D为扩散系数,c为浓度。此式称为菲克第二定律。其中的扩散系数由阿伦尼乌斯公式决定[11]:

其中ED是扩散能,k是玻尔兹曼常数,T是绝对温度,D0是扩散常数。

半径为d的圆柱平板,平板径向外侧为真空状态,h为平板厚度,假设内部初始浓度c0均匀分布,可以得到[11]:

考虑菲克扩散定律,气体在平板某一表面瞬时流量为:

对于Dt/d 2>0.025,可以给出一个近似值:

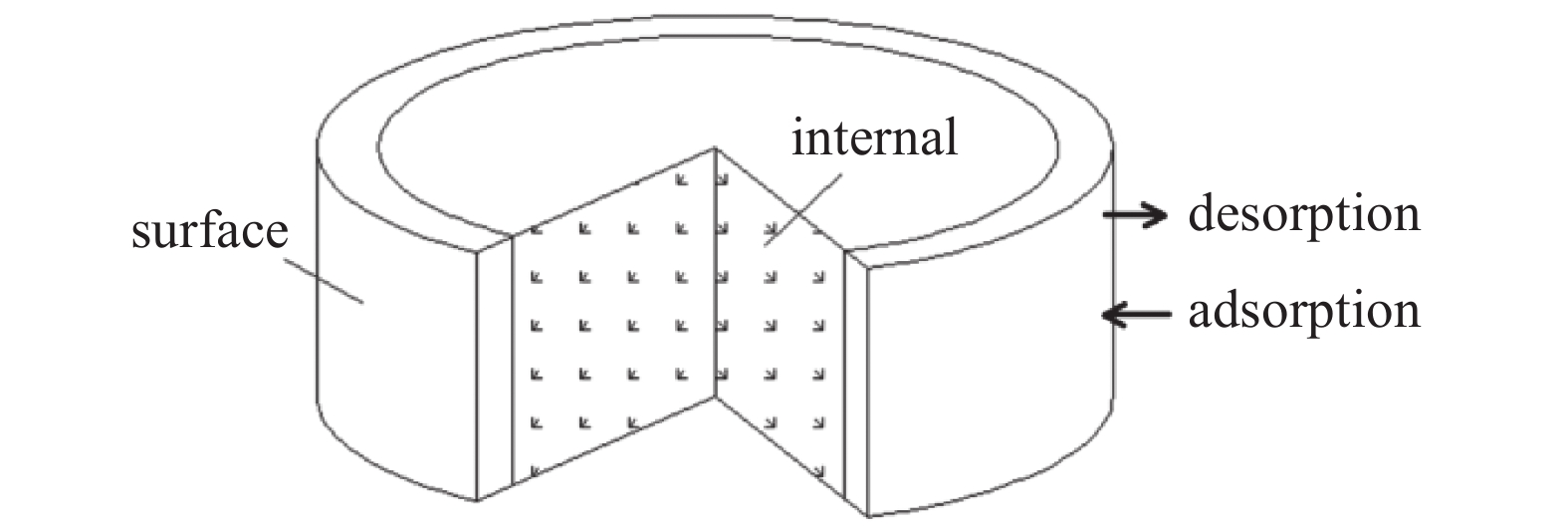

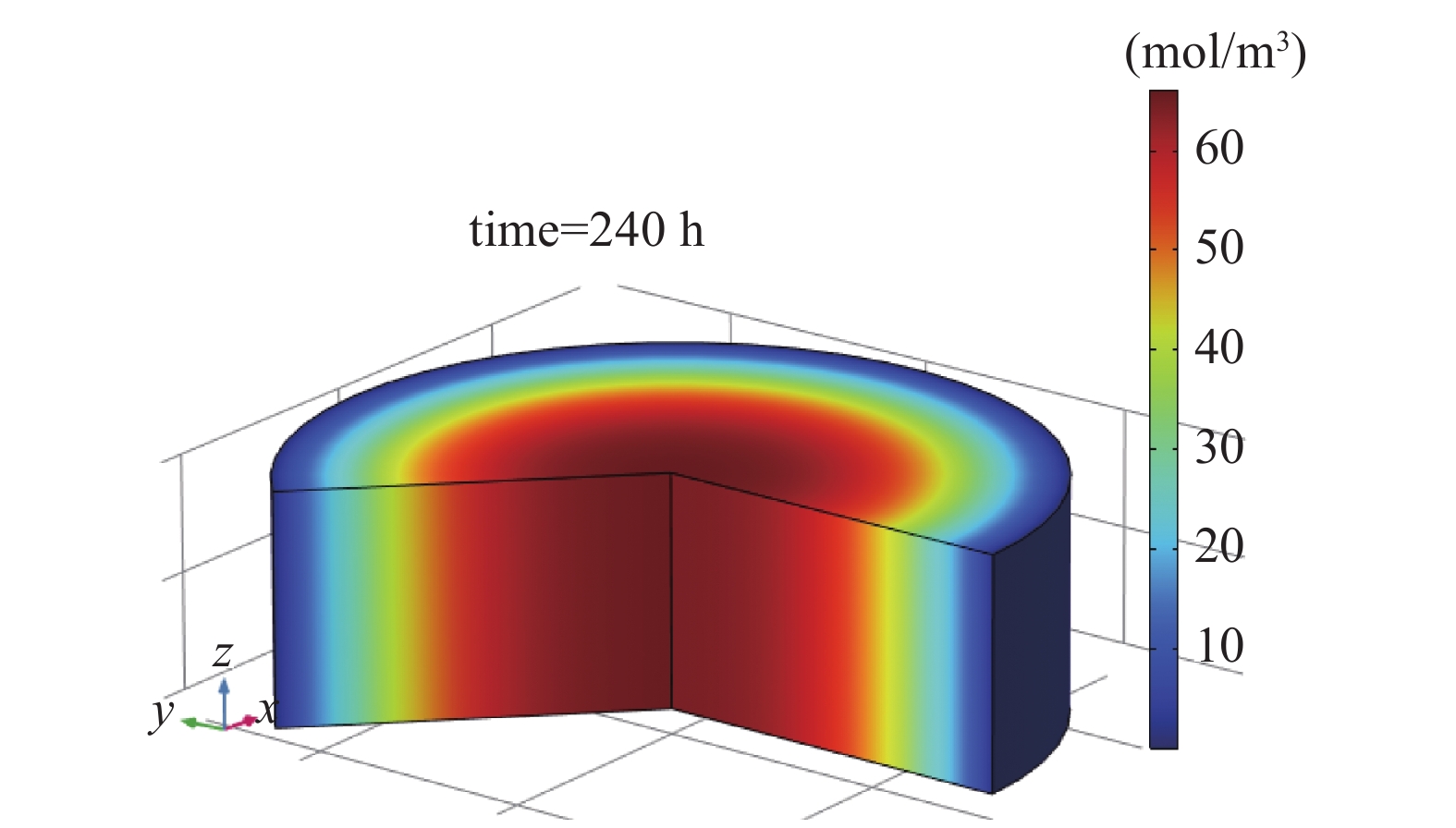

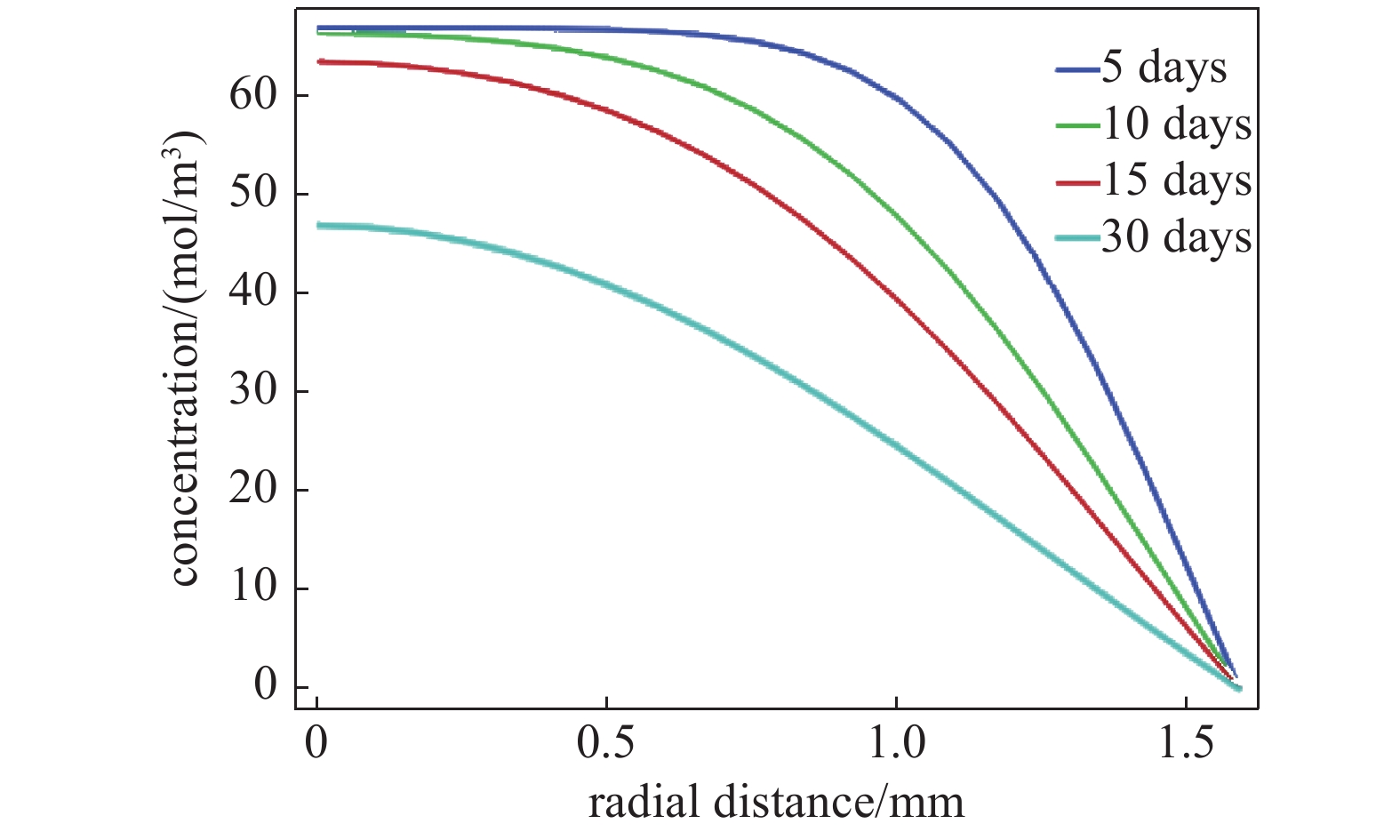

为了演示验证仿真原理中气体在材料中的浓度扩散效果,本研究采用上述理论模型,对卫星内部有机材料碳纤维板基材进行材料内部水分子径向浓度扩散过程的计算仿真。本示例模型为半径为d的圆柱平板,释气模型如图2所示。内部水分子初始浓度为66 mol/m3均匀分布。为便于观察气体在材料中单方向浓度扩散情况,模型的真空释气界面仅为径向外侧,平板上表面和下表面无气体交换,观察气体浓度在径向的分布情况。

仿真结果如图3和图4所示。结果显示,真空环境下从开始至30天,内部浓度越来越低,第30天后内部仍有46 mol/m3吸附的气体分子。材料内部浓度变化梯度较为平缓,靠近表层扩散浓度梯度比内部浓度梯度大。释气速率和材料中的气体含量成正比[3],因此,真空环境下,材料释气随着时间推移逐渐降低,并且材料释气是一个持久且缓慢的过程。

-

卫星入轨后外部真空度低于1×10−6 Pa[3],卫星内部气体流动处于分子流状态。分子流状态影响真空度的主要因素为:材料出气,产品释气,以及卫星和空间环境的气体交换效果。

卫星内部所在平衡态真空度计算公式如下[3]:

式中:p1为星内平衡态真空度;p0为空间环境真空度;Q0为内部气体负载(材料放气、漏气等);Sp为卫星放气孔有效抽速;

由于卫星入轨后外界空间环境真空度达到1×10−6 Pa以下,卫星内部压力远高于空间环境压力,p0可忽略不计。星内气体负载Q0的主要来源为卫星内部材料放气(主要为:碳纤维筒、多层、胶、线缆)。卫星内部材料放气决定着卫星真空度的走势。

因此考虑到不同部件、不同材料放气特性,卫星内部任意一时刻的压力pt的整合公式为:

-

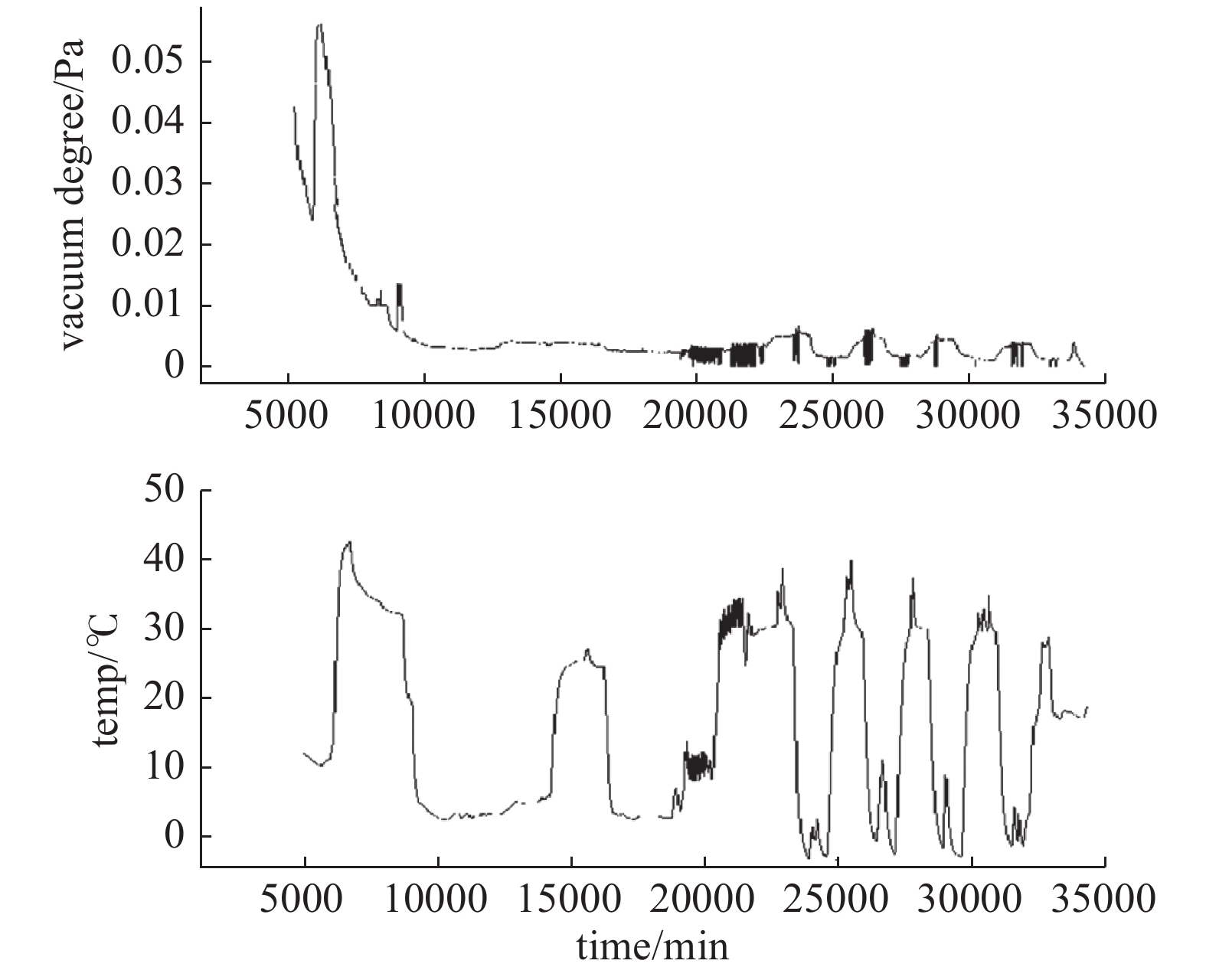

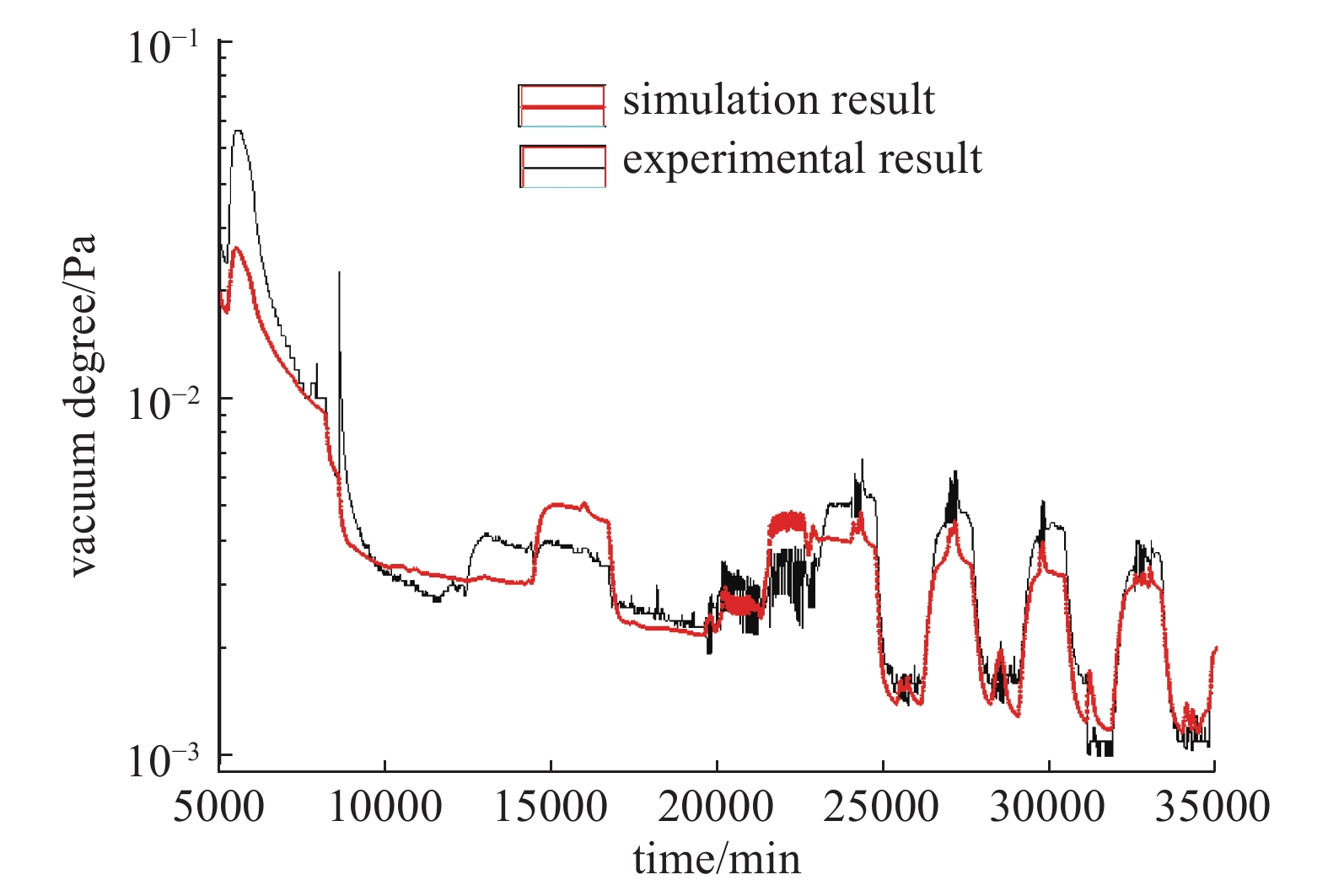

高低温真空试验中,卫星经历了前期烘烤阶段、冷却阶段、以及热平衡阶段和热循环阶段等温度反复波动试验阶段。整个高低温真空试验全程内部温度也在变化。本示例温度变化范围从4℃至45℃,图5为高低温真空试验全过程卫星内部温度测量曲线和与之对应的卫星内部真空度测量数据曲线。

其中试验过程测量真空度的真空计为具有计量资质单位计量的合格在有效期内的电离真空计,测量数据有效。

-

本文的研究对象为变温环境,整个试验过程温度存在反复回升和下降过程。研究基于卫星通信舱内部有机材料(线缆、导热硅脂、硅橡胶、碳纤维板)浓度扩散特征和卫星通信舱结构模型,代入全程温度测量数据,得到全程真空度的模拟结果。结果显示,对于全过程温度存在反复的回升和下降的变温环境模拟,真空度仿真结果与试验结果变化趋势一致,数值较为接近,验证了本研究卫星通信舱内部真空度预判仿真分析方法理论基础的可行性。全时段最大差异34%。存在偏差原因分析如下:

(1)在12000 min至17000 min期间模拟结果和试验结果误差最大。此阶段卫星上电,卫星主体结构较大,卫星通信舱温度不均匀,存在不均匀温度梯度。本研究以内部单一测点温度数据代入温度边界,存在边界条件误差,导致此阶段的模拟结果和真实试验数据存在误差。

(2)卫星通信舱内部结构复杂结构,表层包覆多层为多孔重叠结构,建模困难且真实流导需考虑多层操作过程贴合安装的随机性。以上原因造成模拟结果和真实测量结果略有不同。

(3)本研究以高分子聚合物放气特性简化卫星内部膏脂状导热硅脂的放气特性,以上因素对模拟结果准确性带来一定偏差。

-

本研究基于金属及高分子聚合物本身属性,对材料解吸附、扩散、除气、渗透等特性进行研究,然后对本示例真空试验全过程温度存在反复的回升和下降的变温环境卫星边界条件进行计算,通过数值仿真方法,得到多物理场、变环境条件下,卫星通信舱内部真空度变化仿真结果。计算结果显示卫星通信舱内部真空度的模拟结果和真实试验的真空度测量结果最大差异34%,真空度仿真结果与试验结果趋势一致,数值较为接近,验证了本研究卫星通信舱内部真空度预判仿真分析方法理论基础的可行性。但卫星结构非常复杂,本研究现阶段边界条件解析计算仍不够全面,需要进一步开展大量试验和分析优化模型。

卫星内部真空度预判模拟仿真研究

Satellite Internal Vacuum Prediction Simulation Research

-

摘要: 真空度对卫星高功率产品的安全、在轨寿命至关重要。卫星入轨后空间环境温度变化剧烈,用等温释气公式推导卫星内部真空度误差较大。文章基于材料脱附吸附随温度变化特征,解算卫星材料变温工况下放气量,提出一种卫星内部真空度仿真计算方法。对温度波动条件下星内材料释气进行仿真分析,得到了卫星通信舱在温度变化状态下内部真空度随时间变化情况仿真结果。模拟结果与实际测量结果进行对比,两者差异小于34%。文章为卫星在轨及地面真空试验期间其内部压力值的预估提供理论依据。Abstract: vacuum critical to the safety of satellite high -power products and the life span of the track. After the satellite enters orbit, the temperature of the space environment changes dramatically and there is a significant error in deriving the vacuum degree inside the satellite using the isothermal release formula. Based on the characteristics of the material's adsorption with the characteristics of temperature changes, calculate the amount of gas released from satellite materials under variable temperature conditions, and proposes a satellite internal vacuum simulation calculation method. The simulation analysis of the interpretation of the internal materials of the temperature fluctuation environment has been performed, and the satellite communications cabin simulation results are changed over time under temperature mutation state. Compared with the actual measurement result, the simulation result error is less than 34%. This article provides theoretical basis for the estimation of satellites in the rail and ground vacuum experiment.

-

Key words:

- Vacuum degree /

- Spacecraft /

- Vacuum discharge .

-

-

-

[1] 朱剑涛, 刘晨, 刘天雄. 卫星真空烘烤试验方案及验证[J]. 航天器环境工程,2018,35(1):6(in Chinese) doi: 10.12126/see.2018.01.014 Zhu J T, Liu C, Liu T X. The satellite vacuum bakeout test scheme with validation[J]. Spacecraft Environment Engineering,2018,35(1):6 doi: 10.12126/see.2018.01.014 [2] 孙玉玮, 王洪兴, 杜春林, 等. 航天器热真空试验过程中星内气体压力变化研究[J]. 真空科学与技术学报,2019,39(3):6(in Chinese) Sun Y W, Wang H X, Du C L, et al. Modelling and analysis of outgassing properties inside spacecraft in ground-simulation thermal test[J]. Chinese Journal of Vacuum Science and Technology,2019,39(3):6 [3] 达道安. 真空设计手册(第三版)[M]. 北京: 国防工业出版社, 2004: 1040−1083(in Chinese) DA Daoan. The design manual of vacuum thirdedition[M]. Beijing: National defence industry press, 2004: 1040−1083 [4] 袁家军. 卫星结构设计与分析[M]. 北京: 宇航出版社, 2004(in Chinese) Yuan J J. Satellite structure design and analysis[M]. Beijing: Astronautic Press, 2004 [5] 徐福祥. 卫星工程概论[M]. 北京: 宇航出版社, 2003(in Chinese) Xu F X. Introduction to Satellite Engineering[M]. Beijing: Astronautic Press, 2003 [6] 高慎斌. 卫星制造技术[M]. 北京: 宇航出版社, 1998(in Chinese) Gao S B. Satellite manufacturing technology[M]. Beijing: Astronautic Press, 1998 [7] Bernhard Schläppi, AltweggK , Balsiger H , et al. Characterization of the gaseous spacecraft environment of Rosetta by ROSINA[J]. 2011 [8] SchlppiB , Altwegg K , Balsiger H , et al. Influence of spacecraft outgassing on the exploration of tenuous atmospheres with in situ mass spectrometry[J]. Journal of Geophysical Research Space Physics, 2010, 115(A12): 1648-1660 [9] 陈涛, 李玉忠, 许忠旭, 等. 真空热试验中材料放气的放气量及其导热问题[J]. 航天器环境工程,2006,23(2):103−106(in Chinese) doi: 10.3969/j.issn.1673-1379.2006.02.010 Chen T, Li Y Z, Xu Z X, et al. Material outgassing amount and thermal conduction in vacuum thermal test[J]. Spacecraft Environment Engineering,2006,23(2):103−106 doi: 10.3969/j.issn.1673-1379.2006.02.010 [10] J. H. 德博尔. 吸附的动力学特性[M]. 北京: 科学出版社, 1964(in Chinese) J. H. Debor. The dynamic characteristics of adsorption[M]. Beijing: Science Press, 1964 [11] Ernst, Michael J. Vacuumpumpdown model for long outgassing tubes[J]. Journal of Vacuum Science & Technology A Vacuum Surfaces & Films,1998,12(2):554−563 doi: 10.1116/1.579168 -

首页

首页 登录

登录 注册

注册

下载:

下载: