-

一级离子导引系统是连接大气压离子源(API)与后端质谱四极杆滤质系统的关键组件,其离子传输性能对实现高灵敏度检测起着至关重要的作用[1]。在该系统中,离子需要通过狭小的锥孔从大气压环境进入粗真空区域,并进一步传输,这不仅需要有效地捕获和传输离子源产生的离子流,还应尽可能减少离子在传输过程中的损失,确保其顺利进入后端四极杆系统,完成二级离子导引和滤质功能。

影响大气压至粗真空环境离子传输效率的重要因素是离子在进入真空时被气流散射[2],可通过增大大气接口处锥孔的孔径来增加进入导引系统的离子数,进而提高离子的传输效率。然而,随着锥孔直径的增大,自由射流气体的扩散可能导致离子在第一真空区域中发生散射。此外,引入电学结构能够与气体动力学相结合,进一步提高离子的传输效率。但是,传统电学设计通常仅在差分气压下通过平板电极[3]进行离子传输,这种结构的聚焦能力较弱,导致相当一部分离子在传输过程中与电极碰撞造成损失。随着研究的深入,多级Einzel透镜组[4]、多极杆[5-7]、离子漏斗[8]和环形导引[9]装置的出现为离子导引系统提供了新的解决思路。其中,四极杆导引系统因其稳定的四极场,能够减少离子传输发散,且工作电压和频率可调节,可以适应不同m/z离子的传输需求。

在基于四极杆的离子导引系统中,控制系统内部的气压和流速分布,以及四极杆射频电场的设计是实现离子高效传输的关键。系统的设计需要结合气体动力学和射频电场进行优化,以克服离子传输效率的限制,并通过研究不同m/z离子在系统内的传输效率,选择最佳的参数。

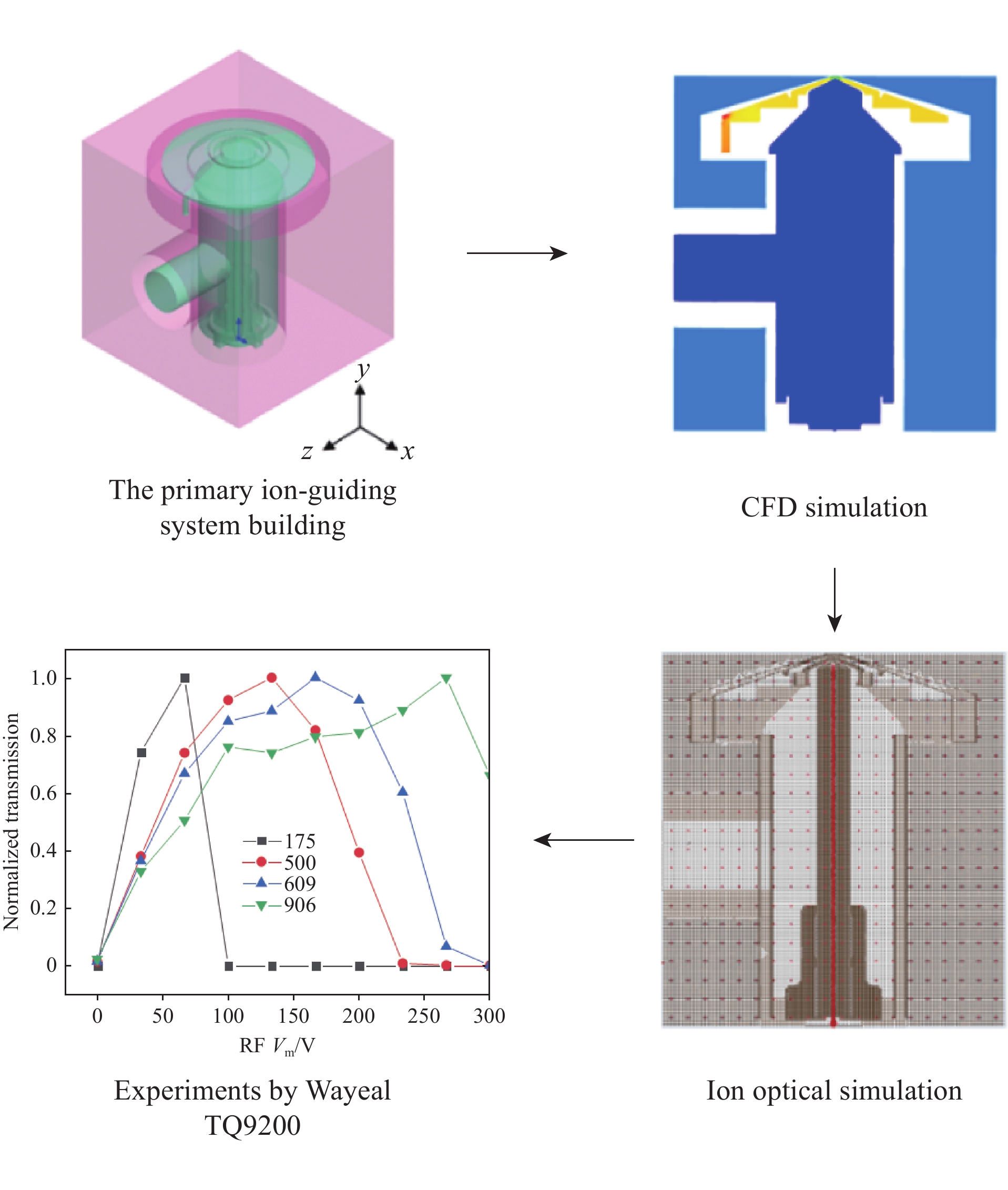

为更好地研究离子传输过程,本研究构建一种基于四极杆传输的一级离子导引系统。离子通过电喷雾离子源(ESI)进入系统,经大气接口后稳定传输,在末端透镜聚焦进入二级离子导引滤质系统。通过流体力学仿真进一步分析系统内部的气压和流速分布,并将其作为背景环境耦合电学物理场,实现离子光学仿真,探讨不同射频电压、不同m/z离子及系统气压对离子飞行轨迹的影响。

-

本研究使用流体力学仿真软件对一级离子导引系统中的流体动力学行为进行数值模拟,通过构建流体仿真模型,分析系统内气压和流速分布,为离子传输特性研究提供流体动力学背景条件。

-

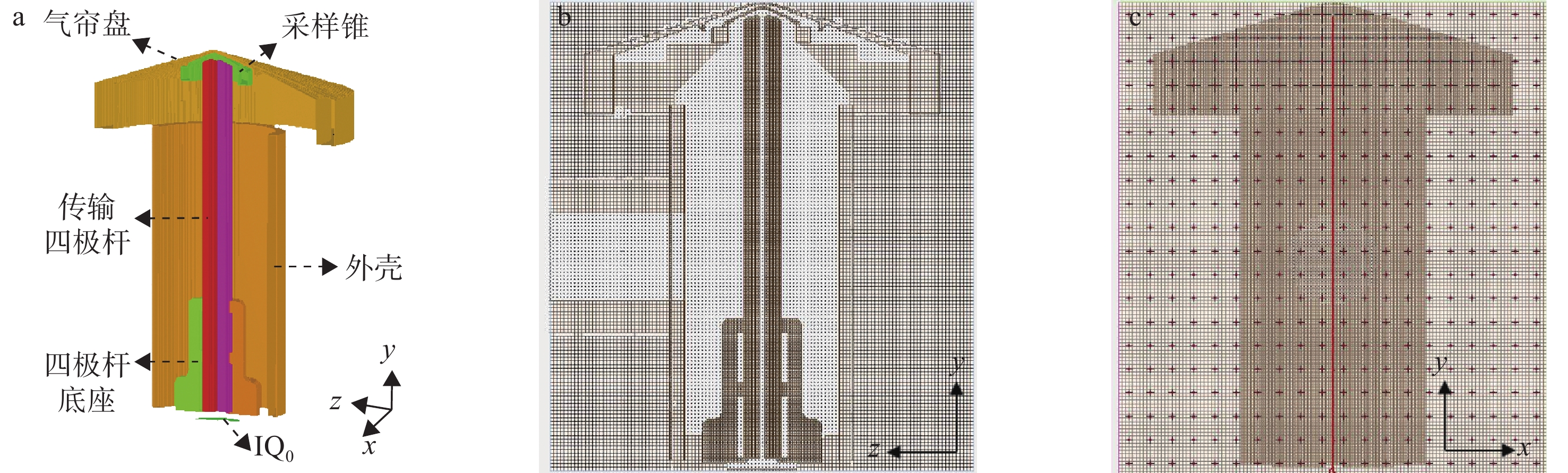

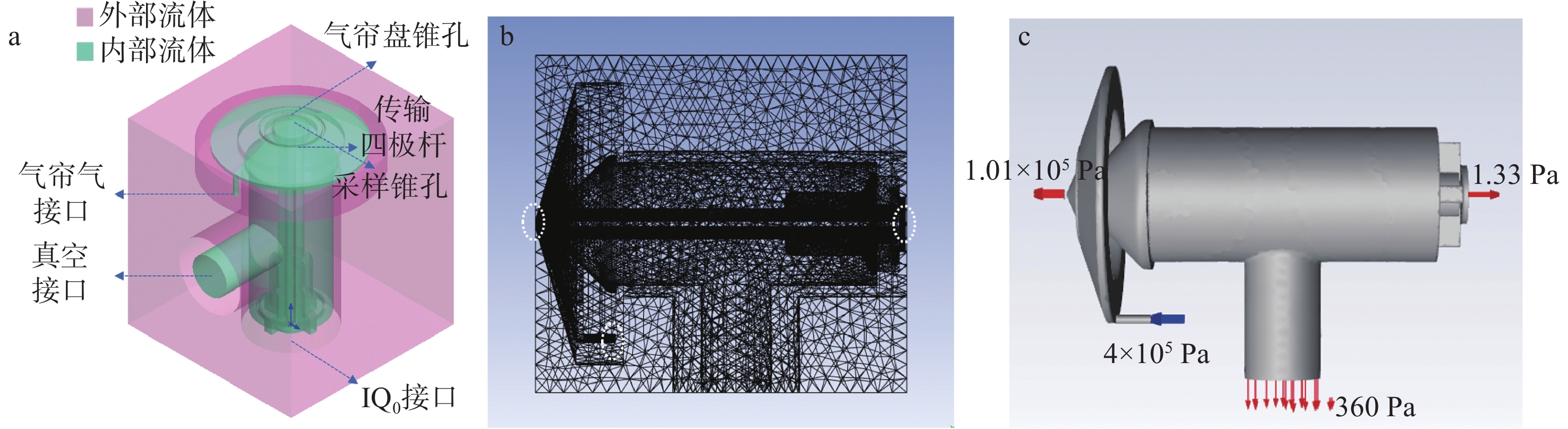

构建的一级离子导引系统的流体仿真几何模型示于图1a,包括外部流体以及一级离子导引系统内部流体,其关键组件包括气帘气接口、气帘盘、采样锥、传输四极杆、真空接口以及离子透镜(IQ0)等。在流体力学仿真中,模型绘制实体部分为气体流动部分,而非系统外壳尺寸。

-

使用基于体积划分方法对模型进行网格划分,网格单元尺寸为5 mm。为了获得较高的精度,在气帘气接口、气帘盘锥孔以及IQ0接口(图1b白色虚线区域)关键区域进行细划网格处理,网格单元尺寸为0.1 mm,整体网格划分结果示于图1b。为保证网格质量,本研究后续采用“polyhedral”填充网格。

-

由于实际输入的气帘气为纯度高于99.9%的氮气,因此,在本次流体仿真中,将外部环境和一级离子导引系统的流体介质均设定为氮气,采用理想气体模型描述。边界条件为压强边界条件,其中,气帘气接口设为流体入口,压强为4×105 Pa;气帘盘锥孔设为流体出口,压强为1.01×105 Pa;真空抽口设为流体出口,压强为360 Pa;IQ0接口设为导引系统出口,压强为1.33 Pa,整体边界条件示于图1c。

-

选用SST K-omega流体仿真模型,选择压强-速度耦合算法中的面向耦合算法,并引入基于距离的Rhie-Chow插值算法,以减少过程中离散化引入的误差。初始化后,使用“patch”设置将外部环境赋值为大气压,迭代次数设为1 500次。

-

本研究使用SIMION软件结合气压模型对一级离子导引系统中的离子飞行轨迹进行数值模拟[10],通过构建离子光学仿真模型,系统地分析气压条件和射频电压对不同m/z离子飞行轨迹的影响。

-

一级离子导引系统的离子光学仿真几何模型示于图2a。为简化模型,仅画出实际电极,包括气帘盘、采样锥、传输四极杆、四极杆底座、外壳以及IQ0。

-

本研究中,气帘盘、采样锥、外壳以及IQ0电压均为固定值,分别设为500、30、0、−10 V。四极杆在传输离子而不执行质量过滤功能时,仅施加射频电压。相邻电极对之间的电压极性相反,而对角电极上的射频电压幅度相等。这种配置使离子在四极场中沿轴向稳定传输,不受横向力的作用,确保了四极杆在保持离子稳定传输的同时不对离子进行质量选择。四极杆上施加电压表示为[11]:

式中,t为时间(μs),ω为角频率(rad/μs),θ为相位偏移,V为射频电压幅值。

根据马修方程,可以得到:

式中,r0为对角电极间最小距离的一半,m为离子质量,e为离子所带电荷,q为四极杆射频电压振幅调制参数。

本研究中,r0为2.17 mm,射频谐振频率为1 MHz,θ为0。此外,离子传输过程中需提供轴向动能以加速离子,该偏置电压为−15 V,射频电压幅值变化范围设为0~133.6 V。

-

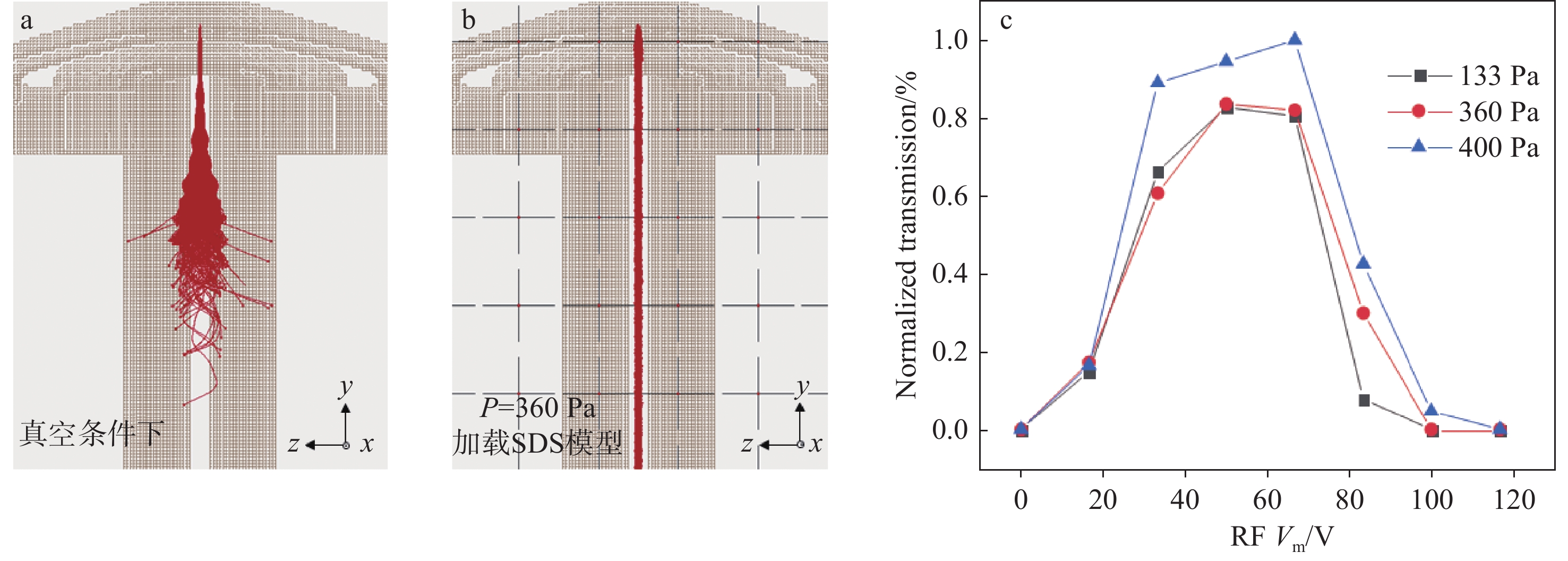

本研究将一级离子导引系统流体力学仿真结果中的压强与x、y、z方向的流速导出为CSV格式,并在Matlab中构建与流体力学仿真尺寸相匹配的线性插值网格,随后将其转换为SIMION可读取的PA文件,温度设为318.15 °C。加载背景气体和电极模型后,SIMION中的模型示于图2b。同时,引入SDS模型[12],通过碰撞统计方法模拟单位时间步长内气体中数百万次碰撞的效果,并结合离子淌度、平均自由程、热运动速率等气体动力学数据,通过斯托克斯定律模拟离子的迁移和扩散。加载SDS模型后,离子飞行轨迹的x-y截面仿真结果示于图2c。

-

本研究中,离子定义条件设为离子个数1 000;相对分子质量175 u;电荷为+1;离子初始位置为(60,128.5,60);离子速率为以657 m/s为均值,标准差为0.42的高斯分布;离子之间因空间电荷效应产生的库仑力设为5×10−13 C。基于对实验条件的模拟,以及更全面地评估四极杆系统在不同初始条件下对离子捕获效率和传输性能的影响,离子分布为半径4 mm的圆,y方向呈锥形发散,发散角60°。在比较不同m/z离子传输效率时,将m/z依次设为175、500、609、906,其他参数与上述条件一致。

-

TQ9200三重四极杆质谱仪:安徽皖仪科技股份有限公司产品,配有电喷雾离子源(ESI)及Smartlab 1.0.30.4数据采集处理系统;高精度微量注射泵:保定兰格恒流泵有限公司产品。

-

甲醇、甲酸、乙腈:均为质谱级,上海麦克林生化科技股份有限公司产品;乙酸铵(质谱级):美国赛默飞世尔科技公司产品;聚丙二醇(货号4405233):美国AB SCIEX公司产品;利血平:北京坛墨质检科技有限公司产品;超纯水:由Milli-Q超纯水系统制备。

-

ESI电压5 000 V,一级离子导引系统与仿真模型的电压设置保持一致。采样锥电压需根据注入离子的具体性质进行调整,其主要功能是减少目标离子簇、去除中性背景物质以及优化离子传输。在研究不同m/z离子(m/z 175、500、609、906)的传输效率时,分别将采样锥电压设为250、130、70、130 V。

-

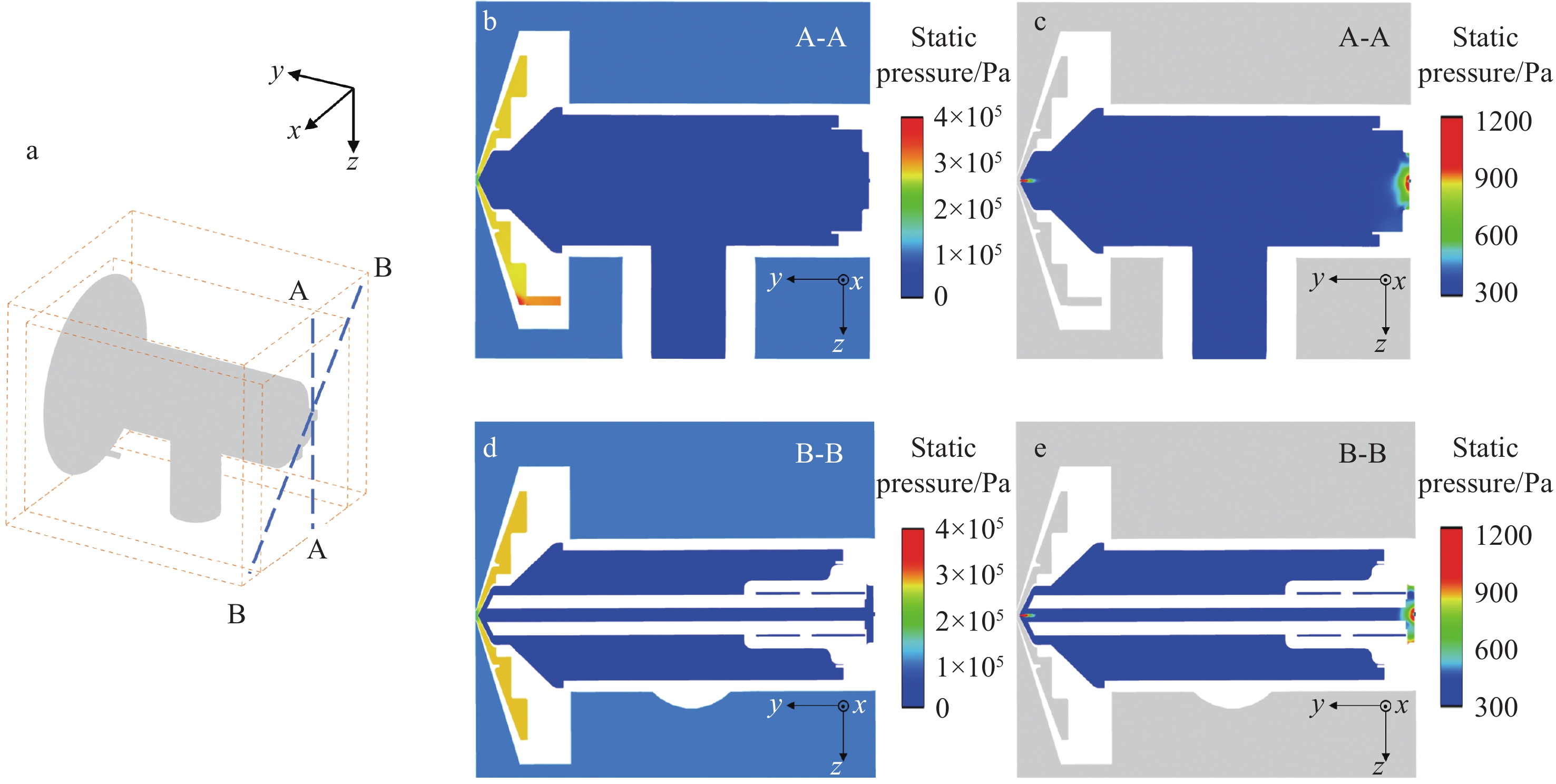

本研究在探讨一级离子导引系统气压和气流分布过程中,选取了2个关键截面,即A-A截面和B-B截面,以展示静态压强和流速分布的仿真结果,2个截面的空间位置定义示于图3a。其中,A-A截面主要用于展示气帘气接口与真空抽口等关键组件周围压强和流速分布的状况,B-B截面则侧重于表征四极杆周边区域的压强场和流场特征。A-A截面的静态压强分布示于图3b,其中,气帘气接口区域压强较高,且压强最高处出现在气帘气水平进气方向发生转折处。气帘盘内部区域整体处于高压状态,主要与气帘气接口持续注入4×105 Pa氮气有关。尽管气帘盘锥孔处与大气环境连接,但由于高压氮气的作用,该处压强仍超过1个大气压。外部流体的压强约为1个大气压,与实际环境气压基本一致。一级离子导引系统主通道内部流体的压强较低,主要是由于真空抽口以360 Pa压强持续抽气,且IQ0后端压强为1.33 Pa,两者协同作用使其内部流体压强维持在较低水平。为进一步分析内部流体的压强分布,将图3b中色标范围缩小至300~1 200 Pa,结果示于图3c。在一级离子导引系统内部,压强分布不均匀区域主要位于采样锥锥孔以及靠近IQ0出口处。其中,采样锥锥孔为气压显著变化的边界,且其几何尺寸急剧减小,导致压强发生剧烈变化;而靠近IQ0处的较高压强主要归因于该区域的几何结构突变,以及后端压强迅速下降所引发的压强堆积现象。除这2个区域外,其余空间内的压强分布相对均匀,受真空抽口360 Pa压强边界的影响,主通道内的压强应在360 Pa附近波动。进一步分析B-B截面的静态压强分布,结果示于图3d、3e。可以看出,B-B截面的压强分布与A-A截面基本一致,在四极杆壁面和四极杆底座壁面的压强分布较均匀。

为进一步量化压强分布情况,提取A-A截面上2条直线的静态压强分布数据。线1位于整个离子导引系统的y轴方向中轴线,以IQ0透镜的圆心为零点,沿y轴延伸至气帘盘的圆心,线段总长度132 mm,其静态压强分布示于图4a。从气帘盘到采样锥,再到主通道区域,静态压强从大气压快速降至360 Pa,并在此过程中出现2个压强尖峰,分别位于131.30、129.98 mm处。其中,131.30 mm处对应几何结构中的采样锥锥孔,压强急剧上升主要与该区域的几何尺寸变化和高压气帘气有关;而129.98 mm处则与该区域由于超音速气流形成的马赫盘效应有关。接近IQ0出口时,压强突然升高至906 Pa,随后快速下降,在IQ0出口处降至边界条件下的1.33 Pa。为进一步探讨z方向的压强分布对称性,绘制了A-A截面在y=1.31 mm处沿z方向的静态压强分布,示于图4b。在z=0 mm处,静态压强为926 Pa,左右两侧的压强变化趋势对称,但静态压强值存在明显差异,主要归因于几何结构中气帘气接口与真空接口在y方向的几何不对称性。

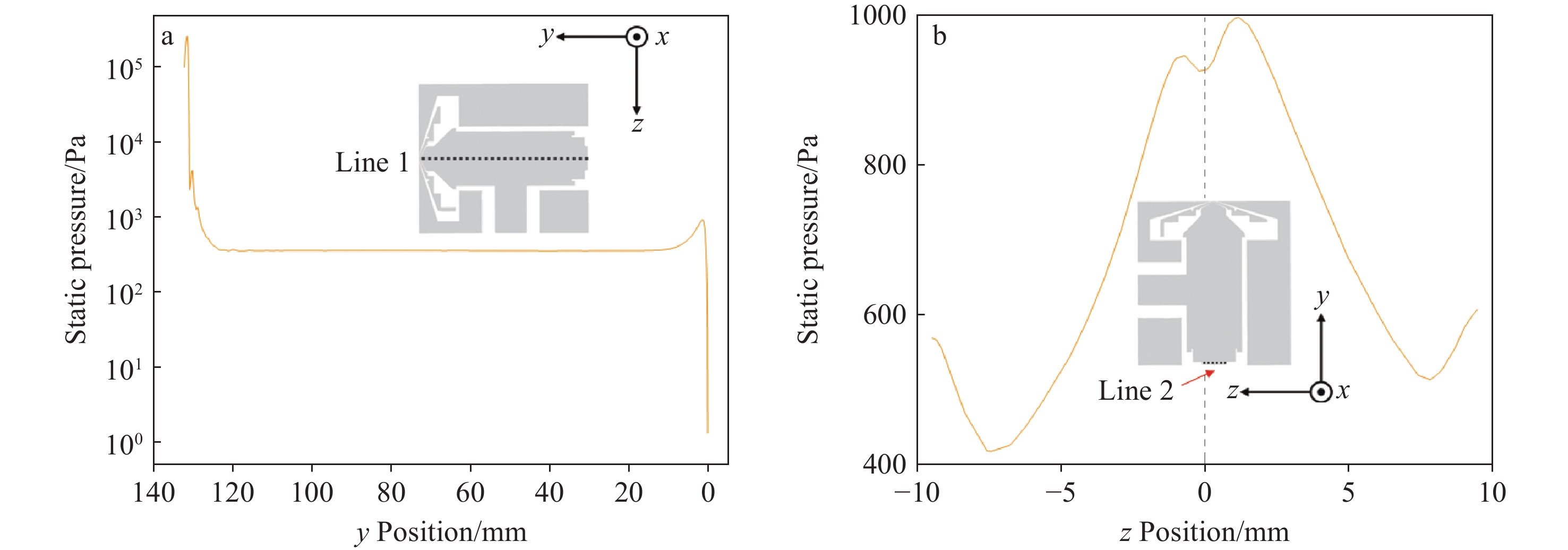

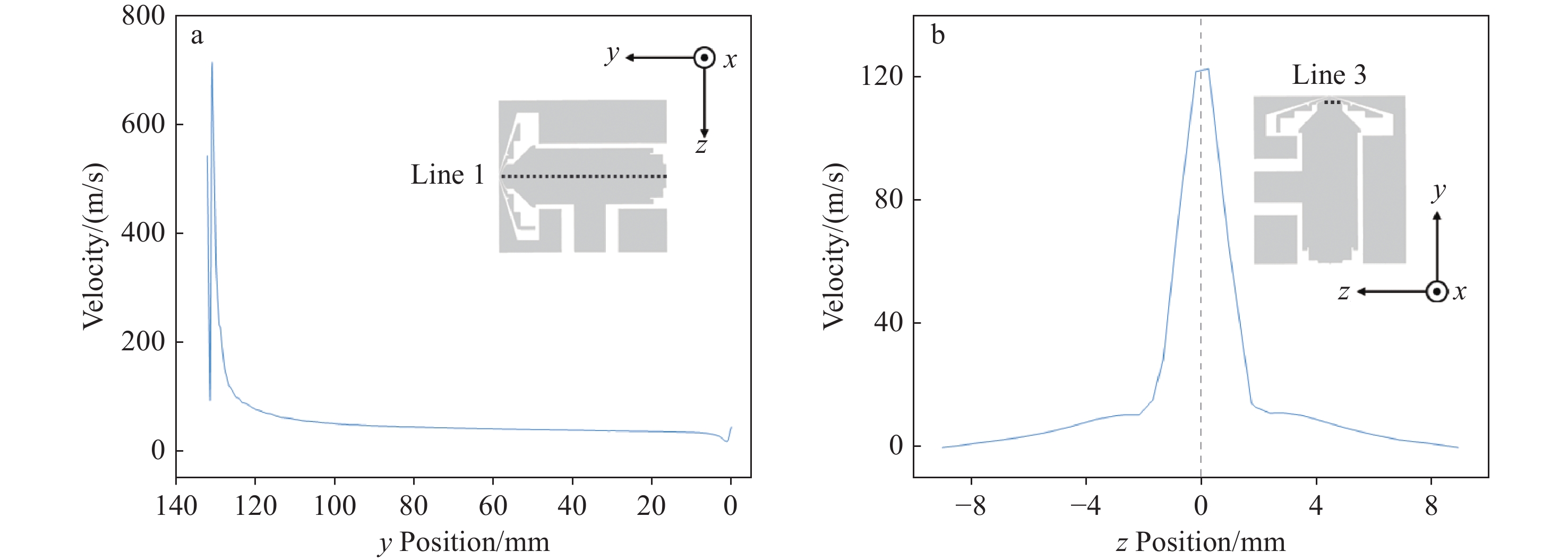

流速分布与压强分布密切相关,尤其在几何突变区域和高压区,流速变化能够为压强分布提供进一步的解释。A-A 截面流速分布示于图5a,流体在气帘气接口端达到最高速度(约420 m/s),随后进入较大空间时,流速逐渐降低。在一级离子导引系统y方向的中轴线上,流速分布较明显,而外部流体及内部其他区域的流速几乎为0 m/s,表明在这些区域气体并未发生显著的宏观流动。大气接口区域的局部放大图示于图5b,显示了气帘盘锥孔与采样锥锥孔附近的高流速区域,最高流速接近720 m/s。由于采样锥锥孔的几何尺寸较小,且在远离y轴正方向处,压强显著低于大气压,导致气体从采样锥膨胀进入真空时,会在该区域迅速加速达到数倍音速,形成“超音速”状态。随后,气体通过冲击波被突然压缩,速度下降,形成马赫盘[13],其边界呈类似桶形激波结构的特征。同时,这种压强分布特性显著增强了离子束的聚焦能力,减少了离子的发散程度,从而确保离子能够以更稳定的轨迹进入传输四极杆区域。B-B截面的气流分布示于图5c,与A-A截面基本一致,在四极杆及其底座壁面,流速与主通道区域一致,整体流场较均匀。

为进一步量化压强分布,提取A-A截面2条直线上的流速分布。线1的速度分布示于图6a,从气帘盘至采样锥,再到主通道初始区域,流速从最大值713 m/s快速降至100 m/s。在此过程中,出现2个速度尖峰,分别对应图4a中该区域的2个压强低谷,这与伯努利方程中的能量守恒原理一致。随着y值减小,流速逐渐减缓,靠近IQ0出口处时,流速突然降至21 m/s,该变化趋势与图4a中对应区域的压强变化相吻合。y=125 mm沿z方向的流速分布示于图6b,其呈现关于z=0基本对称性,靠近y轴方向中轴线的位置流速较大,而边缘处流速接近0 m/s。

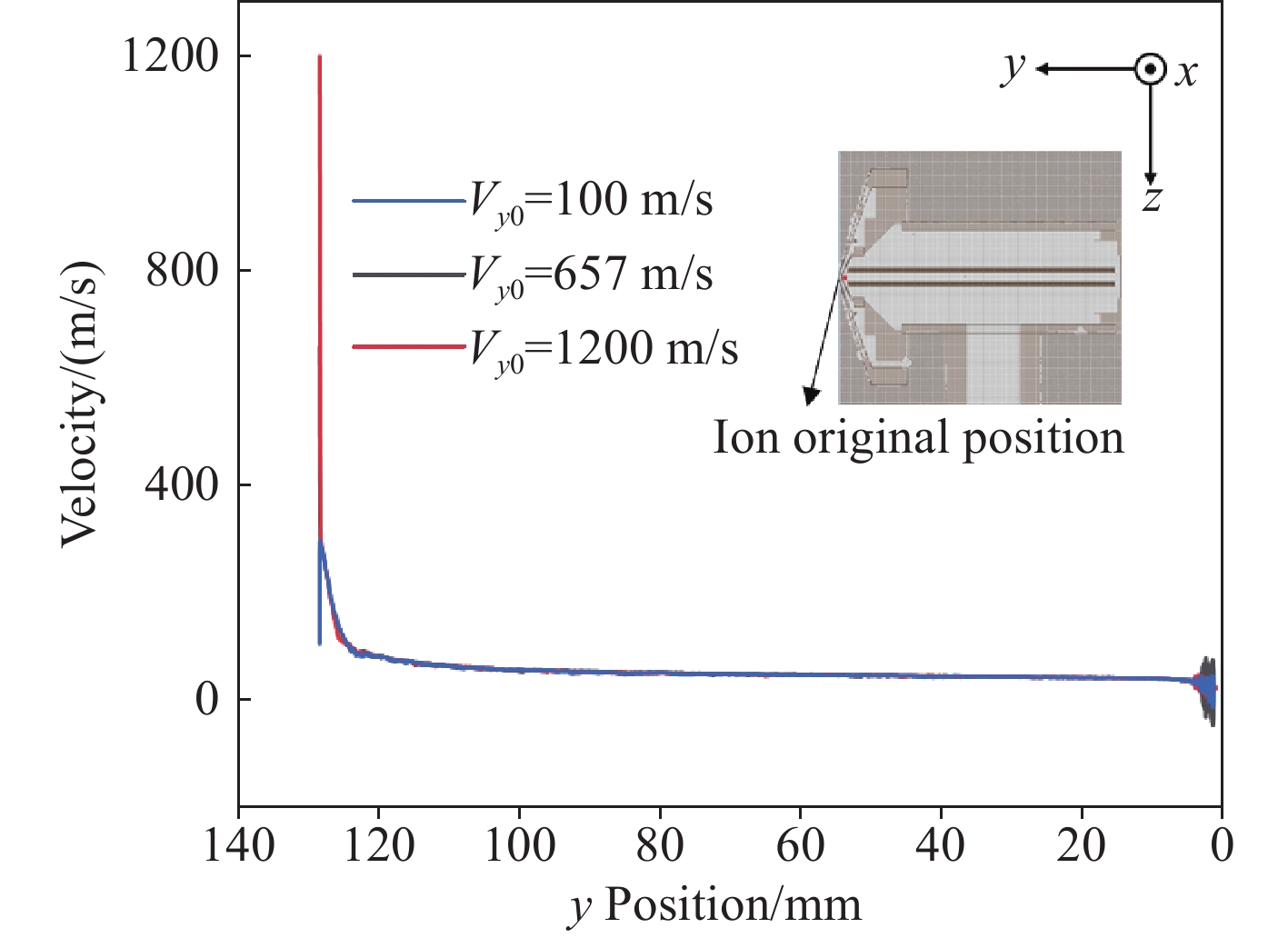

在掌握一级离子导引系统内的压强和流速分布后,本研究将其作为离子光学仿真中的环境参数,以探讨离子在系统中的飞行行为。为明晰离子速度从采样锥口经四极杆到IQ0过程的变化,模拟了不同初速度下离子沿y轴的速度分布(为简化模型,仅考虑离子初速度沿y轴方向),示于图7。结果表明,当离子初速度为100 m/s时,其速度在极短的距离内迅速提高至294 m/s,随后逐渐下降;而对于初速度为657、1 200 m/s的离子,其速度在相同的短距离内表现出减速趋势。尽管这3种情况下的初速度不同,但在气流和电场的共同作用下,离子速度在极短的距离内迅速趋于一致。随后,离子沿y轴在四极杆区域内的速度先快速下降,后缓慢下降。当接近IQ0出口时,由于气流的不稳定性以及离子离开四极场的稳定区域,速度出现振荡。

根据斯托克斯定律,离子在一级离子导引系统中的受力关系可以表示为:

式中,M为离子质量,a为离子加速度,Fe为电场力,v和vgas分别为离子和气体的流速,d为阻尼系数。

当离子以较高初速度进入采样锥时,如果此时气流速度低于离子初速度,离子速度会迅速降至与气流速度相同。随后,电场对离子施加加速作用,气流阻力会迅速将其速度调整至与气流速度相同的位置,表现为离子速度与气流速度基本一致,并伴随极小的波动。结合实际情况,样品通过ESI源气化后产生大量的离子,这些离子以较大的速度进入一级离子导引系统,随后在电场和气流的相互作用下,经历强烈而快速的冷却,最终与气流速度保持一致,沿四极杆方向飞行。

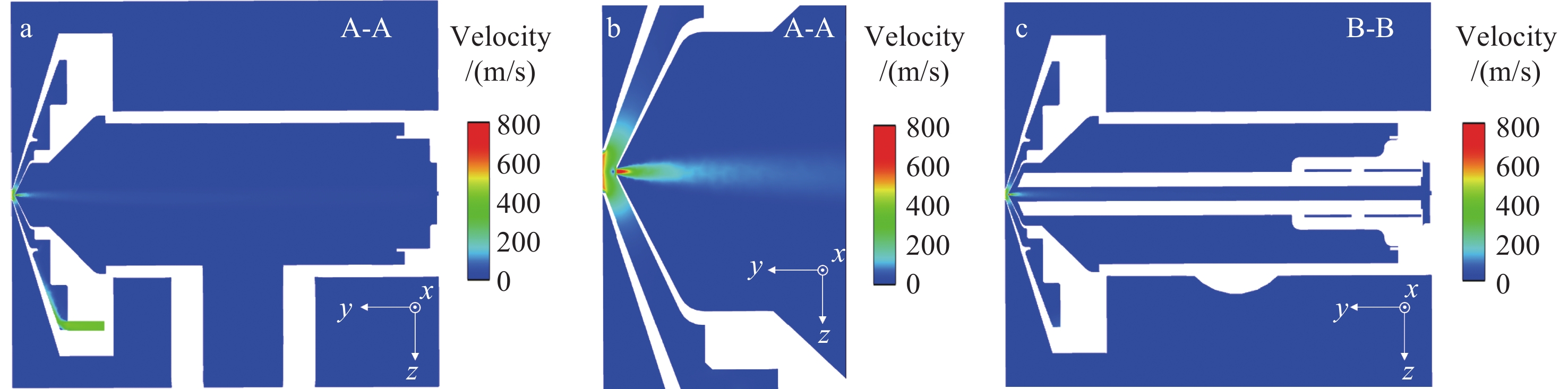

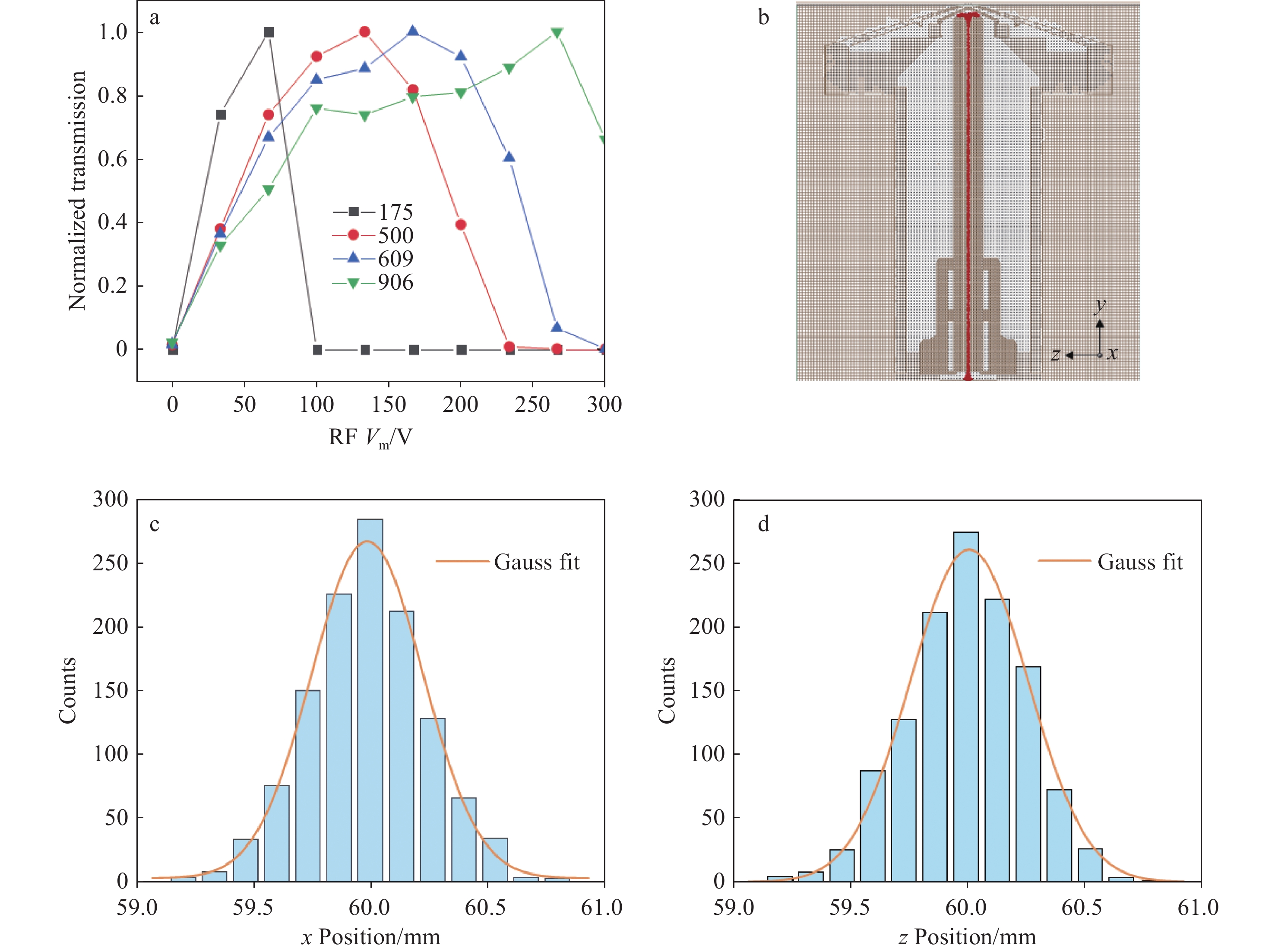

传输四极杆的射频电压是影响系统高灵敏度传输性能的关键因素,不同射频电压幅值对不同m/z离子的传输效果存在显著差异。本研究选择m/z 175、500、609、906离子,计算其在不同射频电压下的离子传输效率。离子传输效率定义为达到IQ0透镜的离子数占离子总数的百分比。对于同一m/z离子,离子传输效率随射频电压的增加呈先增大至峰值后逐渐降低的趋势,示于图8a;此外,随着m/z增加,离子传输效率达到峰值所需的射频电压也随之增大。离子传输效率与射频电压之间的关系主要受制于四极场对离子的约束能力。射频电压的变化会导致四极场内电势分布的调整,从而影响离子在场内的电势能状态。较高的离子电势能通常对应更高的运动稳定性,因此传输效率也随之提高。这表明,不同射频电压下,四极场对离子初始条件的容忍范围存在差异,即射频电压的调节能够改变离子在四极场内的稳定性,从而改变传输效率。根据四极场的射频电压计算公式,不同m/z离子的稳定区范围不仅与四极杆射频电压的振幅调制参数有关,还与离子的m/z相关,因此,不同m/z离子的通过率峰值位置也不同。以m/z 175离子为例,在射频电压为100.2 V时,离子在y-z截面上的飞行轨迹示于图8b,离子损失主要发生在采样锥出口处。当离子进入采样锥后,由于离子与气体之间发生大量散射和碰撞,形成较大的离子斑,同时,离子之间的空间电荷效应进一步加剧了这一过程。在这2种效应的共同作用下,大量离子撞击到四极杆杆壁或采样锥上,能够顺利进入四极杆的离子在射频电场周期性变化的作用下围绕四极杆中心区域快速地小幅振荡。与此同时,在气流和四极杆电场的共同作用下,离子在一定时间尺度内沿y方向运动。离子离开四极杆传输区域后,由于失去四极场的约束会发生显著的发散现象,此时需要通过IQ0对离子进行聚焦,以抑制发散行为的进一步扩大。实验中,离子是否能够顺利进入次级传输系统还与其在IQ0截面上的发散程度密切相关。本研究绘制了m/z 175离子在IQ0截面上表面的离子斑分布,示于图8c、8d。结果表明,离子斑在2个方向均呈高斯分布,且在x和z方向的高斯分布均关于IQ0圆心对称。因此,这些离子能顺利进入次级传输系统。

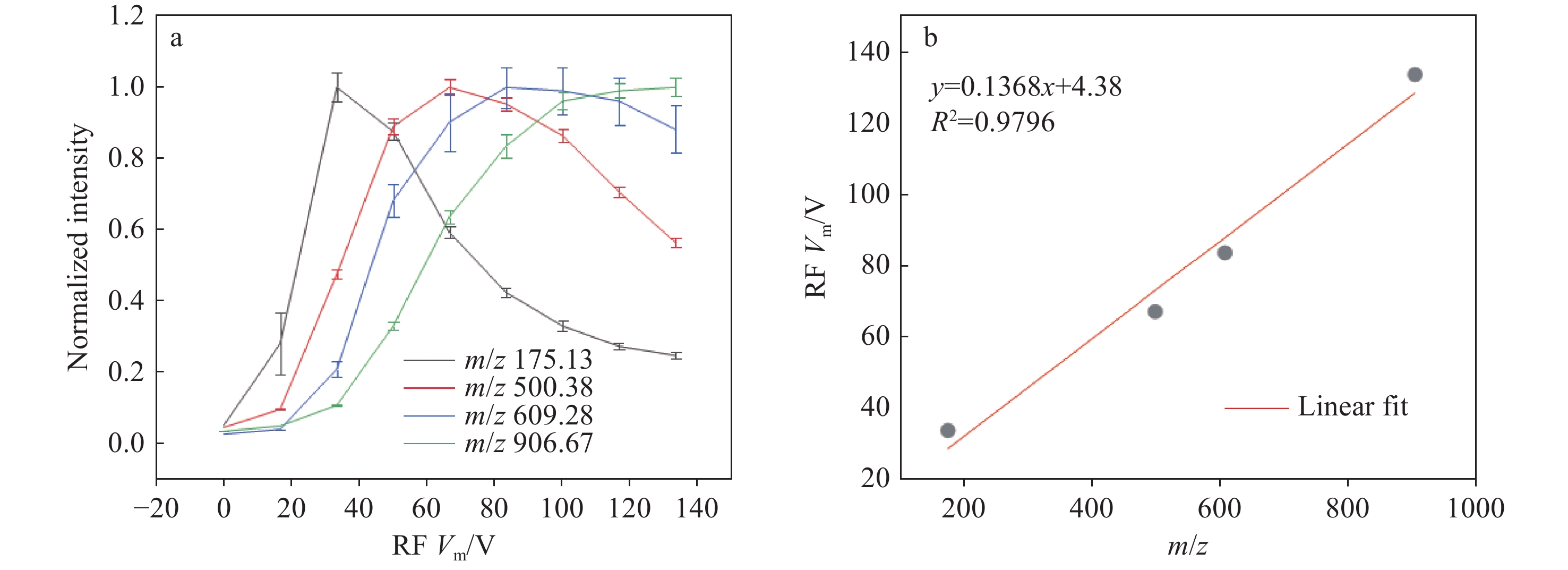

本研究测试了聚丙二醇溶液与利血平溶液在一级离子导引系统不同射频电压下的信号强度。因聚丙二醇溶液中不同m/z离子的浓度不同,因此,以归一化信号强度作为纵坐标,示于图9a。射频电压在0~133.6 V范围内时,低m/z离子随射频电压增加,离子信号强度先增加后降低;对于较高m/z离子,其峰值出现在约133.6 V处。这种射频电压与离子传输效率的变化关系与仿真结果基本一致,但与峰值对应的电压略有差异,主要原因有3点:1)仿真中使用的SDS模型在模拟离子与气体碰撞时假设了一种较为理想的状态,其对离子的束缚能力远强于实际情况,因此,实验中离子传输效率达到峰值的电压值通常会更低;2)在实际操作中,真空接口的抽气过程可能存在不均匀性,这与仿真中设置的边界条件之间存在一定误差;3)实验中测得的是经过一级导引系统、次级导引系统以及三重四极杆后的离子信号,而仿真中直接获取的是离子传输效率,两者之间存在一定差异。

本研究建立了质荷比与射频电压之间的线性关系,示于图9b,质荷比与射频电压峰值之间的关系可以表示为:

为进一步提升一级离子导引系统的传输性能,还需深入研究气压参数对离子传输效率的影响,在真空条件下,仅考虑离子在电场作用下的运动。根据马修方程可知,在未施加射频电压的情况下,离子处于稳定区域(第一象限)时,四极杆射频电压振幅调制参数q的范围为(0,0.908)。以m/z 175离子为例,本研究撤除了SDS模型,当q=0.8时(对应电压为76.8 V),离子在y-z截面上的局部飞行轨迹示于图10a。进入四极杆后,离子的运动轨迹表现出类阻尼振荡,并在y-z截面上迅速发散,最终所有离子均撞击在四极杆杆壁上。该稳定边界与理想值0.908存在一定的差距,主要原因是模型构建过程中使用了圆形四极杆,导致形成的电场并非理想的四极场。当加载SDS模型并将气压设定为360 Pa时,在相同q值下,离子在y-z截面的局部飞行轨迹示于图10b。气压能够有效抑制离子的显著发散行为,使离子的飞行轨迹更聚集和稳定。此外,本研究还探讨了不同气压条件下离子的传输效率,示于图10c。结果显示,不同气压下,离子传输效率随着射频电压增加先增加后下降,且在相同射频电压下,离子传输效率随着气压增加而增加。当射频电压为50.10 V,气压为133 Pa时,离子传输效率为0.83;而当气压增加至400 Pa时,离子传输效率增至0.95。以上结果表明,在一定的射频电压幅值范围内,气压越高,能够实现一定通过率的射频电压范围越大。本研究将离子能够达到一定离子通过率对应的射频电压幅值范围定义为离子传输带宽。因此,气压越高,离子传输带宽越大(马修方程中稳定区域越宽)。这是因为在斯托克斯定律中,阻尼系数d可以表示为:

式中,

$ \tau $ 为弛豫时间,m为背景气体质量,n为背景气体浓度,$ \sigma $ 为碰撞截面,V为离子与背景气体分子之间的碰撞截面。当系统中气压增加时,气体分子浓度上升,使离子受到的气流阻力增大,从而有效降低其向四极杆横向截面的碰撞加速度,显著提升离子在四极杆区域内的传输稳定性。随着气压的进一步增加,阻力效应愈发明显,对离子的约束效果更显著,进而提高了离子传输带宽。在实际工程设计中,不仅需要关注气压对一级离子导引系统离子传输性能的直接影响,还需综合考虑气体放电以及结构设计中气压差分等方面的问题。首先,当离子与系统内的中性气体分子碰撞导致电离时,可能会触发电流突增并伴随电压下降,系统内部会出现可见辉光[14]。根据帕邢曲线,氮气的最小放电值pd为106.4 Pa·cm,对应的放电电压小于300 V[15]。本研究中,四极杆对角距离为0.434 cm,当气压约为360 Pa时,系统接近最小放电电压,因此,在实际设计中需考虑这一限制(对传输四极杆也会产生一定的约束)。其次,虽然较高的气压能够增加离子碰撞概率、提升冷却效果并增强聚焦能力,但还需注意到二级离子导引滤质系统的工作压强较低,处于高真空状态,工程设计上需要通过真空泵逐级降低压强以实现压强差分。前端离子源与一级离子导引系统之间的压强差也是实现离子向粗真空区域有效传输的重要因素。综上,在实际工程制造中,将一级离子导引系统的工作气压设定为约360 Pa,既能够确保离子源产生的离子以超音速进入导引系统,又能在气体放电阈值内实现高效的离子传输。

-

本研究通过一级离子导引系统的多物理场仿真,深入探讨了系统内不同参数对离子飞行轨迹的影响。首先,通过建立流体力学仿真模型,掌握了系统内部的气体压强和流速分布的特性。基于流体力学仿真获得气流场数据,并将其结果作为环境气体背景,通过耦合离子光学仿真,研究一级离子导引系统射频电压、m/z以及环境气压对离子飞行轨迹的影响。同时,通过实验对仿真结果进行验证和解析。

流体仿真结果表明,系统主通道内的压强分布稳定在约360 Pa,由于几何尺寸突变和压强边界效应,采样锥锥口和IQ0接口附近呈现明显的压强不均匀分布。在系统内部,宏观流速主要集中在主通道的y轴轴线上。在采样锥口附近,气体通过喷嘴以超音速膨胀进入真空环境,形成典型的马赫盘形态的流速分布。

离子仿真与实验表明,不同m/z离子各自具有最佳的四极杆射频电压振幅,随着m/z增加,离子传输效率增加。本研究中,自制一级离子导引系统中m/z与信号强度峰值对应射频电压之间的关系为

$ V = m/{\textit{z}}\cdot 0.{\text{1368}}+{\text{4.38}} $ 。此外,环境气体是影响离子运动行为的主要因素,离子在四极杆中传输遵循斯托克斯定律,其速度与气流速度保持一致;随着气压升高,离子传输带宽增加。在实际工程设计中,应综合考虑离子传输带宽、气体放电、差分真空、前端离子引入的效率以及系统的可行性,以确定最优的气压环境,从而实现最佳的离子传输效果。

一级离子导引系统多物理场仿真与实验验证

Multiphysics Simulation and Experimental Validation of the Primary Ion Guide System

-

摘要: 一级离子导引系统是质谱仪离子光学系统的重要组成部分,对仪器灵敏度有着重要影响。空间背景气体压强、流速分布、四极杆射频电压幅值是影响不同质荷比(m/z)离子高性能传输的重要因素。本研究基于计算流体力学(CFD),使用流体仿真软件构建了一级离子导引系统的流体仿真模型,以获取该系统在理想条件下的气压和流速分布。随后,将流体仿真结果作为背景气体参数输入离子光学仿真软件(SIMION),进一步分析不同射频电压下不同m/z离子的运动轨迹。结果表明,当四极杆射频电压幅值在0~133.6 V范围时,随着射频电压的增加,不同m/z离子的传输效率先提高后下降,且随着m/z的增加,传输效率达到峰值的电压升高;随着背景气压的增大,离子传输带宽增加。本工作通过实验设计验证了不同射频电压下不同m/z离子传输仿真结果的可靠性,为质谱仪一级离子导引系统的优化设计提供了理论依据和数据支持。Abstract: The primary ion guiding system is a crucial component of the ion optics system in a mass spectrometer, playing a pivotal role in the determining sensitivity of the instrument. The efficient transmission of ions with different mass-to-charge ratios (m/z) is influenced by multiple factors, including background gas pressure, flow velocity distribution, and the radiofrequency (RF) voltage amplitude applied to the quadrupole. Optimizing these parameters is essential for enhancing ion transmission efficiency and improving the overall performance of a mass spectrometer. Therefore, it is imperative to conduct a detailed study on the ion transmission process within the primary ion guiding system under multi-physics coupling conditions, while also validate and optimize simulation models using experimental data. In this study, a fluid simulation model of the primary ion guiding system was constructed based on computational fluid dynamics (CFD) using specialized fluid simulation software. This model was employed to analyze the pressure and flow velocity distribution of the background gas under ideal conditions. Then, the simulated fluid field data, serving as background gas parameters, was imported into the ion optics simulation software (SIMION). Subsequently, the motion trajectories of ions with different m/z ratios were analyzed at different RF voltage amplitudes to assess their transmission characteristics. The simulation results indicated that when the RF voltage amplitude of the quadrupole is within the range of 0-133.6 V, the transmission efficiency of ions with different m/z ratios initially increases as the RF voltage rises, reaches the maximum transmission efficiency, and then gradually decreases. Furthermore, as the m/z ratio increases, the RF voltage required to achieve the peak transmission efficiency also increases. Additionally, when the background gas pressure increases, the ion transmission bandwidth expands, suggesting that gas pressure is a critical factor in controlling ion transportion properties. To validate these findings, experimental verification was conducted, the ion transportation efficiency of different m/z ratios under varying RF voltage amplitudes was compared with the simulation results. The experimental data exhibit strong agreement with the simulations, confirming the accuracy and reliability of the developed model. This study provides both theoretical foundations and experimental support for the optimized design of the primary ion guiding system in a mass spectrometer.

-

Key words:

- mass spectrometer /

- ion guide /

- multiphysics simulation /

- quadrupole transmission .

-

-

图 3 一级离子导引系统A-A和B-B截面示意图(a),A-A截面静态压强分布(b)和内部流体压强分布(c),B-B截面静态压强分布(d)和内部流体压强分布(e)

Figure 3. Schematic of the A-A and B-B cross-sectional planes for primary ion guide system (a), static pressure distribution (b) and internal fluid distribution (c) at the A-A cross-sectional plane, static pressure distribution (d) and internal fluid distribution (e) at the B-B cross-sectional plane

图 8 不同m/z离子在不同射频电压下的离子传输效率(a), m/z 175离子在射频电压为100.2 V时y-z截面的飞行轨迹(b),以及在IQ0截面x(c)和z(d)方向的离子分布

Figure 8. Ion transmission rates of ions with different m/z under different RF voltages (a), flight trajectory of m/z 175 in the y-z cross-section at an RF voltage of 100.2 V (b), and distributions of m/z 175 in x-direction (c) and z-direction (d) on the IQ0 cross-section

-

[1] LI C, CHU S, TAN S, YIN X, JIANG Y, DAI X, GONG X, FANG X, TIAN D. Towards higher sensitivity of mass spectrometry: a perspective from the mass analyzers[J]. Frontiers in Chemistry, 2021, 9: 813 359. [2] DRACHMAN N, LEPOITEVIN M, SZAPARY H, WIENER B, MAULBETSCH W, STEIN D. Nanopore ion sources deliver individual ions of amino acids and peptides directly into high vacuum[J]. Nature Communications, 2024, 15(1): 7 709. [3] 温作赢. 真空紫外光电离飞行时间质谱仪研制及其大气化学应用[D]. 合肥: 中国科学技术大学, 2020. [4] CHAKRABORTY S, ATAMAN C, COURTNEY D G, DANDAVINO S, SHEA H. A ToF-MS with a highly efficient electrostatic ion guide for characterization of ionic liquid electrospray sources[J]. Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 2014, 25(8): 1 364-1 373. [5] JAVAHERI H, SCHNEIDER B B. Ion guide for improved atmosphere to mass spectrometer vacuum ion transfer[J]. Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 2021, 32(8): 1 945-1 951. [6] TAORMINA C R, NICOLETTE E, NOVAK T T, PEDDER R E. An ion guide study: quadrupoles, rectilinear quadrupoles, hexapoles, and octopoles[C]. Proceedings of the 56th ASMS Conference on Mass Spectrometry and Allied Topics, Denver, 2008. [7] DU S, JIA H, XU W, ZHAI Y. Field-gradient-focusing ion guide for enhanced transfer efficiency of low-mass ions[J]. Analytical Chemistry, 2023, 95(3): 2 079-2 086. [8] WANG X, WU B, GAO R, ZHOU S, WU Y, YU J, TANG K. A new ion funnel for improving the transmission of low mass ions[J]. International Journal of Mass Spectrometry, 2021, 470: 116 702. [9] GILES K, PRINGLE S D, WORTHINGTON K R, LITTLE D, WILDGOOSE J L, BATEMAN R H. Applications of a travelling wave-based radio-frequency-only stacked ring ion guide[J]. Rapid Communications in Mass Spectrometry, 2004, 18(20): 2 401-2 414. [10] ZHOU X. Numerical simulation for mass spectrometry instrumentation[J]. International Journal of Mass Spectrometry, 2020, 458: 116 439. [11] DAWSON P H. Quadrupole mass spectrometry and its applications[M]. Elsevier, 2013. [12] APPELHANS A D, DAHL D A. SIMION ion optics simulations at atmospheric pressure[J]. International Journal of Mass Spectrometry, 2005, 244(1): 1 -14 .[13] STEWART J R. CFD modelling of underexpanded hydrogen jets exiting rectangular shaped openings[J]. Process Safety and Environmental Protection, 2020, 139: 283 -296 .[14] LOVELESS A M, DARR A M, GARNER A L. Linkage of electron emission and breakdown mechanism theories from quantum scales to Paschen’s law[J]. 2021, 28(4): 042110. [15] LIEBERMAN M A, LICHTENBERG A J. Principles of plasma discharges and materials processing[M]. New Jersy: John Wiley & Sons Inc., 2005: 165-206. -

首页

首页 登录

登录 注册

注册

下载:

下载: