-

1994年, Lewis[1]首次提出了纳米电介质概念, 并阐述了纳米复合材料在电气绝缘领域的应用前景. 随后, 纳米复合材料在工程应用方面得到了长足的发展, 并成为当今研究热点. 纳米颗粒填充的环氧树脂复合材料因其优异的电绝缘、热、力学特性, 已被广泛用于盆式绝缘子[2]、高压套管[3]、电力电子绝缘封装[4,5]等领域. 近年来, 电力设备集成化发展、设备运行可靠性要求的不断提高, 对环氧树脂复合材料的绝缘性能提出了更高的要求. 同时, 在一些特殊运行场景, 例如电子封装领域[4], 环氧封装材料不仅需要支撑半导体芯片, 对芯片与接地端进行绝缘, 还需要具有低介电常数、低介电损耗的特性, 以满足高频下信号高速传输的需求[6]. 因此, 开发具备高绝缘特性且介电特性可调控的环氧树脂复合材料具有重要意义.

国内外相关研究人员尝试了多种纳米填料改性方案以实现复合材料绝缘性能与低介电特性的同步调控. 例如通过添加无机纳米SiO2[7,8]、多面体低聚倍半硅氧烷(POSS)改善环氧树脂介电性能[4]. 研究表明POSS的引入可将环氧复合材料的介电常数降低19%[4]. 然而, 单一的填料添加只能通过控制填充浓度调控材料特性, 且无机填料在基体中的团聚现象一直是限制复合材料绝缘性能的关键因素[9]. 当填料与基体的界面进行修饰后, 复合材料宏观特性以及填料分散性可实现更加灵活的调控[9]. 氟元素因其高电负性, 可以通过在聚合物中生成具有更深陷阱能级的含F基团, 提升复合材料的电绝缘特性[10]. 已有研究证实对填料进行表面氟化是提升环氧树脂复合材料电学性能的有效手段[11–15]. 现有的填料氟化方式主要包括等离子体氟化以及氟气(F2)氟化[10–15]. 文献[11–13]通过等离子体对纳米氧化物填料进行氟化, 氟化后的填料在环氧基体中的分散性与相容性均得到改善. 段祺君等[14]通过CF4等离子体对氧化锌纳米颗粒氟化填充环氧树脂, 结合分子动力学仿真解释了氟化填料提升环氧树脂沿面闪络特性的机理. 章程等[15]通过F2氟化氧化铝纳米颗粒填充环氧树脂后, 发现材料的表面电荷消散能力获得明显的提升. 因此, 氟化填料在工程电介质领域具有广泛的应用潜力.

有机填料具有较低介电常数并且可在合成过程中进行修饰, 同时, 有机填料与聚合物基体之间具有良好的相容性, 可改善填料在基体中的团聚问题[16], 因此, 有机填料聚合物逐渐在低介电聚合物领域引起关注[17]. 刘云鹏等[18]通过将有机玻璃微球(PMMA)共混环氧树脂后, 得到了体密度、介电常数同时降低的绝缘横担内填充材料. 然而, 对于有机填料的氟化处理目前鲜有报道. 有机纳米微球可通过含C=C键的单体直接液相合成, 合成过程中可加入含氟单体实现氟化有机纳米微球直接聚合[19]. 这种化学合成氟化法是完全针对于有机填料特有的氟化方式, 是一种潜在的可实现复合材料电学特性调控的手段. 然而, 目前并未有该材料在环氧树脂绝缘领域的相关研究. 采用化学合成方法对有机纳米微球表面进行氟化处理填充环氧树脂基体后, 填料与基体间形成的界面相互作用对复合材料绝缘性能的影响规律并不清晰, 对材料理化特性、陷阱能级的影响机理尚不明确. 因此, 有必要开展有机氟化填料合成以及填料填充复合材料后电学特性的相关研究.

综上所述, 本文通过苯乙烯单体与五氟苯乙烯单体的共聚合, 实现表面氟化的聚苯乙烯纳米微球(F-PS)合成, 并以无氟的聚苯乙烯纳米微球(PS)作为对照, 制备了填料质量分数为2%的环氧复合材料, 对氟化填料填充环氧树脂前后的电导率特性、介电性能、交直流击穿场强、电荷分布、陷阱能级的变化进行了测试, 并对氟化填料影响复合材料绝缘性能的机理进行了分析. 研究成果为纳米电介质的电学性能调控提供了一种新的方法.

-

苯乙烯、五氟苯乙烯购自上海麦克林生化科技有限公司, 在使用前用氧化铝纯化以去除阻聚剂. 无水乙醇购自于国药集团化学试剂有限公司, 过硫酸钾(AR, 纯度99.5%)、二乙烯基苯(纯度80%)和氧化铝(纯度≥75%)购自上海阿拉丁有限公司. 双酚A型环氧树脂(E51)购自于中国浙江省杭州市五会港胶黏剂有限公司, 固化剂甲基六氢苯酐(MHHPA)、促进剂2, 4, 6-三(二甲胺基甲基)苯酚(DMP-30)购自于江苏省常州润翔化工有限公司.

-

将10 g含有质量分数2%二乙烯基苯的苯乙烯、110 mL去离子水和165 mL无水乙醇混合后倒入三口烧瓶中, 然后通过机械搅拌桨以400 r/min的转速搅拌均匀. 随后, 将0.3 g过硫酸钾加入烧瓶混合液中, 在75 ℃下反应3 h后, 将含有质量分数2%二乙烯基苯的五氟苯乙烯用恒压漏斗在0.5 h内滴入反应体系中, 反应继续持续3 h. 反应结束后, 通过离心将交联的氟化改性聚苯乙烯微球分离并使用无水乙醇清洗并离心, 反复三次以完全除去未反应的单体. 最后, 将产物在60 ℃下真空干燥24 h. 仅使用苯乙烯单体, 保持一致的合成条件, 即可获得相应的无氟PS纳米微球[19].

-

根据逾渗理论[20], 纳米电介质的击穿特性随填料浓度的提升呈现先增加后降低的趋势. 因此, 本文中填料质量分数统一为2%, 体积分数约为2.2%. 以制备含有F-PS纳米微球环氧树脂复合材料为例. 称取一定质量的氟化聚苯乙烯纳米微球干燥研磨后倒入烧杯与无水乙醇混合, 将混合液进行15 min的超声分散. 将含有1 g氟化聚苯乙烯纳米微球的乙醇溶液与50 g E51混合搅拌并超声15 min, 在80 ℃烘箱内恒温放置12 h以去除乙醇, 分别加入42.5 g固化剂、0.75 g促进剂后机械搅拌15 min, 在真空烘箱中脱气0.5 h, 然后浇筑于模具内[21]. 环氧树脂采用阶梯固化方式, 在80 ℃和120 ℃下分别固化1 h和4 h后得到试样. 试样为厚度为0.2 mm、直径6 cm的圆片. 为便于表述, 纯环氧树脂、聚苯乙烯环氧树脂、氟化聚苯乙烯环氧树脂复合材料分别标记为Pure EP, PS-EP, F-PS-EP.

-

采用场发射透射电子显微镜(TEM, 设备型号JEOL-JEM 2100F)观察聚苯乙烯纳米微球形貌以及粒径, 采用场发射扫描电子显微镜(SEM, 设备型号日立SU-8010)观察填料在环氧树脂基体中的分布情况. 本文采用Nicolet IS50红外光谱仪对制备的试样进行傅里叶红外(FT-IR)光谱测试, 测试的波段范围为400—4000 cm–1.

对于复合材料的电学特性, 采用电声脉冲法(PEA)对样品加压后内部的电荷分布进行测试, 同时采用三电极法测量样品的直流电导率. 本文采用宽温宽频阻抗分析仪(设备型号Novocontrol Concept 50)对复合材料试样进行介电性能测试, 测试频率范围为1 Hz—1 MHz, 测试设置的偏置电压为1 V. 根据国家标准 GB/T 29310, 对试样的直流(DC)、50 Hz交流(AC)击穿场强进行测试, 测试温度为25 ℃, 升压速率为1 kV/s, 同一种试样进行15次有效测试.

-

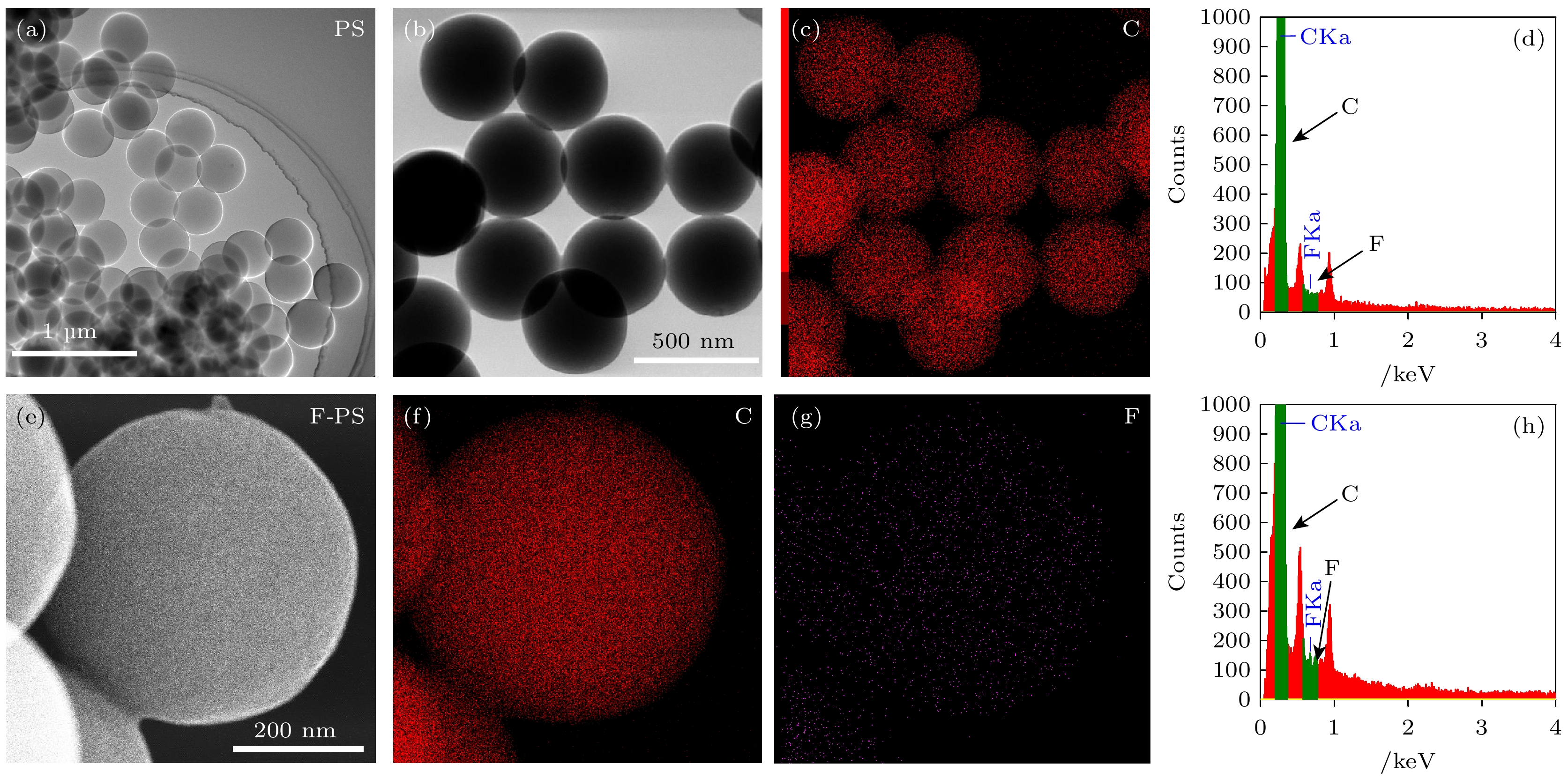

氟化前后的PS纳米微球TEM图如图1所示. 合成的PS纳米微球以及F-PS纳米微球具备均匀的粒径分布, 两者直径几乎一致, 约为400 nm. 能谱测试分析表明, F元素对应能谱强度比PS纳米微球高, 且F-PS纳米微球表面的F元素分布均匀, 如图1(g)所示, 这说明聚苯乙烯纳米微球表面实现氟化.

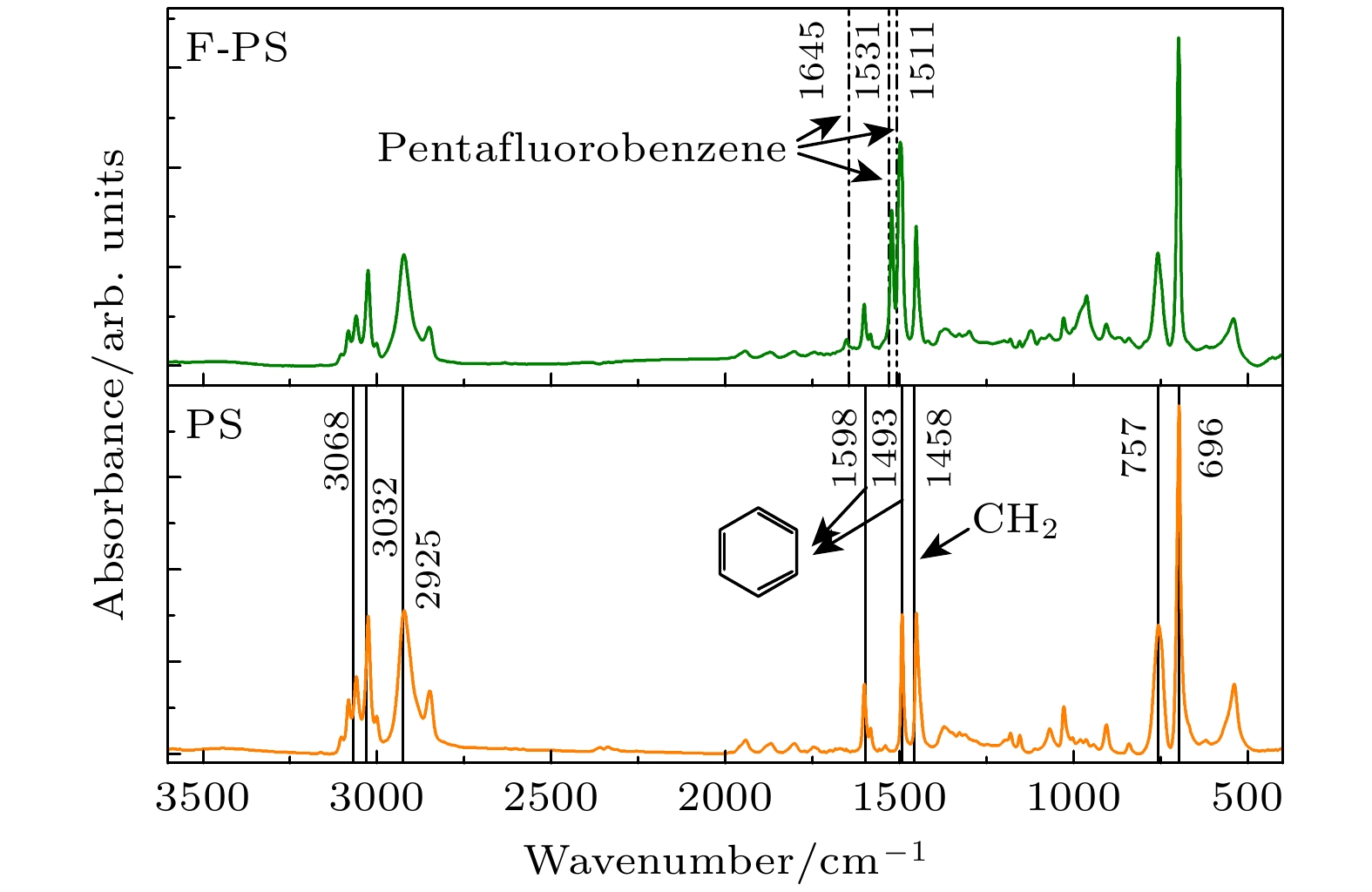

与此同时, 还针对氟化前后的PS纳米微球进行了FT-IR测试, 结果如图2所示. 图2中3068 cm–1和3032 cm–1处的峰值归因于C—H苯环对称拉伸振动[19]. 1598 cm–1和1493 cm–1处的峰对应于苯环C=C平面拉伸振动, 而—CH2的振动造成3068 cm–1处的峰值[19]. 757 cm–1与696 cm–1的峰则代表C—H在单取代苯环上的振动吸收[19]. 因此, 可以得出结论, PS纳米微球已经成功合成. 相比PS的FT-IR图谱, F-PS纳米微球的光谱显示在1645 cm–1和1531 cm–1处有独立的峰以及1511 cm–1处出现增强的峰值, 这是五氟苯环(pentafluorobenzene)的特征峰, 说明五氟苯乙烯与苯乙烯发生聚合生成纳米微球.

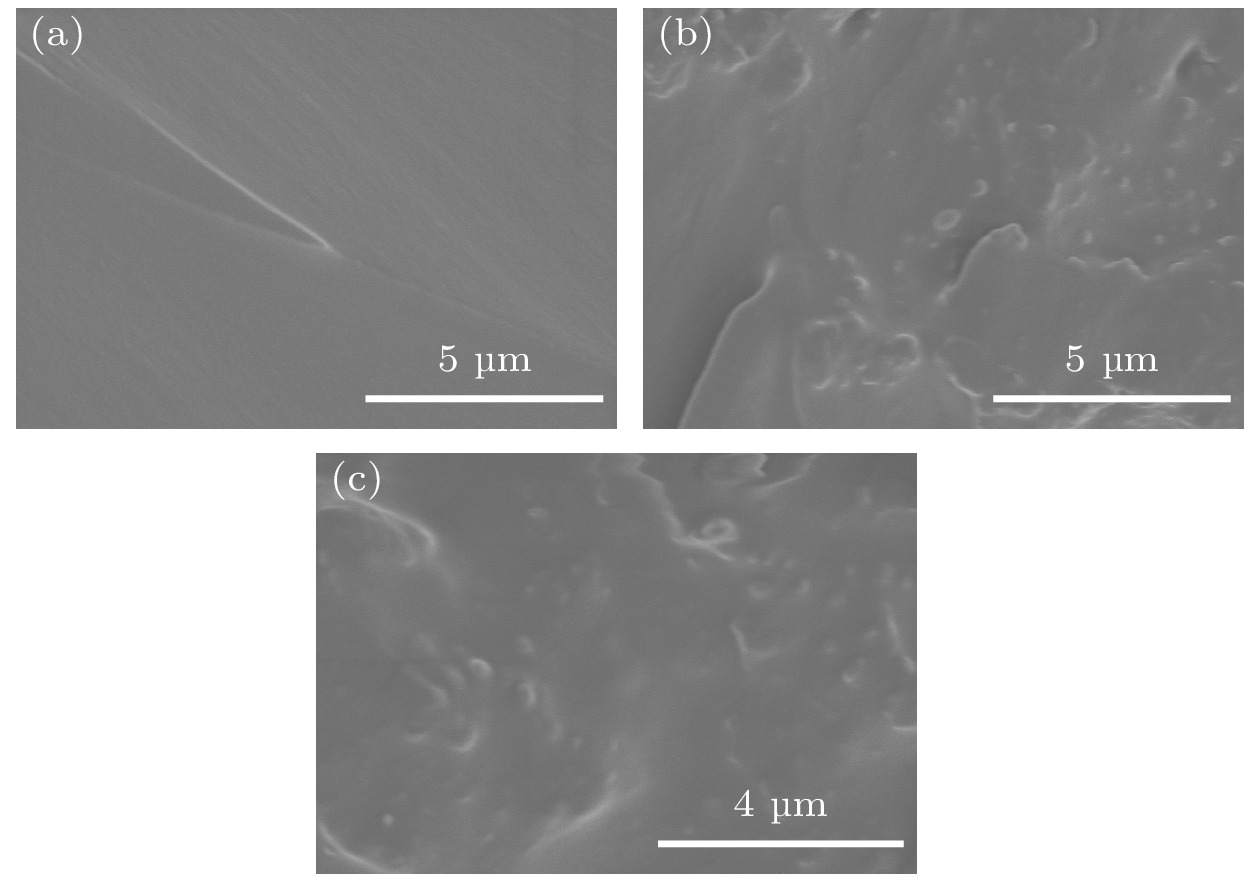

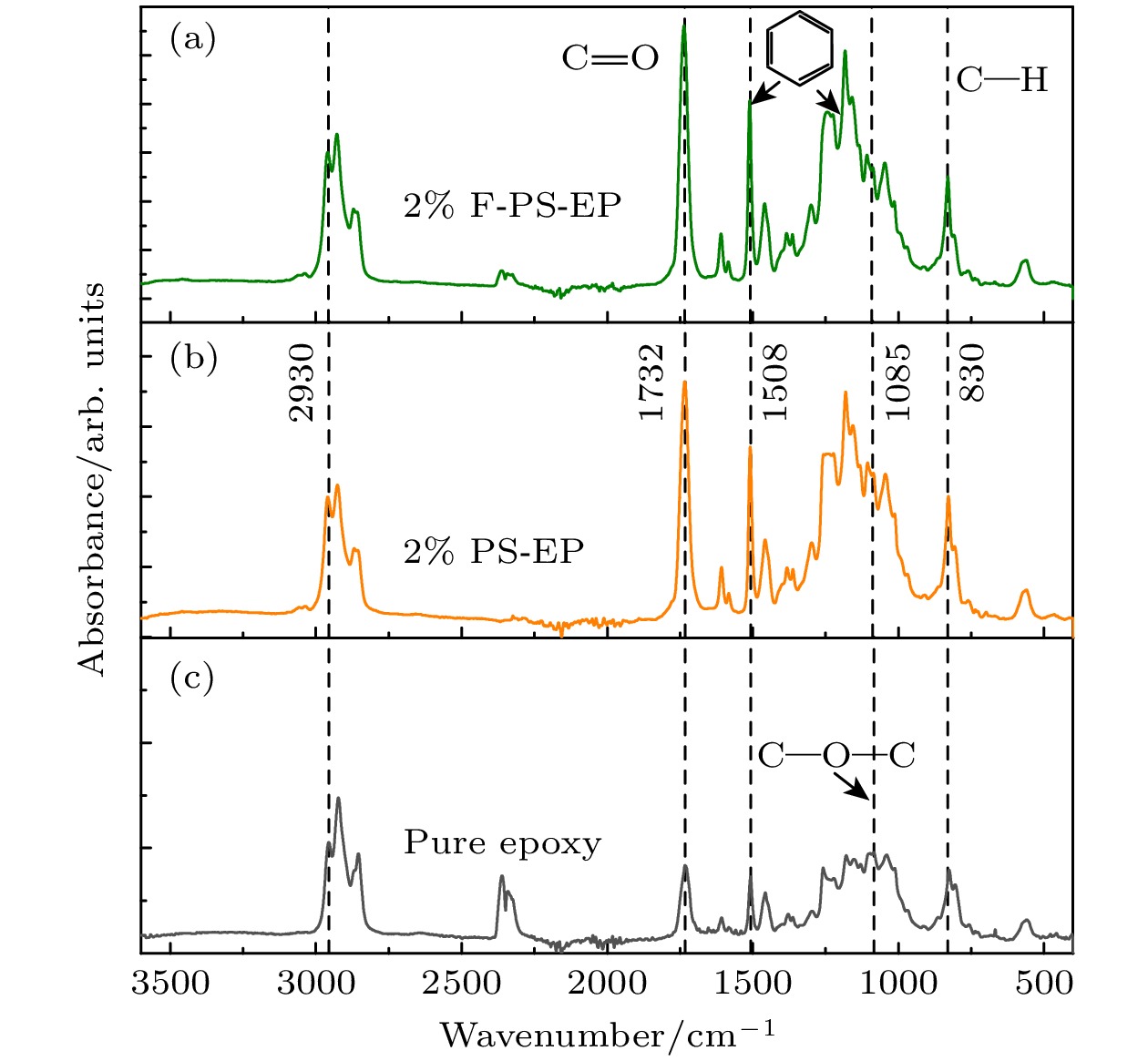

Pure EP, 2% PS-EP和2% F-PS-EP复合材料的脆断面的微观形貌如图3所示. 未添加填料的环氧树脂材料表面非常光滑, 填充纳米微球后断面表面有很多颗粒状凸起, 且两种复合材料的凸起物尺寸相当, 凸起处纳米微球与界面没有明显的缝隙, 说明纳米微球与环氧树脂基体有很好的相容性. 2% PS-EP和2% F-PS-EP复合材料的FT-IR光谱如图4所示. 从图4可看出, 部分吸收峰的大小与PS纳米微球的引入呈现正相关性. 在1085 cm–1处透射峰的升高表示C—O—C的分子键的增加. 波数为1508 cm–1处的吸收峰代表烷基[22]. 在波数为 1750—2500 cm–1 范围内透射峰的降低代表C=C和C=O的伸缩振动以及苯环C—H基团的面外弯曲振动[23]. 加入PS纳米微球后, 该波段强度得到了抑制. 波数为2870 cm–1, 2930 cm–1和2960 cm–1处的特征峰分别代表—CH, —CH2和—CH3的伸缩振动.

-

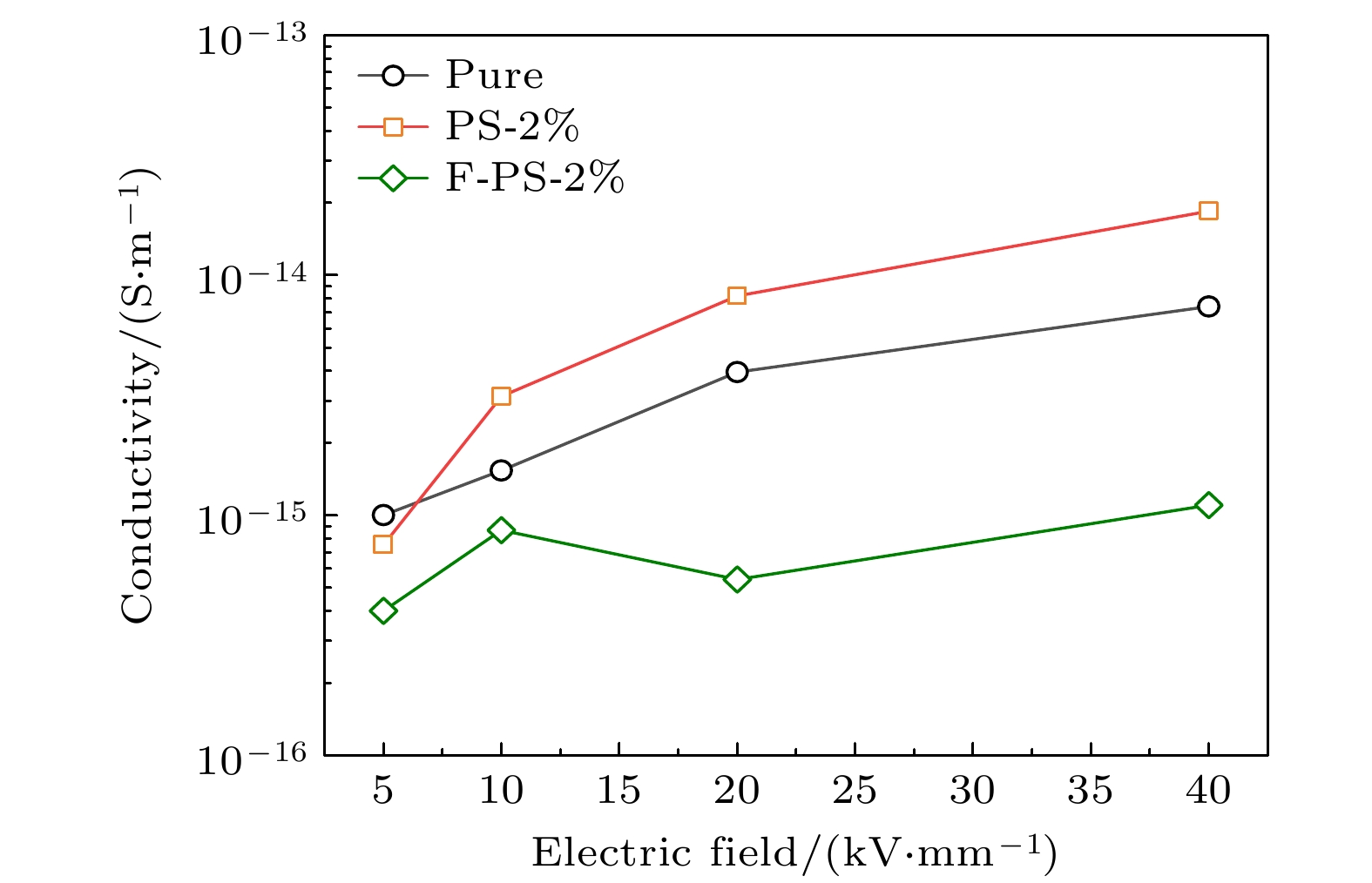

通过三电极法测得的三种复合材料电导率如图5所示. 2% PS-EP复合材料的电导率最高, 2% F-PS-EP复合材料电导率最低. 随着电场强度的增加, 2% PS-EP和纯环氧树脂都呈现出非线性电导率上升, 而2% F-PS-EP材料在20 kV/mm以内呈现相对平缓的电导率增加, 但当电场强度≥10 kV/mm时, 2% PS-EP和纯环氧树脂电导率已经进入非欧姆区. 2% F-PS-EP具备低的电导率可能归因于F-PS纳米微球与树脂优异的界面相容性, 而填料的引入形成的陷阱限制了载流子的迁移速率.

-

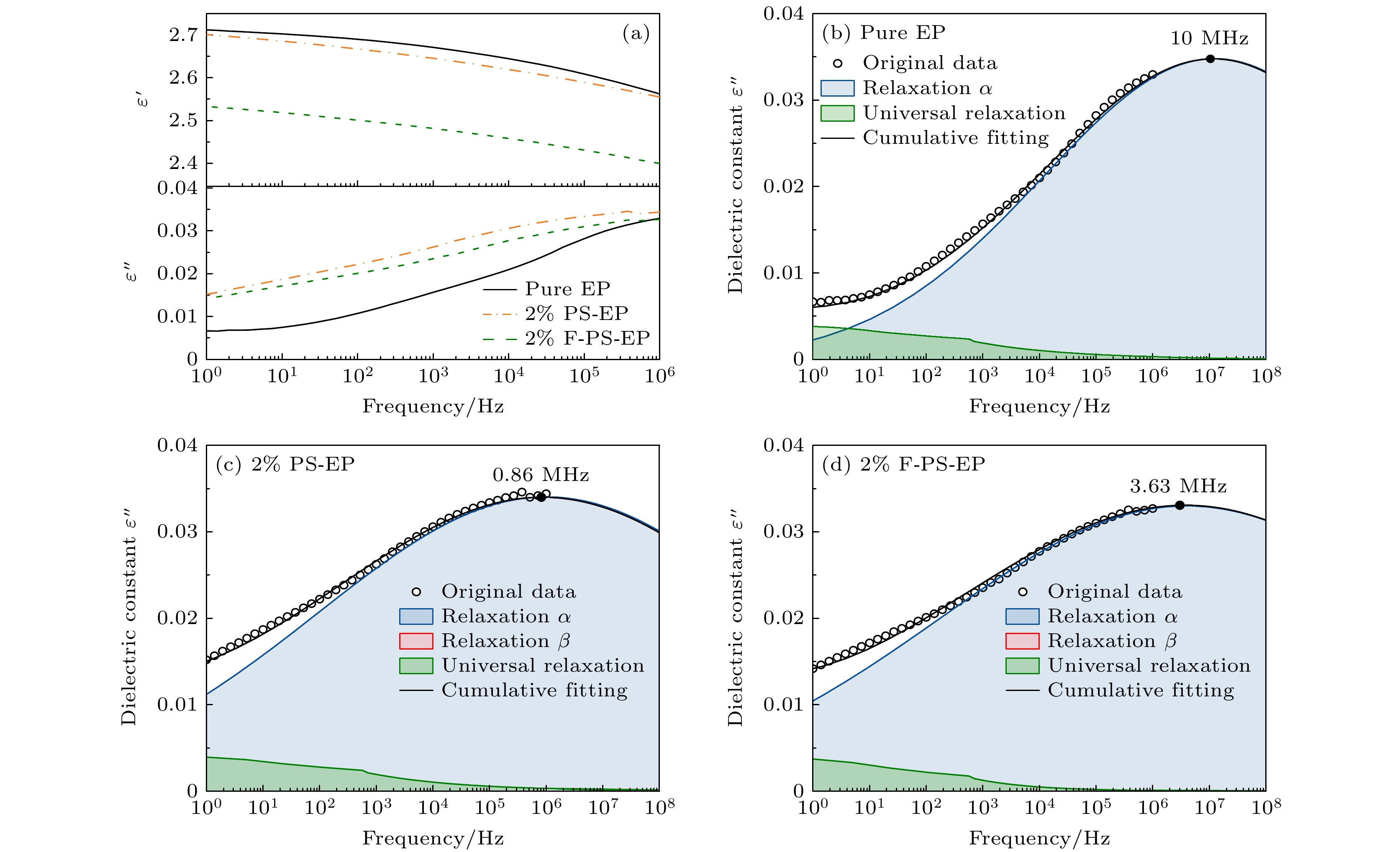

Pure EP, 2% PS-EP和2% F-PS-EP复合材料的宽频介电谱如图6(a)所示. 相比于纯环氧树脂, 添加两种聚苯乙烯纳米微球后的复合材料介电常数都有下降, 这主要归因于聚苯乙烯纳米微球自身较低的介电常数. 当PS纳米微球表面氟化后, 由于C—F键比C—H键极化率更低, 且F的取代可以增加聚合物的自由体积, 使得F-PS纳米微球的介电常数进一步降低[24]. 这说明通过对PS填料的氟化可以实现复合材料介电常数的调控.

宽频介电谱中介电常数虚部主要反映材料 的介电损耗[25]. 介电虚部可以由Cole-Cole模型 结合普适介电响应(universal relaxtion)模型来分析, 介电虚部曲线可以由多条弛豫响应曲线叠加 获得

其中ε∞是材料光频率下的介电常数, 公式中的第2项表示普适介电弛豫, ω是角频率, ε0和εs是真空介电常数和静态介电常数, ζ和ri (0<ri ≤ 1)是拟合常数, n是弛豫次数, τ是弛豫时间. 拟合后的结果如图6(b)—(d)所示. 数据结果表明, 随着PS纳米微球的添加, 两种复合材料都出现一定程度的介电损耗增加. 根据拟合结果, 纯净的环氧树脂介电损耗弛豫峰出现在10 MHz, 这是由于环氧树脂固有弛豫α引起的. 随着纳米微球的引入, 复合材料的本征弛豫峰值几乎不变, 但与纯环氧树脂相比, 拟合弛豫峰出现红移, PS-EP和F-PS-EP材料的峰值分别对应频率降至0.86 MHz和3.63 MHz, 且弛豫曲线半峰宽变宽. 纳米微球的引入使得复合材料弛豫时间变长, 这是微球与基体形成的界面造成的[18]. 而普适介电弛豫反映复合材料的电导损耗[26], 三种材料中2% F-PS-EP最低.

-

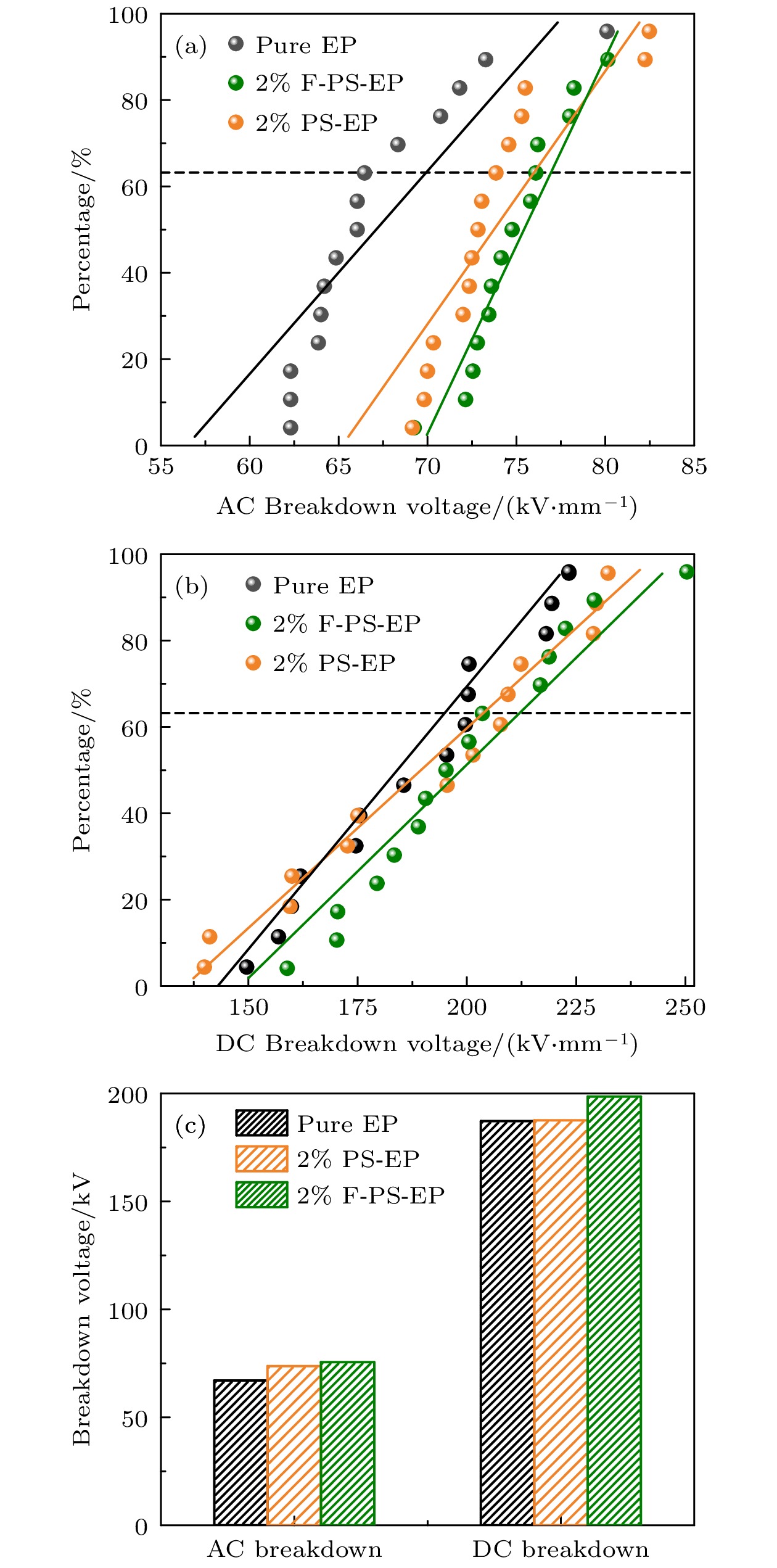

图7显示了Pure EP, 2% PS-EP和2% F-PS-EP复合材料的交、直流击穿强度(E), 并根据韦布尔分布公式

对击穿特性进行了拟合(图7(a)和图7(b)), 拟合的尺度参数(μ)和形状参数(σ)如表1所列, 相应的平均击穿场强如图7(c)所示.

由图7和表1可知, 在交流电场下, 2% PS-EP和2% F-PS-EP复合材料均较纯环氧树脂有所提升, 其中2% F-PS-EP的击穿强度提升了约12.6%. 直流场强下, 添加F-PS的环氧树脂相较纯环氧树脂提升了约6%. 直流场强下, 电导率是引发击穿的强相关因素, 而2% PS-EP复合材料的电导率较高, 这可以解释为什么该材料在直流场强下击穿强度几乎没有提升. 氟化聚苯乙烯纳米微球的引入可在降低复合材料介电常数的前提下提升材料的击穿场强, 这表明F-PS-EP材料在电子封装领域具有很好的应用前景.

-

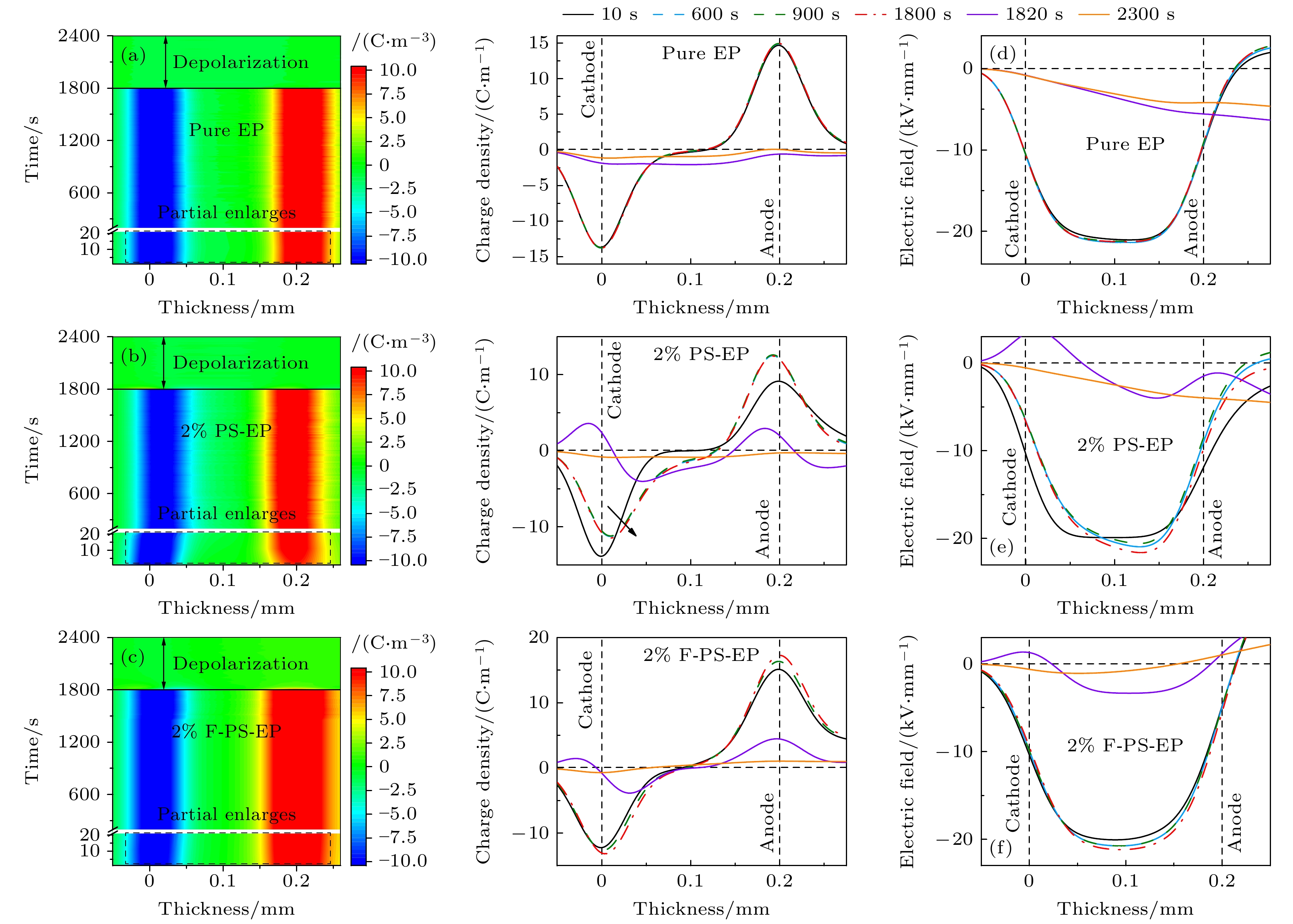

为进一步解释PS纳米微球对复合材料电学特性的影响机理, 对三种材料在20 kV/mm下的空间电荷行为进行了表征. 每种试样加压极化1800 s, 然后撤去电压, 让电荷自由消散600 s(depolarization). 每隔10 s测试一次, 可得240条全时段的电荷密度ρ(x, t)分布数据, 单条数值曲线可用彩色直线表示, 其中红色代表正电荷密度值, 蓝色代表负电荷密度值, 绿色表示电荷密度为零, 再将240条曲线根据测试时间先后从下往上“叠加”, 得到彩色2D图像, 这样表示可以直观地看出电荷在所有时间段的变化情况. 图8(a)—(c)分别表示了三种材料全时段2D图以及10, 600, 900和1800 s对应的电荷分布数值曲线. 纯环氧树脂在整个加压过程中电荷注入的程度很低, 而2% PS-EP在前20 s内就有明显的电荷注入, 在600 s之后电荷注入情况没有进一步加剧, 但整个材料内部的电荷积聚是最严重的. 对于2% F-PS-EP复合材料, 电荷注入主要发生在约1500 s之后, 但电荷注入的程度较低. 值得注意的是, 2% F-PS-EP复合材料阳极电荷注入程度高于阴极. 三种复合材 料空间电场随时间的变化如图8(d)—(f). 同样纯环氧树脂内部场强畸变最小, 而2% PS-EP和2% F-PS-EP两种材料都出现了双极性电荷注入, 不过2% PS-EP负极性电荷注入较多, 所以负电极附近的场强得到了削弱, 而正电极附近的场强得到了增强. 随极化时间增加, 2% F-PS-EP样品内的平均电场强度一直在增加, 这是因为材料在正负电极处都有与电极同极性电荷注入, 尤其是负电极处电荷注入明显, 如图8(c)所示. 此时负极性电荷的注入使得正负电极间等效距离变短, 材料内部相应的场强也就增加.

-

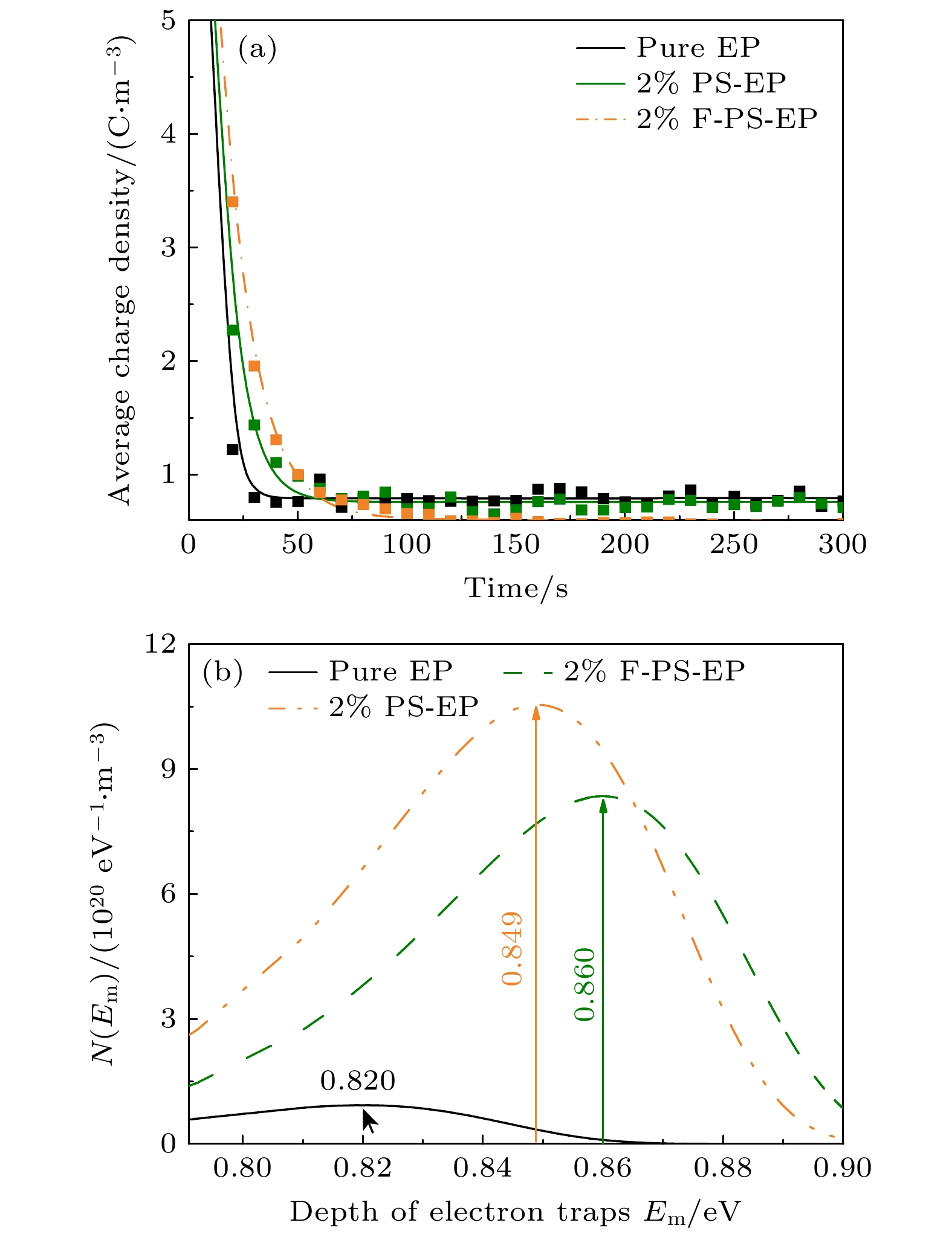

根据材料PEA测试结果中的去极化过程, 即电场撤去后的材料体电荷消散过程, 可对材料陷阱能级和密度进行计算. 首先根据(3)式计算得 到各个时间点对应的材料内部平均电荷密度qav[27]:

然后绘出复合材料平均电荷密度qav随时间的变化, 如图9(a)所示. 去极化过程中浅陷阱俘获的电荷会迅速释放, 深陷阱俘获的电荷消散速度较慢. 通过对消散过程的双指数函数拟合, 可根据(4)式、(5)式得到材料的陷阱能级(Em)和陷阱密度(N(Em))[28]:

其中εr, kB和q分别为材料相对介电常数、玻尔兹曼常数和电子电荷; T为绝对温度; v为电子振动频率; d为试样厚度; f0(Em)是初始电荷占有率, 本文取值为1; C是电极与样片形成的电容; 其他参数是拟合常数. 图9(b)为三种复合材料陷阱能级的分布曲线. 陷阱能级主要分布在0.9 eV以内, 该能级对应的主要为浅陷阱[28]. 因此, 三种复合材料都以浅陷阱为主导. 纯环氧树脂材料能级密度最大时的陷阱能级为0.82 eV, 相比而言, 纳米微球的添加使得两种复合材料的陷阱能级更深, 且陷阱密度大幅提升. 其中2% PS-EP复合材料的陷阱能级密度最大, 体电荷消散速率先慢后快, 消散程度最为彻底, 而2% F-PS-EP复合材料最高陷阱密度对应的能级深度最大, 为0.86 eV. 可以推断填料的添加以及微观界面的引入使得材料能级深度和密度同时增加, 但由于填充F-PS纳米微球与基体更好的相容性, 使得2% F-PS-EP复合材料拥有最深的陷阱能级, 由于深陷阱对电子的强束缚能力, 载流子的“脱陷”过程被限制, 使得材料在交直流电场下的击穿场强提升最为明显[29].

-

对于纯环氧树脂而言, 陷阱的主要来源是分子级的交联点, 这种陷阱的体量和性质与纳米复合材料截然不同. 纳米微球与基体的界面效应对复合材料绝缘性能起着主导作用. 2% PS-EP材料的电导率随着电场强度的增加而增加, 即电流-电场关系呈现非欧姆定律, 而2% F-PS-EP的电导率在20 kV/mm内并没有明显的变化, 这可以根据空间电荷限制电流理论解释[30]. 复合材料电流-电场曲线呈现非欧姆定律是因为空间电荷积聚导致内部电场畸变. F-PS微球表面的含氟化合物在基体中引入了深陷阱, 提升了环氧树脂界面空间电荷积累的阈值场强, 而无氟PS微球与基体界面的弱相容性反而使得空间电荷畸变加剧, 这与PEA测试结果呈现的规律吻合. 填料与基体的界面虽然限制了载流子的迁移, 但是因为界面形成的深陷阱也使得载流子很难脱陷, 成为电荷积聚的中心. 所以两种填充PS的复合材料内部电荷积聚程度都高于纯环氧树脂, 而F-PS与基体更好的相容性使得2% F-PS-EP在电导率和空间电荷积聚程度都低于2% PS-EP. 电击穿受复合材料微球界面的影响最为明显, 微球界面的存在既引入了深陷阱、也降低了电场下自由电荷的平均自由程, 这使得两种填充微球的复合材料电击穿强度都有一定提升.

纳米有机微球表面氟化后, 氟元素的高电负性使得C—F键能比PS中的C-H键更高, 化学稳定性更好, 且填料表面氟化物与基体有着更强的分子间作用力, 使得填料与基体拥有更好的相容性, 这都有助于复合材料绝缘击穿性能的提升. 制备更小粒径的微球可以进一步发挥纳米粒子界面的优势, 因此, 对微球生长进行阻聚以降低粒径, 是表面氟化纳米微球填料的优化方向.

-

本文提出了一种化学聚合法制备了含五氟苯环的聚苯乙烯纳米微球, 以2%质量分数填充环氧树脂制备了复合材料, 并制备纯环氧树脂以及无氟聚苯乙烯/环氧树脂材料作为对照组. 通过系统的理化测试以及电学测试, 可得到如下结论:

1)本文制得了400 nm粒径的表面氟化聚苯乙烯纳米微球, 纳米微球的引入使得环氧树脂复合材料的介电常数降低、击穿场强有提高. 其中添加质量分数2%氟化聚苯乙烯纳米微球的环氧复合材料介电常数、直流电导率大幅降低, 交直流击穿强度分别提升了12.6%和6%.

2)电声脉冲法测得样品电荷分布结果表明, 填料的引入使得材料的电荷注入程度较纯环氧树脂有所提升, 填充未氟化聚苯乙烯纳米微球后的环氧树脂电荷注入最为明显. 根据去极化过程计算材料陷阱能级后可得填料的引入使得复合材料的陷阱密度增多、能级加深, 其中含氟填料填充环氧树脂后陷阱能级最深, 这使得2% F-PS-EP复合材料绝缘击穿强度最高.

氟化聚苯乙烯纳米微球/环氧树脂复合材料可在降低介电常数的同时提升绝缘击穿场强, 该材料在电子封装等领域具有应用前景, 未来可在纳米微球的尺寸以及表面氟含量的调控上进行深入研究.

表面氟化聚苯乙烯纳米微球提升环氧树脂绝缘特性

Improving insulation properties of epoxy filled with surface fluorinated polystyrene nanospheres

-

摘要: 环氧树脂纳米复合材料在电气绝缘领域应用广泛, 通过引入纳米介质实现复合材料介电、绝缘性能的调控以满足特殊应用需求. 本文通过五氟苯乙烯与苯乙烯的共聚, 制备了表面氟化的聚苯乙烯纳米微球, 并以其为填料制备了环氧树脂复合材料. 以纯环氧树脂和填充聚苯乙烯纳米微球环氧复合材料作为参照, 研究了三种复合材料的直流电导率、介电特性、交直流击穿场强、空间电荷行为并计算了材料内部的陷阱能级. 结果表明: 填充氟化聚苯乙烯纳米微球的环氧树脂复合材料表现出优异的电学特性, 其电导率以及介电常数大幅下降、同时交直流击穿场强获得提高. 相比填充无氟聚苯乙烯纳米微球的环氧树脂, 氟化聚苯乙烯纳米微球的引入可降低材料的介电损耗, 限制空间电荷的注入, 并加深基体中的陷阱能级. 研究结果可为环氧树脂复合材料介电性能调控设计以及环氧树脂在电子封装应用提供指导.Abstract:

Epoxy resin nanocomposites are widely used in the field of electrical insulation packaging. It is of great significance to regulate the dielectric and insulation properties of composite materials by introducing nano-filler to meet special application requirements. This work proposes a chemical copolymerization method, fluorinated polystyrene nanospheres are synthesized through an addition reaction as filler, and finally the epoxy nanocomposites are prepared. The polystyrene nanospheres have a uniform size and good compatibility with the epoxy resin. The introducing of nanospheres reduces the dielectric constant of the epoxy resin composite material and increases the breakdown strength simultaneously. Although the dielectric loss increases, the composites’ imaginary part remains below 0.04 within 1 MHz frequency. In particular, the fluorinated polystyrene/epoxy composite with a mass fraction of 2% exhibits a decrease in dielectric constant and DC conductivity, while the AC breakdown strength and DC breakdown strength increase by 12.6% and 6%, respectively. The results of the pulse electro-acoustic method indicate that the charge injection of the epoxy resin filled with non-fluorinated polystyrene nanospheres is evident, while the introduction of fluorinated nanospheres significantly reduces the charge injection level. Calculations based on the depolarization process reveal that the introduction of fillers leads to an increase in trap density and depth of energy levels in the composites. Notably, the epoxy resin filled with fluorinated fillers has the deepest trap levels, providing an explanation for the improved insulation breakdown performance. The research can provide guidance for regulating dielectric properties of epoxy composites and material synthesis for the application of electrical insulation packaging. -

Key words:

- epoxy resin /

- PS nanospheres /

- fluorination /

- dielectric properties .

-

-

图 1 PS, F-PS纳米微球及表面C, F元素分布 (a), (b)不同窗口尺寸下的PS纳米微球形貌; (c) PS纳米微球表面C元素分布; (d) PS纳米微球C和F元素含量; (e) F-PS纳米微球形貌; (f), (g) F-PS纳米微球表面C和F元素分布; (h) F-PS纳米微球表面C和F元素含量

Figure 1. PS and F-PS nanospheres and C, F element distribution: (a), (b) Morphology of PS nanospheres at different zoom scale; (c) distribution of C element on the surface of PS nanospheres; (d) the content of C and F elements in PS nanospheres; (e) morphology of F-PS nanospheres; (f), (g) distribution of C and F elements on the surface of F-PS nanospheres; (h) content of C and F elements in F-PS nanospheres.

图 6 复合材料宽频介电常数(a)实部ε'和虚部ε''; (b) Pure EP, (c) 2% PS-EP和(d) 2% F-PS-EP介电虚部弛豫响应分解

Figure 6. Broadband dielectric spectroscopy (a) real part ε' and imaginary part ε'' of composites; the fitting data of broadband dielectric spectroscopy imaginary part ε'' corresponds to (b) Pure EP, (c) 2% PS-EP, (d) 2% F-PS-EP composites.

表 1 Pure EP, PS-EP和F-PS-EP韦布尔概率分布参数

Table 1. Weibull distribution parameters for Pure EP, PS-EP and F-PS-EP.

复合材料 AC DC μ σ μ σ Pure EP 67.45 5.00 187.20 24.63 2% PS-EP 74.00 4.02 190.41 32.18 2% F-PS-EP 75.54 3.99 198.59 25.20 -

[1] Lewis T J 1994 IEEE Trans. Dielectr. Electr. Insul. 1 812 doi: 10.1109/94.326653 [2] Wang Y H, Chen Z, Li J, Liu Z X, Chen R, Aung H H, Liang H C, Du B X 2024 IET Nanodielectrics 7 26 doi: 10.1049/nde2.12074 [3] Zheng H B, Li Y H, Luo X Q, Zhang E Z, Jing J X 2023 IEEE Trans. Dielectr. Electr. Insul. 30 1884 doi: 10.1109/TDEI.2023.3264194 [4] Shen K D, Zhang X L, Qin H M, Ding C W, Nie X X, Chen D, Fan R, Xiong C X 2024 J. Mater. Sci. -Mater. Electron. 35 21 doi: 10.1007/s10854-023-11758-z [5] 刘秀成, 杨智, 郭浩, 陈颖, 罗向龙, 陈健勇 2023 物理学报 72 168102 doi: 10.7498/aps.72.20222270 Liu X C, Yang Z, Guo H, Chen Y, Luo X L, Chen J Y 2023 Acta Phys. Sin. 72 168102 doi: 10.7498/aps.72.20222270 [6] Dong X D, Wan B Q, Qiu L, Zheng M S, Gao J F, Zha J W 2022 IET Nanodielectrics 6 76 doi: 10.1049/nde2.12041 [7] Abusaleh B A, Elimat Z M, Alzubi R I, Juwhari H K 2023 J. Compos. Sci. 7 254 doi: 10.3390/jcs7060254 [8] 刘曰利, 赵思杰, 陈文, 周静 2022 物理学报 71 210201 doi: 10.7498/aps.71.20220839 Liu Y L, Zhao S J, Chen W, Zhou J 2022 Acta Phys. Sin. 71 210201 doi: 10.7498/aps.71.20220839 [9] 任俊文, 姜国庆, 陈志杰, 魏华超, 赵莉华, 贾申利 2024 物理学报 73 027703 doi: 10.7498/aps.73.20230708 Ren J W, Jiang G Q, Chen Z J, Wei H C, Zhao L H, Jia S L 2024 Acta Phys. Sin. 73 027703 doi: 10.7498/aps.73.20230708 [10] Li M R, Shang K, Zhao J H, Jiang L H, Sun J P, Wang X, Niu H, Feng Y, An Z L, Li S T 2023 ACS Appl. Polym. Mater. 5 10226 doi: 10.1021/acsapm.3c02011 [11] Lü F C, Ruan H O, Song J X, Yin K, Zhan Z Y, Jiao Y F, Xie Q 2019 J. Phys. D: Appl. Phys. 52 155201 doi: 10.1088/1361-6463/ab0153 [12] Ruan H O, Xie Q, Lü F C, Zhan Z Y, Yan J Y, Hao L C, Zhu Q S 2020 J. Phys. D: Appl. Phys. 53 145204 doi: 10.1088/1361-6463/ab66d6 [13] 杨国清, 刘阳, 戚相成, 王德意, 王闯, 曾庆文 2021 高电压技术 47 3144 doi: 10.13336/j.1003-6520.hve.20200803 Yang G Q, Liu Y, Qi X C, Wang D Y, Wang C, Zeng Q W 2021 High Voltage Eng. 47 3144 doi: 10.13336/j.1003-6520.hve.20200803 [14] Duan Q J, Song Y Z, Shao S, Yin G H, Ruan H O, Xie Q 2023 Plasma Sci. Technol. 25 104004 doi: 10.1088/2058-6272/acdb53 [15] Zhang C, Ma Y Y, Kong F, Yan P, Chang C, Shao T 2019 Surf. Coat. Technol. 362 1 doi: 10.1016/j.surfcoat.2019.01.081 [16] 查俊伟, 查磊军, 郑明胜 2023 物理学报 72 018401 doi: 10.7498/aps.72.20222012 Zha J W, Zha L J, Zheng M S 2023 Acta Phys. Sin. 72 018401 doi: 10.7498/aps.72.20222012 [17] Wei W C, Chen H Q, Zha J W, Zhang Y Y 2023 Front. Chem. Sci. Eng. 17 991 doi: 10.1007/s11705-022-2259-7 [18] Liu Y P, Li L, Liu H C, Zhang M J, Liu A J, Liu L, Tang L, Wang G L, Zhou S S 2020 Compos. Sci. Technol. 200 108418 doi: 10.1016/j.compscitech.2020.108418 [19] Liu Y Y, Yao R X, Tong Y J, Lu Y Q, Guo Q Y 2023 Polym. Bull. DOI: 10.1007/s00289-023-05120-w [20] 高铭泽, 张沛红 2016 物理学报 65 247802 doi: 10.7498/aps.65.247802 Gao M Z, Zhang P H 2016 Acta Phys. Sin. 65 247802 doi: 10.7498/aps.65.247802 [21] Zhu G, Chen X, Hong Z, Awais M, Paramane A, Wang X, Zhang J Q, Liu W 2022 IEEE Trans. Appl. Supercond. 32 1 doi: 10.1109/TASC.2022.3193380 [22] Turgeman R, Gershevitz O, Palchik O, Deutsch M, Ocko B M, Gedanken A, Sukenik C N 2004 Cryst. Growth 4 169 doi: 10.1021/cg0340953 [23] Shang X J, Zhu Y M, Li Z H 2017 Appl. Surf. Sci. 394 169 doi: 10.1016/j.apsusc.2016.10.102 [24] Su Y C, Chang F C 2003 Polymer 44 7989 doi: 10.1016/j.polymer.2003.10.026 [25] 陈季丹, 刘子玉 1982 电介质物理学(北京: 机械工业出版社) 第94页 Chen J D, Liu Z Y 1982 Dielectric Physics (Beijing: China Machine Press) p94 [26] Lin Y, Liu Y, Cao B, Xue J, Wang L, Wang J, Ding L 2023 High Voltage 8 283 doi: 10.1049/hve2.12269 [27] 周远翔, 黄猛, 陈维江, 孙清华, 沙彦超, 张灵 2013 高电压技术 39 1304 doi: 10.3969/j.issn.1003-6520.2013.06.003 Zhou Y X, Huang M, Chen W J, Sun Q H, Sha Y C, Zhang L 2013 High Voltage Eng. 39 1304 doi: 10.3969/j.issn.1003-6520.2013.06.003 [28] Simmons J G, Tam M C 1973 Phys. Rev. B 7 3706 doi: 10.1103/PhysRevB.7.3706 [29] Xie Q, Yin G H, Duan Q J, Zhong Y Y, Xie J, Fu K X, Wang P 2023 Polym. Compos. 44 6071 doi: 10.1002/pc.27547 [30] Chen X, Yu J, Yu L, Zhou H 2018 IEEE Access 7 8226 doi: 10.1109/ACCESS.2018.2890157 -

首页

首页 登录

登录 注册

注册

下载:

下载: